текст:

МАРИЯ СИДЕЛЬНИКОВА

фото:

ЕВГЕНИЯ ФИЛАТОВА

Умер Эрик Булатов — важнейший (и самый дорогой) современный российский художник, один из основателей соц-арта. В прошлом году классика навестила в Париже Мария Сидельникова, чтобы расспросить о творческих поисках в юности и зрелости, важности рисунка, кальке, которая создает в парижской мастерской правильный свет, и свете метафизическом.

Лаборатория Эрика Булатова — из чего она состоит?

Черт его знает…

…в название выставки вынесена не «мастерская», а именно «лаборатория художника». Почему?

Потому что я все время пытаюсь понять, что я делаю. Далеко не всем это нужно. Бывают художники, у которых рука талантливее головы. Она сама делает то, что голова не понимает. Я все-таки не такой, мне нужно обязательно понимать, с чем я работаю, что это значит. Но в чем идет лабораторная работа, я не могу вам сказать, сам не знаю. Ищу, пробую, переделываю...Просто вижу, что не то, что оступился где-то. Это все интуиция и моя неуверенность.

Неуверенность? Даже сейчас?

Что вы! Сейчас тем более, тут даже не о чем говорить. Я вообще очень не уверен в себе всегда был. Наташа (Наталья Годзина, жена Эрика Булатова. — Прим. The Blueprint) даже прочла в гороскопе, что это свойство Дев. Здесь важную роль для меня сыграл Роберт Рафаилович Фальк, он формировал мое сознание, хотя я никогда у него не учился и уроков не брал. Просто приходил к нему раз в неделю, когда он показывал работы своим приглашенным . Он ко мне хорошо относился, даже доверял рассказывать вместо себя о своих картинах. Знал, что я сделаю все правильно. И однажды он попросил меня показать мои работы. Я уже учился в Художественном институте имени Сурикова, это институт при Академии художеств, и учился очень и очень хорошо, был суперстудентом, получал Ленинскую стипендию. Но был все равно в себе не уверен. Мне казалось, что это вообще еще не искусство никакое, еще пока так — ремесло.

А что казалось искусством?

Этого я вам сказать не могу. Я и сейчас этого не знаю. Но искусство для меня было самым главным в жизни. Оно всегда важнее всего остального, но расшифровать его я не могу.

И как отреагировал Фальк, увидев ваши картины?

Он посмотрел и сказал: «А сами вы что думаете о своих работах?» Я ответил, что это ужасно, это не искусство, а чепуха какая-то и что я ничего еще не умею. На что он сказал: «Это значит, что вы в очень хорошей рабочей форме. Дай бог, чтобы всю жизнь оставалось так. Конечно, это вас не утешит, с одной стороны, но, с другой стороны, поддержит. А если вы вдруг станете довольны своей работой, это значит, что как художник вы кончились». И с тех пор я понимаю, как он был справедлив.

Расскажите, как вы начинались как художник? Вы же очень рано стали рисовать. Как реагировали родители? Поддерживали?

У меня было особое положение, потому что в основном, конечно, родители были против. Художник — что это за дело такое?! Как он будет жить? Но отец мой был сильно впечатлен моими детскими рисунками. В 6 лет я уже много рисовал, «Руслана и Людмилу» даже пытался иллюстрировать, и он решил, что я должен стать художником. Обязательно, что это мое призвание. Поэтому и я был уже убежден, что буду художником. И для моей мамы тоже было очень важно, что отец так убежден, хотя она сама очень сомневалась. Потом он ушел на фронт и погиб. И его пожелание стало завещанием и для меня, и для мамы. Не могу сказать, что она мне очень помогала, про художественную школу она, например, могла бы узнать, но нет, она ничем этим не занималась, но и не мешала мне.

То есть в художественную школу вы сами себя отвели?

Получается, что так. О том, что в Москве есть художественная школа, я узнал только в 1945 году, мне уже было 12 лет. Узнал я о ее существовании от одноклассника, мальчишки по фамилии Лоповок. В классе рисовали только он и я. Он был в себе очень уверен. Заявил, что пройдет экзамены и непременно туда поступит. Я ему безумно позавидовал и побежал туда сам со всеми своими рисунками, акварелями, со всем, что я делал. Меня с недоумением встретила секретарша. Сказала, что экзамены прошли, но вы приходите на консультацию. Я пришел, на мои работы посмотрели и отправили еще год позаниматься в городской Дом пионеров, в кружок рисования. Там преподавал Александр Михайлович Михайлов, замечательный педагог и удивительный человек. Чрезвычайно мягкий, совершенно деликатный, он никогда не повышал голоса. А мы ведь мальчишки с улицы! Чтобы слушать кого-то — невозможно такого себе представить. А его слушали, ему доверяли, как он умел держать в руках всю эту шпану! Он ставил натюрморты, мы писали. Потом он рассматривал и отмечал, кто хорошо сделал, а кто лучше всех. Что плохо, никогда не говорил. Он на всю жизнь дал мне направление. Я благодарен ему чрезвычайно.

И через год вас взяли..

Если бы! Год я с ним занимался. Действительно много рисовал, много дома работал, старался. Через год явился на экзамен в полной уверенности, что я его выдержал. И провалился, причем по глупости по собственной. Преподаватель посмотрел мой натюрморт и сказал: «Постарайся, чтобы ничего не менялось». А я все переделал. И конечно, все испортил. Он подошел, посмотрел и даже махнул рукой. И взяли другого — Колю Касаткина, одно место всего было. А я когда пришел в эту художественную школу просто так, посмотреть, что там делается, там в коридорах висели лучшие работы учеников. Я был потрясен! Какие там музеи?! Вот шедевры висят! Да неужели я в этот мир попаду? Но опять не попал.

Ну с третьей-то попытки сложилось?

Я опять интенсивно занимался, и накануне экзаменов у меня обнаружился туберкулез. Меня отправили в Крым, в Симеиз, в детский туберкулезный санаторий. Избежать этого было никак нельзя, пришлось ехать. Я там изнывал от тоски, состояние было жуткое. Но старался, писал этюды, работал. Вернувшись, все-таки пошел в школу со всеми работами из Крыма. Секретарша мне опять сказала, ну что же ты, милый мой, такой легкомысленный, экзамены уже кончились. И в это время вошел какой-то педагог. Фамилию не запомнил, хотя он сыграл [в моей жизни] большую роль. Ну ладно, говорит, покажи, что там? Я ему показал этюды, он внимательно посмотрел и сказал секретарше записать мой телефон. Вот эта фраза для меня была лучом надежды. Каждого телефонного звонка я ждал как манны небесной. Звонки были, но все не оттуда. И я опять пошел в простую школу, в очередной класс. И вдруг действительно, как в сказке, раздался телефонный звонок и мне сказали, что я зачислен. Это первое чудо моей жизни. Боже мой, что со мной было!

Какая была атмосфера в школе? Чувствовали ли вы идеологию?

Я попал в другой мир, совершенно другого уровня. Там говорили о других вещах, говорили серьезно, с пониманием и с громадным интересом. Конечно, там была интеллигенция, и что интересно, очень разная — и дети большого начальства, и никакие, вроде меня и Коли Касаткина. Но всех объединяла любовь к искусству. 1947-1948 годы — последние годы Сталина, жуткое время, самое страшное для нашей культуры. Но в школе атмосфера была очень хорошая, творческая. Просто любили рисовать. Как основа это очень важно. Школа находилась в Лаврушинском переулке, напротив Третьяковки, где проводились всесоюзные и вообще все большие выставки. И мы смотрели, кого сняли, кого повесили, и анализировали как могли. Однажды у нас педагог пропал — Михаил Васильевич Боков. Не явился на урок и все. Кто, почему, что? Пытались спрашивать, но спрашивать было бесполезно. Ответов все равно не получить. Было понятно, что его посадили.

Как вы учились? Что давалось, что нет?

Было трудно, ребята уже третий год учились, а я новичок. Однажды педагог по фамилии Барщ поставил натюрморт из геометрических фигур. Я совершенно растерялся, потому что я никогда не рисовал геометрические фигуры. Людей, груши-яблоки — да, а фигуры — никогда. Отвратительное месиво получилось. Совершенно безнадежное. И вот Барщ ко мне подошел и спросил: «Как же вы сумели экзамены выдержать, вы же совершенно не умеете рисовать». Ну я ему говорю, что я без экзаменов поступал. «А-а-а, по блату, значит, все понятно. Вот вы не подумали о том, что вас приняли, а не приняли кого-то, кто действительно способный и талантливый человек, кто мог бы стать художником», — так и сказал и наказал делать набросок с человеческой фигуры. Здесь я уже совершенно по-другому себя почувствовал. И я нарисовал, в общем, совсем неплохо. Он не поверил, принялся допрашивать, кто за меня нарисовал. Оправдываться я не стал, я все-таки довольно самолюбивый человек, а ребятам он отказывался верить. Выкинуть меня хотели из школы, если бы второго чуда не произошло: класс разделили, и я пошел к другому педагогу.

Каждый день у нас были сначала общеобразовательные дисциплины, потом либо рисунок, либо живопись. Два часа на рисунок и три часа на живопись. Из десяти классов сделали одиннадцать. Нагрузки были огромные и еще большие домашние задания. От нас требовали и фантазии, и, наоборот, хорошей наблюдательности. Надо было выбирать темы, находить их в жизни. Я в основном выбирал осенний бульвар или зимний пейзаж — коньки в Парке культуры. Рисовал портреты — и соседей, и ребят, и маму, конечно, много рисовал. Стройку любил. Напротив нашего дома надстраивался этаж, его я и рисовал. Все, что производило на меня впечатление.

В наше стремительное время художниками становятся быстрее, концепции и идеи часто ставятся выше ремесла и техники.

Рисование я считаю необходимым для художника. Художник сначала должен научиться рисовать, потом он может отказаться от этого, может, оно ему и не понадобится. Юрию Альберту уже 60 с лишним лет, а он до сих пор не может понять, нужно ему рисование или не нужно. Я убежден в том, что нужно. Отказываться от этого, не умея рисовать, это все равно, что отказываться от денег, которых у тебя нет.

Расскажите про ваши рисунки? Какие они? Как вы их разделяете?

Есть рисунки натурные, самостоятельные, которые только сами по себе имеют значение. Блокнотик в кармане всегда был при мне, и я всегда и всюду рисовал. В самолетах, в поездах, в трамваях. Сейчас я их уже не делаю, потому что не хожу. Рисую только цветы, которые мне приносят. Но натурные рисунки — это цветы и есть: увиденные с натуры. Этот тип рисунка нужен всегда. Все время нужно наблюдать, схватывать, искать сходство, характерность. И второй тип рисунка, которые сами по себе не имели значение, а имели значение как вспомогательное средство для работы над картиной. И это дело трудоемкое, сложное.

Как вы работаете над картиной?

Над картиной я начинаю, когда у меня в голове рождается визуальный образ. Я же ничего не сочиняю, работаю с тем, что моя собственная жизнь предлагает. Впечатлений масса, а почему-то одно застревает и не отпускает. И надо с ним работать, если пройдешь мимо — то ты несчастный человек. Все равно придет и замучает. Почему именно это впечатление остается? Что это за образ? Для чего, зачем, почему и прочее — это все уже потом приходит.

С каким образом дольше всего пришлось бороться?

Трудно сказать. Были и такие, с которыми по десять лет жил и работал. А некоторые очень быстро происходили. Ведь одно дело — видеть его внутри головы, и совсем другое — материализовать. Когда начинаю выкладывать на плоскость, то оказывается, что все не так, как в голове. Значит, где-то ошибка. Значит, нужен еще один вариант и еще, и так пока до конца не доведу. Для этого рисунок и нужен. Если сразу на холсте начинать, то это будет долгая и бессмысленная мазня.

Вот вы нашли образ, построили картину в голове, что дальше?

Вот я нашел общую пространственную конструкцию, построил вход в картину. Сначала на рисунке, конечно, потом уже на холсте продолжаю его искать. Это конкретизация того, что я делаю, но уже на другом уровне.

Объясните про пространственную конструкцию и вход, как вы их строите?

Владимир Андреевич Фаворский как-то объяснил в свое время, и я это помню назубок, что плоскость у нас остается как бы в прошлом. Мы входим — и плоскость за нашей спиной, но она должна быть обязательно, ни в коем случае нельзя от нее отказываться и считать, что я могу сделать какие-то пространственные дела без нее. Выйдет самый настоящий натурализм, когда все разваливается и все само по себе.

С передним планом всегда много вожусь. Часто даже крупные художники недооценивают его необходимость и на этом очень много теряют. Взять того же Репина «Запорожцы пишут письмо турецком султану». У него на переднем плане такая лысина, такой затылок, что они запирают вход в картину, и дальше мы никуда не идем. В классической живописи такого не бывает, там на переднем плане фигуры, как раз наоборот, вводят в картину, как бы пропускают мимо себя, стоят у входа.

И действительно в ваши картины все время хочется войти.

Для меня это очень важно.

Начало 1970-х годов вы называете ключевым периодом, когда вы нашли и сумели построить свою картину.

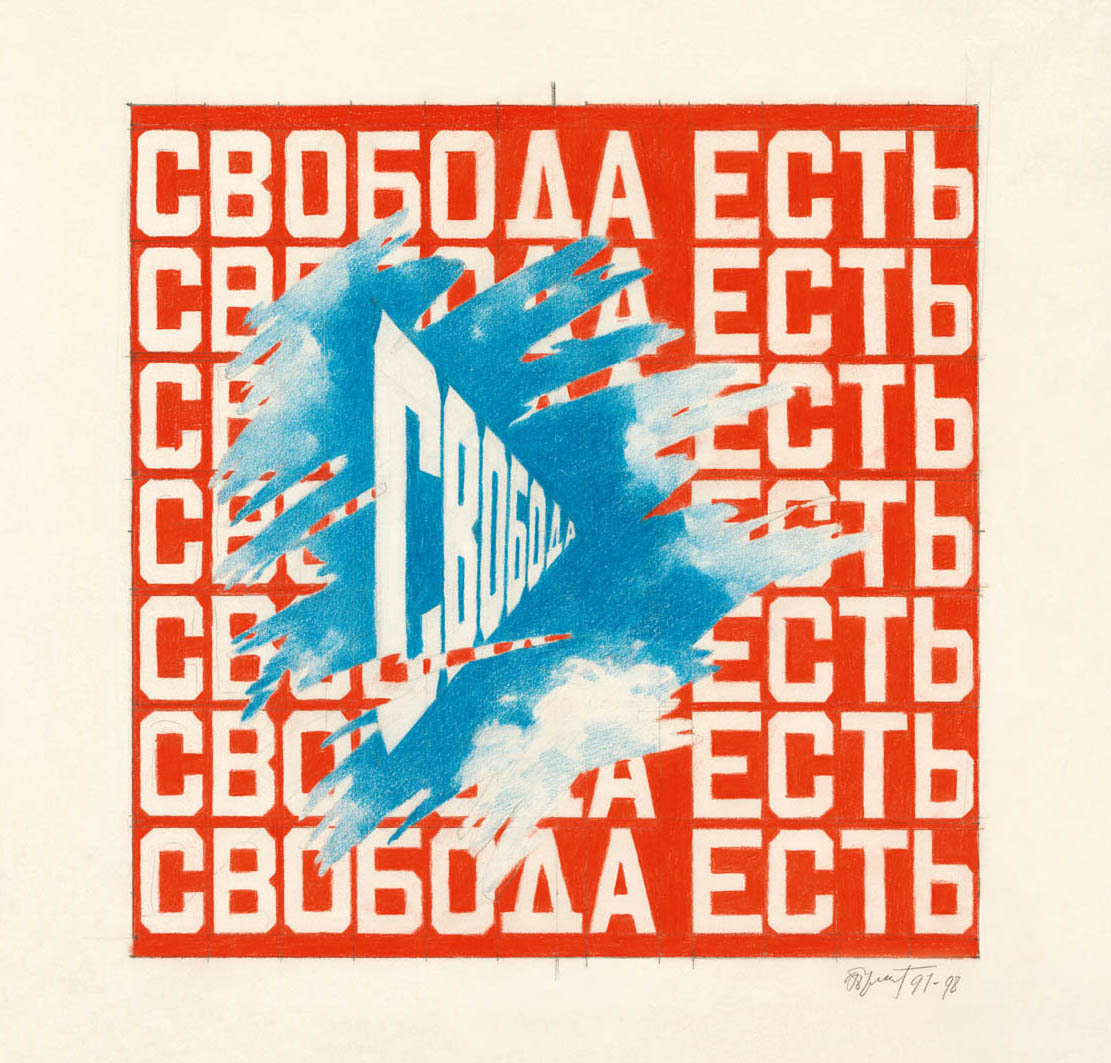

Это был действительно очень интенсивный период. В московской мастерской я работал с 1969 по 1989 год, и из этой лаборатории вышли все советские картины. Я старался выразить советское время не потому, что очень любил и восхищался им, а хотел показать его сущность. Наше сознание тогда было деформировано очень сильно. Говорилось одно, имелось в виду совершенно другое. Говорилось о доблести, о честности, о мужестве, а имелось в виду простое холуйство. И это противоречие я и пытался выразить. Из сегодня кажется, что все это видно и все понятно, а тогда-то ничего не было понятно. И картина «Красный горизонт» как-то сразу сыграла большую роль и имела очень большой успех за границей.

Кто был вашим первым коллекционером? Дина Верни или был кто-то до нее?

Да, получается, что она. Первый раз Дина приехала в Москву в 1969 году и купила «Автопортрет». Платила она совершенные гроши. Даже смешно говорить об этом. А второй раз она уже с Оливье приезжала (Оливье Лоркан, сын Дины Верни и директор галереи до 2020 года. — Прим. The Blueprint). И там были уже как раз советские картины — «Красный горизонт», «Опасно». Она сказала, что это сумасшествие, что я схожу с ума и надо делать то, что я делал раньше. А Оливье как раз понравилось. Дина на него набросилась: «Дурак, балда, ничего ты не понимаешь». Он до сих пор вспоминает: «А помнишь, что я сказал?!» После этого с Диной больше никаких отношений до моей выставки в Париже, в Бобуре 1988 году, не было. Тут она вновь стала ко мне хорошо относиться.

А вы знали, какие цены бывают? Примерно хотя бы.

Она купила у меня «Автопортрет» за фотоаппарат. У меня его никогда не было, а мне всегда хотелось его иметь. Я был абсолютно счастлив. Но я бы и бесплатно отдал. Такая честь была — Париж! Он в нашем сознании таким ореолом был окружен. Все современное искусство — это французское искусство. Дина собиралась там выставку устроить и устроила в итоге. Обошла всех четырех художников — Кабаков, Янкилевский, я и был такой скульптор Архангельский.

Является ли цена показателем качества картины?

Нет, ни в коем случае. Я совершенно убежден, что это не так. Рынок здесь совсем не играет роли. Сегодня так, а завтра может быть наоборот. Но рынок важен просто потому, что жить-то надо на что-то. Как ты можешь быть художником, если тебя не выставляют, не покупают, не продают. В советское время это решалось принципиально. При Хрущеве уже не сажали за твою работу, среди ночи не могли к тебе ввалиться и спросить, что ты делаешь. Дома разрешалось все, только не показывать и не продавать. А чтобы выставляться, нужно было быть членом Союза художников. Тут вопрос стоял принципиально — хочешь быть свободным, пожалуйста, но зарабатывай сам. Государство тебе не будет помогать. А кроме государства кто же мог быть заказчиком, покупателем? Никто. Государство было единственным коллекционером.

И вы выбрали наименьшее из зол — детские книги.

Да, нужна была другая профессия, которая позволила бы иметь свободное время для собственной работы. Многие художники в детскую книжку ушли, потому что в книжной графике больше культуры сохранилось. Традиция все-таки не была разрушена полностью, как живописи, была возможность договориться с художественным редактором, с издательством — с государством, короче говоря. Вот это мы и использовали с Олегом Васильевым.

Иллюстрировали, как в детстве «Руслана и Людмилу»?

Нет, совсем не так. То было без всякого понимания, просто подражание большой, красиво изданной книге со сражениями, яркими сценами. А здесь мы работали уже с пониманием и с задачей — беречь плоскость, потому что она была враждебная официальному направлению.

Кто из художников, которые тоже занимались книжной графикой, оказал на вас влияние? Мирискуссники? Бенуа?

Бенуа, конечно, играл роль. Но для Москвы огромную роль играла работа Фаворского. Основы все были им заложены. Мое сознание полностью выстлано им. Во всяком случае, у нас с Олегом год делился на две части. Осень, зима и весна ранняя — это книжки. А поздняя весна, лето и ранняя осень — для живописи. Живопись у нас с Олегом была совсем разная, и мастерские у нас были разные. Но книжки мы делали вместе, понимали друг друга, чувствовали, знали, чего каждый из нас хочет. Моя любимая сказка была «Золушка». Нам было важно, каким должен быть принц, какой принцесса, потому что в детском сознании они совершенно другие, чем у взрослых. Нельзя ни в коем случае привязываться ко времени и месту.

Как вы делили работу?

Начинали с того, что мы делаем всю книжку как единое целое. Не отдельные иллюстрации, разбросанные по страницам, как во взрослых изданиях, а именно вся книжка. У нас обычно так шло: рисованный разворот, страничные рисунки, следом разворот только с текстом и две полоски наверху и внизу страницы, и там мелко-мелко изображаются маленькие герои — мыши, король, сестры и прочие. Эти маленькие рисунки были даже, может, важнее для нас, чем большие. В них происходила закулисная жизнь, разыгрывалась пьеса внутри сказки. Всю книжку мы раскладывали на столах в мастерской. Резали цветные бумажки, из них собирали рисунки, и чтобы кусочки не разлетались, клали тяжелое стекло. Так было видно, как все складывается по цвету, по истории. И потом уже все это рисовали и раскрашивали.

С переездом вся книжная работа остановилась?

Да. Олег жил в Америке, я в Париже. Смысла уже никакого не было. После моей первой выставки в Цюрихе в 1988 году, которая имела большой успех и проехала по всей Европе, началась совершенно другая жизнь. Посыпались предложения от галеристов. Я, конечно, ничего не понимал, с кем стоит иметь дело, с кем — нет. Выбирали с Наташей наугад. Мадрид — туда стоит поехать. Италия, конечно, и туда надо. В итоге остановились на американской галерее и поехали работать в Америку. Книги мне никогда не были противны, но все-таки это не моя работа. А тут есть возможность получать деньги за свое дело — счастье.

Расскажите про вашу парижскую мастерскую. Как нашли? Окна ведь здесь на юг, не на север, не мешало работать?

Сначала я имел мастерскую в Cite des arts, мне ее предложило Министерство культуры после выставки в Бобуре. Там была мастерская, а при ней маленькая комнатка для жизни. Два года мы там провели. А в Америке я заработал на квартиру, в которой мы до сих пор живем. Сначала был один этаж, а потом соседка согласилась продать и квартиру над нами. Первые два окна в мастерской закрыли калькой, чтобы свет был рассеянным. Кальку найти было непросто, непонятно было даже, что спросить в магазине, ведь все кальки рассеивают. Одна слишком прозрачная, другая слишком темная, но я приспособился.

Что сейчас в работе?

Никаких больших картин я сейчас писать не могу. Скоро будет операция, после нее, надеюсь, смогу ходить по-человечески и работать.

Слова по-прежнему с вами?

Конечно, они по-прежнему со мной. Для меня слово — это не комментарий, не литература, не только звук и не только смысл. Каждое слово — это образ, каждая буква — образ. Это я и стараюсь выразить.

Слова Некрасова «Живу дальше» тоже не нужно читать под увеличительным стеклом? Дальше — дольше?

Всеволод Некрасов — мой любимый поэт. Его фразы для меня совершенно живые, они хотят звучать в пространстве, не хотят быть на бумаге. Фраза «Живу дальше» мною использована не совсем в том смысле, как у него. У него — ну дальше продолжаю просто жить. Я же старался в этой картине дать два смысла. Один — то, что я продолжаю жить, а второй — то, что я живу действительно дальше — не здесь, не с вами, а вон там за горизонтом.

И что там за горизонтом? Как вам видится будущее?

Ничего хорошего я не вижу и ничего хорошего не могу вам сказать. Хочу поскорее умереть, чтобы не видеть, что будет потом.

У артистов бывают несыгранные роли, а есть ли у художников ненаписанные картины?

Есть картины, которые не получились. Я их просто выкинул и все.

А что не получилось?

Не нашел образ, который видел внутри головы и про который я вам говорил. Не получилось его зафиксировать. Но бывает и так, что много лет проходит, и я возвра-щаюсь к ненайденному образу. Так было с «Зимой» и «Дверью» с Веласкесом. Идея родилась, еще когда мы в Испании жили, а реализовалась всего несколько лет назад.

Расскажите про вашу серию «Дверей». Последняя, третья уже закончена?

Закончена, но не совсем. Первая была черная картина, и там маленькая щель, чуть-чуть приоткрытая, и оттуда свет идет белый. Вторая была с Веласкесом, она называется «Дверь открыта» — там опять-таки свет, идущий сквозь картину к нам, и все, что мы видим, мы ощущаем как реальность — и небо, и облака, и землю. И дверь открыта, и есть возможность выбирать — входить или нет. Что касается черной двери, то тут важно только одно: что свет, который в щелях, он идет из-под черного. Не сверху ложится на черное, а это свет из глубины, оттуда, из-за двери.

Дверь, 2009-2011

Свет

автопортрет. 2011

Куда она ведет?

К свету, я надеюсь. Собственно, поэтому я и сделал потом открытую дверь, чтобы посмотреть, откуда он идет. Это очень простая картина. Из квартиры, где мы живем, открывается дверь на лестницу, открывается на нас, но там, где должна быть лестница, — ничего нет, белый свет.

Двоякое ощущение от этого света — он и тянет, и пугает одновременно.

Меня он не пугает. У меня вся надежда на то, что свет там есть, потому что здесь его настоящего нет. Он отраженный, это освещение. А свет — это когда собственный свет идет изнутри.

Вы верующий человек?

Конечно. Я в свет верю. Верю в то, что после смерти будет этот свет, и он меня совсем не пугает. Я на него надеюсь.