Терренс Малик: кино как живопись

К выходу нового фильма Терренса Малика — «Тайная жизнь» — историк кино Ирина Марголина разобралась в живописном инструментарии кинохудожника и объяснила, почему пейзаж для этого режиссера зачастую важнее портрета.

Терренс Малик — затворник, который не дает интервью. Глупец, который из раза в раз настаивает на одних и тех же мотивах, кадрах и героях. Гений, снявший «Дни жатвы» (1978) и — спустя двадцать лет — «Тонкую красную линию». Смельчак, который отходит от внятного повествования и линейного нарратива, настолько, что критики подозревают его в маразме. Художник, чьи фильмы чрезвычайно живописны, а порой живописны чрезмерно.

К моменту выхода неигрового фильма «Путешествие времени» (2016) уже стало понятно, что безудержно абстрактное повестование кинематографу Малика скорее вредит, а вот связный сюжет — необходим. Именно нехватка сюжета обесценила «Путешествие времени». Та же беда постигла фильмы «К чуду» (2012) и «Между нами музыка» (2017). В последних двух — повторение сюжетных мотивов, вместо того чтобы создать сюжетную канву, превратилось в круги, бесконечно расходящиеся по воде, — наблюдать за ними можно часами, но попытка добавить в эту геометрию драматургии вызывает странные ощущения.

читайте также

В моде «американа» — пересматриваем «Пустоши» Терренса Малика

В «Тайной жизни» и сюжет, и канва — на месте. Место это — австрийский городок Санкт-Радегунд. Где-то на фоне — Вторая мировая война. Фермер Франц Егерштеттер отказывается присягать Гитлеру и попадает в тюрьму. Жена Фани и три прелестные девочки остаются одни. Вся деревня ополчается на их семейство за предательство. Пока муж в тюремной камере исследует возможности своей души, жена на лоне природы борется с человеческим непониманием. Закадровое прочтение писем, проговоренные мысли, воспоминания — как и в прежних картинах Малика, связь между двумя любящими осязаема (как ветер и солнце) и словесна. Как и в прежних картинах, Малик снова и снова берется исследовать веру, бога, любовь и непостижимый природный ландшафт.

Внутренняя миграция

При всех красотах «Тайной жизни» сюжет о боге, и войне, и горной австрийской деревушке не лег на любимую пантеистическую философию Малика. Американец Малик словно не догадывается, что в Европе связь с природой ослаблена и культурой, и церковью. Язычество, столь популярное тогда в нацистских кругах, было неспроста лишено созерцательности. В результате полуязыческие ритуальные жесты и танцы персонажей в фильме Малика становятся похожи на блажь.

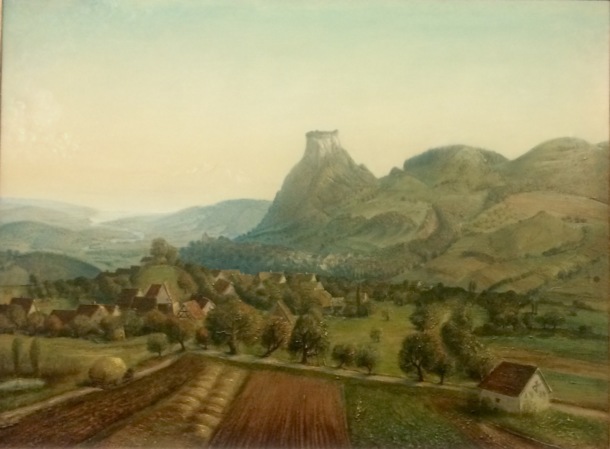

Отто Дикс «Вид Хегау», 1934

«Тайная жизнь»

Средневековые улочки здесь пустеют под действием времени, а не экзистенциальной тоски, которая прорывается сквозь полотна Эдварда Хоппера. А природные ландшафты — горы, альпийские потоки и луга — в связи с войной кренятся либо в довоенную пору и немецкое горное кино, либо к приграничным видам Швейцарии — спасительной территории. К тому же у этих пейзажей и живописный контекст находится превосходный, правда, Малик о нем вряд ли знает. Австрийский ландшафт оказывается слишком конкретным для метафоры. Но вполне подходящим для побега — об этом прекрасно знал Отто Дикс, известный представитель немецкого живописного экспрессионизма, а позже — и новой вещественности. После прихода к власти нацистов он уехал в южно-германскую деревню и там тайно продолжил писать картины — его искусство было признано Третьим рейхом как дегенеративное, и Дикс от профессии был официально отлучен. В этой самоизоляции он пишет пейзажи, да такие, каких в жизни не писал: с горами, альпийскими потоками и лугами. Никакой дегенеративности — полнейшая эмиграция. Внутренняя. Так этот период в творчестве Дикса искусствоведы и назовут.

Так же сработают и пейзажи в «Тайной жизни» Малика. Америка, демонстрируя горы и пустоши, обнажает душу, Европа прячет переживания в ландшафте: природа не уравнивает страдание с мировой благодатью, а лишь укрывает от него. Как укрывали свою любовь в камне главные герои «Вечерних посетителей» Карне в 1942 году, как укрывало свое красивое сердце под зверской внешностью чудовище в «Красавице и чудовище» Кокто в 1946-м.

Вот и герои, ощупывая листья травы и прислушиваясь к ветру, укрываются от происходящего. Нечто подобное происходило и в «Тонкой красной линии», когда один из солдат вспоминал свою жену, но там природа оставалась в одном пространстве с войной. Здесь же и любовь (жена), и бог (церковь), и природа (дом) — по ту сторону тюремной стены. Вот герой туда и «сбегает», только странным делом, вместо того чтобы эмигрировать в свой вымышленный мир, он оказывается в мире Малика.

«Солнце светит и добрым, и злым» — слышим мы в фильме узнаваемую библейскую цитату. И она могла бы стать эпиграфом к любой из картин Малика. Не только мировоззрение, но и набор знаков, то есть узнаваемых кадров, из раза в раз составляющих смысловые ориентиры и авторский почерк, он сформировал еще на первых трех фильмах. И «Тайная жизнь» исключением не стала. Малик работает все с теми же визуальными кодами, вдохновляясь живописью самых разных эпох и направлений.

Реализм

Кадры работы в поле отсылают к полотнам Гюстава Курбе и Жана-Франсуа Милле с их сценами из крестьянской жизни. В особенности картина Милле «Анжелюс», где двое крестьян на фоне закатного солнца (маликовского любимого «золотого часа») склоняют головы в молитве. Картина по своему содержанию близка миру Малика, к тому же история создания картины едва ли могла Малика не зацепить: Милле писал ее по заказу американца, восхищенного более ранними «Сборщицами колосьев» (1857). За картиной он вернуться не удосужился.

«Дни жатвы»

Жан-Франсуа Милле «Сборщицы колосьев»

Жан-Франсуа Милле «Анжелюс», 1859

«Дни жатвы»

«Тайная жизнь»

Гюстав Курбе «Счастливые влюбленные», 1844

Американская живопись XX века

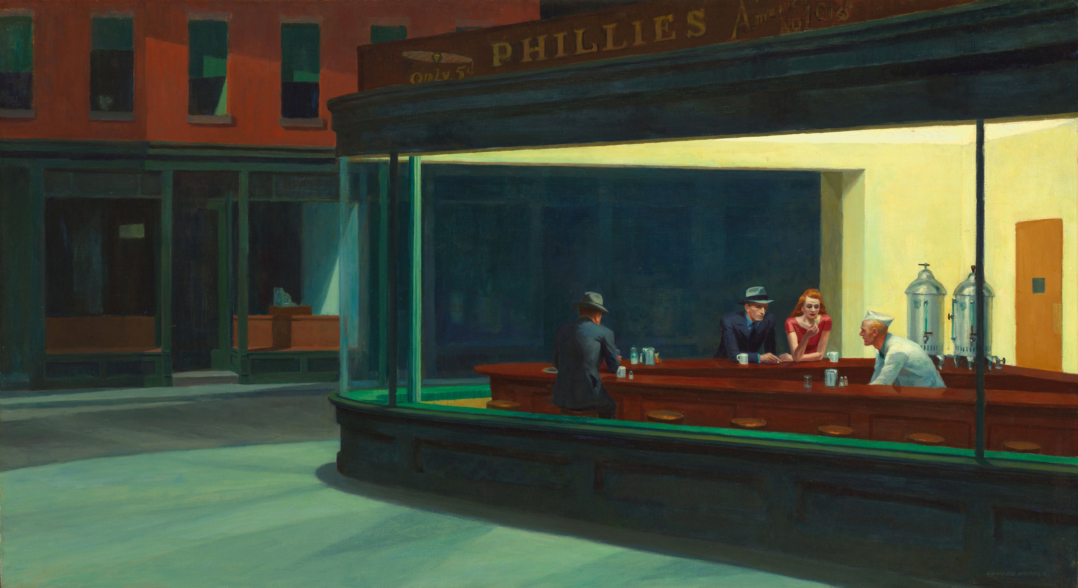

Пророки в своем отечестве для Малика — Эндрю Уайет и Эдвард Хоппер. В них важна как раз не полнота, а обособленность, герметичность, обрывочность, тоска. Просторы Америки, которые внезапно выявляют хрупкость фигуры, стоящей одиноко посреди бескрайних равнин, пустынных улиц, низких городов или просто пустой комнаты. В центре внимания может оказаться человек, дом или тени на стене. Мир состоит из пустот и линий. Люди в этом мире строят свои дома-коробки, пытаясь наполнить их, заполнить духовную пустоту города личными, значащими вещами.

«Дни жатвы»

Чарльз Шилер, «Американский пейзаж», 1930

Эндрю Уайет «Мир Кристины», 1948

«Дни жатвы»

«Дни жатвы»

«Древо жизни»

Эдвард Хоппер «Дом у железной дороги», 1925

«К чуду»

Эдвард Хоппер «Солнце в пустой комнате», 1963

«Между нами музыка»

Эдвард Хоппер «Полуночники», 1942

«К чуду»

«К чуду»

Джорджия О’Киф «Черный ирис III», 1926

Импрес-сионизм и постимпрес-сионизм

Импрессионисты близки Малику скорее методологически, чем изобразительно. При типичном для режиссера обилии пейзажных сцен особенно важным становится момент, схваченный во всех нюансах цвета и света. Так фиксируется его текучесть и неудержимость: будь это смена сезонов, смена дня и ночи, смена яркого зенитного солнца закатным, смена золотого часа — сумерками и ночью. Порой мгновение смены пейзажа иногда становится для персонажа губительной (как нашествие саранчи в «Днях жатвы»).

Свет и цвет, то есть освещение, которое ложится на поля и травы в разное время суток, — это и есть жизнь персонажей, та, которой можно дышать, та, в которой возможно любить. Такой «природный» импрессионизм положен в основу сюжета «Дней жатвы», «Нового света», но на уровне частиц он присутствует везде. Именно в этой логике природной, естественной драматургии ищут и находят ответы как зрители, так и персонажи Малика.

Клод Моне, «Впечатление. Восходящее солнце», 1872

«Новый свет»

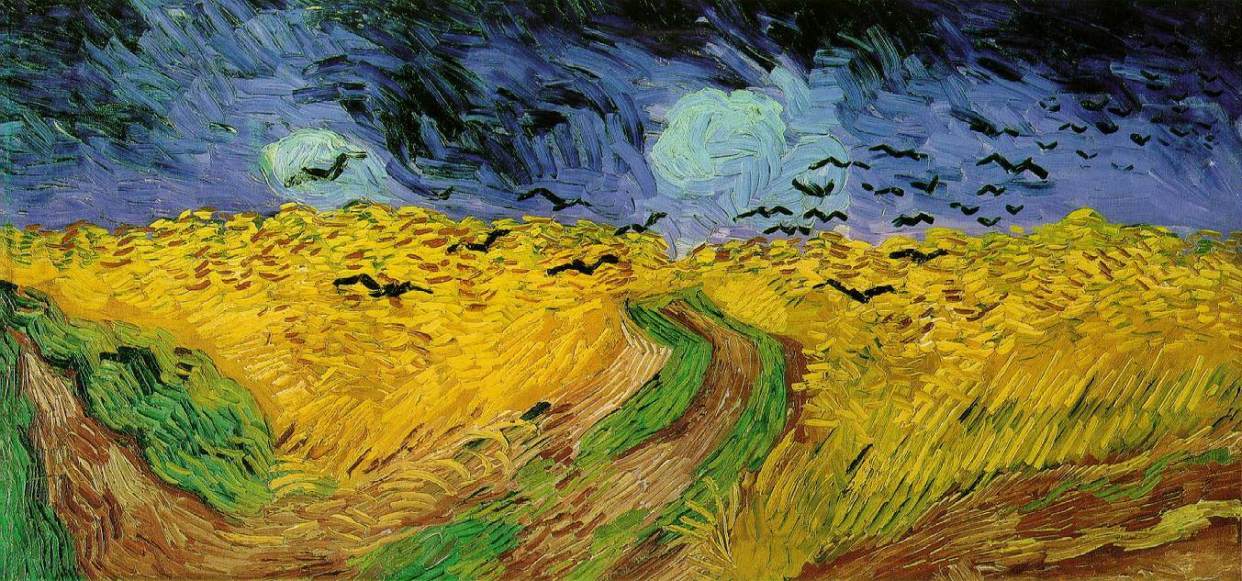

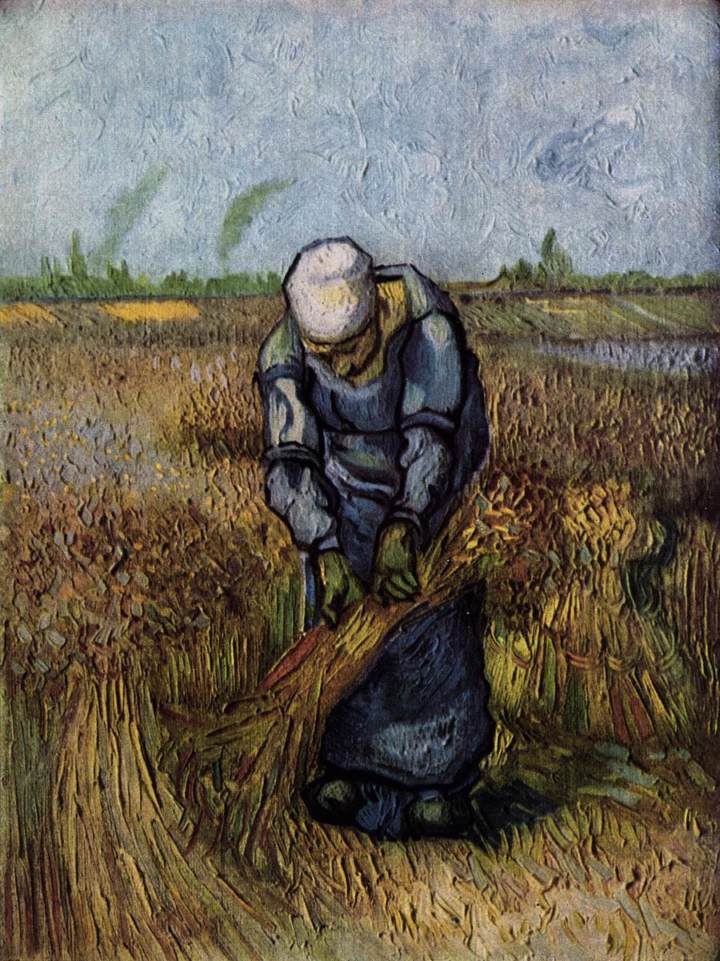

Здесь же вместе с нарастающей драматургической экспрессией прорывается и постимпрессионизм. Так клокочут перед несчастьем мрачные небеса в «Днях жатвы», так, изгнанная селянами, одиноко работает в пшеничном поле Фани в своем темно-синем платье.

Ван Гог, «Пшеничное поле с воронами», 1890

«Дни жатвы»

«Тайная жизнь»

Ван Гог, «Крестьянка, вяжущая снопы»

Пастораль

Пейзажи у Малика неминуемо обретают философскую величину и неотделимы от человека и его деяний, сложно найти действие, которое было бы равно себе, а не рассмотрено с точки зрения универсума. Но человек на фоне природы оказывается при этом частью общей гармонии. Легкость движения камеры и изящество жестов, обилие света и деталей (листвы деревьев, например), — приводит к выразительному сходству с жанром пасторали.

Вопреки страданиям, гармония неудержима. Хотя бы воспоминания будут рисовать героиням Малика, как они, смеясь, раскачивались на качелях и бегали по полям. И хотя прямую цитату отыскать просто невозможно, сам пасторальный настрой невозможно не угадать.

«К чуду»

Жан Оноре Фрагонар, «Качели», 1767

«Древо жизни»