Не сразу строилось: 20 лет «Архстояния»

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В ближайший уикенд — 25-27 июля — в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет юбилейный, 20-й фестиваль «Архстояние». The Blueprint выбрал знаковые объекты и перформансы разных лет и попросил авторов коротко их прокомментировать.

«Кроватка Бродского»

Александр Бродский, Надежда Корбут

автор

2006

год

Изначально объект Александра Бродского и Надежды Корбут не имел названия, но позже как-то сам собой стал именным. Деревянная кровать с деревянной подушкой, обнесенная дощатой оградой, уютно расположилась под деревом — посетитель может просто прилечь отдохнуть, но, конечно же, представить себе и вечный покой, слишком уж оградка похожа на кладбищенскую (местное кладбище, собственно, и вдохновило архитектора). Найти в парке этот объект непросто, но так и задумано — как ищешь порой могилу, на которой давно никто не бывал. «Кроватка» — один из самых почтенных объектов в Никола-Ленивце, он был сделан для первого фестиваля «Архстояние».

«Кроватка как-то моментально образовалась у меня в голове, — вспоминает Александр Бродский. — Там неподалеку церковь и кладбище, очень красивые. Я это все осматривал, и сразу возник такой образ. Быстро сделали макет и отдали рабочим, а когда я приехал через несколько дней, оказалось, что на кроватке была еще и деревянная подушечка — это рабочие сделали уже по собственной инициативе. Но сначала кроватка стояла не там, где сейчас, а где-то выше, поближе к церкви, и с нее был обзорный вид. Через несколько лет ее решили переместить, и теперь мне кажется, что так, под деревом, даже лучше».

«Блиндаж»

Алексей Козырь

автор

Еще один важный объект, от которого отсчитывают историю «Архстояния», отсылает к коллективной памяти о войне, но в 2006 году это образ уже (или еще?) не столько тревожный, сколько уютный: из рамы-бойницы открывается живописный вид на реку и противоположный берег. Как и положено реальному блиндажу, расположен он укромно — изнутри видно многое, а снаружи объект малозаметен.

«Это для меня просто родное место, потому что там постоянно кто-то живет, — говорит Алексей Козырь, подтверждая ощущение уюта. — Там есть такие лежанки, есть крыша. И он давно стал частью ландшафта».

2006

год

«Жар-птица»

Николай Полисский

автор

2008

год

Жар в этом объекте понимается совершенно буквально — основатель арт-парка Николай Полисский и инженер Владимир Стребань сделали двуглавую металлическую птицу-печь, которая работает как огненная скульптура: языки пламени вырываются из нее, создавая причудливые непредсказуемые образы. Огонь — вообще важный для Полисского медиум: жизненный цикл его деревянных объектов нередко завершается ритуальным сожжением.

«Это проект, который я придумал в Нижнем Новгороде, когда смотрел на острова с высокого берега Волги, — рассказывает Полисский. — Это был 2003 или даже 2002 год. И мне казалось, что если поставить там большой горящий объект, он будет отражаться в зеркале воды. А тогда только возник новый наш символ национальный — двуглавый орел, и хотелось его обыграть. Но нужно было инженерное решение — я предложил идею Володе Стребаню, который появился у нас на самом первом “Архстоянии” в 2006-м, и он завелся. Вначале мы думали, что эта вещь будет гореть за счет тяги естественной. Но так не получалось, и Володя предложил сделать поддув. Прошло еще два года, пока удалось все это сварить. Впервые мы разожгли “Жар-птицу” на Масленицу в 2008 году, загрузили в нее большую машину дров. Причем дрова должны быть особенные, лучше всего оказалась сосна. И очень важен оператор, который руководит поддувом, потому что у машины достаточно сложное управление. Сначала все разгорается и выходит пламя, а потом появляются искры и получается фейерверк. С “Жар-птицей” нас пригласили позже в Москву, и мы жгли ее два дня в Парке Горького на набережной. Тогда был Капков (руководителем московского департамента культуры. — Прим. The Blueprint), много чего было можно».

«Ротонда»

Александр Бродский

Круглое здание из дерева, выкрашенное в белый цвет, разместилось на самой высокой точке арт-парка, откуда открывается круговая панорама окрестностей. В «Ротонде» два этажа, но три уровня: на первом, символизирующем движение, — двадцать одна дверь; на втором (уровень созерцания) — столько же окон, через каждое из которых видна лишь часть пейзажа; а на третьем — плоской крыше — зрителю открывается все небо (это уровень свободы). Парадокс «Ротонды» в том, что она превращает поле в подобие городской площади, только место уличного шума занимают звуки природы.

«Мне позвонили с фестиваля довольно близко к открытию, — вспоминает Бродский. — И взволнованно, даже тревожно спросили, не могу ли я срочно придумать проект, потому что заказанный раньше не укладывался в бюджет. Сказали, что там очень красивый ландшафт и надо поставить объект в такое место, откуда все можно рассматривать. Я подумал, что такая вещь, где есть двери во все стороны, как раз, наверное, подходит для этой цели. Нарисовал “Ротонду”, Кирилл Асс помог начертить (там все-таки два этажа, лестница и т.д.), и за какие-то считаные дни она была построена. То есть все произошло почти случайно. На фестивале были готовы к тому, что я откажусь, но я согласился — и вот она там до сих пор стоит».

автор

2009

год

«Мостки»

Дощатая 500-метровая тропинка через болото, которое в 2010 году разделяло две большие поляны, где проходили фестивальные события, и зрителям приходилось идти в обход. Дмитрий Гутов придумал вещь одновременно функциональную и концептуальную, проложив мостки в форме рукописной пометки, которую его любимый мыслитель Михаил Лифшиц оставил на полях книги Дени Дидро: «тонко». Ступая на эту тропу, посетитель парка попадает в философский интертекст, где Дидро комментирует Гельвеция, Лифшиц — Дидро, а Гутов — Лифшица. Философия, однако, предмет небезопасный, поэтому мостки над трясиной должны казаться не очень надежными. «Мне нравится, когда люди идут и как-то с трудом балансируют, — говорит художник. — Такие вот нервные мосточки, чтобы опасность какая-то ощущалась. Как будто это старый деревенский мостик». В то же время ленд-арт для Гутова — продолжение традиционных художественных практик: «Это примерно та же графика, но только ты ее делаешь пространственно. Еще в советское время я делал такие почеркушки без всякой надежды когда-либо осуществить, а тут представилась возможность освоить 500 метров».

Дмитрий Гутов

автор

2010

год

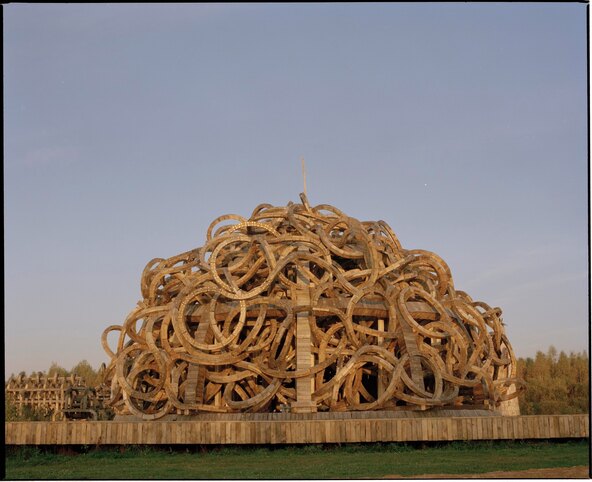

«Вселенский разум»

Николай Полисский

Огромная, диаметром 14 метров, модель мозга из изогнутых деревянных балок, еще и окруженная колоннадой, — самый масштабный объект Полисского, входящий в его «научную серию». Колонны напоминают одновременно ракеты и опоры храма. Идея проекта возникла у художника после просмотра псевдонаучной телепередачи о строительстве гигантского компьютера, который будет анализировать всю информацию о человечестве. Ведущие рисовали апокалиптическую картину, и Полисский решил создать гуманистическую альтернативу — вселенский мозг из природных материалов, порождающий (благодаря зеркальным пластинам) «блестящие мысли». В то же время для художника это ироническая игра в каргокульт: если есть что-то, недоступное пониманию, надо попробовать сделать это своими руками — как аборигены в джунглях строили модели пролетающих над ними самолетов.

автор

2012

год

«Это такой компьютер, который стоит посреди поля и непонятно о чем думает, — говорит Полисский. — И одновременно храм без крыши вроде тех, что есть на севере Англии, или храмов на севере Африки, оставшихся от Рима. То ли это взгляд в будущее, то ли, напротив, следы какой-то забытой религии. А еще это образ, который мне запомнился из детства, из “Руслана и Людмилы” Пушкина, — голова, стоящая в поле. И мимо нее нельзя просто так пройти, надо с ней вступить в какие-то отношения. Вот и здесь — люди подходят к этому объекту, трогают, смотрят, ведут какой-то свой диалог. Хотелось поставить в чистом поле такую вещь, которая очень привлекает внимание. Главная моя задача — чтобы туда не зарастала народная тропа, чтобы люди об этом рассуждали, а смысл они сами придумают».

«Бельведер Звизжский»

Автобусная остановка у ближайшей к Никола-Ленивцу деревни Звизжи. Материалом для объекта стала железная автоцистерна, в которой перевозили муку. А источником вдохновения послужила легенда об античном философе Диогене, который жил в бочке для хранения вина, пытаясь показать, как мало в жизни значит ее материальная составляющая. В итоге объект скорее опроверг Диогена, став точкой притяжения для местной молодежи.

«Техзадание было такое, что деревне нужна остановка, — вспоминает архитектор Алексей Козырь. — Мы решили, что она должна быть максимально простая и технологичная. Но хотелось добавить туда какой-то образности, “космической” истории. И это произошло со временем, когда вещь начала ржаветь и приобретать такую живописную фактуру. Стала меняться. Сначала у нее были цветные “глаза”, потом глаза стали литые, потом мы повесили туда лампу, постоянно что-то обновлялось. Местные ребята начали проводить там дискотеки — и остановка приобрела функцию общественного центра, я даже не ожидал, что такое может быть».

Алексей Козырь

автор

2015

год

«Беседка»

Иван Горшков

автор

Массивный металлический объект, имитирующий природные формы, как будто подвергшиеся мутациям: «Беседка» наполнена полуабстрактными образами, напоминающими не то монстров, не то просто деформированные тела. При этом она вполне функциональна — в ней можно укрыться от дождя или просто предаться лени, которая была темой фестиваля в 2020 году.

«Я давно работаю со сварным железом, — поясняет Иван Горшков. — Это моя визитная карточка, и “Беседка” выполнена в такой для меня узнаваемой пластике абстрактной или полуабстрактной скульптуры, только здесь это уже малая архитектурная форма. Главная особенность железа, его сильная сторона, — то, что оно позволяет скульптору очень многие решения, которых не позволяют камень, дерево, другие материалы. Железом можно сделать тонкие стыковки, создать ощущение очень шаткой конструкции, и основой моей практики всегда было соединение слабого и сильного, мощного и ничтожного. В этом смысле “Беседка” тоже парадоксальная. Кажется, что она вот-вот развалится. Потому что там все асимметричное, распадающееся. “Беседка” в каком-то смысле антипод “Ротонды” Бродского, потому что “Ротонда” — это такая колонна, на которой держится мир, она стоит посреди поля, такая светлая, организует пространство вокруг себя. А “Беседка”, наоборот, сидит в засаде в кустах и как будто подвергает сомнению и собственную целостность, и безопасность зрителя, который к ней приближается. Мне очень понравилось место, которое мы выбрали для “Беседки”. Оно расположено на пересечении лесных дорог, грунтовых. В этом треугольнике есть заросли деревьев, кустов. И мы установили “Беседку” прямо в эту заросль на перекрестке. Как будто это древнее сооружение, возможно, культовое или мистическое, опасное немножечко. Оно, с одной стороны, величественное, с другой — зловещее. Мне очень понравилось, как “Беседка” вписалась в заросли, создав иллюзию, что заросль здесь выросла уже после того, как это сооружение оказалось как бы заброшенным. И путник не видит ее издалека, он приближается к заросли — и вдруг ему открывается такая находка. Он внезапно сталкивается лицом к лицу с таким странным местом».

2020

год

«Красный лес»

Игорь Шелковский

автор

2020

год

Один из самых ярких объектов арт-парка — восьмиметровая конструкция из деревянных брусьев, выкрашенных в красный цвет, — отсылает к традиции русского авангарда и одновременно цитирует знаковую работу самого Шелковского — «Лес» 1975 года. У «Красного леса» есть и функциональное назначение — это пешеходный мост через естественный овраг, разделяющий старую и новую части парка. Но с моста оценить художественный замысел не получится. Чтобы увидеть «Красный лес» целиком, надо спуститься в овраг, потому что восприятие искусства не должно быть простым. Во время открытия объекта на его фоне был разыгран спектакль Юрия Квятковского «Переходный период» о первых десятилетиях Советской России.

«Может ли лес быть красным? — объясняет художник. — Мне был важен художественный эффект: густо заросшие склоны оврага, зеленые летом и убеленные снегом зимой, словно воспламеняет рисунок в воздухе — алая череда скрещенных линий, создающих абстрактную композицию».

«Аквариум»

Имитация простого прямоугольного комнатного аквариума в масштабе 10:1, но без стеклянных стен, только металлический каркас. Внутри — типовая атрибутика домашнего аквариума — сундук с «сокровищами» и ветки дерева. Вместо воды в аквариуме воздух, но, забравшись внутрь, можно почувствовать себя рыбой, на которую глазеют проходящие по тропинке посетители парка. По мысли художника, пересечение границы аквариума — символический шаг, дающий возможность ощутить иллюзорность любых преград.

«Изменение масштаба предмета или события, будь то увеличение или уменьшение, приводит к изменению его восприятия, — говорит Сергей Шеховцов. — Было интересно посмотреть, как увеличенный до 5 метров, в высоту комнаты, крохотный домашний аквариум меняет наше визуальное восприятие».

Сергей Шеховцов

автор

2022

год

«Мавзолей мечты»

Тотан Кузембаев

автор

29-метровая башня из всякого мусора — говяжьих костей, пластика, дырявых металлических листов, пивных бутылок, искусственных цветов и пальм, — недвусмысленно указывает на экологическую проблематику, но одновременно выглядит иронической рефлексией на мечту любого архитектора построить небоскреб. Режиссер Дмитрий Волкострелов увидел в «мавзолее» декорацию для театра и придумал для нового объекта радиоспектакль.

2022

год

«Возникла простая идея переосмыслить способ представления нового архитектурного объекта, — рассказывает Волкострелов. — В случае “Мавзолея мечты” мне было интересно, как устроен этот объект, из каких материалов. И я попросил Пашу Пряжко про эти материалы написать текст, а Митю Власика — музыку. По сеансам, то есть в определенное время, приходили люди, надевали наушники, садились в специально построенный амфитеатр перед мавзолеем и слушали этот спектакль. На том же “Архстоянии” у нас был еще один проект — “Встреча / место”, в котором участвовали 12 перформеров. Это было лето 2022 года, было совершенно непонятно, что можно делать, какие театральные истории нужны этому времени, и мне показалось важным устроить просто короткие индивидуальные встречи между двумя людьми в безопасном пространстве. Мы выстроили на аллее 12 “капелл”, а проще говоря, шалашей. В каждом сидел актер, и зрители по очереди туда заходили и вступали в коммуникацию самого разного свойства — можно было послушать музыку, или помолчать, или потанцевать, или поиграть в шахматы».

«Павильон заблуждений»

Ирина Корина, Илья Вознесенский

автор

Дом-мираж без стен и мебели, в котором нельзя ни укрыться, ни отдохнуть. Внутри растут деревья, а между стойками металлического каркаса на ветру плещутся занавески. Издали «Павильон заблуждений» кажется уютным, но вблизи эта иллюзия развеивается, и объект оказывается аллегорией зыбкого времени, полного неопределенности и тревог. «Собственно, изначально кураторы “Архстояния” Антон Кочуркин и Юлия Бычкова звали меня сделать “Павильон предсказаний”, но я терпеть не могу предсказания, — рассказывала в интервью The Blueprint Ирина Корина. — Иллюзорный мир кажется мне чем-то болезненным и чреватым последствиями. В общем, я считаю, что верить в предсказания — это заблуждение. И смысл нашего пространства в том, что никакого спасения в нем нет — ни от дождя, ни от ветра, ни от холода. Лес снаружи, и внутри тоже лес».

2023

год

«Косандра»

Ульяна Подкорытова

автор

Перформанс с 25-метровой косой-предсказательницей, которую носили по парку на шестах, как китайского дракона. Темой «Архстояния» в 2023 году была «Игра в предсказания», и Ульяна Подкорытова придумала легенду про косу, которая спала в чаще леса и пробудилась, чтобы нагадать будущее. По дороге коса обвивала знаковые объекты арт-парка, например, «Ротонду» Александра Бродского.

2022

год

«Слово “Предсказание” было заявленной темой фестиваля, и я решила вспомнить известную античную провидицу, которой никто не верил, а она всегда была точна в своих речах, — рассказывает Ульяна Подкорытова. — Кассандра трансформировалась в Косандру, эта игра слов напрямую связана с моей художественной практикой, так как косица и ритуалы вокруг нее часто появляются в моих работах. Я вдохновилась японской традицией карнавалов, когда работала в резиденции города Аомори. Там есть такой городской обряд, в ходе которого каждый год один житель города побеждает огромную куклу-змею. В последнее время я обращаюсь к коллективным практикам, мне кажется крайне важным работать с совершенно разными людьми — по социальному статусу, возрасту, национальности. И я была очень рада, что наша “Косандра” стала таким объединяющим проектом. В течение четырех дней мы заплетали ее с девушками-волонтерами из разных городов. Вместе волновались приходу дождя, вместе пели, обсуждали истории наших семей, много разного сложного и веселого одновременно. В результате скульптура получилась 25 метров в длину, и ее носили по территории фестиваля не только волонтеры, но и гости. Люди постоянно менялись, это удивительно, что такое коллективное шествие объединяет, дарит счастье. Я работаю с фольклором и его изучением, мне интересно, где произошла та перемена, в ходе которой раскололось наше общество, мы стали индивидуалистами и немного одиночками. Не знаем, как зовут наших соседей, стесняемся просить помощи. Сейчас своей главной художественной задачей я вижу воссоединение людей. Музыка также один из моих любимых медиумов, особенно священен голос. Это волна, соединяющая человека и зверя, людей, говорящих на разных языках, ребенка и взрослого. Именно поэтому наша “Косандра” пела (ее озвучивали солисты театра голоса “ЛаГол”), пела предсказания гостям фестиваля».

«Радость»

Ростан Тавасиев

автор

Объект сделан для «Архстояния», темой которого стало «Детское». Ростан Тавасиев, сделавший своим знаковым материалом мягкие игрушки, построил в арт-парке коробку, похожую на хлопушку, из которой «выстреливают» разноцветные игрушечные зайцы, несколько уже валяется вокруг, другие пока торчат ушами из открытой упаковки.

«Я сделал “Радость”, чтобы почувствовать и пережить состояние радости. Чтобы посетители парка испытали это чувство и я сам тоже его испытал. Когда осознал, что больше всего мне сейчас не хватает радости, понял, что нужно ее сделать самому. Чтобы понять, как радость может выглядеть, я попробовал представить себе процесс выброса эндорфинов из гипоталамуса. Химический процесс внутри мозга, который мы ощущаем как радость. У меня получилось представить его вот так».

2024

год

22 ИЮЛЯ 2025

0