Чтоб тебе шить в интересные времена

Недели моды весна-лето 2026 мы разобрали по атомам: от важнейших дебютов и трендов до всеобъемлющего разбора грядущих модных и бьюти-тенденций. Пришло время посмотреть на них с высоты птичьего полета, а точнее, с исторической и социокультурной перспективы. Специально для The Blueprint искусствовед, историк и многолетний обозреватель «Ъ» Cергей Ходнев изучил страницу показов и изумился безмятежности представшей перед ним картины.

Д

ля начала дисклеймер: автор этих строк, при всей своей тайной любви к истории костюма, никогда не следил за модами более пристально, чем положено простецу. Редакция The Blueprint тем не менее отважно предложила мне взглянуть на то, что цвет fashion-индустрии приготовил на весну-лето 2026. Я взглянул, увлекся и призадумался не столько о революциях в моде, сколько о том, почему мы так ждем этих революций. И, самое главное, придумываем для них исторические прецеденты и социально-культурные обоснования.

Больше всего в совокупной картине коллекций будущих весны-лета лично меня невольно поразила одна вещь. Это картина как-то настойчиво, решительно благополучная и гармоничная. Я все ждал, не мелькнет ли где-нибудь такая пощечина общественному вкусу, что уж просто мое почтение, — нет, не мелькнула. Тревожных, отчаянно радикальных цветовых решений, почитай, нету. Что там, даже и черного подозрительно мало, преобладающая палитра уютна и приятна во всех отношениях. Еще мало разнузданной, зазывной сексуальности. Казалось бы, вот тема — но уравновешивается это умеренной глубины наблюдение тем, что и совсем уж отмороженной асексуальности тоже явно негусто. Все очень сбалансированно, и общий тон не выходит из границ приветливого спокойствия и ровного веселья.

Сергей ходнев • есть тема

Сергей ходнев • есть тема

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood весна-лето 2026

Blumarine весна-лето 2026

«мир лихорадит, реальность сдвинулась и покатилась. И вот от моды-то по привычке ждешь, раз такое дело, что

она хоть что-то из этого не объяснит, естественно, но претворит и отобразит».

Надо, очевидно, объяснить, почему для человека, который прежде за процессом никак не следил, это может показаться так удивительным. Конечно, все дело во времени. Времена, как вы прекрасно понимаете, стоят нервознее некуда, и температура новостного потока вот уж шестой год держится на откровенно апокалиптическом уровне. Сначала пандемия со всеми привходящими социально-настроенческими опытами, да еще чудовищный раздрай вокруг BLM и прочих брожений, а потом — ну, вы и сами знаете. Подчеркну только, что, помимо ужасов международной панорамы нам дан в ощущениях новый большой виток в развитии информационных технологий — толком все еще не отрефлексированный, но явно революционный, куда деваться. Попросту говоря, мир лихорадит, реальность сдвинулась и покатилась.

И вот от моды-то по привычке ждешь, раз такое дело, что она хоть что-то из этого не объяснит, естественно, но претворит и отобразит. Ведь всегда есть нечто заманчивое, чуть ли не поучительное в том, чтобы посмотреть на дух времени, отлитый в материальный (да еще и нарядный) символ. А пять лет — вполне порядочный срок для этого. В конце концов, все хорошо представляют себе, как в ХХ веке трансформировались и сокрушались модные тренды под влиянием социальных сдвигов: много времени для этого не требовалось. Так, бедствия Первой мировой помимо прочего вынудили женщин осваивать традиционные мужские профессии. А стоило войне закончиться — и в дамских журналах воцарились утилитарный крой, рубленый силуэт, мода на короткие стрижки, плоскую грудь и узкие бедра. Но ведь и прежде, в раннее и зрелое новое время, «скорость реагирования» моды измеряется, по нашему ощущению, именно что немногими годами (читай, сезонами), а никак не десятилетиями. Костюмы уже революционного 1790 года — совсем не то, что моды 1785-го. Фасоны 1820 года — капитально другие даже по самой своей психологии, чем в 1815-м, в последний год Наполеона.

Не то чтобы лично я всерьез ожидал, что теперь, как в XVIII столетии, возникнут модные новации вроде «цвета бедра испуганного Трампа» или шляп à la Chat GPT — нет, конечно. Но жесты тревоги, неуверенности, растерянности, боли (а то и отчаянные боевые выпады) — те могли бы и обнаружиться. А их нет.

Карл Верне, Les Incroyables, 1796, British Museum

Жак Луи Давид, «Портрет мадам Рекамье», 1800

Мне стало интересно, насколько это закономерно. По первости кажется, что не закономерно вовсе — среди прочего потому, что так уж велик гипноз все того же великого разрыва, который случился с крахом «Старого режима». Костюмные трансформации 1789-1799 годов действительно таковы, что нагляднее просто некуда. Были, положим, и до падения Бастилии поползновения в сторону естественности и греко-римской простоты, но робкие и тепличные. Особенно на фоне монолитной традиции нормативного придворного мейнстрима, который на поверку менялся довольно деликатно. Но вот случается революция, и этот монолит разваливается на глазах. Длинные мужские панталоны вместо кюлотов, стрижка à la Titus вместо париков, ультралаконичные платья-туники вместо монструозных многочастных конструкций, которыми были женские наряды прежде, — и так далее.

«Вместо возвышенного бесстыдства полупрозрачной туники — жеманная декора-тивность, приправленная смутно-средневековыми реминисценциями по части компоновки объемов».

Жак-Луи Давид, «Портрет месье Серизиа», 1790

Жак Луи Давид, «Портрет мадам де Вернинак», 1799

В сущности та же заманчивая история и с началом 1820-х. Закатилась звезда Наполеона — и женский силуэт меняется, не грозно, но совершенно очевидно. Вместо возвышенного бесстыдства полупрозрачной туники — жеманная декоративность, приправленная смутно-средневековыми реминисценциями по части компоновки объемов. Ампир кончился, начался бидермейер, дело понятное. Но так соблазнительно полагать, что тут в крое напрямую сказались, мол, общеевропейская политическая реакция и сумрак «Священного союза». Тем более что это же только начало долгого отката. На входе — легкий, предельно лаконичный муслиновый «футляр». На выходе, уже после всех выкрутасов Викторианской эпохи, — тот типичный наряд женщины из общества, который в ужасе вспоминает Стефан Цвейг в мемуарах: «Сначала надо было сзади от талии до шеи застегнуть бесконечные крючки и петли, совместными усилиями прислуги затянуть корсет... На нее напяливали множество нижних юбок, жилеточек, жакетов и блузок».

Томас Лоуренс, Герцогиня Берри, 1825

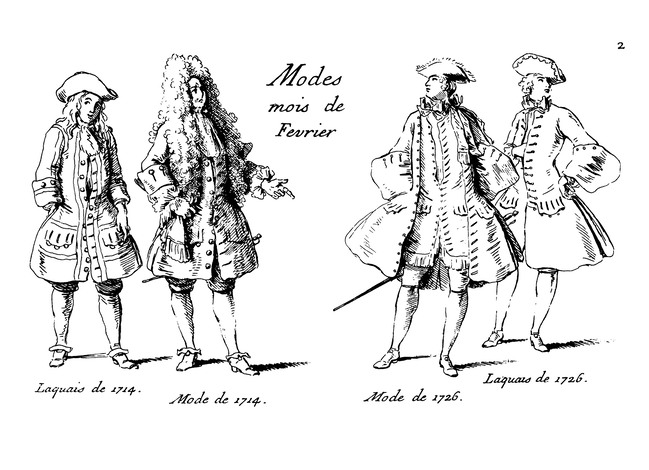

И все-таки: достаточно отвлечься от конкретно этих примеров — и почва для выводов такого рода становится все более зыбкой. Скажем, в 1720-е тоже была большая перемена фасонов, в которой мерещится о-го-го какая радикальность. Полы кафтанов, которые прежде, как им и положено, свободно свешивались, начинают слегка распяливать вразлет на фижмах — и мужской силуэт приобретает ту грушевидность, которая у нас и ассоциируется с XVIII веком. Вместо безразмерных кудрявых гор, которые мужчины носили на головах еще с последней трети предыдущего века, вводят парики гораздо более компактные и вдобавок перехваченные на затылке в косицу или заправленные в «кошель». И мужская голова сразу начинает смотреться (особенно по контрасту) гораздо более естественно и непринужденно — насколько это в принципе возможно для носителя напудренного и завитого парика. Дамы же предпочитают то, что почему-то называется «летучими платьями», robes volantes. Собственно, это из них выкристаллизовалось типичное платье à la Francaise, знакомое нам по живописи Ватто и по костюмной киноклассике вроде «Опасных связей» Стивена Фрирза или «Амадея» Милоша Формана. Спереди-то все ожидаемо, талия, стянутая корсетом, а ниже колокол юбок, но зато сзади неожиданно просторная и привольная драпировка, «складка Ватто». В движении это все производит впечатление капризное, прихотливое и если не летучее, то неожиданно текучее, что ли.

Летящее платье (Robe volante), 1730 (с) Stanislas Wolff/Palais Galliera/Paris Musees

«Опасные связи», 1988

Иллюстрация из журнала Mercure de France, 1726

Жан-Франсуа де Труа, «Признание в любви», 1731

Толкование «от социального климата» при желании и этому подобрать вроде бы легко. Во Франции на дворе Регентство; Людовик XIV умер, вместе с ним в склеп Сен-Дени проводили и тягостную пору его долгой старости. Ушли со сцены чопорность, ханжество, закостенелые строгости, настала веселая «оттепель», и, по известному приговору Пушкина, «ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени... Французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей». И все-таки 1720-е — еще и взлет рококо, а это большой и тотальный стиль, простершийся и на словесность, и на музыку, не говоря уж об изобразительном искусстве; точно ли перемены костюмной эстетики так уж напрямую и так уж буквально выводимы тут из общественно-психологической расторможенности «французов того времени»?

Или вот еще казус. XVI век, как вы можете представить по портретной живописи, в принципе страшно любил яркость красок, пестроту и блеск. Где-то к зрелым 1580-м у социальной верхушки эта любовь внезапно меркнет. Король Испании Филипп II, самый богатый и могущественный король на свете, носит черное сукно. Король Франции Генрих III, который в юности не знал удержу и по части яркости, и вообще по части экстравагантности, тоже носит черное. Итальянские герцоги и маркизы — опять черное. Ну, а там, как водится, подтянулись вельможи и мелкая знать.

Софонисба Ангиссола, «Портрет Филиппа II Испанского», 1573

Этьен Дюмонстье, «Портрет французского короля Генриха III в польской шляпе», ок. 1580–1586

Тут, согласитесь, невольно хочется заглянуть в учебники — а не случилось ли в это время какого-то рокового переворота. Эврика! Как легко узнать, это время религиозных войн во Франции, да и в других европейских краях (Нидерланды, само собой) религиозно-политические конфликты между католиками и протестантами вовсю пылают. Нашествие черного сукна как-то связано с религией? Нет, говорят историки костюма вроде Мишеля Пастуро, никак не связано. Причина тренда — исключительно всеобщая зачарованность величием Испании и ее монархов, которые, так получилось, предпочитали черное. Так век спустя все будут зачарованы Францией и ее великолепием, а еще через век — процветанием Британской империи (и неизменно будут делать из этого в том числе и фэшн-выводы). Поучительно, но никаких драм и никаких переворотов.

Скажем больше: вот чуть позже, в 1618-м, из все тех же религиозных и геополитических распрей выросла Тридцатилетняя война. Событие колоссальное, устрашающее и переломившее ход времен — вот уж где самый настоящий кризис сознания и общеевропейская травма, сравнимая с опытом мировых войн ХХ века. Думаете, он аукнулся в истории моды чем-то сравнимым, скажем, с пертурбациями 1790-1800-х? Да ничуть. Все просто шло своим чередом, очень поступательно, без оглядки на ужасы. И совсем без тревожных жестов.

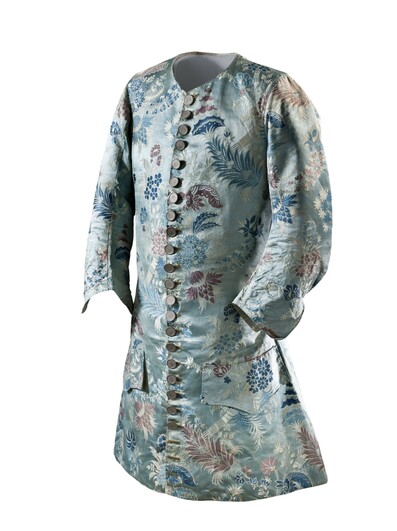

Мужской шелковый жилет с рукавами, Франция, ок. 1715, LACMA

Мужской жилет, Франция, ок. 1750, LACMA

А бывают, наконец, такие ситуации, когда кричащая, судьбоносная перемена, изменившая всю историю костюма, налицо — но красиво подстегнуть к ней чеканное объяснение из области общественных наук вовсе никак нельзя. В этом смысле, наверное, нет более причудливого и более эффектного случая, чем воцарение к концу XVII века пары «кафтан плюс камзол» как нового стандарта мужской одежды. Казалось бы, переворот резкий, очевидный, чуть ли не коперниканский, потому что из этого переворота по прямой происходит вся история классического костюма, каким мы его знаем сегодня. Но как именно все перевернулось, почему перевернулось — непонятно. Французы кивают на короля-солнце, который, мол, ввел кафтан как форму отличия (по военному образцу) для особо привилегированных придворных. Англичане уверены, что виной всему их Карл II, который-де ввел при дворе обязательное ношение кафтана с камзолом — по туманным резонам и с вроде бы оглядкой не на французский, а куда более экзотический восточный опыт. Где правда — ученые спорят.

DSquared2 весна-лето 2026

Christian Siriano весна-лето 2026

И в конечном счете этот разнобой выглядит, пожалуй, обнадеживающе. От веселой примирительности коллекций «весна-лето 2026» можно и просто получить удовольствие — которое ничуть не проигрывает без эсхатологического сквозняка и общественной нагрузки в виде социально-критической аналитики. Можно принять эту примирительность за хорошую мину, можно еще раз увидеть в ней желание моды утешить и дать опору. А можно успокоиться на мысли о том, что в моде, как и во всяком высоком искусстве, дух дышит где хочет — а цайтгайст преломляется так, как ему заблагорассудится.