Роман планетарного масштаба

ФОТО:

GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

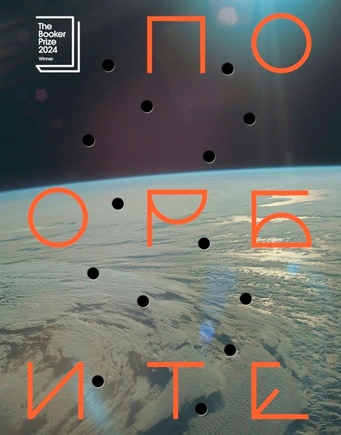

К ярмарке non/fiction в России выходит новый роман Саманты Харви «По орбите», получивший Букеровскую премию за 2024 год. Книжный обозреватель Лиза Биргер прочитала новинку и нашла в ней восхваление человека и любовь к земной жизни.

Один из главных хитов весенней ярмарки non/fiction — «По орбите» Саманты Харви, небольшая книга об одном дне шести космонавтов (точнее, четырех астронавтов — американец, японка, британка, итальянец — и двоих космонавтов-россиян) на космической станции, которая за сутки совершает 16 оборотов вокруг Земли. Этот небольшой текст, в котором практически ничего не происходит, ведь никакое событие не может иметь значение в космическом масштабе, получил в 2024 году Букеровскую премию. Погрузившись в книгу, абсолютно понимаешь, почему букеровское жюри выбрало именно этот роман — и почему сегодня трудно представить себе более утешительное чтение.

«По орбите» — пятый роман Саманты Харви. Начиная с первой книги, романа The Wilderness 2008 года о страдающем деменцией архитекторе и исчезающих просторах его памяти и заканчивая вышедшим в 2020-м нон-фикшном о бессоннице, Харви пишет лирические тексты на стыке философии и поэзии, исследующие человеческое сознание во все более усложняющемся фрагментарном мире. Книги Саманты Харви — особенно «По орбите» — часто сравнивают с произведениями Вирджинии Вулф. Обе писательницы используют технику потока сознания и фокусируются на внешне незначительных моментах жизни, где не происходит крупных романных событий, чтобы раскрыть внутренний мир человека. Однако Саманта Харви — это Вирджиния Вулф сто лет спустя, пережившая еще столетие научных открытий и изобретений, мировых войн и катастроф, прогресса и разочарования в прогрессе. Если Вулф подчеркивала фрагментарность сознания, то Харви словно пытается единым усилием преодолеть эту фрагментарность, сложить разрозненный поток в нечто цельное и найти при этом такой ракурс, с которого человек, несмотря на все свое несовершенство, будет оставаться прекрасным.

На русский язык ранее переводился только роман Саманты Харви «Ветер западный». По жанру эта книга (действие которой происходит в конце XV века в Англии) — почти детективная история, в начале которой в реке находят тело богатого землевладельца, и только деревенский священник знает, как он мог там оказаться. Но не может никому рассказать. Раскручивая события вспять, рассказывая предысторию героев, Харви успевает поговорить и об истории Средневековья и практике закрытых сообществ, и об устройстве человека вообще. Автор не просто погружается в исторический контекст, хотя и делает это с предельной точностью, словно путешествуя по этнографическому музею: Харви помогает читателю увидеть все пространства истории и Земли, которые существуют вокруг этого маленького английского местечка, вокруг этой крошечной смерти, и роман при всей своей немногословности (это небольшая книга) вдруг становится каким-то невероятно масштабным исследованием человеческого «я» — кто мы, если забрать у нас века истории и айфоны?

«По орбите», несмотря на внешнюю разницу, многим напоминает «Западный ветер». В статье «Космическая пастораль» о том, во что сегодня превратилась великая мечта об исследовании космоса, Саманта говорит, что космическая безграничность вызывает в ней «ту же странную, отчасти беспочвенную — поскольку я никогда ее не видела — ностальгию, что и средневековая Англия, полная безмолвных лесов, орлов и диких кабанов».

В этом, пожалуй, один из главных конфликтов «По орбите» — неочевидный и в то же время очень важный. С одной стороны, этот роман исследует безграничность. Ведь космос безграничен. Вокруг взрываются звезды, а планеты, как нам напоминает Харви в своем романе, практически поют, создавая своего рода симфонию космической оперы — она в буквальном смысле зазвучит в книге в кульминационный момент.

С другой стороны, сами космонавты могут видеть и исследовать этот мир только из предельно замкнутого, ограниченного пространства — маленькой станции, которая кажется по сравнению с безграничностью совсем уж ничтожной. Ее роман — это исследование пребывания в пространстве по размеру не больше жестяной банки. Получается, что жизнь в маленькой деревне в средневековой Англии, окруженной бесконечностью лесов, диких животных и неизведанных стран, мало чем отличается от жизни на космической станции, окруженной бесконечностью космоса. Но сам этот конфликт — мир очень большой, ты очень маленький — способен раскрыть что-то важное в человеке, как будто вызывая его на то, чтобы предъявить этой бесконечности, как самому Богу, что-то важное и значительное в себе.

Сама Харви называет свой роман «космической пасторалью», сравнивая спокойную, упорядоченную жизнь астронавтов в космосе с сельской жизнью в традиционных обществах — и ее столь же спокойным упорядоченным укладом.

И это, конечно, нельзя назвать чем-то абсолютно новым, но все-таки книги о космосе всегда выделялись в отдельные поджанры фантастики. Очень трудно представить себе космическую книгу — книгу, описывающую жизнь в космосе, величие и ничтожность нашей планеты и нас самих, — на которую не вешали бы ярлыки и не сталкивали бы с магистральной дороги литературы. То есть обычно считается, что космос — это что-то, что не годится для высокой прозы, а уж тем более поэзии, а годится только для того, чтобы придумывать «космические оперы» и прочие «неблагородные» жанры. А вот Харви делает этот жанр благородным. Ее «космическая пастораль» — это практически переизобретение разговора о жизни человека в космосе, поэма, как римская элогия, восхваляющая если не то, как мы существуем на Земле и что с ней делаем, то сам факт этого существования.

При этом, как уже сказано, в романе практически ничего не происходит. Точнее, все события, даже важные для героев, происходят там, на Земле — у японской астронавтки умирает мать, и, возясь с лабораторными мышками, она борется с собственной скорбью, на Филиппины надвигается гигантский тайфун, и итальянский астронавт, наблюдая за ним из космоса, 1f40 вспоминает проведенный на островах медовый месяц и переживает за людей, которых он там встретил. Но на станции в это время шесть героев проживают обычный день — точнее, часовые сутки, потому что за это время станция успевает совершить 16 оборотов вокруг Земли, увидеть шестнадцать восходов и закатов. Герои просыпаются, выходят в открытый космос, ставят какие-то эксперименты, но больше всего занимаются тем, что смотрят из иллюминатора на Землю и восхищаются ею. На Международной космической станции два отсека, и в романе есть очень смешной пассаж про отдельные туалеты для российских космонавтов и международных астронавтов. Но жизнь с двух сторон проходит примерно одинаково. Каждый из героев смотрит в окно, каждый вспоминает жизнь на Земле, каждый тоскует по оставленным дома родным и близким и в то же время радуется тому, что ему удалось оказаться в космосе. У этих героев много общего: и то, как воздействует на них космическое пребывание (нужно есть специальную еду и спать в прикованных к стенам спальных мешках, по два часа заниматься спортом, чтобы мышцы не атрофировались), и то, что им приходится существовать в закрытом пространстве, в котором они друг другу становятся странно родными.

В интервью Саманта Харви говорит, что задумала свой роман в пандемию — то есть в момент, когда люди были как никогда разобщены и одиноки, живя в своих закрытых квартирах и домах-коробках. Одной из главных ее задач было прочитать и изучить как можно больше интервью космонавтов и астронавтов, путешествовавших в космос, делая свою книгу никаким образом на эти рассказы не похожей. Главное фантастическое допущение, которое делает Харви в своем романе, заключается в том, что ее космонавты видят, чувствуют и рассуждают как поэты, вновь и вновь осознавая «ошеломительные масштабы нашей собственной ничтожности». «Наше нынешнее существование, — думают они, — краткий расцвет жизни сознания, наше бытие — щелчок пальцами некоего безумного создания, только и всего. Этот летний взрыв жизни больше напоминает бомбу, нежели бутон. Эти плодородные времена быстротечны».

Ну и наконец, главный итог этого бесконечного осознания себя — ошеломительность собственного существования оказывается для героев важнее, чем ничтожность. Их вновь и вновь завораживает земная красота, и, глядя на Землю, они как будто переосознают собственную ценность: «Ни один ничтожный объект не сияет столь же ярко; ни один заброшенный в космос незначительный спутник не стал бы утруждать себя тем, чтобы быть столь прекрасным».

Не то чтобы Харви обходит экологические моменты — ее астронавты, глядя на Землю, думают о том, как сильно ее изменила политика или как сильно на нее влияет экология. Но давайте признаемся, что экология, политика разрушают наши сердца, но не так уж и сильно влияют на то, кем мы являемся на самом деле. Думая о том, что на их месте могли бы быть роботы, которых не пришлось бы бесконечно кормить и спасать от отсутствия гравитации, герои одновременно осознают, что важна не столько сама их работа, сколько их способность восхищаться увиденным. Человек ценен, говорит Харви, потому что в его глазах горит свет. Сам факт того, что мы живые, делает нас прекрасными.

И, наверное, в этом и есть секрет романа, его оглушительного успеха. Мы привыкли воспринимать космос как нечто опасное, как какое-то пространство, в котором человек навсегда исчезает, — у Харви, наоборот, в хаосе сегодняшней жизни, ее разрушений и потерь космический масштаб остается единственным, в котором находятся смыслы. Можно сравнить «По орбите» с песней Дэвида Боуи Space Oddity, в которой майор Том просто пропадал в космосе как некая ничтожная мыслящая точка, — здесь же в космосе человек не теряет, а находит себя. Если литература существует для того, чтобы успокаивать тем, что жизнь не лишена какого-то высшего замысла, какой-то стройности (нам, возможно, на первый взгляд непонятной), то лучший пример, чем «По орбите», сложно себе представить.

Саманта Харви

Саманта Харви,

«Ветер западный», 2021

Саманта Харви, «По орбите», 2025