«Я раньше думала, что отличаюсь от всех»

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

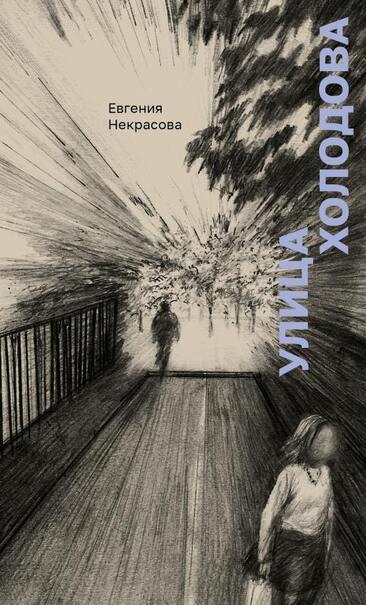

17 октября 1994 года журналист Дмитрий Холодов, писавший про войны и коррупцию в высших военных кругах, погиб от взрыва в редакции газеты «Московский комсомолец». Ему было 27 лет. После трагедии в подмосковном Климовске, где он вырос, в его честь назвали улицу, повесили мемориальную табличку на школу и до сих пор рассказывают о нем школьникам. Писательница Евгения Некрасова выросла в том же Климовске 90-х, ходила в ту же школу, что и Холодов, и память о нем стала важной частью ее взросления. Ее новая книга «Улица Холодова», вышедшая в издательстве «Поляндрия No Age», — это одновременно автофикшн о собственном пути, графический роман о городе 90-х и, наконец, «былина» о Холодове и о судьбе независимой журналистики в России. Почему это важно и что эта история значит для нее сегодня, Евгения Некрасова рассказала Лизе Биргер.

Расскажи мне про «Улицу Холодова». Я правильно понимаю, что ты её очень долго писала?

Я ее очень давно задумала — лет 25 назад. Но писать начала летом 2022 года, когда ко мне на дачу приехала редактор «Поляндрия No Age» Юлия Петропавловская, буквально с вещами на заднем сиденье, потому что через несколько дней она уезжала из России. «Поляндрия» как раз тогда начали публиковать выпускников нашей Школы литературных практик — Илью Мамаева-Найлза, Марину Кочан. И она говорит: «Напиши нам что-нибудь». А я говорю: «Я уже лет 25, с детства, думаю, что надо что-то сделать с историей Холодова. Что раз уж я писательница, то можно написать книгу, как-то связанную с ним». И Юля говорит: «Давай пиши!». Но в итоге я довольно долго ее делала, хотя книжка совсем тоненькая. Собирала материалы, думала. К тому же я все время пишу рассказы параллельно — во-первых, потому что это мой способ переживать реальность, но и не в последнюю очередь потому, что за рассказы платят где-то 15 тысяч, где-то 100, как повезет.

При этом «Улица Холодова» сильно отличается от других твоих текстов.

И это еще одна причина, по которой я так долго его писала, — мне было тяжело подобраться, понять, что и как я делаю. Я с самого начала знала, что это будет автофикшн, которым я обычно не занимаюсь. У меня только, наверное, в «Коже» было несколько глав автофикциональных. Так вот, я сразу понимала, что это будет книга скорее про меня и что я буду разделять две линии, мою и героя. Но я не понимала, как именно буду это делать, пока не осознала, как эта книга должна быть устроена: как поиск непонятно чего. Это путешествие по городу, в котором я выросла, который я ненавидела очень много лет. И мне важно было это ощущение передать, что по большому счету меня с Холодовым связывала только местность — ну и школа. Просто мы из одного места, правда, он не только родился там, но и жил. До самого конца, между прочим, продолжал ездить оттуда в Москву на работу. Я-то уехала, когда смогла, в девятнадцать, устроилась на первую работу нормальную и сбежала оттуда. И с тех пор я там не живу. Но для меня эта книжка стала возможностью взглянуть на город по-новому, с другой стороны.

Евгения Некрасова

Мы живем и выживаем здесь вместе. Я буду очень несчастна, если я уеду.

А отправившись искать «то, не знаю что», ты смогла найти то, что ты искала?

Нет, скорее всего. Я нашла много страха, наверное. Понимаешь, мы же все жили, не осознавая, как эта жизнь устроена. Ты ходишь в детский сад, в школу, родители ходят на работу, и у многих родители работают на заводе. И только когда я начала в это погружаться, я поняла, что часто это была оборонка. И до сих пор жизнь горожан очень сильно на этом завязана. Как в истории с котельной, которую я описываю в книге, — когда сломалась котельная, все замерзали, но никто ничего не мог сделать, отчасти из-за того, что котельная находилась на территории закрытого предприятия. Котельная, которая весь город обогревает.

Можно сказать, что я нашла осознание своей близости к городу и его жизни. К этой его двойственности. Кто-то из местных еще давно мне говорил: да, что-то мы, может, и производили, в Африку продавали, это еще во времена СССР. А там, говорю я, дети брали эти автоматы и воевали. Такое было отношение — «это просто где-то война, но в каком-то другом месте».

В общем, все это я сумела осознать, и классное, и ужасное тоже. И как-то приняла, наверное, свое происхождение. Я ведь раньше стеснялась говорить, что я из Климовска, потому что меня все дразнили, что это Климакс (тупая шутка!). Говорила, что я из Подмосковья или из Подольска. Климовск, кстати, только недавно сделали частью Подольска, его микрорайном, что довольно плохо повлияло там вообще на все на свете. У меня дедушка умер несколько лет назад от инсульта, потому что из больницы в Климовске убрали реанимацию, а до Подольска его довезти не успели из-за пробок. Вот это слияние, укрупнение очень фатальное на самом деле.

А что насчёт фигуры Холодова, удалось ли тебе как-то переосмыслить ее?

У меня не было цели найти Холодова, но это очень любопытно... Я пыталась спрашивать, но с мамой, Зоей Александровной, я напрямую не общалась, задавала вопросы через нашу общую знакомую, Венеру, у которой Холодов работал на климовском радио (начал там, кстати, свою журналистскую карьеру). С Венерой очень комфортно, я училась в одном классе с ее дочкой. Она работала на «Радио Свобода» много лет.

Я с самого начала представляла, что Холодов был какой-то совершенно идеальный человек, прекрасный внук и сын и прекрасный корреспондент. И оказалось, он действительно был таким идеальным человеком. Когда я со всеми поговорила и много прочла, все примерно так и сказали. И я подумала, что надо смириться. Бывают такие люди. Наверное, поэтому он и погиб так рано. У него не было никаких внутренних тормозов, никакого чувства самосохранения. Это был какой-то абсолютный романтизм. Он незадолго до гибели прятался на даче в Сергиевом Посаде, но, я думаю, никто не понимал, что угроза может быть настолько серьезной. Хотя журналистов уже убивали, но в Москве, прямо в редакции такой популярной газеты — это было впервые.

Поэтому я смирилась с тем, что не найду ничего «плохого» или даже просто личного. Многие говорили, он был странный. Мне кажется, это синоним «безупречный». И «бессребреник». Вспоминали вытянутые коленки на штанах, одну-единственную куртку. А я подумала — у кого в 90-е было две куртки? Особенно у парня из Подмосковья с очень небогатыми родителями. Мне кажется, у него не было девушки на момент гибели, ну если честно, я сама пару лет ездила на электричках из Климовска в Москву на работу, там просто нет времени и сил на осмысленную личную жизнь.

В общем, я поняла, что он такой и был, надо так к нему относиться. Поэтому в книге я его все время называла «ангел». Петропавловская говорила: «Хватит писать это слово, оно такое клишированное». А я отвечала: «Но ведь это правда про него». Мы оставили «ангела» в некоторых местах, но его было намного больше.

Холодов стал символом еще и потому, что жил и работал в общепри-нятой тогда матрице: расследовать правду, бороться со злом.

Но всё-таки книга у тебя не только про Холодова, но не в меньшей степени, про тебя саму.

Еще один мой личный итог, как ни странно, в том, что я лучше поняла свою маму. У меня вообще вечный поиск мамы — мне кажется, это цель моей жизни и работы: просто понять мою маму. Я много разговаривала с ней во время работы над книгой. Мы говорили о 90-х, о позднем советском времени, я пыталась понять, почему мама так ностальгирует по нему.

Так что я пыталась понять что-то личное для себя. И осознать свой путь, который оказался очень стандартным. Я раньше думала, что отличаюсь от всех. Но мой путь вполне типичен для людей моего поколения — для людей с амбициями что-то сделать со своей жизнью. Эта книга — возвращение домой, своего рода закольцовывание. Можно сказать, что с ней закончился определенный этап моей жизни, который начался с «Калечины-Малечины».

Евгения Некрасова, «Улица Холодова», 2025

А в чем связь «Холодова» с «Калечиной»?

В «Калечине-Малечине» отражен мой эмоциональный опыт буллинга. Там почти все ситуации придуманы, но есть этот эмоциональный автофикшн. А в «Улице Холодова» я пишу о буллинге уже напрямую и тоже возвращаюсь в школу — относительно возвращаюсь. Я думала: сейчас приду в школу как писательница, меня пустят, поговорят со мной о Холодове, и я посмотрю, как все там изменилось. Но школы всюду сейчас закрытые. Кто-то из администрации ответил отпиской. Я десять лет туда ходила в детстве, пересиливая себя каждый день, а тут очень захотела попасть по своей воле, и школа оказалась для меня закрытой.

Мне кажется, что появление «Улицы Холодова» связано с моим взрослением. Я прошла этот цикл — полный цикл. Надеюсь, что еще не полный, но определенный этап. Следующая ступень начнется потом. Мне сейчас 40 лет, то есть 20 лет прошло с юности. За это время я построила какую-то карьеру, можно сказать, что я состоялась. В юности я жила, совершенно не обращая внимания на то, что происходит в реальности, все время бежала от нее. Только после 30 я смогла обратиться к реальности и работать с ней.

Мне кажется, это срифмовалось с тем, что я почему-то всегда считала, что хочу быть журналисткой. А журналисты как раз с реальностью работают. И я пришла, в принципе, к тому же самому. Я, понятное дело, не занимаюсь публицистикой, но этот прямой взгляд на реальность, которым обладают хорошие журналисты, — для меня важный инструмент. И еще я вернулась к тому, от чего бежала, потому что было тяжело. В 90-е и в начале нулевых было очень тяжело взрослеть.

У него не было никаких внутренних тормозов, никакого чувства самосохранения.

Слушай, ты обронила сейчас, что нашлось что-то хорошее, когда ты вернулась в этот город-время детства. А что было это хорошее?

Ну, во-первых, банальности какие-то буду говорить, но там живут люди, которых я очень сильно люблю. Оттуда оказалось несколько очень крутых людей помимо Холодова. Вот, например, Вера, художница книги. Она выросла в другой части города, которую железка отделяет, в более рабочей части. У нас считалось, что мы в интеллигентной части поселка живем, — инженеры, все дела. Ее сторона города «проще», Вера немножко меня старше, многие ее друзья от героина умерли. Познакомившись с ней, я поняла, что росла в относительной безопасности и в какой-то интеллигентной парадигме. Наши родители, которые сейчас не очень любят все иностранное, тогда нас всех заставляли заниматься английским языком с детства, отправляли в разные секции. Я училась в художественной школе, которую Вера тоже закончила. Я все равно жила в какой-то заботе, в индустрии, которая меня обеспечивала, получала медицинскую помощь. Несмотря на 90-е.

И потом, что самое важное — Холодов не плохой пример для подражания. Он — настоящий герой. Он занимался благородным делом. Хорошо и успешно делал свою важную работу. Погиб из-за этого. И он из одного со мной города, из одной школы. Его гибель потрясла тогда всех в стране. Пересеклись две культурные парадигмы: еще советская традиция чтить память героев, например, Зою Космодемьянскую, и новая — свободное, открытое, незапрещенное возмущение и горевание. Именно потому, как мне кажется, все это так оперативно появилось после его гибели — улица, мемориальная доска, школьные вечера памяти, его мама, которая, кстати, до сих пор приходит в школу и рассказывает про Диму ученикам. Шокирующим для климовчан оказалось то, что это страшное и историческое событие имело отношение к их крошечному городу, где все друг друга знают, стоят в одной очереди в магазине. Холодов стал символом не только потому, что был хорошим парнем и корреспондентом, погибшим из-за своей профессиональной деятельности, но и поэтому, что он жил и работал в общепринятой тогда матрице: расследовать правду, бороться со злом. Свобода слова была мейнстримом. Мне рассказывали, что тогда впервые и власть, и интеллигенция говорили «наша страна» вместо «эта страна». Я так понимаю, это было время единения, несмотря на тяжелые времена, и вот и работа Холодова и его трагическая гибель тоже объединила тогда многих.

Это путешествие по городу, в котором я выросла, который я ненавидела очень много лет.

Ты упомянула художницу, а я хотела спросить тебя про иллюстрации — их довольно много, и они становятся полноценной частью текста. Как так получилось?

Я сначала вообще хотела делать графический роман. Когда это была еще концепция... Знаешь, как вот эти все — «Сурвилло», «Фотограф», книги Джо Сакко. Так было в самом начале, когда мы хотели рассказать именно историю Холодова. А потом, когда я уже начала работать, поняла, что это будет история моя, связанная в первую очередь со мной. Я попыталась понять, почему мне важно рассказать эту историю, — не только потому, что это был классный чувак, которого убили в юности, а вообще, почему он важен для меня до сих пор, почему он может быть важным, и эта история почему важна.

К этому времени мы уже общались с художницей. Мы совершенно случайно обнаружили, что из одного города. Я предложила ей сделать со мной проект. Сначала графический роман, потом это стали иллюстрации, но какие-то отдельные — расширение вселенной. И в итоге мы решили оставить элемент графического романа. Более того, во многих местах Вера даже сама выстраивала картинки и драматургию и где-то сама писала тексты. В каком-то смысле «Улица Холодова» — соавторство с Верой.

Скажи пожалуйста, какие у тебя отношения с цензурой — в том числе с цензурой внутренней?

Тяжело, если честно. В последнее время ее стало больше, но это от моей накопившейся усталости. И я очень хочу остаться жить в России. У меня есть опыт эмиграции. Он не был плохим, но я просто понимаю, что тут я абсолютно на своем месте. Не в смысле меня среди условных березок — мне кажется, в Англии березок больше, если честно. Но в смысле того, что мне важно, что я езжу, что я работаю, что я общаюсь с людьми. И как раз то, что я здесь остаюсь, для многих становится поддержкой. Мы живем и выживаем здесь вместе. Я буду очень несчастна, если я уеду. Это я просто знаю про себя.

Мне кажется, это цель моей жизни и работы: просто понять мою маму.

Твоя книга выходит ровно к ярмарке non/fiction — будет ли презентация?

На ярмарке книжка будет, презентация нет, но она состоится в книжном магазине «Поляндрия-Letters».

А про ярмарку интересно вот что — это первый год, как мне кажется, когда неофициальная программа становится больше официальной. Non/fiction как будто становится поводом, чтобы всем собраться и продавать книжки. Одновременно с ярмаркой, рядом с ней, идут три параллельные программы. Individuum проводит свой книжный фестиваль «Бражники» в рюмочных. В «Поляндрия-Letters» две презентации. И большая программа «Параллельно» в книжном магазине «Пархоменко». Там довольно любопытный набор авторов — и новая книга Ольги Птицевой, и презентация «Эйзена» Яхиной. В общем, центр жизни перемещается куда-то в «Пархоменко», хотя он совершенно крошечный. Не знаю, как на этих лестницах и этажах поместятся все читатели. Но так расцветает параллельная литературная жизнь, это классно, и именно так и должно быть.

Через месяц у меня в «РЕШ» выходит еще одна новая книга — сборник «Адвокатка Бабы-яги». С одной стороны, как бы плохо, что я так близко выпускаю книжки, но с другой — я все время чувствую, что надо спешить. И так получилось, что я параллельно написала сборник, я часто пишу книги параллельно. Мы с моей агенткой и новым пиаром «РЕШ» много чего задумали для выхода книги: от мерча до выставки современного искусства, посмотрим, на что у меня хватит сил. Еще я закончила сейчас либретто, ну, условное либретто для комикса, а на самом деле полукомикс, роман в стихах, книгу тоже надо отрисовать, надеюсь, она выйдет к зиме.

Скажи, а в этом контексте такой бурной и разнообразной деятельности, какое у тебя ощущение от читателей в России? Становится ли их больше или меньше?

С одной стороны, у меня ощущение какого-то грандиозного разрастания аудитории. В том числе потому, что за последние года четыре сформировалась новая литература, которую можно назвать литературой миллениалов. Мы недавно обсуждали с кем-то, что со времен шестидесятников не было такой поколенческой литературы, которую объединял бы не столько возраст, сколько образ жизни и ценности. В этой литературе может быть и Мария Ныркова, которой сейчас, кажется, двадцать четыре, и я, которой на прошлой неделе исполнилось сорок, и Женя Власенко написала, что вот Некрасовой сорок, и миллениальская литература перестала быть литературой тридцатилетних. И появилось огромное количество прекрасных литературных блогеров, некоторые из них пишут замечательные, вполне профессиональные, критические статьи. И они живут в разных городах России и за ее пределами. Есть, например, прекрасный канал «Не перевелись еще», его ведет обозревательница из Рязани, и она читает актуальную англоязычную литературу, шорт-лист Букера, например. То есть это все еще международный уровень вполне. Появилось много молодых авторов, издательских серий, мест вроде «Подписных» и «Пархоменко», давно уже есть активные писатели вроде Птицевой и Поляринова, у которых свои соцсети с большой аудиторией.

И вместе с тем... Это ерунда... но вот, знаешь, после некоторых спектаклей по моим текстам ко мне подходили зрители или театральные критики и спрашивали: «А вы что-нибудь еще написали?». И часто, когда образованные и деятельные люди говорят, что они читают современную русскоязычную литературу, выясняется, что они читают книги, вышедшие лет 20 назад. Поэтому меня не покидает ощущение, что пути так называемых разных креативных классов в России на самом деле почти не пересекаются. Ульяна Подкорытова знакомит меня с мэтрами совриска (которых я знаю по репутации и работам) и объясняет им: «Вот Женя, очень хорошая писательница». А я привожу Ульяну на литературное мероприятие, и ей там говорят: «О, мы вас знаем, вы обложки для Некрасовой рисуете». А это Ульяна Подкорытова, великая художница. И если уж из разных индустрий мы так плохо друг друга знаем, то что уж говорить о какой-то мифологической широкой аудитории и влиянии наших работ на неe...

Я нашла много страха, наверное.

Ну а если говорить о твоих собственных проектах. Как дела у Школы литературных практик, например — за пять лет вашего существования к вам больше стало людей приходить?

Школа литературных практик, как и любые другие проекты, много пережила за последние годы. У нас сократился пул кураторок. Кто-то уехал, кто-то выбрал свою индивидуальную траекторию развития. Мы выгорели уже по несколько раз, всем сложно. Наша аудитория беднеет, как и мы, у нас и у комьюнити остается все меньше сил. Но мы стараемся. Собираемся набирать следующий годовой курс, сейчас набираем студентов на короткую программу по современному роману.

Какого эффекта ты ждешь от выхода «Улицы Холодова»?

Я просто еще раз хочу сказать, что это очень важная и неожиданная для меня книга. Для меня это новая территория — не только автофикшн, но и былина, в формате которой рассказана история Холодова. Там есть даже поэма, которую я сделала из заголовков его текстов, потому что в них есть определенная динамика его жизненного путешествия. И новый совсем для меня формат графического романа.

Я не мастерка автофикшна, как Оксана Васякина, или Егана Джаббарова, или Марина Кочан, но у меня нет такой амбиции. Я понимаю, что, например, новый сборник «Адвокатка Бабы-Яги» — это классные рассказы. Это известная мне, понятная территория. Даже «Калечина-Малечина» технически получилась складнее. А здесь я не знаю, что получилось. Я вижу, где что-то проваливается, где я не знала, что делать. Но иногда классные места в тексте получились именно от моего незнания, поиска.

Я с юности понимала, что должна что-то сделать с историей Холодова, это какой-то мой долг. И вот я наконец это сделала. Мне показалось, что именно сейчас, во времена катастрофы, эта книга может оказаться важной.

А еще «Улица Холодова» — это совместный проект с разными людьми. У меня был серьезный кризис в середине работы, я хотела все бросить. Юля Петропавловская очень помогла, предложила смешать части в параллельную историю. И то, как Вера нарисовала иллюстрации, и как «Поляндрия» делала книжку, а Ася Шевченко редактировала — это какая-то большая совместная работа, целый завод, который был построен, чтобы сделать одну тонкую книжку.