«Часто люди путают терапию с письмом»

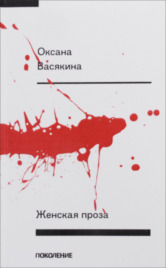

У Оксаны Васякиной, лауреатки премии «НОС» и одной из самых интересных современных писательниц, выходит новый роман — «Роза», заключительная часть автофикшен-трилогии, посвященной семье. Специально для The Blueprint Татьяна Столяр, учившаяся у Васякиной на курсе «Современные литературные практики», поговорила с ней о том, станет ли автофикшен идеальным жанром для описания мира после 24 февраля, о будущих книгах и влиянии Эминема на ее творчество. А еще о пне как об идеальном рабочем месте.

Мы с вами познакомились на курсе «Современные литературные практики» при Шанинке, затем вы у меня вели блок автобиографического рассказа во WLAG.

Как преподавание настолько плотно вошло в вашу жизнь и что оно для вас значит?

Знаете, есть такая пословица: «хочешь понять сам — объясни кому-то другому». Уча других, я постоянно учусь сама. Мне вообще кажется, что от преподавания я больше получаю, чем студенты. Я живу достаточно замкнутой жизнью — выхожу из дома крайне редко. А общение со студентами дает много интересного. Мне кажется, что писательству очень полезно преподавание — иначе костенеешь. Плюс это, конечно, мой доход, на писательстве невозможно заработать на жизнь. Чтобы жить на писательство, нужно каждый месяц выпускать по книге.

С какими запросами приходят к вам на курсы? И я правильно понимаю — в основном писательницы приходят?

Да, в основном писательницы. Приходят с тем, что непонятно, как писать о своем опыте, потому что в литературе куча стереотипов и есть определенные иерархии, которые подразумевают, что, например, ты должна писать не о себе, а о каком-то плотнике Семене. И только при этом условии это может называться литературой. Или что если пишешь о себе, то обязательно о чем-то таком незначительном, частном, что других не касается. Это первая категория запросов. Еще приходят люди, которые как-то этот барьер письма о себе преодолели, и перед ними стоит вопрос, а как, собственно, писать, каким языком? Потому что очевидно, что автофикшен требует других текстовых выражений, нежели роман, где есть система персонажей, четкий сюжет.

Вы когда читаете ученические тексты, есть момент сравнения со своими? Ну, например, вау, это круче моих?

Я читаю с позиции преподавательницы, и идентичность писательская уходит на задний план, задача — сделать так, чтобы текст стал лучше. Вот когда книга выходит, то другое дело, уже отмечаешь «вот это круто!» или «а здесь не дожала». Люди ко мне приходят, зная, что у меня есть экспертиза, скорее всего, они читали мои книги... Так что расклад «преподавательница—студентка» изначально снимает конкуренцию как таковую.

А как поняли, что вы хороший преподаватель?

Если честно, я каждый раз думаю — какой я ужасный преподаватель. Думаю: «Боже, вот это не сказала, вот это не сказала, на вот это внимание не обратила». Еще бывает, что я проведу пару и потом еще весь вечер прокручиваю в голове то, что мы обсуждали. И если я еще что-то вспоминаю — обязательно дописываю в учебный чат. Наверное, сам факт того, что ко мне люди приходят учиться, может значить, что я хорошая преподавательница. Думаю, к плохому преподавателю не пойдут. Мне кажется, что хороший преподаватель — это тот, кто дает свободу, у меня был отличный в этом смысле пример. Это я про своего мастера из Литературного института Евгения Юрьевича Сидорова, он бывший министр культуры, ему 85 лет, он до сих пор преподает. Он вообще никогда не гасил студентов. Всегда очень много давал свободы. Если пишешь прозу, а потом вдруг решаешь заниматься критикой, то он говорил: «Ок, давай». Или если приносишь на семинар что-то глупое, он честно говорил, что это глупое, но при этом без зла и желчи, мог подшутить. И мне кажется, преподавая, я ориентируюсь на него, стараюсь придерживаться ценностей, которые он передал.

Как изменились студенты за последний год?

Стало больше людей, живущих не в России. Ну это с эмиграцией связано. Причем с некоторыми ты начинаешь работать, когда они живут в Берлине, через два месяца продолжаешь — а они уже в Гоа, а через три месяца польский ВНЖ получают. Конечно, есть те, кто в России, тут интересно, что больше учеников не из Москвы.

С какими темами приходят?

Большой запрос на работу с темой идентичности, потерянности — всех нас в 2022 году перетрясло, вот и пытаются люди это осознать как-то. Ответить на вопросы: кто я, как я вообще, откуда и что мне писать, как мне писать? Все больше людей начинают задумываться о том, как прошлое влияет на настоящее. Правда, я не знаю, что именно сработало — 2022 год или тренд.

Тренд на автофикшн? А когда он вообще в России появился?

Думаю, первый громкий текст — Анна Старобинец «Посмотри на него». Это автодокументальная проза про вынужденный аборт и про то, как авторка боролась с системой из-за того, что ей нужно было сделать аборт на позднем сроке по медицинским показаниям. Чуть позже были опубликованы «Рассказы» Натальи Мещаниновой. И одновременно с ними вышла «Памяти памяти» Марии Степановой. Думаю, в 2016 году все заговорили про новый этап развития женской автобиографической прозы...

А разве не каждый год об этом говорят?

Вообще да, каждый год почти. Но, возможно, это я живу в таком литературном пузыре. Если говорить еще о том, почему стало много появляться автофикшен-текстов: я связываю это с тем, что выросло поколение людей, рожденных в 1990-х. Потому что я-высказывание довольно сложно формулируется, когда ты сформировалась в советскую эпоху, яканье считается неприличным у коллег старшего поколения. А тут интернет еще помог пишущим обрести привычку высказываться о себе и своем опыте. Все за всеми следят в соцсетях, это стало нормой.

Можете про литературный пузырь прояснить, что имеете в виду?

Я думаю, что я просто живу в пузыре и вокруг меня все пишут о себе. Все занимаются автофикшеном. Я почти каждый вечер выхожу в зум и начинаю говорить, что такое автобиографическое письмо, разбираю тексты, читаю только их. Поэтому объективно мне сложно судить о пространстве, за пределами которого я нахожусь. А там, за пределами пузыря, насколько я могу судить, например, по отзывам на книги, люди не совсем понимают, что такое автофикшен. Они думают, что девчонки просто вывалили свой дневник и стараются сделать карьеру.

Там, за пределами пузыря, насколько я могу судить, например, по отзывам на книги, люди не совсем понимают, что такое автофикшен. Они думают, что девчонки просто вывалили свой дневник и стараются сделать карьеру

Что именно пишут в отзывах?

Самый округленный отзыв примерно такой: «Я бы, конечно, не назвала это романом, это просто дневник потерявшейся, заблудившейся в смятении женщины, девушки, которая переживает утрату». Или «не назвала бы это романом, потому что только две героини». «Не назвала бы это романом, потому что там много разных жанров внутри текста». Я сейчас про свою книгу «Рана» говорю. Читатель может доказать, что Оксана Васякина существует, и может посмотреть, как она выглядит. Если авторка и героиня совпадают в тексте — многие думают, что это не роман. Под романом подразумевают, как я понимаю, у читателя, даже не могу сказать массового... потому что все-таки у «Раны» тираж 11 000 экземпляров. Это большой тираж для нишевой литературы, но все равно не такой большой, как у Гузель Яхиной или Дарьи Донцовой.

Так вот, под романом подразумевается нечто другое. Нужны персонажи, четко выверенная сюжетная линия, арка героя, некоторая стерильность. А такие тексты, которыми занимаюсь я, не воспринимаются как литературные.

А насколько давно автофикшен с нами? Давайте минутку просвещения устроим.

Есть такой стереотип, что автофикшен — это нечто новое, нечто модное, чего никогда не было. Ну смотрите, в XIX веке дневники, мемуары, записки воспринимались как периферия литературы. А уже в первой трети XX века формалисты думали, как бы включить эти жанры в центр литературного процесса, поднять их статус. Например, Лидия Гинзбург всю жизнь работала над огромным романом в записках, скрупулузно портретировала своих современников и себя. О XX веке мы больше всего знаем из мемуаров, дневников и автобиографических текстов. Потому что легальная литература не давала такого простора для рефлексии, какую, например, могла себе позволить в своих записках Гинзбург, которая при этом смотрит на все аналитическим взглядом. В этом прикол автобиографической литературы — в том, что ты как бы пишешь о себе, но на самом деле пишешь не о себе, а об эпохе, и пишешь о явлениях, которые тебя беспокоят. Ты пишешь о себе как о другом.

Но многие читатели при этом воспринимают автофикшен-тексты как биографию пишущего и приравнивают героя к автору. Взять ту же «Это я — Эдичка» Эдуарда Лимонова, многие говорят: «во он вытворял».

Тут важно понимать, почему это литература, а не дневник для личного пользования. Проза всегда находится в диалоге с литературной традицией. В «Это я — Эдичка» куча отсылок к мировой литературе, но самая главная — это Елена, в которую влюблен главный герой. Это, конечно, Елена Троянская, из-за которой началась Троянская война. Ко всему, мне кажется, текст Лимонова — вполне вписывается в традицию плутовского романа. Поэтому текст Лимонова приобретает такой объем. Находясь в диалоге с традицией европейской литературы, он ее обновляет. В этом, как я понимаю, и есть прагматика автофикшена, или автобиографического письма.

Это по наитию так получается, что диалог литературный, или это автор осознанно вкручивает?

Я думаю, что это неосознанно происходит, потому что если мы будем все делать осознанно, то это будет неинтересно читать. Мы же находимся на территории творчества, а творчество имеет интуитивный характер. Но вот этот диалог с литературной традицией или с литературным мейнстримом — он в принципе свойственен автобиографическому тексту. Если говорить обо мне, то первые два романа «Рана» и «Степь» — это истории путешествий. По сути, это очень старый жанр, его актуализировали сентименталисты. И «Степь» я задумывала как оммаж Чехову и его одноименной повести. Я беру себе эту нарративную рамку, потому что она удобная и потому что она совпадает с моим жизненным опытом. Но когда я начинала писать «Рану», я не думала «так, я сейчас сажусь и пишу роуд-стори». Я действительно пережила этот опыт: у меня умерла мама, и мне нужно было перевезти урну с ее прахом из Волжского в Усть-Илимск. И когда ты перевозишь урну из Волжского в Усть-Илимск, какой еще тебе подойдет формат, если не роман-путешествие?

Вы часто говорите, что в России у нас мало писателей, особенно писательниц. Как так вышло? Вот вы из Литературного института, целый поток учился — и где они?

Я думаю, что очень многие попадают в высшее учебное заведение, потому что родители сказали. И по мере учебы такие студенты отсеиваются. У меня была однокурсница, которая на третьем курсе сказала: окей, я доучусь, но вообще мне нравится тренировать детей в бассейне, учить их плавать. И она после занятий брала шапочку с купальником и ехала в бассейн. Кто-то, поняв, что им неинтересно, уходили в другие вузы — на философский или сценарный факультеты. Это с одной стороны. А с другой стороны, литература — самоубийственная среда, потому что в литературе нет денег и нужно все время крутиться. Многие делают шаг в сторону более... как сказать... более оплачиваемой работы. Кто-то в медиа идет работать, кто-то идет еще куда-то. При этом образование Лита позволяет работать в журналистике, редактором, в издательстве, преподавать литературу. Вот нас было 90 человек на первом курсе. А выпустилось около 50, и кто-то ушел в науку, например, кто-то ушел заниматься сравнительным литературоведением, кто-то уехал за границу. Я сразу поняла, что писательство — это мое. И до последнего жала, работала везде, где могла. Сначала ночной официанткой в караоке в Царицыно, позировала художникам, работала няней, работала дог-ситтером, потом в книжном магазине, потом в галерее, пока не начала зарабатывать собственными знаниями.

Как в современной литературе обстоят дела с конкуренцией?

Поле слишком маленькое, и возможностей не так много, поэтому, как я вижу, конкуренция высокая. Когда публикуют список талантливых писательниц, я такая: почему меня там нет? Или публикуют список молодых писательниц, я не понимаю, я молодая или уже не очень?

Обычно в молодых до 35 лет ходят…

Ну, значит, еще да, мне 33. И вот ты иногда думаешь, почему в каждой публикации о современной русскоязычной литературе меня нет. А потом себя успокаиваю, ну почему я там должна быть. Ну не мной же одной закрыть все. Тут же еще вопрос видимости. Медиа создают видимость и ощущение, что о тебе помнят. Но теперь у меня есть свой канал, и я думаю, что я сама себе обеспечиваю видимость. Мой канал как маленькое медиа. Это моя зона влияния (смеется).

Сколько за последнее время вы прочли рукописей? Учитывая, что вы с недавних пор курируете автофикшен-книги на русском в издательстве No Kidding Press?

Я курирую не всю русскоязычную серию. У меня только кураторская подписка. Это три-четыре книги. Но вообще читаю до фига. Надо понимать, что я часто открываю файл, дочитываю до третьего абзаца и закрываю. Почему? Ну потому что, например, мне предлагают фэнтези-роман или какой-нибудь роман про обезумевшего мужчину, который строит свои миры. То есть это такой лютый фикшен, который меня не интересует. Я ищу автофикшен. Сейчас я занимаюсь редактированием книги Еганы Джаббаровой, которая выйдет в издательстве No Kidding Press. Она называется «Руки женщин моей семьи были созданы не для письма». Это рукопись, которую я прочитала от начала до конца. Или, например, у меня сейчас лежит рукопись Алисы Осипян, «Птица», которая там же выйдет — я ее читала, когда она была готова на 70%. В общем, я читаю много текстов, которые пишутся сейчас. Кто-то постоянно читает новости, я постоянно читаю работы студенток и рукописи. Это моя лента новостей.

Вот столько рукописей, но автофикшен-книг на русском до книжных прилавков доходит не то чтоб очень много. Почему?

Одна из главных причин — не все люди, которые хорошо пишут, готовы дописать текст. Закончить текст — это большая работа, как на уровне продумывания, так и на уровне повседневного письма. Многие забивают и занимаются тем, что приносит им больше денег или больше удовольствия. Часто люди путают терапию с литературой. Иногда с болью лучше сходить к психотерапевту, это принесет больше плодов. Еще есть люди, которые умеют писать, но не ставят тексты на первое место. И носят десятилетиями идею рассказа про яблоко.

Часто люди путают терапию с литературой. Иногда с болью лучше сходить к психотерапевту, это принесет больше плодов. Еще есть люди, которые умеют писать, но не ставят тексты на первое место. И носят десятилетиями идею рассказа про яблоко

А те, кто все же напишут, еще должны выдержать целые этапы производственные, пока книга дойдет до читателя…

Чтобы стать писательницей или писателем, надо быть человеком упорным, одержимым письмом. Важно также иметь талант, литературный слух, и, конечно, важно уметь социализироваться. Когда ты пишешь внутри себя — это одно, а когда ты вступаешь в контакт с другими — заканчивается письмо. Начинается работа с издательством, редактором, это требует большого временного и эмоционального вложения. При этом писательница сама себе менеджер, сама себе кураторка и сама себе жилетка, в которую еще нужно поплакаться, когда тебя не прочитали. И я понимаю, что не многие хотят этим заниматься.

Если возвращаться к автофикшену, то вот еще есть ощущение, что в кризисные времена он актуальнее всего для читателя работает, так ли это?

На мой взгляд, в кризисные времена лучше всего работает поэзия, а не автофикшен. Во-первых, поэтический текст быстрее пишется, во-вторых, быстрее распространяется, и в третьих, он в себя впитывает больше. Недавно я читала статью Ильи Кукулина о советской военной поэзии. И вот когда он пишет про литературу 40–50-х — он пишет про поэзию. А когда он уходит от 50-х к 60-м и 70-м — он уже пишет о прозе. Потому что появляется время, ресурс, чтоб осмыслить произошедшее.

А то, что сегодня переживаем, когда отразится в литературе, в автофикшене?

Мне кажется, только лет через десять-двадцать. Когда это уже будет позади. Автофикшен в моменте не может справиться с происходящим, только поэзия может. Но я вижу, что в 2022 году был запрос на чтение автофикшена в первую очередь потому, что было необходимо найти голос и найти текст, который работает с травматическим событием. Я в марте 2022 года просто села и перечитала тексты Лидии Гинзбург и дневник Ольги Берггольц. Потому что мне было необходимо найти подтверждение того, что то, что я сейчас переживаю, — это не эксклюзивный опыт. Важно было понять: что-то подобное уже было. Я видела, что очень много коллег писали: «Вот, читаю „Крутой маршрут“ Евгении Гинзбург, отзывается». Мне кажется, что по большей степени сейчас не пишутся, а читаются тексты.

Вы в начале нашего разговора сказали, что ученики приходят за тем, чтобы сломать барьер письма о себе. А у вас в начале пути такое препятствие было?

У меня был конфликт: я не понимала, почему не могу писать о себе. Когда пришла в Литературный институт, у меня в голове не укладывалось, почему люди пишут о другом. Меня прям бесило, что писать о себе — неприлично. Мне хотелось чтобы мой опыт стал видимым. Я сейчас не говорю, что мой опыт — эксклюзивный. Мой опыт не эксклюзивный, но он до этого не был подсвечен в литературе. И мне было непонятно, почему все читают про Татьяну Ларину, а про мою маму, Анжелу Музафарову, никто не читает. Я чувствовала такое жуткое возмущение, причем еще со школы.

То есть зажима у вас не было, только запал?

Возможно, это структура моей личности, с одной стороны. С другой стороны, я все подростковые годы слушала Эминема, и у него есть песня: «Прости меня, мама, я вытряхнул шкаф». Эминем был моим ориентиром, и он все выносил на сцену. Поссорился с Кимберли — прочитал рэп. Скучал по дочке — пришел и рассказал про то, как он скучает. Или с мамой они ссорятся, и он поет I’m sorry mama. Мне такой подход был понятен и близок. Плюс если сравнивать Россию 90-х и США 80-х (даже конца 70-х). Вот Эминем жил в трейлере с матерью в Детройте, а я жила в Усть-Илимске Иркутской области тоже с каким-то отчимом, вечная неустроенность, вечная пьянка, непонятно, что делать. Денег нет, работы нет. Я видела в нем родственную душу. И мне было понятно, почему я могу написать книгу про свою маму.

А теперь вы написали «Розу» — книгу про свою тетю. Вы сразу задумывали «Рану», «Степь» и новую книгу как трилогию?

Дело в том, что до того, я как начала писать прозу, я писала стихи. И в стихах всегда развивала три направления: отношения с теткой, отношения с матерью и отцом. Они три ключевые фигуры, размышляя о них, я много думаю о том, что с нами всеми не так. Или что, наоборот, так. Когда я уже начала писать прозу... Я написала сначала про маму, поняла, что про маму написала — про папу напиши. А про папу написала — про тетку напиши. И здесь еще важно, что эти три книги можно читать по отдельности. Чем эта трилогия хороша — ты можешь прочитать «Степь» и не читать «Рану» и «Розу». Я мыслю так. «Рана» — это поэма. «Степь» — это песня. «Роза» — это элегия. Все три текста сделаны по-разному. Все три текста объединены одной героиней, Оксаной Васякиной, которая ездит туда — ездит сюда. При этом язык и структура этих трех книг разные. И если «Рана» — она о раке, об отношениях с матерью и о горевании. «Степь» — она о мужчинах, родившихся в 70-х и погибших от разных инфекций русской маскулинной культуры (в случае моего отца — ВИЧ). А в «Розе» я пишу о женщине, которую все считали изгоем.

Расскажите поподробнее про женщину-изгоя…

Моя тетка была такой женщиной, от нее никто ничего хорошего не ждал. Вот есть такой козел отпущения в семье, все такие хорошие, возят картошку бабушке, а Светка лежит на диване и ничего не делает. И когда она заболела туберкулезом — все решили, что это последствие ее образа жизни и логическое его продолжение. Она просто обязана была умереть от страшной болезни. И вот она заболела и умерла, потому что сама в этом виновата. Мне хотелось написать о ней и поразмышлять о том, как окружение влияет на судьбу человека. И разобраться, кто на самом деле виноват в ее смерти, она? Или все?

Около года назад мне подтвердили пограничное расстройство личности, я на протяжении последних пяти лет с этим диагнозом пыталась смириться и договориться. В прошлом году наконец пришло понимание, что никуда мне от него не деться... И помимо прочего я пришла к выводу, что у моей тетки Светланы, скорее всего, тоже было пограничное расстройство личности. Она вела себя как типичная пограничница. Сбегала из дома, пила алкоголь, делала непотребные с точки зрения семьи вещи. Никто не понимал, как ее обуздать. Она была абсолютно не сдерживаемой силой, тьмой, с которой невозможно было бороться, и с ней невозможно было договориться. В 39 лет она умерла от туберкулеза, отказавшись от лечения. То есть для нее это был такой последовательный уход. Пока я писала, эта книга стала, с одной стороны, о Светлане, а с другой — о том, как молодая женщина (моя автогероиня) пытается справиться и смириться со своим расстройством личности.

Вы эту книгу в прошлом году писали?

Да, я начала ее писать, как сейчас помню, 3 января, когда в Казахстане начались протесты. А потом в марте к ней вернулась, и до конца августа дописывала. Мне кажется, что это самая страшная книга из моей трилогии. Я пришла к выводу, что моя автогероиня ищет освобождения. Причем освобождения она ищет от жизни и от самой себя. И как я вижу, тетка героини постоянно бежит, от семьи, от самой себя и в конце концов умирает.. Потому что смерть — единственное место, где ее ничего не сдерживает. Мне важно показать, что в ее смерти не нужно было искать виноватых. Мы привыкли отбирать субъектность у тех, кто страдает. Не важно, от чего они страдают. Мы вешаем на них ярлыки. Если у человека ВИЧ — то он очень плохой человек, он бывший нарк, зек, фу-фу-фу. А мне хотелось сказать, что она не виновата и никто не виноват, что она сама сделала этот выбор. Мне хотелось показать, что неудобная женщина в обществе, изгой, козел отпущения — на самом деле это, возможно, фигура, которая ищет и желает свободы. И, возможно, ее воля к свободе намного сильнее, радикальнее, чем тех, кто эту свободу манифестирует.

Вы думали о том, что вам легче писать автофикшен, потому что люди, про которых идет речь, уже умерли?

Конечно. Я думаю, что у меня большая привилегия, повезло в этом смысле. В случае с книгой о тетке — я брала согласие у ее дочери. Я написала сообщение, что я хочу писать книгу о ее матери. Она знает, что я писательница. Она читает мои книги. Я попросила у нее разрешения. Она мне его дала. Я когда дописала книгу — показала рукопись. Она сказала: «Это твое видение».

Как ваша писательская рутина в прошлом году отличалась от обычной?

Если честно, я в письме нашла убежище. Как только чуть-чуть потеплело, в марте, стала брать ноутбук и уходить в лес. Садилась на пень и писала по несколько часов в день. А потом работала: преподавала, еще что-то. Преподаю в основном по вечерам, а с утра я завтракала и уходила в лес. Это меня сохранило.

Я в письме нашла убежище. Как только чуть-чуть потеплело, в марте, стала брать ноутбук и уходить в лес. Садилась на пень и писала

А как факт того, что вам подтвердили психическое расстройство, повлиял на вас как на писательницу?

Мне стало спокойнее... сильно. Я вдруг ощутила такую свободу. Мне просто казалось, что все, что со мной происходит, — это что-то не то. Вот сейчас обязательно настанет момент, когда будет то. Но я смирилась с тем, что все, что со мной происходит, — это часть меня, моей ментальной конституции, и она никуда не денется. И я поняла, что это тоже можно описать, вот. Я очень боялась этой части... своей ментальной реальности. А тут я поняла, что можно найти язык, чтобы описать состояние человека, который находится в фазе декомпенсации. Когда ты лежишь просто на диване и не можешь встать. Мучаешься от соматических болей. И ничего не помогает, заснуть не можешь и делать ничего не можешь.

Когда у вас депрессия — вы не в состоянии писать или читать?

Я пишу про это в «Розе», когда депрессия — у меня падает зрение. Я не вижу текст, и это самое ужасное. Текст для меня — способ взаимодействия с миром, еще и помогающий мне выживать. Это то, через что я себя определяю. А когда депрессия и ты даже не видишь то, что ты пишешь, и не можешь сконцентрироваться на тексте... Я много раз это переживала, а в ноябре 2021 года начался самый страшный эпизод. Когда я совсем не видела ничего.

О чем вы мечтаете еще написать книги?

У меня есть несколько идей, но я пока не очень понимаю, в какую сторону двигаться. Давно очень хочу написать книгу про Елену Гуро — поэтессу, художницу, писательницу. Но, если честно, не могу заставить себя сидеть в архиве. Еще я думаю написать книгу стихов про свою собаку.