Миру

мир

В Пушкинском музее открылась выставка «Всеобщий язык», названная по неосуществленной работе Франсиско Гойи — о торжестве разума над невежеством и вечной попытке людей найти тот самый всеобщий язык. В год, когда человеческие и культурные связи за пределами и внутри страны рвутся с нечеловеческой скоростью, а над профессиональными сообществами нависла государственная цензура, подобная выставка — это попытка напомнить о том, как искусство, успешно и не очень, брало на себя дипломатические функции. Центральный образ «Всеобщего языка», вокруг которого выстроена вся экспозиция, — предсказуемо Вавилонская башня. Но, возможно, как раз такие прямолинейные решения сейчас необходимы. Мария Бессмертная рассказывает о нескольких ключевых экспонатах выставки — фотографии Николая Гумилева, эскизы Дворца Советов и автограф тютчевского «Умом Россию не понять».

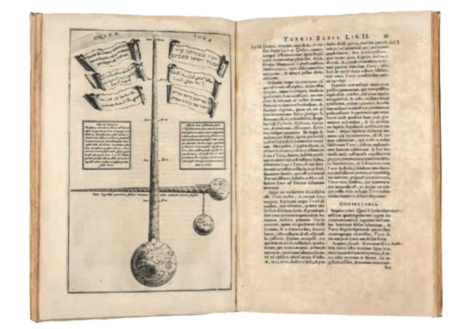

АФАНАСИЙ КИРХЕР.

«ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ»,1679

Один из центральных экспонатов выставки — издание трактата великого немецкого ученого-энциклопедиста Кирхера, в котором он попытался объяснить события книги Бытия начиная с ковчега Ноя — с научной точки зрения. В том числе — возможность построения той самой Вавилонской башни до Луны (расчеты, отдельное внимание уделялось количеству предполагаемых рабочих, показывали — невозможно). Кирхер, родившийся в 1602 году в семье преподавателя богословия, а похороненный рядом с основателем ордена иезуитов святым Игнатием де Лойолой, вообще фигура очень интересная, а в современном контексте — и подавно (им, например, вдохновлялись Дюшан, Де Кирико и Кокто).

Великолепный и по-настоящему оригинальный ученый (в сферу его интересов также входили музыка, биология и, разумеется, астрономия), оккультист, эксцентрик и одновременно составитель первой грамматики коптского языка и изобретатель одного из первых микроскопов — очень долгое время Кирхер считался символом «науки прошлого». В PR-войне он проиграл Исааку Ньютону — не в последнюю очередь из-за того, что Ньютон был представителем «прогрессивного протестантского общества», а Кирхер — die hard иезуитом. История, впрочем, неблагодарных потомков поправила. В 2004 году Пола Финдлен, директор Центра истории, философии, науки и технологий в Стэнфордском университете, выпустила сборник статей о Кирхере под говорящим названием «Последний человек, который знал все».

Питер Пауэл Рубенс, школа, «Аллегория царствования Якова I», 1629

Рубенс, лидер фламандской школы, «король живописцев» и «живописец королей» — один из главных героев «Всеобщего языка»: как представитель того славного времени, когда художник мог быть еще и дипломатом, а искусство было одним из инструментов достижения мира в Европе. Рубенс в 1630 году получил рыцарский титул от короля Карла I за помощь в установлении мира между Испанией и Англией. В том числе и за «Аллегорию царствования Якова I», которая недвусмысленно трактовалась как призыв к перемирию между конфликтующими странами: за пять лет до рыцарского титула Рубенса английский флот атаковал Испанию.

Дело было так. Посланник короля Испании Филиппа IV Рубенс по приглашению Карла I в 1629 году прибыл в Лондон и тут же приступил к работе над картиной в честь отца английского правителя — Якова I, основателя династии Стюартов, чьим главным политическим свершением было объединение под одной короной Англии и Шотландии. Живописный плафон Рубенса предназначался для Банкетинг-хауса, где устраивались приемы иностранных послов. Такие поручения Рубенс исполнял начиная с 1620-х годов — первой потенциал миротворца в художнике разглядела правительница Испанских Нидерландов инфанта Изабелла Клара Евгения. С тех пор самый знаменитый художник Европы, в совершенстве владеющий несколькими языками, путешествовал от двора к двору и мирил вздорных монархов.

ФЕДОР ТЮТЧЕВ, АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ «УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ», 1866

«Умом Россию не понять, \\ Аршином общим не измерить: \\ У ней особенная стать — \\ В Россию можно только верить» — эти умеренно патриотические и консервативные четыре строчки чиновника, дипломата (что для выставки в Пушкинском момент принципиальный) и поэта Тютчева с момента публикации в 1868 году на щит традиционно поднимали славянофилы и сочувствующие. Никакой экзальтированности, впрочем, у Тютчева нет, только взвешенные слова опытного переговорщика — он, знакомый Гейне, работавший в иностранной миссии, то есть, если говорить современным языком, был государственным пропагандистом за границей и свою страну как раз отлично знал и понимал.

С легкой руки философа-экзистенциалиста Николая Бердяева, который этим стихотворением объяснял о России примерно все — начиная с вечно аффектированных героев Достоевского и заканчивая свойственным родине «низкопоклонством перед Западом» (более поздняя формулировка), последние строчки в общественном сознании первую часть традиционно перевешивали. В 2022 году, впрочем, она таки взяла верх: умом Россию действительно понять сложно, тем полезнее будет в который раз задуматься о том, что вечное стремление к «особому положению» страны на символической карте Европы — возможно, не стоит свеч.

Николай Гумилев, фотографии из экспедиции в Абиссинию, 1913

Подобная выставка просто не могла обойтись без одного из главных отечественных космополитов — отца акмеизма и второго мужа Анны Ахматовой Николая Гумилева. Великий поэт Серебряного века, смертью которого эту эпоху принято заканчивать, и не менее великий путешественник и авантюрист, «русский Артюр Рембо и Редьярд Киплинг», товарищ Йетса и Честертона, который в начале ХХ века объездил полмира, был еще и отличным репортажным фотографом.

В Пушкинском показывают серию его фотографий 1913 года — сделанную во время второй экспедиции поэта в Абиссинию, вернувшись из которой он, с остановкой в Петрограде, поехал на фронт Первой мировой. Стиль Гумилева-фотографа от Гумилева-поэта отличается радикально: перед нами путевые репортажи в духе какого-нибудь World Photo, далекие от колониального огня африканских циклов поэта. Есть даже шанс сравнить: показывают в том числе фотографию героя стихотворения «Галла». «Жирный негр на персидских коврах и в перстнях и браслетах» — вождь эфиопского племени Аба Муда от своего литературного портрета далек максимально.

Борис Иофан и мастерская. «Дворец советов (Свердловский вариант)», 1942

Планы одной из самых амбициозных (и, разумеется, неосуществленных) строек Советского Союза — гигантского Дворца Советов со стометровым Лениным на крыше, который должен был стоять на месте храма Христа Спасителя: взорван он был как раз из-за стройки Дома Советов. Идея грандиозного проекта пришла в 1922 году революционеру Сергею «Сержу» Кирову — он предложил построить здание в центре Москвы, которое будет «эмблемой грядущего могущества, торжества коммунизма не только у нас, но и там, на Западе». Считалось, Большой театр, где проходил первый Всесоюзный съезд, скоро станет маловат.

Но жизнь внесла свои коррективы в этот план — Кирова расстреляли, начались массовые репрессии, потом Вторая Мировая, так что о стройке можно было забыть, и даже идеи интернационала со временем были признаны вредным заблуждением. Кураторы выставки в «Пушкинском» эскизы «Дворца», над которым архитектор Иофан, ученик Армандо Бразини и автор «Дома на набережной», кстати говоря работал вплоть до окончания войны, помещают работы в секцию «Миф о Вавилонской башне» — и в качестве иллюстрации «башнемании», которую переживала культура в начале ХХ века, и как напоминание о том, что утопические идеи о мировом господстве чаще всего приобретают вид недостроенных зиккуратов.

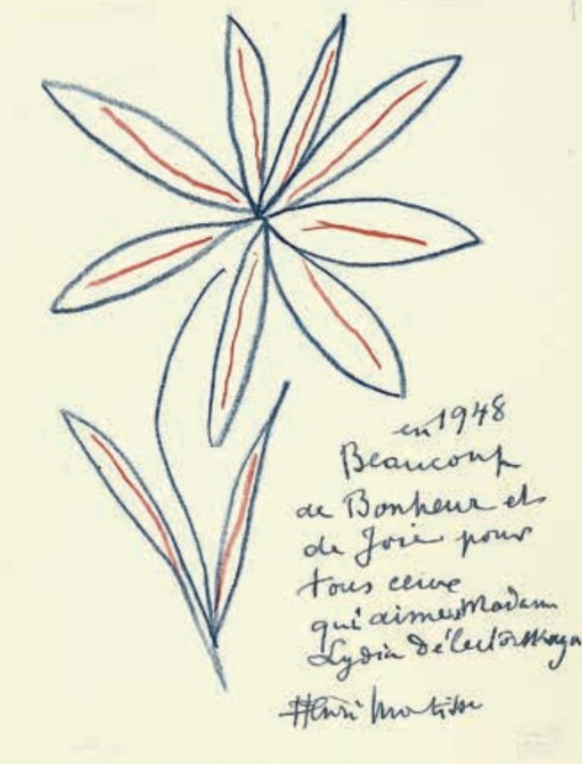

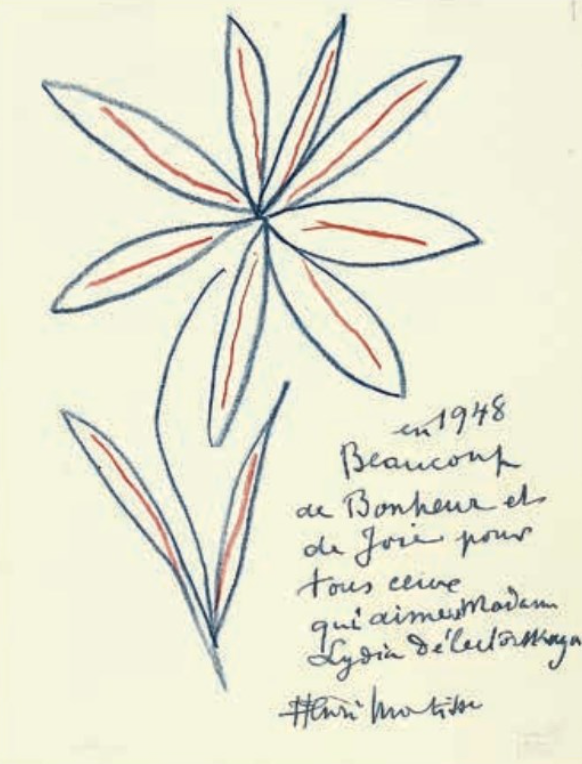

Анри Матисс. «Новогоднее поздравление

для Лидии Делекторской», 1948

В год, когда в стране, возможно, острее всего в новейшей истории встал вопрос «отцов и детей», Пушкинский разумно отдает целый зал выставки, посвященной налаживанию коммуникации, под «Благопожелания» — и действительно, от доброго слова еще никто не умирал. Здесь — в том числе личные записки и открытки великих. В листке бумаги с рисунком цветка в узнаваемом в любом месте планеты стиле с надписью «В 1948 году много счастья и радости всем, кто любит госпожу Лидию Делекторскую» — большая часть и мировой, и отечественной истории второй половины ХХ века.

Лидия Делекторская, бессменный ассистент и секретарь Матисса, его модель, красавица и «гордая русская», как ее называли в доме художника, оказалась в Париже после того, как на ее родине началась гражданская война. Родители Делекторской к этому времени умерли во время эпидемии тифа, ей тогда было тринадцать лет. Перебивалась в Париже она мелкими заработками — была натурщицей, танцовщицей, статисткой в кино (хотела учиться на врача в Сорбонне, но денег и времени не было), пока в 1932 году не устроилась секретарем к Анри Матиссу. И осталась с художником до конца его жизни. Прозвище «гордая русская» она получила следующим образом: в какой-то момент она заняла у своего начальника 500 франков (ее зарплату в карты проиграл любовник) и собиралась отдавать, участвуя в танцевальном марафоне. Матисс ее пытался остановить, но безрезультатно — деньги она отдала и за твердость характера заслужила вечное уважение всех членов его семьи. Последней работой художника стал портрет Лидии.