«Вселенная работает так — человек создает воображаемый мир и живет в нем как в безусловном»

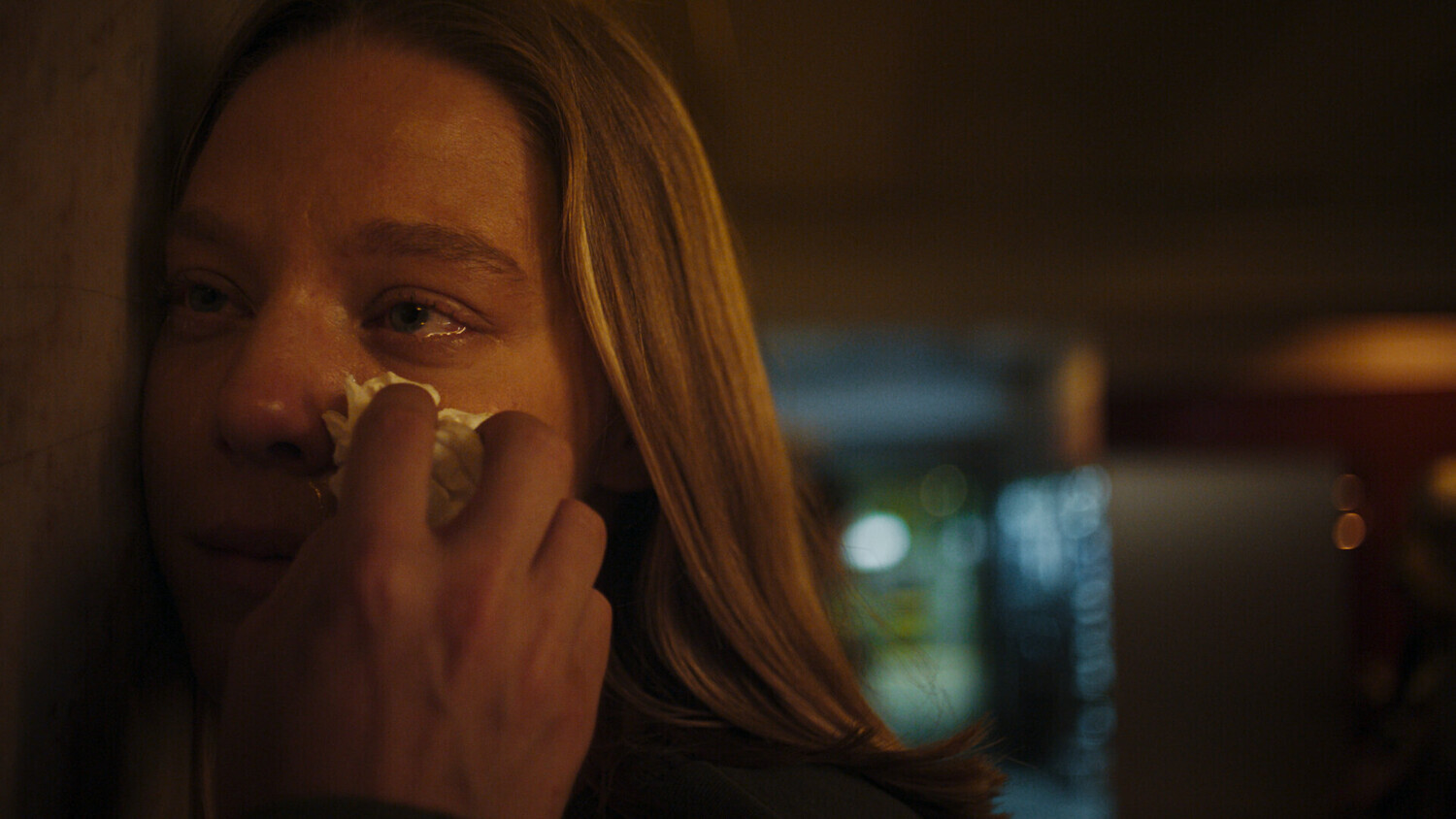

ФОТО:

МИША ГРЕБЕНЩИКОВ, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Владимир Мирзоев снял сериал «Преступление и наказание» — современную версию хрестоматийного романа с Иваном Янковским в роли Раскольникова. Накануне премьеры Олег Зинцов поговорил с режиссером о классике и фантастике, Достоевском и Булгакове, «Дюне» и «Мастере и Маргарите», а также о важности жанра, айсберге истории и квантовой магии иммерсивного театра.

Задам наивный вопрос. Почему вы решили сейчас ставить «Преступление и наказание», всем знакомый со школы текст? Ответ как будто на поверхности, но все-таки хочется его артикулировать.

Меня задевает и по-настоящему интересует тема игры человека со злом. Как оно в нем рождается, куда зовет. Особенно человека развитого, образованного, пишущего. Каким образом он оказывается на темной стороне Силы. Как это искажает его духовную связь с Автором вселенной. Если лаконично сформулировать наш подход к этому роману, сериал должен называться не «Преступление и наказание», а «Преступление, наказание, воскресение?» с вопросительным знаком. То есть может ли человек, который перешел на сторону тьмы и убил в себе душу, воскреснуть, не пересекая границы.

Какие для вас главные принципы переноса классических произведений в современность? Вы делали это в «Борисе Годунове», сейчас в «Преступлении и наказании». И очевидно, что это не механический процесс.

Я бы сформулировал несколько вещей. Прежде всего для меня важна тема. Я могу назвать это пафосно — дух автора, не буква. Самое главное — смысловое поле, которое я пытаюсь прирастить к нашей реальности без швов. Иногда приходится запятыми пожертвовать, какими-то элементами авторской эстетики. Например, работая с текстом Достоевского, мы не везде сохраняли архаизмы. Они сохранены только там, где работают. Я всегда интерпретирую авторский текст. Перевожу его. Язык кино или язык театра — это другой материал. Это не материал слова. Тут синергия изображения, музыки, драматического действия и, конечно, слова. Представьте, что вы бразилец, владеющий русским, сегодня вам попал в руки роман «Преступление и наказание», и вы его переводите. Вы можете, конечно, имитировать португальский XIX века, но в этом ли состоит ваша задача? Вы должны сделать перевод, который будет достаточно свежим, чтобы он доходил до сегодняшней публики, работал в новых обстоятельствах времени и места. В прошлом году перевод именно этого романа был сделан в Бразилии и вышел пятимиллионным тиражом. С другой стороны, я недавно заглядывал в любимые мною переводы Томаса Манна — я читал их двадцатилетним юнцом. И вот я увидел, что сейчас они меня не устраивают. В общем-то принято переводить классику на другие языки каждые 15–20 лет. Но есть и уникальные сюжеты. Например, Булгакова переводят чуть ли не каждый год в некоторых европейских странах. Я ощущаю свою работу режиссера и в кино, и в театре как работу переводчика-интерпретатора, который работает с другим языком.

Представьте, что вы бразилец, владеющий русским, сегодня вам попал в руки роман «Преступление и наказание», и вы его переводите.

«Преступление и наказание», 2024

Город в вашем сериале и не «Петербург Достоевского», и не тот Петербург, который мы знаем сегодня. У вас он какой-то вычищенный, абстрактный. Это ведь не случайно?

Специально, потому что мы не работаем в современном контексте. У нас нет актуальных исторических обстоятельств. Мы работаем на территории вечной России. Мы работаем с культурной матрицей.

А кто придумывал эту картинку?

Это всегда соавторство. Совместная работа режиссера с оператором, художником-постановщиком, художником по костюмам, художником по гриму. То есть это всегда синергия. И актеры для меня не марионетки, не пластилин. Для меня важен диалог.

Тогда вы, наверное, хорошо относитесь к импровизации на съемочной площадке и в театре.

Хорошо отношусь. А актеров всячески стимулирую импровизировать. Есть такая интересная закономерность, она в основном касается театра, но, пожалуй, кино тоже. Когда текст выучен, идут репетиции — а в театре репетиции долгие, текст звучит снова и снова, — начинает расти энтропия, из текста испаряется содержание, как будто остается одна оболочка. И благодаря импровизации можно подманить живую энергию. Это соединение выученного и невыученного, спонтанного и приготовленного создает очень правильный эффект. Его и камера любит, и зрители тоже. Другой вопрос, что не каждый актер одарен даром слова, поэтому импровизировать так, чтобы это было конгениально авторскому тексту, реально сложно. Некоторые актеры одарены такой способностью.

Максим Суханов у вас такой актер, жаль, что его нет в новом сериале.

У Максима прекрасное чувство слова — иногда это встречается. Это не обязательно актеры, умеющие писать тексты, — они обладают даром устного слова, и спонтанно рождаются прекрасные реплики, причем в стилистике автора.

Благодаря импровизации можно подманить живую энергию. Это соединение выученного и невыученного, спонтанного и приготовленного создает очень правильный эффект.

Есть ли для вас какие-то особенности в работе со стриминговыми платформами по сравнению с кинопроизводством?

Я бы сказал, что здесь вопрос разных аудиторий. Когда мы делаем полнометражный фильм, который выходит сначала на экранах кинотеатров, потом попадает на телеэкран, это одни правила игры. Зрители пойдут или не пойдут смотреть кино. А у платформы есть подписчики, своя лояльная аудитория. Они что-то любят из того, что есть на платформе, что-то презирают, это разные страты. И задача платформы привлечь разную аудиторию или новую аудиторию. Платформа питается подпиской. Я бы сказал, что здесь принципиальная разница в экономике, и это влияет на художественные решения. У продюсеров есть любимое определение — «это слишком артовое». Конечно, продюсеры стремятся к тому, чтобы искусство сверкало во всех проектах. Но есть необходимость охватить огромную аудиторию, многомиллионную, и это порой меняет дело.

Они, в первую очередь, хотят, чтобы была классная история, которая зацепит зрителя, а если это история знакомая, то нужно найти какой-то новый крючок.

Новая история, конечно, работает, если она классная. Но, как мы видим и по нашему кинематографу, и по американскому, например, где выпускают бесконечные сиквелы, это новое должно попадать в культурную матрицу. То есть успешный проект дает новое внутри знакомого. Так работает миф. Есть культурная мифология, которая в каждой локальной культуре уникальна. У нас она в большой степени связана с золотым веком литературы, с Серебряным веком тоже. Есть еще советская матрица, хотя к какому гнезду этой матрицы отнести, например, Булгакова, это вопрос. Имеет ли он отношение к матрице рубежа веков или к советской матрице? Для меня, скорее, первое.

А для меня, скорее, второе.

Ваше право. Но тем не менее восторг читателя, который впервые открыл Булгакова, — это радость узнавания матрицы XIX века в новых советских одежках. То же самое происходит с городом Римом — он постоянно «переодевается», слой накрывает слой. Мы видим вроде бы здание средневековое, а вот здесь оно уже барочное, а здесь слой модерна. Вот это переодевание старого, старых форм в новые одежды, мне кажется, всегда захватывает аудиторию. Мне нравится работать с классическим текстом и нравится его переодевать, по-новому интерпретировать. Я чувствую в этом алмазное основание культуры, и я могу кое-что добавить.

Раз уж речь зашла о Булгакове. Как вам новая экранизация «Мастера и Маргариты»?

Я поклонник этой картины. Там как раз случилось и включение современности, и даже взгляд в будущее — это ведь отчасти ретрофутуризм. По-моему, это прекрасная работа, талант авторов сияет в каждом кадре. Я полюбил этот фильм всем сердцем.

У продюсеров есть любимое определение — «это слишком артовое»

Успешный проект дает

новое внутри знакомого.

Так работает миф.

Хочется поговорить о независимом театре, где вы хоть и редко, но все еще работаете, в отличие от гостеатров. Каково, по-вашему, его влияние на публику, насколько он помогает сегодня сохранить культурную среду?

Я очень редко, очень мало занимаюсь театром. С 2015 года почти не работаю в государственных театрах. Были два крошечных спектакля в РАМТе, но это только благодаря Алексею Бородину (художественный руководитель Российского академического молодежного театра. — Прим. The Blueprint). Но если мы говорим о работе на независимых площадках, то сравнительно недавно я выпустил иммерсивный спектакль по «Преступлению и наказанию». Это совместный проект компании «Особняк Дашков-5» и «Плюс Студии» (продюсерский центр «Яндекса». — Прим. The Blueprint).

А есть в нем что-то общее с сериалом? Это была репетиция?

Нет, наоборот, это было после съемок сериала. Там есть тексты, которые звучат в сериале, но плюс в спектакле есть кое-что из «Бесов». Есть текст философа и поэта Владимира Соловьева — фрагмент из «Трех разговоров», притча об антихристе. Есть фрагменты «Записок из подполья» и «Дневника писателя». Это пересекающиеся миры, но не идентичные.

Вы работаете еще в «Пространстве «Внутри»», ставшем за последнее время одной из главных независимых площадок в Москве.

Сейчас там идет один мой спектакль — «Я убил царя». Это пьеса Олега Богаева, замечательного драматурга из Екатеринбурга. Она про расстрел, убийство семьи Романовых как бы с точки зрения обывателей. Это серия монологов. Поэтому ее было легко репетировать в момент пандемии. Мы репетировали по зуму. Я с каждым актером работал отдельно, тет-а-тет. Поскольку это были монологи, то это легко было устроить. Спектакль идет уже несколько лет. Для меня это важная работа — опять же тематически. В конечном итоге о том, как легко переворачивается айсберг нашей истории. У Юрия Лотмана есть такой образ, он говорит, что Россия похожа на айсберг, где надводная часть — вера, православие, традиция, бесконечное повторение пройденного, а подводная часть — это язычество, революционная энергия, желание все смести с игровой доски, все поменять. И вот этот айсберг медленно подтаивает снизу и вдруг переворачивается, потом опять подтаивает, потом опять переворачивается. И переворот этот происходит мгновенно. В этой пьесе, написанной на документальном материале, мы видим, как к царской семье и к самому царю, которые совсем недавно были сакральными фигурами, ужасающе быстро изменилось отношение — кухарки, электрика, сторожа и прочих обывателей. Мне кажется, это важная сегодня тема — важная для понимания нашей истории.

Как вы видите свою сегодняшнюю публику?

Социологи говорят, что наше общество очень атомизировано. Они правы. Очень много разных пузырей или ниш. И где-то эти ниши пересекаются, где-то они так далеки друг от друга, что возникает ощущение, будто это люди разных культур. Если говорить про кино, то там собирается множество таких пузырей. В каждом поколении есть ниша интеллектуалов. Одним сейчас под 80, другим 20. Эти люди вполне способны вести диалог друг с другом и с «артовым» фильмом, который ты им предлагаешь. Тут не жесткие границы, а проницаемые. Но и в поколении 20-летних есть непроницаемые границы, и в поколении 80-летних. Хорошо это или плохо, не берусь судить. Конечно, это проблема для тех, кто снимает кино. Каким общим знаменателем накрыть это рваное пространство? Я думаю, мы должны обратиться к культурной матрице. Потому что все эти поколения, ныне живущие, все равно стоят, сидят, лежат на этой матрице. И если мы ее касаемся, то мы получаем шанс поговорить с этими очень разными людьми о чем-то сущностном.

Россия похожа на айсберг, где надводная часть, допустим, вера, православие, бесконечное повторение пройденного, а подводная часть — это язычество, это революционная энергия.

А если мы отрываемся от своей матрицы, то как быть? У вас есть опыт работы в Канаде. Там вы с какой культурной матрицей работали?

С моей стороны это была попытка привить свою матрицу к другой аудитории. Словно я отрезал ветку от дерева, которое только вот в этой полосе растет, перебрался в другой климатический пояс и попробовал привить родную осинку к секвойе. Возможно ли это? Думаю, да — но только отчасти. В итоге я сделал для себя открытие, что перевезти эту веточку можно, даже можно посадить, и она будет цвести и расти. Но все-таки для того, чтобы работать в чужой культуре, нужно интуитивно чувствовать вот эту ее алмазную матрицу. Иначе работать за границей режиссеру, по крайней мере моего типа, решительно невозможно.

Оглядываясь назад, как вы видите эволюцию своего стиля, особенно в театре?

Я внутри потока, поэтому как я могу об этом судить? Конечно, я менялся. Могу сказать только, что я за эволюцию. Мое твердое убеждение, что человек, который работает в искусстве, вынужден эволюционировать.

Я начинал смотреть ваши спектакли в 1990-х, и тогда мне показалось, что у вас есть две линии. Одна яркая, эксцентрическая, а другая более тихая, почти подводная — наверное, заметнее всего она проявилась в спектакле «Голуби» по пьесе Михаила Угарова. Потом первая линия возобладала, а теперь как будто вы возвращаетесь ко второй.

Наверное, мы взрослеем. Я, кстати, поставил Мишину пьесу «Оборванец» в РАМТе, на Малой сцене. Я давно предлагал ее разным театрам, и даже был момент, когда телевидению предлагал. Был такой «Домашний театр» на «Культуре». «Оборванец» в РАМТе до сих пор живет — редко, раз в месяц, но идет. Я люблю эту работу. Я хотел в память о Мише ее сделать. И сделал.

«Преступление и наказание», 2024

С кем еще из современных драматургов или писателей вам было бы интересно поработать?

Ну, вот с Олегом Богаевым мы иногда пересекаемся. Я знаю много его пьес, но иногда мы с ним совпадаем, иногда нет. Я когда-то снял его «Русскую народную почту» с Михаилом Александровичем Ульяновым для Третьего канала. С Олей Михайловой мы пересекаемся — был у меня в Театре.doc спектакль «Толстой — Столыпин, частная переписка». Он уже не идет — актеры разъехались. Я с большим трудом нахожу современную пьесу, которую я бы хотел поставить. Особенно на камерной сцене. Сейчас, кроме «Пространства “Внутри”», я ни с кем постоянно не сотрудничаю. Я хотел, чтобы Миша Угаров продолжил свою драматургическую карьеру, но пока он был жив, я его никак не мог раскачать. Он увлекся режиссурой, и драматургия отошла на второй план. Очень жаль. Хотя он много успел сделать. Наверное, это тоже важная работа — педагога и мастера. Я эгоистично сожалею. Не могу назвать драматурга, с которым по-настоящему сегодня совпадаю. Чтобы на все сто. Чтобы любая его вещь в меня попадала.

Насколько для вас важна работа с жанром? Если мы говорим о сериалах, кино. Насколько важным вам кажется этот инструмент?

В нашей культуре чистый жанр не очень прививается. Вероятно, это связано с тем, что жанр нашей жизни не очень понятен. Тут грустное, смешное, трагическое, абсурдное — всегда перемешаны. Но жанр позволяет привлечь еще и другие слои — и психологию, и метафорику. Чистый жанр меня не очень интересует. То есть детектив как детектив или триллер просто ради триллера. Мне нравится держать внимание историей. Но всегда есть вопрос: а зачем держать это внимание? Что я хочу сказать своему зрителю, удерживая его внимание? У зрителя есть любовь к жанровому кино, будь то фантастика или детектив. И если в сценарии есть этот второй, третий, десятый слой смысла, я с удовольствием в жанр играю.

В нашей культуре почему-то чистый жанр не очень хорошо прививается. Может быть, это связано с тем, что жанр нашей жизни не очень понятен.

Мне кажется, что сериал «Топи» был более-менее чистым жанром.

В сценарии была тема, которая для меня очень важна. Иначе я бы не взялся за эту вещь. А тему я бы так сформулировал. Вселенная работает так — человек создает воображаемый мир, входит в это условное пространство и живет в нем как в безусловном.

А есть у вас спектакли, которые особенно дороги и которые вы хотели бы возобновить, если бы была возможность?

Я заточен на будущее, я живу в векторном времени, не хочу даже по спирали ходить, возвращаться к тому, что пройдено. Вы правильно заметили, что я как человек меняюсь и, конечно, делаю другой выбор — в смысле темы, материала. Мне очень трудно вернуться к себе тому, которым я был 10–20 лет назад. Я не вижу зачем. Мне кажется, попятное движение — это вредное движение. Даже в личных отношениях.

Вселенная работает так. Человек создает воображаемый мир, входит в него и живет в нем как в безусловном.

Тогда спрошу иначе. Заглядываете в будущее? Какие-то видите там сюжеты?

Конечно. Я бы с удовольствием занимался фантастикой. Если бы я знал книгу, фантастический роман или цикл романов, которые говорят о действительно интересных и важных вещах для меня, я бы с радостью такое кино снимал.

Мне кажется, вообще вся лучшая фантастика — философская.

Конечно, поэтому Стругацкие для меня авторы номер один. Но как я ни ходил вокруг их прозы, как ни подступался, так ничего и не произошло. Я несколько раз начинал проект по «Отелю “У погибшего альпиниста”». И как сериал, и как полный метр. У меня был проект по «Гадким лебедям» и проект по «Жуку в муравейнике». Но ничем это не кончилось. Видимо, не судьба.

В нашем кино вообще не так много удачных примеров фантастики.

Именно поэтому было бы интересно сделать что-то по-настоящему клевое. Но пока вот что-то не складывается.

А какие темы про будущее вас занимают?

Мне кажется, мы сейчас находимся в моменте фазового перехода — и как человечество, и как страна. Многие элементы этого фазового перехода совпали. Интересно даже не от чего мы уходим, а к чему перейдем.

Это очень интересно, потому что наверняка знакомый вам режиссер Сева Лисовский тоже говорит о фазовом переходе. Он вообще считает, что мы переходим в какое-то новое квантовое состояние.

Я думаю, что мы туда устремились, это точно, это 100%. Вопрос, как долго мы к нему будем идти, но что это актуальная идея, я не сомневаюсь. Кстати, иммерсивный театр в этом смысле — довольно любопытная штука. Я это понял не сразу. Иммерсив обладает своего рода квантовой магией. Почему? Дело в том, что там каждый зритель предоставлен себе. И каждый зритель, по сути, собирает свой уникальный спектакль. Действие происходит синхронно везде, на всех трех этажах особняка, ты не можешь увидеть все элементы шоу. Ты путешествуешь, собираешь свой спектакль, а другой человек, который пришел на спектакль вместе с тобой, видит совсем другое. И вот эта невероятная вариативность внутри одного проекта на меня как на зрителя производит огромное впечатление. Это очень интересно. И я обратил внимание, что там время течет по-другому. Спектакль идет три часа. Когда начались прогоны, я, естественно, старался ходить по разным трекам, чтобы увидеть более или менее все, что происходит последовательно. И понял, что мое субъективное время не длится три часа. По психологическому времени, субъективному это от силы час. Я думаю, ну хорошо, один раз это случилось, может, просто такой был день, новолуние, полнолуние, я был не в себе. Но когда это повторялось раз за разом, иногда два раза в день, я понял, что это стабильный эффект.

Я вообще на иммерсивных спектаклях чувствую себя кошкой, которая исследует незнакомое пространство.

Да, это очень интересное ощущение. Кстати, было смешно, что когда я пришел на свой спектакль как зритель — я расстроился. Потому что я привык к тому, что один путешествую в этом мире. И мне очень уютно, потому что все как бы для меня одного происходит. И вдруг пришли зрители. Я поймал себя на том, что они мне мешают. Типа, все было хорошо, а теперь вы пришли, вас много и вы в масках — ни лиц не видно, ни глаз — что вы здесь забыли? Очень забавная реакция была. Не очень адекватная.

В ваш мир кто-то вторгся.

Ну да, что такое вообще происходит? Кто все эти люди? Смехота.

Если вернуться к фантастике и фазовому переходу, вы читали «Дюну» — собственно книгу?

Нет, но я смотрел фильм Дэвида Линча лет 30 назад и с тех пор не пересматривал. Интересно? Смотрится это сейчас?

Смотрится, но сегодня немножко комически. Мне гораздо больше нравится современная версия Дени Вильнёва.

Она очень интересная визуально. Вообще, Вильнёв один из моих любимых режиссеров. Но я был разочарован детской драматургией. Наверное, вам как любителю книги это видится иначе, но я книгу не читал. Хотя слышал, что те, кто знает книгу хорошо, довольны экранизацией.

«Преступление и наказание», 2024

Иммерсив обладает своего рода квантовой магией. Почему?

Мне кажется, у Вильнёва получилось то, что у Линча не получилось. Он глубже зашел в идею, несмотря на простую драматургию. Например, у него совершенно очевидно, что Арракис — это такой космический Афганистан. И это важная точка вхождения в эпос, в миф Фрэнка Герберта, потому что у него все самое важное и страшное начинается в следующих книгах. Когда герой достигает власти, это только начало, а все экранизации пока что останавливались на нем. А главное ведь, что с этой властью герой будет делать дальше. Он видит будущее, и оно страшное. Он знает, что станет причиной вселенского джихада — в книге это называется именно так.

Ну, может, это еще снимут, может быть, все впереди. Если же говорить о российской фантастике, то я все время пытаюсь найти какой-то взрослый текст. И даже натыкаюсь иногда на талантливых авторов, но это все для детишек — и по глубине мысли, и по структуре сюжета, и по характерам героев.

А что из литературы вы перечитываете — не из фантастики, а вообще?

Это Андрей Платонов. Конечно, Михаил Булгаков, как видите, Достоевский. Многое из нон-фикшна я перечитываю. Дневники Зинаиды Гиппиус вот из недавнего, например. Или книга Григория Померанца «Записки гадкого утенка». Владимира Соловьева (русский религиозный мыслитель XIX века. — Прим. The Blueprint) перечитал по случаю.

Мне почему-то в последнее время хочется перечитывать Трифонова.

Я тоже попробовал, мне было интересно, прозвучит ли это сегодня. И я по-прежнему наслаждаюсь этой прозой, но есть ощущение ушедшей натуры. Это уже про другую жизнь, о которой, видимо, будет интересно читать тем, кто вообще ничего про нее не знает. Если и когда они захотят заглянуть в тот мир своих дедушек и прадедушек — как они жили, как любили, как предавали себя и друг друга. Я эту жизнь хорошо помню — мне вроде бы незачем. Она ушла. Во мне она продолжает жить своим чередом. Да-да, это по-прежнему прекрасная проза. Она не девальвировалась.

«Преступление и наказание», 2024

Это уже про другую жизнь, о которой, видимо, будет интересно читать тем, кто вообще ничего про нее не знает.