ФОТО:

Александр Коньков/ТАСС

ФОТО:

Cecil Beaton/Condé Nast/Getty Images

к ее ногам

20 ноября 1925 года родилась Майя Плисецкая, балерина, ставшая легендой еще при жизни. Ее время было временем великих балерин. И все же даже в ряду Семеновой, Улановой, Дудинской, Шовире, Фонтейн она стоит особняком. Почему? Серия портретов Плисецкой, которую Сесил Битон в 1964 году снял для американского Vogue, многое объясняет.

«Когда закончите снимать Плисецкую, пожалуйста, отправьте мне телеграмму. Это единственное, что у меня сейчас на уме, — писала Диана Вриланд фотографу Сесилу Битону 7 января 1964 года, отправив копию редактору парижского Vogue Сьюзан Трейн. — Собственно, я представляю себе большую, волнующую фотоисторию — и я уверена, что она сделает для вас все, если в студии будет русский переводчик, немного музыки (возможно, что-то из того, что она танцует) и воздух, полный воодушевления… все красивое и дающее ей почувствовать себя звездой невероятного масштаба, каковой она, собственно, и является. Мы с вами совершим переворот, и я надеюсь, вы воодушевлены этой историей не меньше, чем я».

Надеюсь, что все пройдет хорошо, потому что она довольно безумная и дикая и может быть угрюмой. С другой стороны, как только зажгутся софиты и она почувствует себя перед публикой в студии (а она знает, что такое публика), она всех очарует, приведет в восторг и будет наслаждаться каждым мигом. Я написала Сьюзан Трейн, чтобы все было готово и под рукой, но думаю, вам с переводчиком придется обеспечить смех и создать воодушевление (excitement-building). Думаю, вам пригодится шампанское, или, возможно, она предпочтет водку, и икра. Проси Сьюзан о чем угодно, чтобы создать феерию. Ведь будет ужасно, если она (Майя) будет вести себя как моль?».

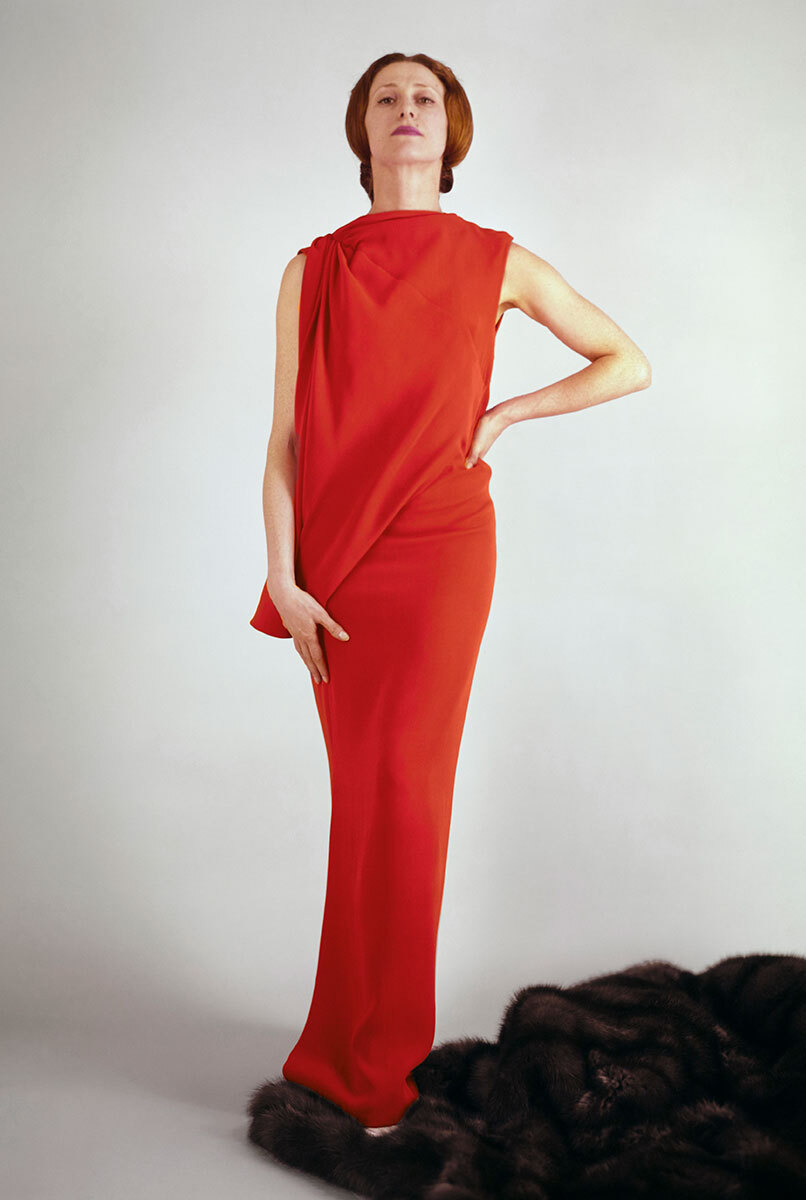

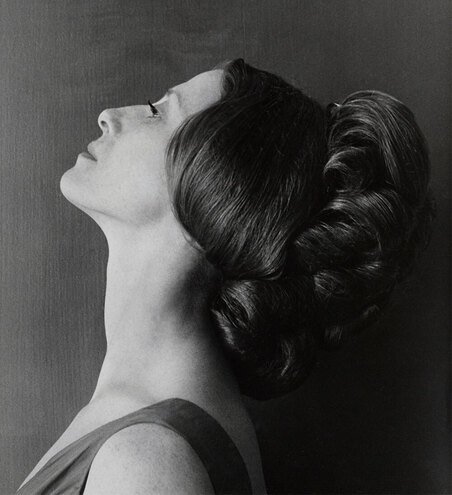

Vogue, 1969

Воодушевление Вриланд, которая к тому же с детства любила балет и вслед за Анной Павловой пыталась репетировать умирающего лебедя, подражая настоящим птицам, нетрудно понять. Прошло всего пять лет, как после долгих битв с партийными органами Плисецкая впервые появилась на Западе. Ее выступление с труппой Большого театра в Америке в 1959 году по резонансу было сопоставимо с запуском в космос советского спутника — событие обсуждали все, от президентов до домохозяек. Эта отточенная красота и стихийная свобода поражали воображение. Битон не оставил воспоминаний о той съемке, мы не знаем, была ли икра и водка. Но можно предположить, что танец Плисецкой впечатлил и знаменитого фотографа — он любил женщин необыкновенных. Вот только к нему в студию пришла советская балерина, экономившая скудные суточные, для которой в радость была и шубка с плеча писательницы и сестры Лили Брик Эльзы Триоле. Но фотограф, поразивший Плисецкую аристократизмом облика и манер, увидел в ней звезду, ни харизмой, ни благородством не уступавшую его другим героиням — королеве Елизавете II, Грете Гарбо и Одри Хепберн. Такой он представил Майю самой Майе и всему миру. «Шея, с ее лебедиными линиями, и голова, которую она несла, королевская голова... идеально служили ее великому назначению», — съемку, где царственная Плисецкая в алом шифоновом платье Grès стоит рядом с брошенными у ног мехами, сопровождал комментарий Трумена Капоте.

И точнее образа, слов, а главное, команды для этой истории подобрать сложно. Плисецкая вообще была одной из немногих в мире балета, кто понял: настоящая большая слава куется не в репетиционном зале. Без него, разумеется, нет балерины, он — безоговорочный фундамент (мы помним, как, оказавшись в начале войны с освободившейся из ГУЛАГа матерью в Свердловске, где не было балетной школы, она занималась сама, а потом, не имея официального разрешения на въезд в закрытую на время войны Москву, решила попытать счастья, чтобы возобновить профессиональные занятия, попала-таки в Большой и спустя два года танцевала Раймонду). Но девочка, чье детство было изуродовано репрессиями родителей и отсутствием системного образования, всю жизнь стремилась к интеллектуалам.

Vogue, 1969

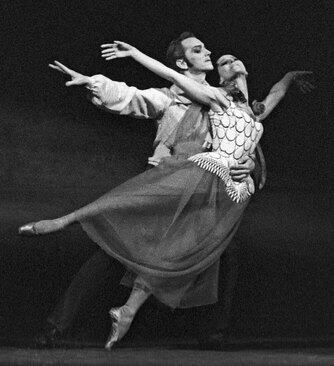

«Кармен-сюита», 1969

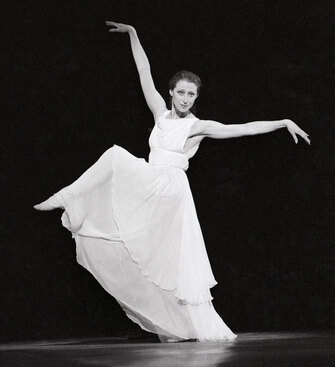

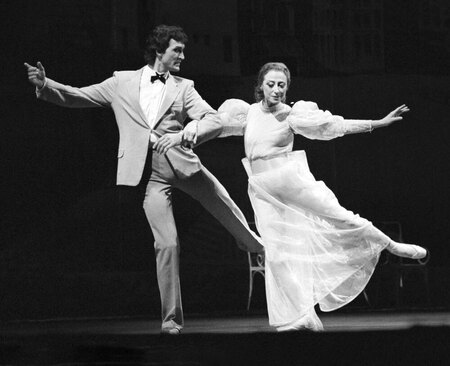

«Айседора», 1977

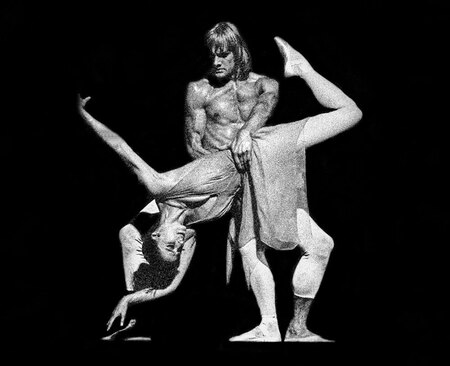

«Гибель розы», с Александром Годуновым, 1974

Так она оказалась в доме Лили Брик, который стал ее университетами. Там Майя встретила людей, которые не только питали ее острый гибкий ум, но и стали трубадурами таланта Плисецкой. Лиля познакомила ее и с молодым композитором Родионом Щедриным, дуэт с которым превратился в союз нерушимый двух равновеликих творцов — своим невероятным профессиональным долголетием она во многом обязана Щедрину, написавшему для нее пять балетов. Вероятно, именно поддержка плотного круга друзей давала Плисецкой смелость оставаться собой тогда, когда не менее признанные коллеги предпочитали смиряться с судьбой и искать утешения в семье или педагогике. «Никогда ни за что не сдавайтесь» — эти слова она повторяла до последних дней, как заклинание.

Расцвет карьеры Плисецкой пришелся на время, когда Советский Союз и Большой театр вместе с ним были закрыты для любого зарубежного сотрудничества. Но после съемок у Битона и Аведона, триумфов на сценах Метрополитен-оперы в Нью-Йорке и Парижской оперы она перестала ощущать себя советской крепостной. Ее слава и смелость позволили «контрабандой» протащить в Большой театр сначала «Кармен-сюиту» кубинца Альберто Алонсо, затем — «Гибель розы» француза Ролана Пети. Но Морис Бежар выглядел радикалом даже рядом с ними: его хореография считалась слишком модернистской, слишком эротичной. Майя выбивала право на нее почти десять лет. Сначала станцевала «Болеро» и «Айседору». А потом Бежар специально для Плисецкой и своего любимого солиста Хорхе Донна поставил балет «Леда и Лебедь», в котором соединились античный миф и японская легенда. Дуэт отважной, как японский клинок, женщины и утонченного, как стебель, мужчины сводил с ума Буэнос-Айрес, Токио, Рио-де-Жанейро, Париж — не видели его только в России.

Vogue, 1969

«Анна Каренина», с Марисом Лиепой,1976

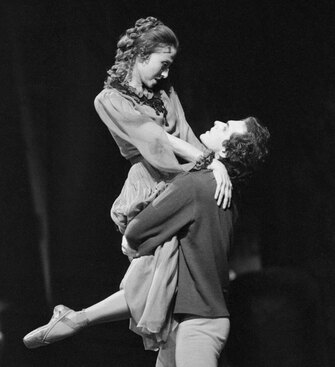

«Чайка», с Александром Богатыревым, 1981

«Дама с собачкой», с Борисом Ефимовым, 1985

В 1970-х, оказавшись в оппозиции главному балетмейстеру Большого театра Юрию Григоровичу, она создала свой репертуар: сама поставила для себя «Анну Каренину», «Чайку», «Даму с собачкой». А когда Плисецкой было почти 70, она показала в Большом спектакль «Курозука» хореографа Джоджи Качуляну, который был основан на пьесе японского театра Но, в котором она перевоплощалась то в кошку, то в мальчика, то в девочку, оживляя старинную мистическую легенду. На профессиональной сцене она танцевала больше 70 лет. Такая карьера в наши дни не грозит никому — балетные стандарты изменились. Изменились во многом благодаря Майе: ее физические возможности и эстетические взгляды опередили время. В том числе благодаря тому, что она всегда стремилась ко всему новому и неизвестному. По обе стороны железного занавеса.