Режиссер Алла Ковган — о документальном фильме про Мерса Каннингема

Хореограф, визионер, друг Энди Уорхола и любовник Джона Кейджа, Мерс Каннингем в оптике российско-американского режиссера Аллы Ковган показан максимально выпуклым и ощутимым образом — через танец своей прославленной труппы. Редакционный директор The Blueprint и по совместительству ярый балетоман Александр Перепелкин встретился с создательницей фильма, который выходит в российский прокат 6 февраля, и поговорил с ней о задачах документального кинематографа, поиске предназначения и о деньгах как двигателе искусства.

Вы же, насколько я знаю, москвичка? Как и когда вы попали в Америку?

Я прожила 23 года в Москве — всю свою сознательную несознательную жизнь жила в Москве, училась в РГГУ на специальности «информатика-лингвистика». А когда собиралась поступать в аспирантуру, начала понимать, что очень хочу заниматься кино. В РГГУ тогда открылась некая лаборатория, в которой мы могли снимать видео, там было множество интересных людей, тот же Шемякин (художник Михаил Шемякин. — Прим. The Blueprint). Я постоянно ходила в Музей кино, на все ретроспективы, буквально жила там. Там с Клейманом (киновед Наум Клейман, с 1992 по 2014 год директор Музея кино. — Прим. The Blueprint) познакомилась. Это был такой вот праздник.

В общем, я стала понимать, что языки мне интересны, но еще больше мне интересны всякие визуальные вещи. Я даже написала какую-то дипломную работу про синонимы цвета в разных языках. И меня тянуло в кино. Но в то время (шел 1996 год) чтобы попасть в кино, нужно было закончить ВГИК. А там мне сразу сказали: «Нужно решить, кем ты хочешь быть. Режиссером? Сценаристом? Монтажером? Знаешь, женщины все хорошо монтируют». А я не знала, чего хочу. Стало понятно только, что нужно куда-то ехать. Я попробовала Францию, но там иностранцу выжить невозможно: такой постоянный легкий шовинизм, уверенность французов, что они лучше всех. Потом я отправилась в Англию – там было очень здорово, но слишком дорого. Я что-то зарабатывала переводами, так что не голодала, но об оплате обучения не могло быть и речи. И тут кто-то посоветовал мне Америку. Сперва это казалось вообще невозможным. Ведь все мои представления об Америке были карикатурными. Но в итоге я пошла в Библиотеку иностранной литературы, взяла Peterson’s Guide (справочник учебных заведений. — Прим. The Blueprint) и в итоге с одним чемоданом прилетела в 1996 году в город Бостон.

Алла Ковган

Для американцев Мерс Каннингем — фигура очевидная, но почему и как он попал в ваше поле зрения?

Я ничего про него не знала, когда я приехала в Америку. Да и в России единственный хореограф, которого я тогда знала, это была Алла Сигалова, я помню ее спектакли «Игра в прятки с одиночеством», но меня это не очень интересовало, пока я не оказалась в Америке. Тогда я только и делала, что смотрела экспериментальное кино. Интересовалась тем, как его снимают, монтируют и так далее. Мне хотелось понять, могу ли я делать все. При этом у меня возникла проблема: я не могла писать сценарии на английском языке, мне потребовалось лет десять, чтобы научиться. Тогда я начала искать людей, всяких актеров, исполнителей, которые могли бы работать языком жеста; на английском языке performers — люди, чьи способности позволяют им не говорить. Так я попала в мир танца. Вдруг я поняла, что современный танец и кинематограф появились в одно и то же время, в конце XIX века, что самые интересные исполнители были в основном танцоры. А все кино начала века было создано людьми, которые пришли из водевиля, акробатики… И у Бастера Китона, и у Чарли Чаплина был такой арсенал разных средств для выражения содержания языком тела.

Кино было абсолютно визуальным.

Да, никто ничего не говорил. Они должны были передать суть всего с помощью языка тела. Но если Чарли Чаплин был больше мимом, то Бастера Китона мы называем первым современным танцором. Потому у него было каменное лицо, которое ничего не выражало, в основном выражало только его тело. Меня это зацепило, и я начала это все копать. И вот среди людей, которых я изучала, появился Мерс Каннингем. Танцор среди художников и композиторов американского послевоенного авангарда. Я первый раз увидела его работу Variations 5, она была на видео, это было снято в телевизионной студии, там было пять экранов, 16-миллиметровая проекция, все это было таким мультимедиа образца 1965 года. Мне было это интересно. К тому времени я делала очень много вещей в своей жизни (даже стала режиссером монтажа, как и советовали во ВГИКе), и я была поражена, что он еще в 1965 году умел соединять разные виды искусства. Я пришла к нему из-за вот этого синтетического искусства, а не из-за танца как такового.

Лично меня он поразил как человек, который отделил музыку, танец и декорации в спектакле друг от друга.

Это влияние Джона Кейджа (с великим композитором Мерса связывала долгая дружба и романтические отношения. — Прим. The Blueprint). Они в какой-то момент поняли, что танец надо освободить от музыки. Ведь когда вы, например, куда-то идете и слышите музыку, вы все равно просто идете, а не маршируете под нее. В нашем теле, в принципе, есть определенный ритм, и у каждого из нас есть своя определенная хореография, как мы садимся, как встаем. В общем, для Мерса было абсолютно естественно, что не надо танцевать под музыку. Интересно, что тогда, в 1953-м, все это вызвало огромное возмущение — критики не понимали, как это возможно. Но когда видишь его старые работы сейчас, возникает ощущение, что все танцуют под музыку. Получается, что Мерс просто сильно опередил свое время. А еще в своем хореографическом процессе он использовал метод chance operations — не представляю, как это перевести на русский (скорее всего – метод случайностей). Он кидал кости, пытался дать возможность провидению решить, что же делать. Это было возможностью избавиться от собственных клише. Ведь мы обычно все делали по привычке. Потому что это очень легко, очень удобно. А он не хотел. Он не хотел, чтобы ему было легко. Он хотел, чтобы получалось что-то неожиданное, до чего он сам не мог додуматься. А еще он создал нового танцора, как он говорил — сильные балетные ноги и очень гибкое туловище.

Кадр из фильма «Вариации V» реж. Арнэ Армбом, 1966

К слову, о смешении искусств. Ваш фильм ведь тоже не вполне документалистика.

Тут все началось с 3D. Потому что, несмотря на всю мою любовь к Мерсу Каннингему, я никогда не думала снимать фильм про Мерса Каннингема, потому что он хореограф, который работает с пространством. У него 16 танцоров, и они все двигаются в разных направлениях. Как из этого можно сделать хотя бы один кадр? Я знаю много людей, которые с ним работали. Одного из них, Чарльза Атласа, я привозила в Питер на фестиваль «Кинотанец», который мы проводили с Вадимом Каспаровым с 2001 по 2011 год. Но я никогда не понимала, как передать в кадре его идеи. Но тут появилось 3D, появился фильм «Пина». Кстати, Вим Вендерс смотрел наш фильм и сказал, что теперь он чувствует, что он не один; был очень хороший момент, я ходила смотреть его фильм в 16 лет, а тут он сидит со мной и мы с ним беседуем. Это очень трогательно. Так вот, появился фильм «Пина», я посмотрела кусок «Весна священная», и вдруг я поняла, что что-то возможно сделать. 3D дает некое ощущение пространства. В 2D все плоско, в 3D вы начинаете чувствовать расстояние. Расстояние между людьми. Еще в 3D у вас мозг работает на 30 % активнее, чем в 2D. Это значит, в вас больше концентрации, что для танца очень хорошо. И еще, мозг работает, а вы, наоборот, успокаиваетесь, это позволяет, скажем «осесть» в кресло и смотреть.

Мерс сложный, потому что он очень концептуальный. Пина Бауш задает вопрос: «Что вас заставляет двигаться, что изнутри идет?». Это все по Станиславскому.

Мерс больше Мейерхольд — абсолютно другая идея. Все через тело — не думайте ни о чем, делайте. Это совершенно разные подходы. Для кино это вообще никак, но 3D начинает давать ощущение движения между людьми, движения в пространстве, вы даете себе возможность больше сконцентрироваться, значит, вы замечаете больше того, что происходит, идет очень сильная визуальная стимуляция. Вы как будто погружаетесь внутрь.

Так, собственно, я и задумалась, что 3D хорошо для танца, но пока в моих мыслях не было Мерса Каннингема.

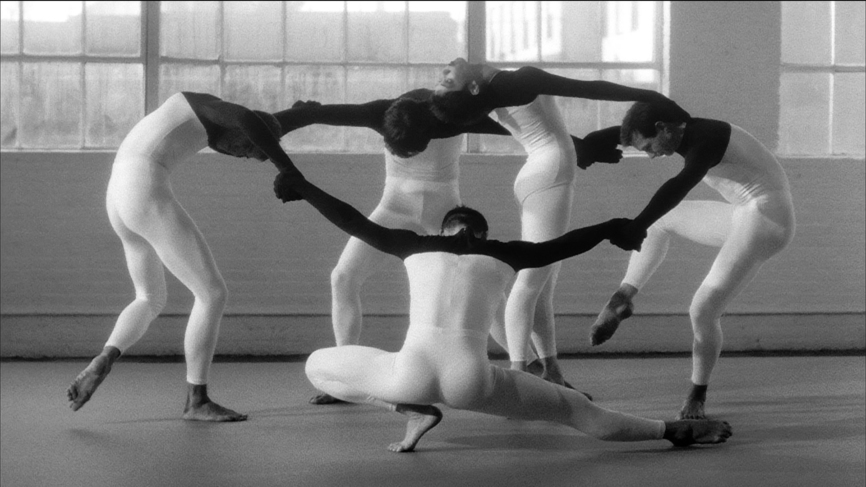

Кадр из фильма «Каннингем» реж. Алла Ковган, 2019

И как же он там появился?

Фонд Рокфеллера дал Ассоциции танцевальных фильмов грант на фильм о нью-йоркском хореографе, созданный при помощи 3D-технологий. Опять же, я пока об этом не думала, я работала над другим чем-то, и я потом пошла на последнее представление Merce Cunningham Dance Company в Нью-Йорке. Они за два года откатали мировое турне, включая Москву, и он решил закрыть труппу. Потому что что они будут танцевать, когда он умрет? «Лебединое озеро» можно танцевать сколько угодно, но он не хотел, чтобы его труппа танцевала старое. Он согласился, что его работы могут танцевать любые люди по всему миру, пожалуйста, но существование его труппы с этим репертуаром не имеет смысла. И я тогда смотрела их спектакль, смотрела на четырнадцать человек, которые ходят, бегают, двигаются в разных направлениях, я подумала, что 3D может это все как-то организовать, потому что мы нащупаем пространство, можно будет поставить камеру и хореографию таким образом, что люди смогут распознать, прочувствовать идеи, заложенные в его танце.

Меня заинтересовал не Мерс Каннингем как человек или как личность. Меня интересовала его работа — что я могу сделать с его труппой в 3D. Я к тому моменту не имела никакого опыта в 3D, но я никогда не боялась технологий, потому что на самом деле чего я только не делала: снимала всякие музыкальные группы, проекции, мультипроектную сценографию в театре — технологии меня никогда не пугали. Есть некие темы и моменты, которые просто «приглашают» 3D к сотрудничеству. Но это всегда будет нишевая вещь.

Вообще, лучший фильм в 3D будет какой-нибудь «Русский ковчег», честно скажу, его было бы отлично снять в 3D, это было бы замечательное кино, потому что не надо ни одной склейки. Или, например, «Гравитация», первый кадр — 12 минут без склейки. Вот это — погружение в некое пространство — это интересный момент. Это другое кино, мы сейчас вместе с ребятами из Beat Films были в Амстердаме, они посмотрели в 2D, а потом в 3D и поняли, что это совсем другое кино, действительно другое. Просыпается то, что я называю «кинестетическая эмпатия».

Но 3D — это еще и довольно дорого.

Бюджет получился 3 миллиона. Это не много, «Пина» была 4,5 миллиона евро. На самом деле это очень мало для 3D. Для обычного документального фильма это много, но не в 3D. А у нас получилось кино такое «гибридное»: когда мы снимали танцы, мы прошли через формат художественного кино, а когда мы работали в архивах, мы прошли процесс документального кино, получилось такое гибридное слияние. Мне казалось, что его можно принести прямо в кино, на большой экран, широкой публике.

А для кого этот фильм? Он выходит в широкий прокат, но мне кажется, что даже для самих американцев нью-йоркская культура послевоенного поколения — это исключительно Энди Уорхол.

Это хороший вопрос, потому что на самом деле. Начнем с того, что идея была не документировать Каннингема, а делать кино из его танцев, переводить его идеи в кинематограф. Я не люблю снимать фильмы для тысячи человек элитной тусовки, я считаю, что это абсолютный бред. Да, Мерс принадлежал и принадлежит к американской художественной элите. Но он не считал себя элитой. Он не считал себя выше других. Когда они путешествовали на автобусе по всей стране, там не было никакой high brow culture, они ездили по американскому захолустью, выступали не только для университетских профессоров, но и для школьников, монашек и так далее. Не уверена, что все зрители осознавали физику процесса. Но Мерс никогда не был снобом. Его интересовали люди, потому что он считал, что движение — естественная вещь, что каждый человек, который переходит улицу, спускается по лестнице или встает утром и чистит зубы, на самом деле может понять, о чем его танцы. Он ничего не хотел от людей, его идеальными зрителями были дети, они не задавались вопросами, для кого это и почему, они просто смотрели. Мерс считал, что любой человек может прийти на его спектакль, считал, что он делает свои работы для всех.

Труппа Мерса Каннингема позирует в декорации Роберта Раушенберга для танца «Летнее Пространство» (Summerspace), 1958; фото: Роберт Ратледж

Ну, это, кажется, вполне американская история. В какой-то момент популяризировать андерграундную и авангардную культуру.

Да, это все еще Энди Уорхол начал делать, но в Америке это сложная история. Там большие проблемы со средним образованием и зритель в итоге неподготовленный. Все эти авангардистские вещи рождаются в Америке, но они там не признаются. Есть публика в Нью-Йорке, сколько-то тысяч человек. В любом случае, это очень маленький процент населения. С фильмом тоже сложно, я ведь почти не даю контекста, не рассказываю биографию. Документалисты смотрят и говорят: «Мне очень мало контекста, я ничего не понял». Люди из визуальных искусств спрашивают, зачем вообще объяснять хоть что-то. А у меня такое кино, где у меня 1 сантиметр, на который я могу встать одной ногой и стоять. Но при этом я хочу, чтобы этот фильм увидели все. Мне кажется, это возможно. Конечно, если вы более подготовлены, вы больше поймете и больше прочувствуете. У нас был показ в Нью-Йорке, где публика все время смеялась, потому что очень много всяких внутренних шуточек. Но это совершенно не важно. Была такая идея — попытаться создать кино, которое смогут смотреть все. Не надо ничего знать, надо просто прийти и смотреть, это единственное, о чем я прошу людей. Желательно в 3D. Этот бонус, это ощущение очень сильный эффект дает. Мне очень приятно, что фильм сейчас будут показывать в Тайване, Китае, Корее, России и во всей Европе. Мне очень приятно, что это работает, это какое-то чудо. Честно сказать, я до сих пор не могу поверить.

Кадр из фильма «Пляжные Птицы для Камеры» (Beach Birds for Camera) реж. Элиот Каплан, 1992

Есть такой наболевший вопрос в обществе: откуда в искусстве деньги? Я вот последний раз был в Нью-Йорке в мае, и мы ходили в Метрополитен-оперу на "Валькирию" Вагнера в постановке Робера Лепажа, которая стоила 50 миллионов долларов. Я понимаю, что никакими билетами это никогда не оплатить. Но стоит ли добиваться прозрачности доходов и расходов от культурных учреждений? Ведь столетиями строилась эта система — здесь заработал, здесь отмыл…

Во-первых, я вообще не верю, что все может быть чисто и прозрачно. Еще Джаспер Джонс и Роберт Раушенберг (американские художники в жанре поп-арт), вернувшись из европейского турне 1964 года, поняли, что performing arts как таковые не могут зарабатывать денег. Если это, конечно, не Бродвей. Бродвей зарабатывает деньги сам себе. Туда вкладывают очень много денег, и они их зарабатывают. Какой-нибудь мюзикл, который ставят годами на Бродвее, допустим, «Чикаго», билет стоит 150 долларов, туда ходят толпами туристы и прибыли милионные. Это единственный вид performing arts, который приносит деньги. Дальше идут «большие театры» вроде Ла Скала, но понятно, что в Европе все на государственных деньгах сидит.

В Америке не так, если я правильно понимаю?

В Америке это все частные деньги. И количество денег, которые частные доноры перечисляют на искусство, просто удивительное. Каждый оркестр в каждом городе — частные деньги. Люди сами содержат искусство. Плюсы и минусы и у американской, и у европейской систем, но интересно, что авангард вообще не может приносить денег в своем времени. Кроме живописи. Картину, например, нарисовали — продали. Джаспер Джонс и Роберт Раушенберг основали Foundation for Contemporary Art в 1965 году, чтобы финансировать проекты Каннингема и Кейджа. Да и до этого деньги на мировой тур труппы Каннингема дали художники, собрав их от продажи своих картин. Единственная цель этого фонда — просить художников продать картины, выручить деньги и раздать эти деньги людям из performing arts. Единственная причина, по которой труппа существовала, — деньги от художников. Это они содержали труппу.

Художнику отдать им одну картину в год ничего не стоит, продать ее иногда можно и за пять миллионов. А весь бюджет труппы Мерса в год был три миллиона долларов. Так вот Merce Cunningham Dancing Company существовала, по сути, за счет доноров и разных художников.

Когда Джон Кейдж умер и Мерсу сказали: «У вас столько искусства здесь, у вас Энди Уорхол и все это не застраховано. Вы не боитесь что у вас это все украдут это все исчезнет?», он ответил: «Нет, не боюсь, если украдут, наши друзья еще нарисуют».

Премьера прошла еще 9 сентября в Торонто. У вас уже есть ощущение, что все получилось и это точно успех?

Ну фильм уже давно получился, знаете, я уже больше не могу его сама смотреть, но по-русски первый раз увидеть все-таки интересно. Ведь я могу внести какой-то свой вклад в перевод. Знаете, меня всегда все спрашивают: когда я считаю фильм законченным. Я говорю он закончен тогда, когда нет другого варианта, когда ты сделал все, что мог. У меня было такое ощущение достаточно давно, где-то в июле, что все, мы все сделали. Вот это уже конец. Потом начинаются всякие административные вещи, реклама, надо ездить, разговаривать, но для меня все уже закончено.

Сейчас фильм ездит по фестивалям, идет в разных странах. В одной Франции примерно на 100 экранах, в Германии на 50 экранах. Это все очень интересно, и поскольку документальное кино обычно не кассовое, оно попадает в прокат надолго, они пытаются вот эти три месяца его держать в кинотеатрах. Для меня очень интересно, что произойдет в Америке, в Америке очень мощный прокат, прокатчик Magnolia Pictures, это очень серьезные люди, очень классные люди, у меня на самом деле возродилась надежда, вера в индустрию, потому что я считала, что вообще в киноиндустрии очень сложно. На самом деле все не так, просто все ищут фильм, который «не как все», этот пример работает. Наш фильм работает. У нас такого другого фильма сейчас нет. Сейчас они пытаются, чтобы фильм попал хотя бы в shortlist «Оскара», а мне интересно, пойдут ли зрители массово. Критика нас обожает, но главное для меня все-таки зрители. Идите на этот фильм, даже если вы ничего не понимаете в танцах, это больше кино о преданности своим идеям и своему делу. Мне кажется, оно может вдохновить любого.

Мерс Каннингем, танец «Перевёртыш» (Changeling), 1957

фото: Роберт Ратледж

Кадры из фильма «Каннингем» реж. Алла Ковган, 2019