Ах Эрмитаж

ФОТО:

GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Ролик блогерки Алексы про то, как ее не пустили в Эрмитаж из-за якобы слишком нарядной одежды, собрал миллионы просмотров и сотни мнений. Искусствовед, журналист, сооснователь коммуникационного агентства CO-WORKING, автор телеграм-канала «В белом кубе» и одноименного подкаста Дарья Коноваленко по просьбе The Blueprint разобралась в этой истории и рассказала, чего не хватает современным блогерам и живущим вне времени музеям, чтобы жить дружно.

Можно ли прийти в музей в вечернем платье? А если ты при этом представляешь модный бренд — это уже реклама или еще личное фото? Скандал вокруг Эрмитажа показал: четких ответов до сих пор нет. Но давайте по порядку.

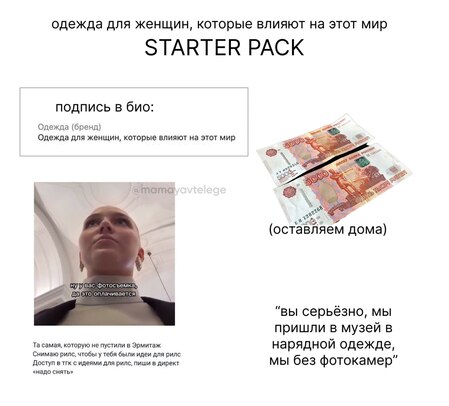

Итак, блогерка Алекса опубликовала в запрещенной соцсети видео о том, что ее не пустили в Эрмитаж из-за «слишком нарядной одежды». Сотрудница музея предположила, что Алекса и ее подруга собираются проводить в музее коммерческую съемку, а значит, должны оплатить ее по прейскуранту — 10 тысяч рублей. Либо «переодеться в повседневное». Сам ролик, за считаные дни набравший миллионы просмотров, при этом был проиллюстрирован кадрами... из Эрмитажа! То есть пройти внутрь девушкам все-таки удалось, убедив сотрудников, что ничего коммерческого не планируется. Просто гуляют, просто нарядные. А потом — посты, сторис, тег бренда, удаленный после волны хейта. То есть все-таки фэшн-съемка? В музее, по крайней мере, уверены, что да.

Скандал — совсем не по-питерски неинтеллигентный — остался бы локальным, если бы не одно «но»: в соцсетях история быстро превратилась в обсуждение того, в чем можно ходить в музей и почему смотрительницы в музее якобы шеймят по дресс-коду. А дальше пошло — «почему такие правила», «чем плоха бесплатная реклама для музея». Один заголовок ярче другого.

Telegram-канал: russiansinlondon

Важно: речь не о запрете на яркую одежду. Вопрос в другом — где проходит грань между личным фото и коммерческим использованием музейного пространства. Случившееся вновь обнажило старый вопрос: как музеи должны взаимодействовать с публикой в эпоху сторис, селфи и партнерских кампаний? Где проходит граница между «разрешено» и «нарушение правил» — и кто ее устанавливает?

Музейное дело

«Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Девушки заверили, что это не входит в их планы. После того как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены», — сообщили в пресс-службе Эрмитажа после того, как инцидент перерос в скандал.

Как отметили в музее, в интерьерах разрешены только свадебные и постановочные съемки — и то по специальному билету. Эрмитаж недвусмысленно дал понять: если таких случаев станет больше, возможность съемок могут просто отменить. Потому что музей — не бэкграунд для контента, а институция со своими правилами: «Такая провокация позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашел средств на законную рекламу. <...> Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее».

«Есть и удачные примеры,

когда институция и блогеры “поженились”. В том же Пушкинском музее, например, снимали выпуск YouTube-шоу с Даней Милохиным»

Этот пост вызвал бурную реакцию: высказались все — от случайных зрителей до профессионального музейного сообщества. Многие культурные каналы заняли жесткую позицию: Я /Мы Эрмитаж. «Ничьи частные коммерческие интересы не должны стоять на соседней чаше весов с порядком в одном из главных музеев мира», — написал Александр Радаев в «Парнасском пересмешнике». — «Эрмитаж подает пример тому, как хранить и показывать мировое достояние. А история с якобы “случайной съёмкой” — это просто обман».

Telegram-канал: russiansinlondon

Или: «Общество хочет, чтобы музеи были как McDonald’s — дешевые, доступные и при этом коммерчески успешные», — замечает Елизавета Лихачева в «Директорском блоге». — Но Эрмитаж — не фотозона. Нарушили правила — получили хайп. Не уверена, что это поможет продавать одежду«.

Сами мы забыли или музеи нам плохо напоминают, но музей — это не просто фон для сторис в запрещенной соцсети. Не декорация к постам в ленте. Это сложная, дорогостоящая и, честно говоря, довольно уязвимая система. Если совсем по-простому: все стоит денег. Свет. Климат-контроль. Зарплаты. Реставрация. Охрана. Страхование коллекции.

У меня есть любимый анекдот: у директора Tate Modern спросил один крупный меценат — мол, на что вам хватает денег, полученных от продажи билетов? Он отвечает: «На туалетную бумагу. И то — не всегда». Было бы смешно, если бы не было правдой.

Конечно, можно долго спорить про 10 000 рублей за съемку. Но если честно — было бы здорово узнать: а какой процент от бюджета Эрмитажа или Третьяковки вообще приносят арендные съемки и экскурсии? Подозреваю, что меньше, чем закупка туалетной бумаги. И это не метафора — это реальность музейной бухгалтерии.

Да, музеи получают государственное финансирование. Но, как показывает практика, Эрмитажу с его масштабом этого недостаточно. Потому что Эрмитаж — это не просто залы. Это архив, научная работа, программы, стипендии, диджитализация, публикации, безопасность и даже доступная среда. Это сотни, тысячи сотрудников, которых не видно, но без которых не существует ничего из перечисленного. Именно поэтому у музеев есть и другие источники дохода — и они вполне цивилизованные и прозрачные. Билеты, арендные съемки, лицензирование работы, магазин с мерчем и даже кафе. А еще частные пожертвования, корпоративные партнерства и эндаументы (форма капитала, предназначенного для обеспечения стабильной и независимой финансовой поддержки организации за счет дохода от инвестиций. — Прим. The Blueprint). Да-да, даже та самая чашка кофе в музейном кафе — это вклад в то, чтобы в зале номер семь не капало с потолка, а в зале номер двенадцать висела настоящая картина, а не бумажная копия из цветного принтера.

И 10 000 рублей — это меньше, чем стоит одна публикация у среднестатистического блогера с 30 тысячами подписчиков. И при этом — чуть больше, чем средний чек за 3 часа съемки в лофте на «Авито».

Государственный Эрмитаж

Музей — это экосистема. И у экосистемы есть баланс. Нарушаешь баланс — получаешь шум. Или, как в этом случае, скандал. Так что, возможно, дело вовсе не в деньгах. В этом случае речь скорее идет о принципе. О границе, которую нельзя безнаказанно переступать, даже если ты в перышках, на шпильке и с кольцом света.

Есть и удачные примеры, когда институция и блогеры «поженились». В том же Пушкинском музее, например, снимали выпуск YouTube-шоу с Даней Милохиным. С официальным разрешением, через пресс-службу, в понедельник — в выходной день. Честно? Да. Уважительно? Тоже да.

«Случившееся вновь обнажило старый вопрос: как музеи должны взаимодействовать с публикой в эпоху сторис, селфи и партнерских кампаний?»

Если музей устанавливает правила, вы либо им следуете, либо не участвуете. Да, всегда есть пространство для обсуждений, и музеи, к счастью, все чаще становятся гибкими, открытыми, современными. Но гибкость — не означает бесконтрольность.

Кто-то сравнивает музей с храмом: «нельзя шуметь», «нельзя фотографировать». Кто-то, наоборот, называет его фотостудией. Правда где-то между: музей — это не храм и не фотостудия. Это общественное пространство с историей, контекстом и своими законами.

И здесь уже вопрос не вкуса — а этики. Да, блогеры — это серьезные люди и у них настоящая работа. У них даже есть свой ОКВЭД. Некоторые — с юрлицом и ИП. Некоторые — платят налоги и снимают вбелую. И, между прочим, бюджеты рекламных кампаний порой превышают музейные.

Блогерам везде у нас дорога?

Не обошлось и без альтернативных взглядов. «Но ведь блогеры — тоже просветители!» — скажут некоторые. И будут в целом правы. Мол, раз музей — государственный, живет на бюджетные деньги, то и благодарен должен быть за любое упоминание. Кто-то всерьез предлагал выдать девушкам абонемент за «продвижение среди молодежной аудитории».

Журналист Владимир Раевский вспоминает собственный опыт общения с Эрмитажем: «Я не очень вникал в историю с визитом девушек в Эрмитаж и слыхал, что девушки, кажется, все-таки снимать тикток пришли. Но мне кажется, что вне зависимости от деталей истории музей Эрмитаж в очередной раз демонстрирует полицейский подход к менеджменту. По мне, так они благодарны должны быть всем, кто снимает у них рилсы и тиктоки — прямо скажем, не все выставки этого музея заслуживают того, чтобы о них писала серьезная пресса».

Самому Раевскому видео для документального сериала про 1917 год пришлось записывать в Эрмитаже под видом... свадебной съемки: «Купили разрешение на свадебную съемку. Я показывал разрешение, громко говорил в камеру: “Дорогие Анфиса и Виталик”, а потом бубнил свой исторический текст».

Снимать или не снимать?

Бейонсе и Jay-Z, клип Apeshit, 2021

Мировая практика, скажем мягко, не терпит самодеятельности. В Лувре съемка может стоить от €1500 до €18 000 — в зависимости от того, собираетесь ли вы просто стоять с чашкой кофе на фоне «Моны Лизы» или снимать кампейн на пять моделей с балетом и дым-машиной (или клип, как Бейонсе). В MoMA — от $1000 до $5000. И это без учета продюсера, ассистентов, оборудования и пресловутой охраны, которую вы тоже оплачиваете. В Музее естественной истории в Лондоне стартовая цена съемки — £3000, плюс охрана и возможные надбавки за работу в нерабочие часы.

Международная практика неоднородна, и запрет на съемку сам по себе не делает институцию «отсталой» или «недружелюбной». В каждой третьей ветке телеграм-дискуссий кто-нибудь обязательно напомнит, что в музее Прадо съемка запрещена полностью. Ни тебе селфи, ни Reels с модной сумкой. И, казалось бы, никто не жалуется — это музей мирового уровня, и все как-то живут. Но здесь важно понимать: дело не в табу на фото как таковом, а в том, как это табу объясняется и внедряется. Когда правило понятно, прозрачно и стабильно, к нему проще отнестись с уважением.

«Я бы на месте пиар-службы связалась с той самой девочкой, которая уже завралась в попытке отбить сомнительную сумочку. Предложила

бы ей партнерскую интеграцию — бесплатно. »

Российские музеи, кстати, тоже выстраивают свою политику. Например, в Музее русского импрессионизма частные постановочные фотосессии не проводятся вовсе, а коммерческие съемки возможны только по предварительному согласованию. В «ГЭС-2» — одном из самых «гибких» культурных пространств страны — с одной стороны, можно фотографировать на телефон. С другой — съемки с профессиональной техникой, штативами, сменной одеждой, реквизитом, микрофонами или постановочными элементами запрещены без аккредитации. Хотите провести съемку? Пишите на почту пресс-службы. Ответ — в течение трех рабочих дней. А если сотрудники попросят съемку прекратить — ее нужно прекратить. Но никакого жесткого «запрещено» в правилах нет. В ММСИ все коммерческие съемки — только по предварительному согласованию. На непрофессиональную технику можно снимать бесплатно. Но как работники музея будут выяснять, профессиональная у тебя съемка или нет, когда все можно снять на айфон? Как заранее узнать, будет ли съемка коммерческой и не поставит ли посетитель позже тег бренда на свое фото, сделанное в музее? Вопросов остается много.

Музеи понимают, что соцсети — это неотъемлемая часть жизни. И в этом смысле сложно не согласиться с автором телеграм-канала russiansinlondon: «Музеи — это не какие-то архаичные учреждения, которые не знают, что такое интернет, и впервые слышат слово “инфлюенсер”. Наоборот: именно музеи сегодня активно работают с новой аудиторией. Вспомним только за прошлый год — от выставки про Тейлор Свифт в V&A до регулярных музейных вечеринок вроде Tate Lates в Лондоне, Kunstschatzi в Вене или ночей в Jeu de Paume в Париже. Некоторые — вроде Royal Navy College — даже внедряют Social Media Mondays. А сколько выставок с официальными хештегами и просьбами: “Сделали фото? Отмечайте нас, мы только рады!” И да, музеи понимают, что соцсети — это неотъемлемая часть жизни. И да, у всех у нас есть хотя бы одна “та самая подруга”, которую “Серега водил на выставку Ван Гога”, и теперь у нее в телефоне 10 500 кадров одного и того же стула. Это нормально».

Тонкая красная линия

Остается вопрос: если ты в джинсах и тегнул Gloria Jeans — это одно. А если в перьях и с постановочным кадром — и с тегом Lime — это уже другое? Где же тогда проходит эта граница между «личным» и «коммерческим»? И может ли наряд сам по себе считаться намерением что-то продать? С этим вопросом сталкиваются не только музеи, но и сами инфлюенсеры. «Я в музеях не снимаю контент коммерческий, — объясняет Ксения Чилингарова. — И вообще считаю, что если есть задача что-то снять — нужно сначала договориться с местом, где вы хотите снимать. Будь то кафе или Эрмитаж. Другое дело — как определить, кто нарядный, а кто нет, кто просто так одевается, а кто специально, чтобы снять контент».

Где проходит та самая граница между личным использованием и коммерческой съемкой? Кто и как ее определяет? Наряд? Наличие хештега? Поза? Сторис? Фото на телефон в рамках визита — допустимо. Фото с упоминанием бренда — вызывает вопросы. И таких примеров можно придумать еще много. Вот и выходит, что сегодня музейные смотрительницы оказываются в роли модных цензоров, а инфлюенсеры — в положении невольных провокаторов. Не потому, что кто-то злонамерен, а потому, что ясных правил нет. А там, где нет правил, всегда будет конфликт.

Telegram-канал: журнал «Мурзилка»

Может быть, именно об этом и стоит поговорить честно — с музеями, кураторами, блогерами. Дело не в деньгах, а в принципе. И в том, как эти принципы объясняются, и вот здесь встает вопрос о коммуникации. Что делать музею, когда он оказался в центре шума? Как не потерять лицо и при этом выйти победителем? Блогер Настя Полетаева в своем телеграм-канале «безфильтров» формулирует это так: «Этот скандал — лишь первый вскрывшийся нарыв в долгом конфликте между олдскульной культурой и контентным мышлением, где музей — это прежде всего фон. И да, ситуация не про однозначное “прав” или “виноват”, а про неумение говорить. Блогерши, может, и перегнули. Но и ответ Эрмитажа — пример чудовищной коммуникации. Как будто соцсети придумали вчера. Вместо того чтобы превратить спор в диалог, музей выбрал тон, в котором разговаривает та самая сотрудница на входе. В этом и есть настоящая проблема».

«Как заранее узнать, будет ли съемка коммерческой и не поставит ли посетитель позже тег бренда на свое фото, сделанное в музее?»

А вот как, по мнению специалистки по культурным коммуникациям Анастасии Ландер, могла бы выглядеть грамотная реакция: «Если бы музей действительно хотел выступить в этой ситуации красиво — все могло бы быть иначе. Я бы на месте пиар-службы связалась с той самой девочкой, которая уже завралась в попытке отбить сомнительную сумочку. Предложила бы ей партнерскую интеграцию — бесплатно. Сняли бы рилс: она кривляется в интерьерах Эрмитажа, музей подмигивает. В кадре — и дама-билетерша, которая торжественно вручает ей эту сумку. Получилась бы ироничная, живая, открытая история. Все, антиреклама превращается в повод для симпатии. А в конце — контакт отдела коммерческих интеграций: хотите серьезно снимать? Пишите. Вот так и строится крутая коммуникация. Из слабого кейса — сильный. Из скандала — доверие». Такой подход — не попытка угодить, а умение вовремя выйти из конфликта не с поднятым средним пальцем, а с поднятым уровнем симпатии. И это куда современнее, чем очередное заявление пресс-службы в духе «все было не так».

Этот скандал — отличный повод заново обсудить, как устроены музеи, как они взаимодействуют с публикой и как нам всем сосуществовать. Да, сотрудники должны одинаково четко понимать регламент. Да, должны быть прописаны условия съемок и процесс подачи заявки. Но, пожалуй, нам всем стоит прекратить вести себя так, как будто музей нам что-то должен. Он ничего не должен. Мы все в нем — гости. И как гость, ты либо принимаешь правила дома, в который пришел, либо уходишь в другой.

Все-таки на дворе 2025 год, и даже инфлюенсеры в спортивных штанах понимают разницу между «контент» и «контракт». Так почему же к музеям у нас до сих пор отношение как к бесплатной фотозоне с барочным интерьером? Внимание — не валюта. И лайки — не пожертвования. Эрмитаж — это не лофт в Хамовниках и не глянцевая декорация. Лепнина есть и в питерских парадных, а музей — место, в котором просто так ничего не делается. Даже тишина здесь — тщательно отреставрированная.

Этот скандал — не про один случай, а про серую зону без четкого регламента при антикризисных событиях. И это не потому, что музеи против молодежи, а потому, что всем — и институциям, и инфлюенсерам, и обычным посетителям — нужно понимать правила игры. И пора их сформулировать. Вместе. Но пока мы все — и музеи, и публика — действуем по принципу «не пойман — не фэшн».

Telegram-канал: журнал «Мурзилка»