Дама с музеем

ФОТО:

GETTY IMAGES, LEGION-MEDIA, ТАСС, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

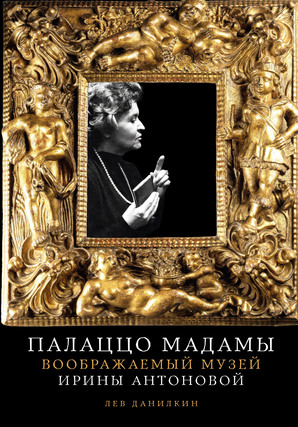

1 октября «Альпина нон-фикшн» выпускает новую книгу Льва Данилкина, лауреата премии «Большая книга» и автора биографий Ленина и Гагарина. В «Палаццо Мадамы» Данилкин собирает «воображаемый музей» Ирины Александровны Антоновой, знаменитой гранд-дамы Пушкинского музея, прослужившей на посту директора ГМИИ 50 лет. Интервью с друзьями и сотрудниками Антоновой сопровождаются репродукциями 38 произведений искусства (от «Джоконды» и «Давида» до «Красных виноградников в Арле»), имеющих прямое или косвенное отношение к ней. Специально для The Blueprint Марина Федоровская прочитала «Палаццо Мадамы» и выбрала из коллажного портрета самые интересные цитаты — про золото Трои, прямую линию с Владимиром Путиным и похищенную икону XIV века.

Лев Данилкин, «Палаццо Мадамы», 2025

О том, как Антонова вернула похищенную икону

Дело было в самом начале 1980-х: дежуривший в тот день искусствовед Виктор Мизиано, совершая вечерний обход, обнаружил в одном из залов, на щите, где висела небольшая деревянная итальянская икона XIV века, пустое место; смотрительница задремала и пропустила момент исчезновения. Мизиано забил тревогу; охрана вызвала милицию. ИА (орфография авторская. — Прим. The Blueprint) узнала о наступившем армагеддоне из телефонного звонка; не задумываясь, она наказала закрыть музей, никого не выпускать, заблокировать всех, кто там находился. Сотрудники понимали, что в принципе это незаконно и директор может ответить за свое самоуправство, — однако исполнили распоряжение «под ее ответственность». Выскочив из своей квартиры на Ленинском, она села за руль и буквально через несколько минут, промчавшись по городу на огромной скорости, была в Музее. По громкой связи, с глеб-жегловским металлом в голосе, она объявила растерянным посетителям: похищен экспонат, и если через 15 минут его не предъявят — например, поставят где-то на видное место, — то я лично обыщу каждого, кто сейчас в залах; вы окружены, сопротивление бесполезно, сдавайтесь. Милиция, что характерно, отказывалась проводить такого рода фильтрацию, ссылаясь на отсутствие права обыскивать граждан без санкции суда. ИА настаивала — «я отвечу».

Заведующая отделом древнего Востока Светлана Измайловна Ходжаш и директор музея Ирина Александровна Антонова во время осмотра скульптуры перуанского бога медицины

Евзерихин Эммануил / ТАСС

По словам мемуаристов, ей удалось настроить смотрителей таким образом, что те согласились задерживать и проверять всех посетителей лично — и уже едва ли не принялись заглядывать в сумки тех, кому не посчастливилось оказаться в Музее в этот день. Однако, по словам Мизиано, «она это настолько убедительно сказала, что через 15 минут икона стояла на лестнице; ее вернули, подкинули».

***

О том, как Антонова все успевала

Довольно типичная суббота 84-летней ИА (которая три-четыре дня в неделю вела пятичасовые, без перерыва, серии совещаний): «Мы открывали галерею и несколько дней монтировали, решали, какие где залы будут, каких художников где выставить, работали всю неделю, но не успели, на субботу надо было — договорились попозже — в 12, чтоб хоть подольше поспать. И вот в 12 мы собираемся — поспавшие, ИА — как всегда на каблуках, с 12 до 6 — с картинками по залам. И вот на седьмом часу, я сама, — вспоминает [заместитель заведующего отделом искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков] Александра Данилова, — на ногах гудящих, мы куда-то идем, ИА впереди меня, и ИА говорит, что вот еще она собирается в Большой театр, сейчас перекусит — потому что перерыва никто не делал, и к 7 она успеет доехать до Большого — там спектакль, не хочет пропустить... А потом она говорит: а вот еще я с утра мужа-сына на дачу отвезла. А дача — 100 километров. То есть, я так понимаю, она встала, погрузила мужа, сына в машину, отвезла — 100 километров туда, 100 обратно, — потом приехала на повеску — и теперь еще в театр собирается. И это было нормально».

Дмитрий Серебряков / ТАСС

О троянском кладе

Большинство сотрудников Пушкинского утверждают, что они всегда прекрасно понимали, что в Музее — внизу, на лестничке, рядом со входом в экскурсионное бюро, за небольшой дверью — есть «кое-что еще»: спецхран.

Понимали странным образом как раз потому, что в Пушкинском Антонова никого внутрь не пускала под страхом смерти — тогда как, например, в Эрмитаже, где нравы были менее строгими, могли по знакомству и трофейного «Графа Лепика» Дега показать, да еще пожать плечами: а чего вы так далеко-то ехали — у вас у самих там, поди, не меньше.

***

Валентин Черединцев / ТАСС

К концу 1980-х даже и «тайна золота Шлимана» (клада из золотых украшений и других предметов, обнаруженного археологом-любителем Генрихом Шлиманом в 1873 году во время раскопок Трои; в 1945-м он был передан из Берлина в Москву и до 1990-х секретно хранился в Пушкинском музее — с тех пор экспонируется в зале Древней Трои на первом этаже главного здания. — Прим. The Blueprint) стала секретом Полишинеля, и дверь рядом с экскурсбюро показывали друг другу как курьезную достопримечательность: нарисованный очаг в каморке у папы Карло, — причем все догадывались не только о существовании театра — но и что в этом театре за репертуар.

Дело в том, что мимо экскурсбюро время от времени шествовала группа с весами и прочим оборудованием, и все знали, что, согласно музейным правилам во всем мире, если есть золотые вещи, хранителям надо их регулярно взвешивать. Искусствовед и бывший научный сотрудник ГМИИ Григорий Козлов рассказывает, что «существовал специальный старичок — хранитель этого особого фонда» (видимо, речь идет о Юрии Емельяновиче Чистякове,

чью деятельность контролировали главный хранитель и специальный сотрудник Комитета финансового контроля), «он и главный хранитель осматривали его регулярно, Антонова при этом присутствовала».

О том, как Антонова (якобы) разбивала слепки скипетром

Александр Щербак / ТАСС

Разумеется, даже и абстрактная идея выявить, где проходит грань между «сложным характером» и самодурством, требовательностью и психотеррором (или, если угодно, мегерой — и фурией), кажется многим морально неприемлемой, а уж идея обсуждать гипотетические нейроотклонения ИА — абсолютное табу; и все же отдельные респонденты «глубинных интервью» дают понять, что героине, как и другим реализовавшим себя посредством властных отношений людям, было свойственно то, что в (пара) психологии именуется «темная триада личности», для описания нарциссично-макиавеллических черт которой нередко используются — среди прочего! — такие метафорические определения, как «тиран» и «эгоцентрик».

Та же часть сотрудников ГМИИ, что на себе ощутили, каких вотановских масштабов мог достичь гнев ИА, придерживается скорее полусерьезной «готической» версии о «тайном помешательстве»; косвенным образом ее разделяли даже и более широкие слои населения, среди которых, собственно, и распространялись еще в начале 1970-х слухи о том, будто ИА, одержимая идеей стать владычицей собрания исключительно подлинников, по ночам бродит по своему Музею и разбивает слепки скипетром; более того, мнимая безумица и сама любила цитировать в качестве анекдота эту клевету.

Те, у кого порог тревожности был повыше, завидев ее, не сворачивали — однако даже они, когда их вызывали в антоновский кабинет, просто на разговор или на «дирекцию», шли туда словно на голгофу, и, согласно недостоверным источникам, всякий день, уже к обеду, когда первая кровавая жатва была собрана, площадка перед дверью в приемную оказывалась усеяна трупами и полутрупами; белый пол был аналогом каприйской скалы, с которой сбрасывали в море тех, кто осмелился перечить или ослушаться императора Тиберия.

«Ах вы знаете?! — доносился изнутри женский голос. —

Ну и Я тоже кое-что знаю! Уж извините — Я здесь директор! И решать буду Я, это моя ответственность!» Доктора наук, втянув головы в плечи, откупоривали припасенные пузырьки с валидолом — и, пытаясь унять дрожь, снова приставляли ладонь к уху. «Что значит “просто двадцатый век”?! Нет, вы меня обманули! Это депрессивное искусство, а не “просто”! Я вам не доверяю! Вы мне не нужны!»

***

Getty Images

О том, как Антонова не боялась крови

ИА намеревалась пойти на фронт еще в июне 1941-го (ей на тот момент было 19 лет. — Прим. The Blueprint); теперь (поработав «некоторое время на фабрике “Буревестник” на конвейере») она записалась на курсы медсестер — причем работа в госпитале началась сразу и дальше шла параллельно учебе. Окончив весной 1942-го («с хорошими отметками») курс в звании младшего сержанта медицинской службы, ИА на протяжении нескольких лет работала в госпиталях: сначала в пересылочном эвакогоспитале на Красной Пресне, потом на Бауманской.

Бесстрашная и рисковая, несколько раз ИА попадала под бомбежку, особенно ей запомнился эпизод октября 1941-го в остановившемся поезде: надо было выбежать из вагона и залечь в перелеске. Но рядом с ИА оказалась беременная женщина, которая не могла спрыгнуть с подножки — и была очень испугана; ИА осталась с ней — и все время, пока продолжалась тревога, утешала ее, подвергаясь смертельной опасности.

Любопытно, что впоследствии ИА говорила одному из своих сотрудников, что, если бы не стала искусствоведом, из нее «получился бы хороший хирург, я думаю. Ведь я крови не боюсь». «Это было так сказано, — припоминает мемуарист, — [у нее были] прозрачные, холодные, “зимние” такие — как у Герцена про Николая I — глаза... страшно становилось... Она действительно этой крови не боялась — во всех смыслах. Могла бы стать хирургом хорошим, безусловно».

Валентин Черединцев / ТАСС

О том, что Антонова — вампир

Не исключено, что этот нелепый предрассудок (о том, что Антонова — вампир. — Прим. The Blueprint) получил столь широкое распространение в силу бросающейся в глаза уникальности организма ИА: а как еще, спрашивается, объяснить полное отсутствие какой-либо естественной возрастной амортизации (она с каждым годом становилась только краше, элегантнее и энергичнее прежнего — притом что все ее более-менее ровесники на глазах дряхлели или сходили в могилу) в сочетании со странными перепадами внешнего облика — от мертвенной бледности утром к пышному румянцу вечером, особенно после сеанса общения с «подходящими» для «донорства» сотрудниками.

Все это буквально вопияло об интерпретации — и способствовало зарождению в головах у коллег ИА разного рода паранаучных теорий о природе необычного феномена, самой распространенной из которых является гипотеза о том, будто «Антонова — энергетический вампир».

***

Святослав Рихтер

ИА не видела в своем долголетии ничего курьезного: она была как запущенный несколько десятилетий назад в глубокий космос аппарат, который, да, достиг невероятных далей, каким и названия-то нет, — но зато каждый день год за годом продолжает делать невероятные открытия. Она гордилась своей «нечеловеческой» энергичностью — и ощущала в этом плане свое сродство с тоже феноменально сильным и выносливым пианистом Святославом Рихтером (на которого, впрочем, нападали часто приступы депрессии, тогда как на ИА — никогда).

Свет, источаемый великим музыкантом — настоящим «ренессансным человеком», реинкарнацией тех, «старых» гениев, которых ИА знала по их шедеврам и вазариевским очеркам, — «моделировал» ее в самых разных аспектах. Своим «эмоциональным», временами эксцентричным поведением Рихтер мог косвенно поощрять ее тоже вести себя особенным образом, не так, как «обычный директор обычного музея». Рихтер с его приступами ярости (как, кстати, и другой деловой партнер ИА — И.С. Зильберштейн, также славившийся своими «особенными» коммуникативными манерами) в каком-то смысле наделял ее «индульгенцией».

Ирина Антонова и Святослав Рихтер. ФОТО: Анатолий Гаранин / ГМИИ им А.С. Пушкина

О том, как Антонова «открыла» русский авангард

«Москва — Париж» (двухчастная, в Париже (1979) и Москве (1981), выставка, где произведения русского авангарда — Кандинского, Малевича, Родченко, — были представлены совместно с работами их французских современников — Пикассо, Матисса и других. — Прим. The Blueprint) — затевалась как демонстрация крепкости культурных связей России и Франции — и намек на возможность новой антиамериканской антанты — через голову «оккупированной» Вашингтоном Германии.

Вещи для совместного проекта советского Минкульта, Центра Помпиду и ГМИИ собирали несколько лет: от Орсе и Музея Виктории и Альберта до маленьких частных коллекций. Московская часть — где официально «автором концепции и генеральным комиссаром выставки» заявлена ИА — состоялась в 1981-м.

Леонид Ильич Брежнев и Ирина Александровна Антонова во время осмотра выставки «Москва — Париж. 1900-1930»

Владимир Мусаэльян / ТАСС

Сейчас сложно уловить, почему ИА рассказывает о «Москве — Париже» так, будто это был ее прыжок через горящий обруч:

в чем, собственно, состоял идеологический риск —

если выставка абсолютно санкционирована и на нее ожидается протокольный визит генсека.

***

Однако же изрядную часть оригинальной выставки составлял

русский авангард, а в начале 1980-х не то что Малевич и Филонов — Петров-Водкин и тот числился в списке «полупроходных»; выставка — со «Смертью комиссара» — за десять лет до этого в Русском воспринималась как прорыв и глоток свободы. Публика — и «просвещенная» в том числе — либо не подозревала о мировом масштабе и статусе «русского авангарда», либо не знала о существовании этого художественного феномена вовсе. Это «незнание» было связано с искусственными ограничениями,

в основе которых лежали опасения идеологического характера.

Вся «авангардная» живопись воспринималась властью не просто как эстетически неприемлемый проект, «антиреализм», «дегенеративное искусство», вызывающее у квалифицированных зрителей из Академии художеств судороги отвращения, но как потенциально деструктивный для текущей официальной картины мира материал.

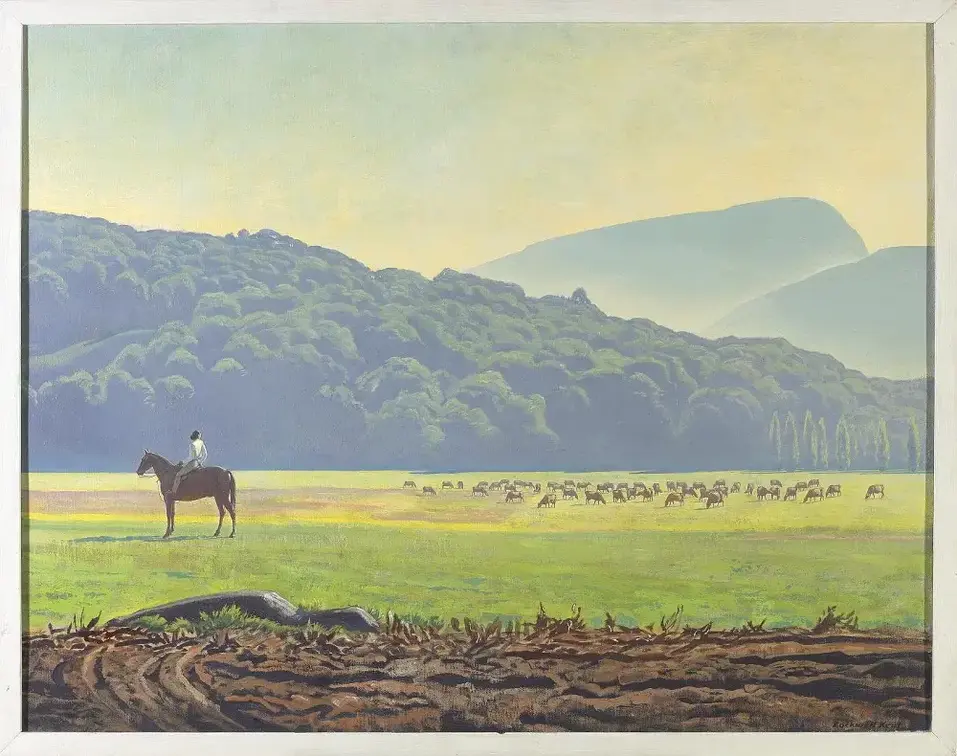

Рокуэлл Кент. «Салли верхом на лошади. Асгор», 1948. ГМИИ им. А.С. Пушкина

О том, как Антонова сослала Кабакова в Дом графики, а Уорхола — на колоннаду

Пушкинский, даже притом что в его витринах были выставлены всего лишь гипсовые копии античных статуй и не имеющие ни малейшей политической подоплеки «рембрандты», автоматически выносило на «либеральную» сторону. ИА могла шарахаться от любой политики, демонстрируя публике каменное лицо, а начальству — лик советской женщины, всегда выбирающей исключительно правильную, благонамеренную, прогрессивную сторону; однако десталинизация, модернизм, вестернизация, разрядка — именно этот набор смыслов, а не, например, «возрождение национальных традиций» и плач по умирающей русской провинции, ассоциировался с музеем. Соответственно, даже самые «невинные» и нейтральные выставки — современных художников Исландии, примитивистов Югославии, Рокуэлла Кента (не говоря уже об израильской графике) — поневоле «окрашивались» и выглядели как маркированные особым «свободомыслием» антоновского Пушкинского.

Высатвка Энди Уорхола в ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2001

Виктор Великжанин / ТАСС

Да, время от времени она пускала к себе в музей одного-другого художника «из нынешних»; пускала — но скрывая приступы тошноты и зеленея при малейшей попытке вырвать у нее публичную декларацию о лояльности современному искусству; и с такими ограничениями, которые считывались как недвусмысленные сигналы о недостаточно высоком для ее музея статусе художника Х. Один такой «икс» — Кабаков — был сослан со своими инсталляциями в Дом графики, другой не был допущен в Белый зал, который просто закрыли наглухо, — и вынужден был ютиться на колоннаде: Уорхол. Ничего не стоило показать его в самом «парадном» месте музея — но «она в данном случае вошла в абсолютный клинч».

Энди Уорхол, «Портрет Мерилин Монро»

Виктор Великжанин / ТАСС

Ирина Антонова

Persona Stars / Legion-Media

О том, как Антонова прочитала Путину историческую лекцию

Главным событием телевизионной сетки 25 апреля 2013 года была очередная прямая линия Путина: специально подобранные люди в останкинской студии задают президенту вопросы. Несмотря на значительный хронометраж — сопоставимый со среднестатистической вагнеровской оперой, —

представление неизменно пользуется популярностью.

На восьмой минуте четвертого часа произошло следующее. Микрофон —

«у нас есть культурный вопрос из Москвы!» — переходит к ИА, которая примерно на протяжении пяти минут — волнуясь, нехарактерным для себя подрагивающим голосом, иногда запинаясь, мучительно долго — брови ведущих все выше — читает мини-лекцию о том, что некогда в Москве был Музей нового западного искусства, ГМНЗИ, затем его расформировали, коллекцию передали в Пушкинский, а затем половину забрал себе Эрмитаж.

во время «Прямой линии».

Михаил Климентьев / ТАСС

Обилие нетривиальных для жанра политического шоу деталей быстро насыщает атмосферу тревогой — когда присутствующие начинают переглядываться, не понимая, что именно сейчас происходит.

***

ИА меж тем — попутно бросая в сторону шипящих ей организаторов «да, сейчас я задам» — переключается на что-то вроде проповеди о моральной необходимости восстанавливать разрушенные институции: вот ХХС восстановили — и церкви надо восстанавливать! (славящийся своим благочестием Путин в этот момент делает приличествующую ситуации мину) И музеи! В финале своего десятиминутного (!) уже спича ИА заявляет, что государство обязано — «я хочу вас спросить, согласны ли вы рассмотреть этот вопрос?» — воссоздать в Москве уничтоженный музей, причем следует передать в него ту часть картин из ГМНЗИ, которая хранится в Эрмитаже: «это нравственный вопрос», на что Путин — откровенно ерзающий и уже сообщивший, что да, он знает, «Моне очень красивые вещи есть — Париж после дождя там» — отвечает: «Рассмотрим, я не против, но на уровне Министерства культуры».

О том, как Антонова носила орден Ленина на костюме Chanel

Даже в самые «декабрьские» — насыщенные социальными коммуникациями — вечера своей биографии ИА купировала у наблюдателей малейшее желание назвать ее «светской львицей» или «иконой стиля» — видимо, потому что вместо собственно «стиля» в одежде ощущалась «нулевая степень» материального, отсутствие предметности, почти абстракция — идея гардероба. Туфли с небольшими каблуками, минимум украшений — «никто не носит орден Ленина на костюме Chanel столь же элегантно, как Антонова», как, не без яда в голосе, выразился один из директоров Дрезденской галереи. Ее платья и жакеты никогда не наводили на мысли насчет «у граций в отпуску и у любви в отставке», а весьма консервативного дизайна деловые костюмы не казались «старушечьими». В ее поздних журнальных фотосъемках часто встречается кадр, где она сидит на музейной банкетке, заложив ногу за ногу и демонстрируя лодыжки; ровно настолько, чтобы это выглядело «элегантно», ни сантиметра больше и ни сантиметра меньше. Как пропорции у ренессансных ангелов.

Саверкин Александр / ТАСС