Культура • Книги

1 января 2026

Праздник в приморском отеле

Павел Пепперштейн

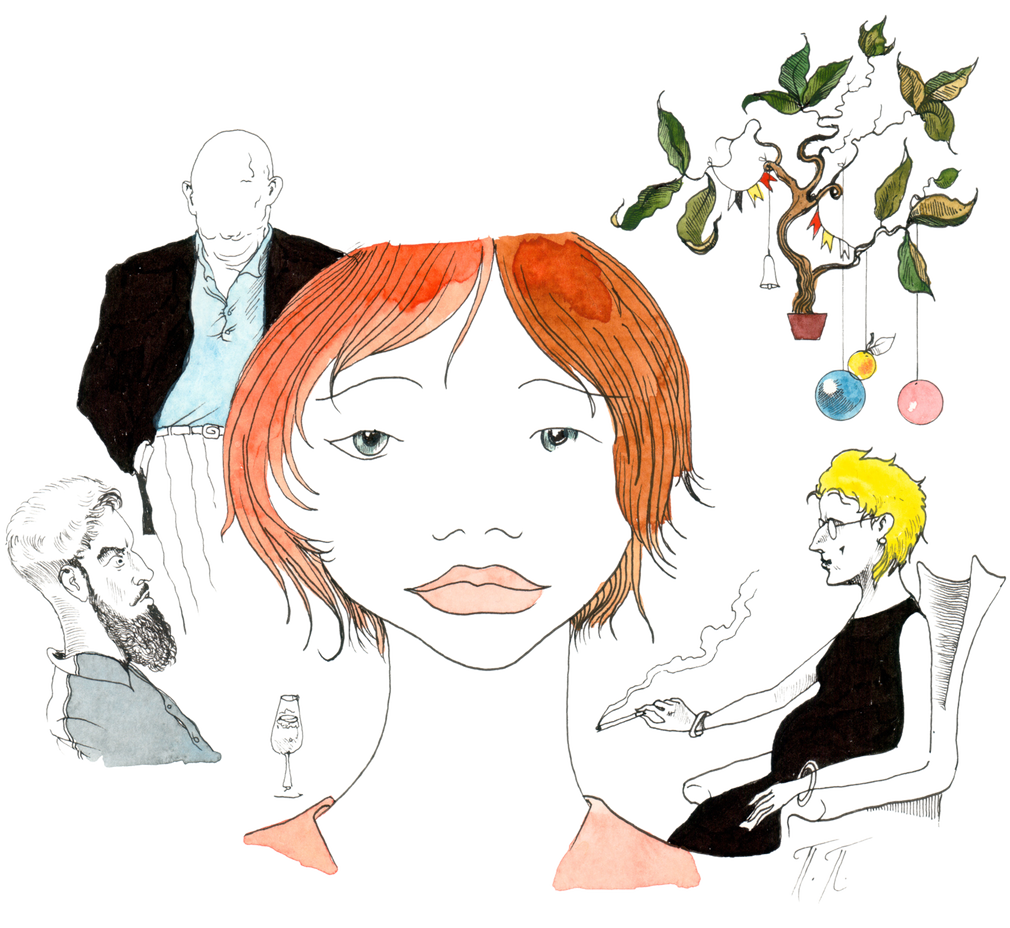

Художник, писатель, теоретик искусства, рэпер, кинорежиссер и фэшн-дизайнер — один из основателей легендарной арт-группы «Инспекция „Медицинская герменевтика"» (1987-2001), создатель «психоделического реализма», автор романа «Мифогенная любовь каст» (совместно с Сергеем Ануфриевым) и еще нескольких книг, лауреат премии GQ в номинации «Лучший писатель года» (2007) и в целом один из самых продуктивных художников нашего времени, не устающий создавать регулярные галлюцинации, позволяющие переосмыслить прошлое, настоящее и будущее во всегда неожиданных обстоятельствах. Автор иллюстраций к «Сказкам» этого года, он заодно подарил нам рассказ, ситуация которого кажется одновременно смутно узнаваемой и совершенно новой интерпретацией Нового года как символа волшебства, обнуления времени, театральности новогодних представлений и той точки, когда ты стоишь посреди времен и существуешь во всех одновременно.

екабрь выдался темным, теплым, но совсем не ветреным — море в бухте набухло; лежало тихое, таило в себе йодистую угрюминку: то ли оно обиделось на что-то, или же, напротив, оцепенело в ожидании праздника — так сахарно цепенеют серьезные дети в декабрьские дни, скованные предчувствием почти невыносимого ликования. Эти дети надеются на то, что анфилада серых неулыбчивых дней приведет их в сверкающий зальчик, где сердце забьется птиченькой от восторга: там будет стоять облитая струящимися огнями елка, там…

Но в приморском отеле этой зимой не было детей — ни серьезных, ни шутколюбивых: никаких. Весь декабрь обитало здесь всего только четверо постояльцев: двое мужчин и две женщины. Жили они порознь, в разных номерах, да и знакомы между собой не были, хоть и приходились друг другу соотечественниками. Все четверо прибыли из огромной страны, лежащей далеко отсюда — на севере.

Здесь же, на южных островах, елок не наряжали — не произрастали тут елки. Поэтому нарядили иное растение, в кадке: оно влачило свое ароматное существование в отельном ресторане. Никто (ни из числа гостей, ни из персонала) не знал, как это растение называется. И не желал знать. Что не помешало бережным смуглокожим рукам развесить на витых ветках зеркальные шары, плоские золоченые звезды, серебряные полумесяцы, орехи и полосатые сладости в форме фараоновых жезлов.

Отель (даже не просто отель, но отель-резорт) назывался, между прочим, «Детокс» и обладал строгими правилами. Список этих правил и ограничений встречался здесь повсюду: в мрачных траурных рамках эти палевые листочки маячили на стенах в каждой комнате, в каждом коридоре, в каждом отельном закутке. Здесь строго-настрого воспрещалось пользоваться персональными гаджетами: все ноутбуки, лэптопы и айфоны сдавались в администрацию при заселении. И увидеть их снова гости могли только в момент прощания с отелем.

Здешний ресторан славился отличной кухней, но на употребление алкоголя накладывались кое-какие ограничения. Впрочем, в преддверии новогодних праздников все алкогольные табу рухнули: гостям оставили высоченный холодильник, полностью утрамбованный изнутри шампанскими бутылками. Оставили и еще два холодильника, где хрустела и морозилась разнообразная снедь.

Что значит: оставили? Да, именно так: гостей оставили одних в новогоднюю ночь. Персонал вежливо, но угрюмо извинился: эту ночь мы проводим с семьями, так повелось в нашей маленькой державе. Справляйтесь сами в эту праздничную ночь, но уже завтра вечером мы снова будем обслуживать вас. Обслуживать внимательно, заботливо, обходительно, но — без улыбок. Это не значилось в списке отельных правил, но, кажется, существовало одно негласное — персонал никогда не улыбался гостям. Никто не шутил и не отвечал на шутки. Этим темнокожим лицам так пошли бы свойственные им белоснежные улыбки — улыбки беспечные, мудрые, игривые, кокетливые, лихие... И они обменивались этими улыбками, щедро одаряли друг друга этими веселыми зубастыми зарницами, но... лишь в отсутствие гостей. С постояльцами же держались скорбно, строго — как с уважаемыми мертвецами.

Итак, в последний вечер года четверо постояльцев остались здесь одни. Законы праздничной ночи наконец-то усадили их за один стол в опустошенном, но сияющем отельном ресторане, выходящем на море. Море довлело здесь, огромное и темное, лежащее под беззвездным небом. Людей отделяла от моря лишь стеклянная створчатая стена... но чей-то палец нажал нужную кнопку, и стена послушно разъехалась, собралась складками, исчезла, слегка лучась: так исчезают ангелы. Холодом не охолонуло. Было тепло, влажно, безветренно. Четверо уже пили, хотя до наступления Нового года оставалось более часа. Уже второй раз хлопнула шампанская пробка, уже второй раз пена оросила скатерть. И безалаберно наполнялись и пригубливались бокалы. И уже легкая праздничная разнузданность являла себя в разговорах, хотя все четверо целый месяц до того прожили в одном отеле и даже словом не перемолвились.

— Вот и познакомились. Как говорится: лучше поздно, чем никогда. — произнесла самая молодая из них — девушка лет двадцати. — Будем ли мы с вами играть в традиционные исповедальные игры? Поведаем ли мы друг другу свое явное и сокровенное? Расскажем ли все наши жизни без утайки? Ответим ли друг другу на невымолвленный вопрос: что заставило каждого из нас броситься в объятия уединения, затаиться в этом самом дальнем из чужестранных уголков, оборвав на время все связи с миром? Почему каждый из нас пожелал встретить наступающий год без близких, без друзей, без возлюбленных — в одиночестве, которое обернулось компанией незнакомцев. Более того: отчего это каждый из нас захотел поставить себя в такие условия, когда ни поздравить никого нельзя, ни получить поздравления?

Ответил ей молодой человек, высокий, раздражительный, синеглазый, атлетически сложенный, с длинной черной бородой и маленьким, крайне румяным личиком, на котором постоянно сменяли друг друга два выражения: одно капризно-эгоцентрическое, а другое — плывущее, затерянное, глубоко нырнувшее в какую-то расщелину.

— Ваш взгляд говорит мне о том, что вы ожидаете от меня таких слов, как «мне все надоели» и «мне всё надоело». Ну да, мне все надоели и мне всё надоело, но дело не в этом. Дело в том, что мне надо хорошо поработать. Для этого нуждаюсь в уединении, в изоляции. Я драматург, пишу новую пьесу. Эта вещь, эта пьеса — она, как вампир, высасывает из меня мою кровь каплю за каплей. И я отдаю ей свою кровь без сожалений, без сомнений. Но ничего еще не закончено... Требуются еще несколько недель упорного труда. Пишу от руки, по старинке. Из-под живой руки и реплики выходят живые, медвяные, взъерошенные, как пух на темечке любезного птенца. А в целом: ноль интересного, никакой тайны. Всё интересное, все тайны — они будут потом, на подмостках. А нынче — труд и только труд. Безликий, терпеливый труд на фоне этого темного моря, этих крабов, этих молчаливых маслиноглазых официанток... Лучше вы расскажите. Вы задали тему исповеди, вот и исповедуйтесь на здоровье.

Девушка слизнула обрывок шампанской пены со своей холеной губы.

— Я не стану называть себя словом «студентка», хотя да, безусловно, я — студентка. Студеная студентка. Но на самом деле я просто тусовщица. Всё так банально. Я молода, прекрасна, у меня любящие и щедрые родители, у меня так много волшебных друзей. Я обожаю наряжаться, танцевать, шептаться с подружками... Господи, ну конечно же, любовь целиком и полностью оккупирует меня. Но я запуталась... Ох, как я запуталась! Вы трое... Мне кажется, вам всем так часто приходится видеть запутавшихся барышень, что я для вас как слово СКУКА, написанное гигантскими буквами на стене атомной электростанции. Короче, так вышло: у меня четыре любовника. Это невыносимо, но... Да, я люблю. Каждого из них. И каждого — разной любовью. Вот и нас здесь четверо: это число преследует меня! И как же я устала лавировать, скрываться, лгать, извиваться между ними! Они не знают ничего друг о друге, не подозревают даже. Но так продолжаться не может. Вы сказали, драматург, ваша вымышленная пьеса высасывает из вас кровь. А я вот теряю кровь и бьюсь в сетях своей собственной пьесы. Только она — не вымышленная...

— Значит, вы уединились, чтобы сделать выбор? — спросила женщина лет тридцати пяти, облеченная в черную просторную одежду, в очках с плоскими золотистыми стеклами.

— Да, выбор. Я знаю, что должна его сделать. Я надеялась, что, когда я убегу от всех за тридевять земель, скроюсь на курортных задворках мира... Останусь в тишине, в пустоте... Тогда мой ум очистится, и сердце тоже... Я ждала того мига, когда мои ум и сердце, обнявши друг друга, пропоют, промурлычат, прошепчут, выкрикнут ответ на вопрос: кто? Кто из четверых?

— И что же? Ваши ум и сердце ответили вам? — с неприятной усмешкой спросил четвертый постоялец — тот, что до сего мига молчал.

Это был грузный мужчина за сорок, с квадратным телом и белой, лысой, совершеннейше безволосой головой. Лицо ему выпало столь же белое и просторное, как и лысина. Лицо напоминало комнату с белыми стенами — комнату, в которой никто не живет, а только заходят иногда постирать и погладить белье. Глаза зеленели, как две полупрозрачные кнопки на стиральной машине: чистые, злобные, сонные, высокопарные, сентиментальные...

Девушка с четырьмя любовниками взмахнула ладонями, словно крыльями:

— Мои ум и сердце молчат. Месяц я провела здесь одна и все пыталась думать о них, о моих любовниках, взвешивать их на моих внутренних весах... Но ничего не выходило. Вместо этого я все эти дни смотрела на море и думала — да, думала о море. Только о нем. Только о море.

Девушка быстро встала и вышла на узкий балкон ресторана. Взгляд ее с таким жадным вниманием скользил среди волн, словно она отыскивала там волшебную рыбу, исполняющую желания. Или же чернокожую русалку, скрывающуюся среди теней черной воды.

— Море, почему ты такое странное? — спросили девушкины губы. — Такое просторное и вместе с тем такое тесное, словно бы сдавленное скалами со всех сторон? Море, ты такое тихое, затаившееся, как зверь в засаде. Такое большое и вместе с тем такое маленькое. Ты молчишь, но ты дышишь — я слышу твое дыхание, — слишком осторожное, слишком теплое дыхание оседает на моих щеках. Море, почему в тебе нет свежести? Море, где твой простор? Где твое отдохновение? Боже, как хочется свежести! Как мне нужна твоя необъятная дикая свежесть! Но ты душно дышишь, море! Душно и равнодушно дышишь. Или я заехала слишком далеко на юг: здесь не случается свежести.

Женщина в черном подошла к ней, положила суховатую худую руку на плечо.

— Может быть, мы поможем тебе выбрать? Мы, русские, часто доверяем незнакомцам. Незнакомцы — это случай. Олицетворение рока. Опиши своих любовников.

Девушка пружинисто вынырнула из-под женской руки.

— Первый — он самый красивый и самый веселый. Всё ему нипочем. Радость переполняет его глаза. Он — как солнечный свет. Все любят его, любуются им. И я люблю и любуюсь. Но рядом с ним я чувствую себя мрачной тенью. Второй — очень богат. Богат и щедр. Он зовет меня в миры процветания, довольства, преуспевания. Но я и сама из богатой семьи. Поэтому мне скучно в этих мирах. Третий — безумно талантлив. Но у него есть одно животное... ну да, домашнее животное... маленькая пушистая тварь. Совершенно безобидная, и он так привязан к этому нечеловеческому существу. Я же... меня оно смущает, пугает. Когда я заглядываю в очи этого нечеловечка — словно ледяной шарик глотаю. Последний же из моих любовников — больной старик. Когда я прихожу к нему на исходе ночи, после бешеных танцев в разноцветных клубах, он так жадно обнимает мое потное тело, усыпанное сияющими блестками. Глиттеринг... Such bitter and glittering Love!.. В нем живет такая жадность, как будто он смотрит на меня из потустороннего мира... Пожалуй, люблю его больше остальных. Но он скоро умрет. Мне не по душе пить теплую водку на неряшливых могилах. Да ладно, впрочем. Я выдумала их всех. Нет у меня никаких любовников. Ни одного.

— Я догадалась, — женщина в черном закурила тонкую сигарету.

— А вы, догадливая, отчего кусаете свои руки, когда никто вас не видит? — спросил лысый, дотронувшись до дамского локтя. Из-за некстати задравшегося рукавца виднелся голубоватый полукруг, оставленный ровными, здоровыми, небольшими зубами. Явно женскими.

— Мои зубы оставляют на моей коже оттиск в форме буквы С, — спокойно ответила дама в золотистых очках. — Это первая буква имени человека, которого я ненавижу. Девушка страдает оттого, что в ней — избыток любви. Я же страдаю потому, что во мне — избыток ненависти. Раз уж мы играем здесь в исповедальню... Открою вам небольшой секрет. Нас здесь не четверо. Нас пятеро.

Дама раскинула в стороны черную шаль и опустила глаза на свой слегка круглящийся живот.

— Вы беременны?

— Именно. Шестой месяц. Девочка, уже знаю. Она здесь, с нами. Но и не совсем с нами. А отца этого ребенка я ненавижу. Это, знаете ли, такое глубокое чувство. Оно глубже любви. А дитя... То, что во мне... Ее я наполовину люблю, наполовину ненавижу. Ведь она свернулась во мне в форме буквы С.

Все четверо немного помолчали, взирая в глубину своих бокалов.

Будем ли мы с вами играть в традиционные исповедальные игры? Поведаем ли мы друг другу свое явное и сокровенное? Расскажем ли все наши жизни без утайки? Ответим ли друг другу на невымол-вленный вопрос: что заставило каждого из нас броситься в объятия уединения, затаится в этом самом дальнем из чужестранных уголков, оборвав на время все связи с миром?

— О чем ваша пьеса? — лысый нарушил молчание, обратившись к драматургу.

— О человеке, который хотел победить время, — молодой драматург рассматривал ноготь своего мизинца, время от времени его облизывая. — Болит, сколопендра. Невзначай защемил его ореховыми щипцами. Так вот: мой герой обращается к богам... ну, то есть к Высшим Силам... он хочет заглянуть в будущее, в далекое будущее. Он с детства верит... Ну, знаете, есть такое понятие — «детская вера». Эта вера самодельная, она собственного младенческого изобретения. Он верит, что желание, загаданное в новогоднюю ночь, обязано сбыться. И он молится, стоя на коленях перед Новогодней Елью... А здесь вот нет елок. Обрядили какой-то уродливый бонсай — и довольны. А сами ушли, бросили нас одних. Я думал, нас будут развлекать этническими плясками. А вместо этого — пустота, тишина и четыре человеческие судьбы. А в моей пьесе боги услышали просящего. И подарили ему особое пунктирное существование. Разрешили ему жить долго, очень долго, очень-очень долго... Но... Вы ждете уже этого «но» и правильно делаете. Он живет только сутки в году: полсуток до наступления Нового года и полсуток после. Вся его жизнь — сменяющие друг друга встречи Новых годов.

За месяц своей субъективной жизни он на тридцать лет углубляется в будущее. Постепенно добирается и до будущего действительно отдаленного... Разыграна новогодняя вечеринка, что состоится через несколько тысяч лет. Там всё очень воздушно. Тела легки, прозрачны. Много необычных облаков... Совсем другие беседы, другие страсти, другая радость...

— Дрянная пьеса! Какой-то кружевной бредок! — лысый мужчина встал и резко вышел на балкон. Он оказался еще более раздражительным, чем раздражительный драматург.

Теперь он смотрит в море — столь же напряженно, как перед этим смотрела девушка. И произносит... В его голосе вибрирует лютая злоба:

— Мне одного только нужно было... Скрыться от всех. Чтобы никто в целом мире не знал, где я нахожусь. Никто. В целом мире. Специально выбрал этот отель. Думал, тут будет пусто зимой. Но даже если кто-нибудь и гостит здесь... Всё равно — детокс, все без телефонов, без компьютеров... Никто не сфоткает случайно, не скинет в сеть. Смогу отсидеться. Чтобы не было глаз, следящих за мной. А тут... такое чувство, что смотрят... Прямо на меня... Множество глаз... Что за морок? Ошибся я. Здесь плохое место. Даже из воды смотрят как будто. Щупают взглядами, как щупальцами, трогают, обшаривают... Бред какой-то... Прямо из моря смотрят... Русалки долбаные. Русалки и русалы... А эти трое? Убить бы их, этих гнойных чебурашек! Мне не впервой руки брусничить. О, как бы ослонопотамились эти винни-пухи, если бы услышали мою исповедь! Они ведь видели мое лицо! Близко видели. Нехорошо. Расслабился я из-за этого праздничка елового. Всё потому, что не пил давно. Изжаждалось сердечко — вот и пошел лакать жопастое. Вальнуть их? Сука брюхатая точно всё растрепет в деталях своему мистеру Эс. Писатель станет клювом щелкать на каждом заборе. Еще пьеску высрет — «Как я встречал Новый год на острове». Таких сразу надо нагибать до подземного настроения. А девчонку пощажу. Хорошая она. Пусть живет на радость четырем своим остолопам. Всё равно так залгалась, мормышка вертлявая, что никто ни одному ее слову верить не станет.

Женщина в золотистых очках говорит за его спиной:

— А у вас никогда не было такой вот «детской» веры, что в момент наступления Нового года всё меняется? Происходит Превращение.

Лысый мужчина не оборачивается. Он трет ладонями свое большое лицо, произносит:

— Что она говорит? Что я говорю? Текст какой-то чужой, не мой совсем. Какие еще русалки и русалы? Что еще за «гнойные чебурашки»? Разве это мои слова? Кто так выражается: «руки брусничить»? Убить... Бред какой-то! Я ведь не убийца. «Ослонопотамились» — как по писаному говорю, заучил как будто. Спасите меня, боги, от этого наваждения!

За его спиной бьют двенадцать раз большие напольные часы.

Перед ним вместо морских волн обнаруживается зрительный зал, заполненный взирающими людьми. Драматург, девушка и беременная дама выходят на балкон, который обернулся просцениумом. Становятся рядом с лысым человеком. Все четверо совершают глубокий поклон. В ответ волною вздымаются влажные рукоплескания. За спинами четверых опускается занавес, скрывая приморский отель.

А в глубине зрительного зала, между двух бархатных кресел, встретились две руки — женская и мужская. Женская рука прохладная, нежная, струящаяся, как рука русалки. Мужская — твердая и скользкая, кожа словно бы покрыта мелкими чешуйками: рука морского царя.

Пальцы этих рук переплелись, они взвинченно играют друг с другом, не желая участвовать в производстве аплодисментов.

Ноябрь 2025 года