Рассказ Лии Раздольной из сборника «Невидимые голоса»

Текст:

Лия Раздольная

иллюстрации:

Даша Щемелинина

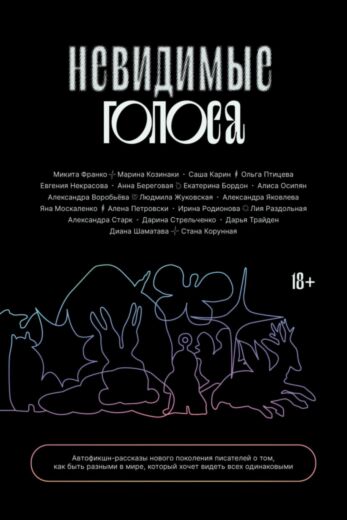

«Невидимые голоса» — это сборник автофикшн-рассказов современных русскоязычных авторов и финалистов опен-колла Popcorn Books и автофикшн-вебзина Autovirus. В центре каждого из них — нерассказанные истории о травмах и памяти. С разрешения издательства публикуем рассказ Лии Раздольной об ее отце — и невозможности с ним поговорить

Полковнику ФСБ в отставке, заместителю директора по безопасности госкорпорации

Однажды у тебя украли ботинки. А потом машину. Каждый раз, когда нас останавливали дэпээсники, ты выходил, показывал им удостоверение, они отдавали тебе честь, и мы уезжали. Как-то, возвращаясь из семейного отпуска с твоими сослуживцами, мы ехали из аэропорта на машинах с мигалками, и водитель в рацию говорил: «М094РД, очистите полосу», «М094РД, очистите полосу», «М094, что непонятного?».

Мне казалось, что ты можешь все. Ты был так зол, когда украли ботинки, — побежал в тапках за вором, но не догнал. Ты подключил все силы, когда, придя однажды утром к гаражу, нашел его вскрытым — предполагал, что машину просто перегнали в соседнюю ракушку и разобрали. Но виноватых не нашли, на тебе несколько недель не было лица. Я боялась даже заговорить с тобой — было так странно видеть тебя бессильным. Что я помню о тебе? Я помню фотографию, где мы сидим на кухне новой квартиры. Денег тогда хватило, только чтобы застеклить окна, но сестра все равно говорила, что я родилась с серебряной ложкой во рту — в новой трехкомнатной квартире. Ты держишь меня на руках и целуешь в высунутый язык. Наш язык любви — прикосновения.

Любимая твоя история, как в детстве «мы хорошо спали вместе». Ты ложился рядом, и я сразу засыпала. Мама же помнит, что засыпал только ты, а я никогда не плакала, просто лежала рядом с открытыми глазами. Я же помню: мне уже десять, по выходным ты приходишь ко мне и начинаешь искать мои пятки под одеялом, чтобы пощекотать и посмеяться оттого, как я пытаюсь спрятаться от тебя. В такие дни ты звал меня вместе пойти в магазин, это были часы наших общих задач: купить колбасу на рынке, зайти за зеленью в ларек, за творогом в молочный отдел. Потом мы возвращались с пакетами, в которых только самое нужное, и ты начинал варить огромную кастрюлю супа. Ее мы будем есть всю неделю.

— Пап, как вкусно! — я дую на огненную красную жижу и так сообщаю тебе, что люблю тебя.

Ты вставал в 5:15, чтобы в 5:50 выйти из дома, перейти переезд, дойти до окраины города Щербинка, открыть гараж, сесть в машину, встать в пробку, переехать переезд обратно и потратить еще два с половиной часа, чтобы добраться на работу. На электричке до Курского вокзала было бы раза в два быстрее, но тебе было важно, что ты можешь позволить себе ездить на чем-то еще. Будильник ты отключал быстро, после двух или трех писков, их я никогда не слышала, зато слышала, как ты десять минут, сидя на кухне, размешиваешь сахар в кофе. Жестяная походная кружка, две ложки сахара и десять минут звонкого скрежета — твоя утренняя йога. Потом ты

аккуратно хлопал скрипучей дверью — по-другому ее было не закрыть, — и дом снова погружался в тишину. Ты уходил.

Ты мог не приходить неделями, а иногда и месяцами. Однажды, после возвращения из длительной командировки в Афганистан, на спине у тебя я заметила маленькую темную точку — чуть впалую, как будто кто-то с силой надавил пальцем и оставил синяк. Но со временем точка не исчезла. С левой стороны, чуть ниже сердца.

Ты шутил, что, когда уйдешь на пенсию, будешь рассказывать истории. Ты так и говорил: «истории», не уточняя, о чем или о ком. Ты ушел на пенсию около десяти лет назад и за это время еще больше закрылся. Ушел в себя. Окей, тогда пару историй расскажу я.

Мне хочется обратиться к тебе. Наша связь тает в молчании, и я не знаю больше, как с тобой разговаривать (если когда-то вообще знала). Пожалуй, мне даже сложно представить, что ты читаешь этот текст и что при этом чувствуешь. Ты можешь решить, что это про другую дочь, другого отца, другую страну, другую силу и другую боль, но нет, папа. Это про нас.

Я смотрю статистику детей, выросших без отцов. Пять миллионов матерей-одиночек из семнадцати миллионов семей в России. Я задумываюсь, сколько из этих оставшихся двенадцати миллионов выросли без отцов НА САМОМ ДЕЛЕ.

Я смотрю статистику детей, выросших без отцов. Пять миллионов матерей-одиночек из семнадцати миллионов семей в России. Я задумываюсь, сколько из этих оставшихся двенадцати миллионов выросли без отцов НА САМОМ ДЕЛЕ. И могу ли я отнести себя к их числу. Нет, не могу — я лишь чувствую, что выросла без отца. Еще я знаю, что это чувство расстроит маму, которая всю жизнь поддерживала во мне ощущение полной семьи. «Папа спрашивал, как ты», «Я рассказала папе про твои успехи в университете», «Скоро прилетит папа, ты приедешь увидеться с ним?» — у меня самой папа уже давно не спрашивает, как я, и, если я приеду увидеться с ним, мы не будем разговаривать. Но я собираюсь. Я хочу полную семью.

Останавливаю каршеринг на границе зоны парковки, наш дом находится уже за ней. Открываю переднюю дверцу пассажирского сиденья, моя собака радостно выпрыгивает из машины. Папа уже ждет. Мы приехали немного не в ту точку, о которой договорились, он хмурится. Мы едем в машине, и неловкое молчание —

ГОСПОДИ, КАКОЕ ЖЕ НЕЛОВКОЕ, ВЕДЬ ЭТО МОЙ ПАПА, МЫ НЕ ВИДЕЛИСЬ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, ПОЧЕМУ Я МОГУ ПРИДУМАТЬ,О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ С ЛЮБЫМ ТАКСИСТОМ, НО НЕ ЗНАЮ, О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ СЕЙЧАС, — наполняет машину.

— Я открою окошко? — мне хочется выдавить в него это молчание, нашу удушающую чужеродность.

— Зачем? Кондиционер же работает, — папа убирает пару градусов.

Я не могу спорить. Кондиционер высасывает тяжесть медленно, слишком медленно, так что она не успевает рассеяться, когда мы подъезжаем к дому.

Заходя внутрь, я протираю лапы собаке и думаю, что мы могли бы поговорить о ней. Ведь всегда безопасно обсуждать животных. В коридоре пиликает его телефон, он останавливается, натягивает очки, отодвигает экран на расстояние вытянутой руки, открывает сообщение. Это видео в вотсапе. Мужской голос под полифонический трек рассказывает анекдот. И вдруг папа расплывается в улыбке и начинает смеяться. Я подсматриваю за ним из-за угла, боясь потревожить его, я наблюдаю, как мой папа умеет радоваться.

Все в семье любят эти редкие моменты, когда ты веселый. Ничего особенного не происходит, но именно это и важно. Эта веселость передается, как зевота, мы все начинаем улыбаться и переглядываться: «Смотри, папе весело. Не спугни. Не испорть». Потому что, когда ты недоволен, — это совсем другая история.

— А потом он меня ударил. Это ни в какие ворота!

Мама звонила вот, просит вернуться, говорит, отец извиняется. Ха, ну да, конечно! Что же он сам не напишет? Я знаю, что он думает, что я сама напросилась. Если вообще что-то помнит.

Мы с моей одногруппницей Н. сидим на кухне. Взгляд постоянно ловит синяк у нее на руке. На теле есть еще, но именно этот зияет на ее бледной коже так, что невозможно оторваться. «Господи, я бы никогда не простила», — думаю. Но на самом деле у меня никогда не было такого очевидного повода. Мы решаем, что Н. немного поживет у меня, а в итоге наше соседство продлится около года. Второй курс университета, мы будем пить каждый день. Когда разъедемся, Н. продолжит зависать в барах. «Обожаю алкоголь! — будет кричать она мне через липкий стол. — Слушай, а ведь это попахивает плохой наследственностью».

Отцы в моих подругах. Подруги в их отцах. «Да ты вылитый отец!» — говорят мне, стоит показать твою фотографию. Мне хочется ответить: «Да нет, на маму тоже похожа». Но это будет неправдой. Отец во мне. Что от тебя во мне, помимо курносого носа?

Уборка в квартире — каждые выходные. Не просто «разбери вещи с пианино и убери стол», нет — генеральная уборка, когда сначала все поверхности надо протереть мокрой тряпкой, а потом аэрозолем с фиброй. Стекло эффективнее всего вытирать влажной хлопковой футболкой, а потом сухим полотенцем, чтобы не оставалось разводов. Пол после пылесоса быстрее мыть руками, но главное — не переборщить со средством, иначе останутся липкие следы и придется мыть по новой. В такие моменты я ненавидела то, что у нас трехкомнатная квартира. Ты любил запах чистоты, ты приучил любить его и меня, ты занимался уборкой, кажется, каждую свободную минуту — любая оставленная не на месте вещь оказывалась спрятанной в ящик или шкаф. Когда к нам приходили гости, они оглядывались и говорили: «Вау, да у вас чисто, как в музее». Конечно, он мне не подходил. Находила его спящим в кровати в двенадцать, рядом — разбросанные вещи, немытую посуду. У меня слишком высокая планка, я привыкла жить в музее, у меня аллергия на разобранность.

Начинала убираться, хлопать дверьми и резко отвечать: «Да нормально все». Кажется, я была мастером пассивной агрессии, у меня был хороший учитель. Но пахло от него так же, как от тебя. Даже его потное, немытое тело не раздражало. Ты долго не принимал его, здоровался сквозь зубы. Однажды 31 декабря ты увидел, как он выпил с нашим соседом по стопке до того, как все сели за стол. Во время боя курантов ты отказался открывать шампанское, сказав: «Тут есть кому это сделать». Мы переглянулись: «Ну вот, спугнули. Испортили».

В день моей свадьбы я сидела в комнате с закрытыми глазами. Меня впервые в жизни красила визажистка, и я думала, что умираю. Мне было безумно страшно. Я осознавала, что стала центром происходящего. Не муж, который стоял у самодельной арки, не подруга, разыгрывающая роль пастыря, не гости, притворившиеся, что росписи еще не было, а я — чистая, прекрасная невеста. И начать это представление со мной должен был ты. Я думала, что не смогу, что запутаюсь в платье и упаду, стоит сделать шаг из этой комнаты. Мама принесла бокал шампанского, я выпила залпом.

Ты ждал у выхода. «И как нам идти?» — только и спросил ты. С невестой следовало отдавать хорошее приданое, его начинали готовить с рождения: одежда, домашняя утварь и другое, — чтобы в первое время мужу не пришлось много вкладывать в жену. К списку могли прибавиться земля, дом, скот. Ты так много трудился: в детстве разгружал уголь с отцом, потом работал на двух сменах, выбирал ночные дежурства, не отказывался от длительных командировок. Ты экономил, копил, построил дом, вырастил двух дочек (засчитано за одного сына). В усадьбе Марии Тенишевой в Смоленской области около списка ее приданого ты улыбаешься и шепчешь моей старшей сестре: «Ничего, у тебя тоже хорошее приданое». Это правда — учитывая, что ты вырос в бараке на окраине Щербинки, а сейчас вы с мамой помогли купить нам квартиры, помогли сделать в них ремонт. Перед тем как ты приезжаешь в гости, я выдраиваю квартиру до идеальной чистоты, чтобы не услышать нарочитый вздох над подтеком в раковине. Ты не должен подумать, что я неблагодарна и отношусь к твоим подаркам как к должным. Чистота — это мой способ отблагодарить тебя.

Когда я разводилась, то не представляла, что тебе сказать. Я как будто проиграла тебе, ведь ты оказался прав. В какой-то момент мама просто передала, что ты в курсе и не против, учитывая обстоятельства. Я знаю, как много в этом было ее работы. Но кажется, что именно после этого ты совсем перестал спрашивать, как у меня дела. Видимо, из опасений, что я отвечу что-то искреннее. Мы больше не живем вместе, не живем рядом. Но вот мы снова идем по Щербинке, в мою начальную школу — выбирать президента. Это часы наших общих задач: надо включить сознание и показать, что шестеренки умеют думать. Ты шестеренка, которая помогает движению танка, я — которая пытается двигаться в противовес. Получается смешно, и ты ухмыляешься моим попыткам. Я встречаю своего одноклассника Вову, у него на плече красная повязка дружинника. Вовчик (так его звала даже классная руководительница), это же ты нарисовал мне валентинку в шестом классе? Вовчик, когда мы успели так поразниться? «Привет», — киваю ему, прохожу мимо. На углу встречаю Олю Гжель. Она одета в бежевый стильный костюм, на согнутой руке дизайнерская сумка, я видела в инстаграме*, что она вышла замуж за аккуратного парня, видимо, бизнесмена. «Ну как? За кого проголосовала?» — спрашиваю.

Я смотрю на тебя: а ты бы так сделал? Указал бы мне, за кого голосовать, если бы я спросила? Ведь ты не просто за власть, ты в этой власти, ты ее часть. Ты знаешь ее изнутри. Но ты же честный, папа, да? Мне хотелось бы спорить с тобой, обсуждать и в итоге разобраться и понять. Но мы молчим. Иногда в этой духоте снова становится нестерпимо, я пытаюсь проткнуть ее, как пузырь, спрашиваю: «Пап, а ты видел последнее расследование?» Ты хмуришься, отмахиваешься, потом все-таки отвечаешь, и я с ужасом угадываю аргументы из телевизора. Я холодею, ты говоришь: «Понятно, во что ВЫ верите». Кто мы, папа? «Начитались иностранных СМИ, а вас надули». Угадываю интонацию президента. Нет, нет, показалось. Между вами больше различий, чем сходств. Нет, нет. В последние одиннадцать минут 2020-го я закрываю уши, чтобы не слышать, что он говорит, скрестив руки под пальто, на фоне Кремля. Ни постиронично, ни скептически, никак. Я боюсь узнать тебя. Потому и страшно. Потому и страшно. В первые минуты 2021-го я все же узнаю отца. Но не своего, а своей подруги А. После боя курантов она вдруг выбегает из-за двери в красном халате и с белой бородой. Без стеснения хриплым голосом требует стихи и песни за подарки.

Гости — оппозиционные журналисты — переключают ироничный взгляд с телевизора на нее, но она голоса не меняет. Всем волей-неволей приходится вспоминать стихи и танец «Яблочко». Отец А. может прикрепить ручку к дверце наоборот, а еще поставить втайне от всей семьи моноспектакль и разыграть всю семью. Родные смеются и часто закатывают глаза со словами: «Ну что на этот раз учудил». В этот Новый год я пришла в восторг: вот же, это он. В моей подруге.

Я СМОТРЮ НА ТЕБЯ: А ТЫ БЫ ТАК СДЕЛАЛ? УКАЗАЛ БЫ МНЕ, ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ БЫ Я СПРОСИЛА? ВЕДЬ ТЫ НЕ ПРОСТО ЗА ВЛАСТЬ, ТЫ В ЭТОЙ ВЛАСТИ, ТЫ ЕЕ ЧАСТЬ. ТЫ ЗНАЕШЬ ЕЕ ИЗНУТРИ. НО ТЫ ЖЕ ЧЕСТНЫЙ, ПАПА, ДА?

Отцы в моих подругах. Подруги в их отцах. Повлиявшие присутствием или отсутствием. Это ты говоришь? Или он? «Да я и не знаю толком, мы же практически не общались». Д. всю жизнь протаскалась с мамой по студенческим общежитиям, жила в музыкальном колледже с соседкой-итальянкой, соседкой-швеей, соседкой-приютской-собакой, на выходных иногда ходила с папой в «Макдоналдс». Получала от него хеппи-мил и смущалась, когда он предлагал помочь чем-то еще. Я вижу, как ей тяжело строить отношения, как она недоверчива к парням и выбирает тех, о ком надо заботиться.Она кривит рот и говорит, что у мамы новый ухажер и снова она выбрала какого-то парня, который хочет ее надуть. «Почему?» — спрашиваю. «Не знаю, я так чувствую. Ей лучше одной».

Мне лучше одной. Я никогда тебя не пойму. Твоя закрытость — следствие профдеформации — переросла в невозможность нашего разговора. Я никогда не смогу ассоциировать тебя с кем-то, кто пытает, убивает и считает, что это правильно. А потом я думаю, что ты хотел бы сына и две дочки все-таки не засчитываются за него, ведь они никогда не поймут того, как «решаются вопросы в мире», они слишком ранимые, они ждут от тебя чего-то другого.

Какая странная история, мне стыдно жаловаться. Может, я вообще не имела права писать ему все это. Я выросла, живу и буду жить в полной семье; на прощание папа до сих пор целует меня в щеку. Но в моменты, когда он звонит, я испытываю удивление, а затем — резкий испуг. Наверняка произошло что-то очень страшное, раз он набрал мне.

Я НИКОГДА НЕ СМОГУ АССОЦИИРОВАТЬ ТЕБЯ С КЕМ-ТО, КТО ПЫТАЕТ, УБИВАЕТ И СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТО ПРАВИЛЬНО. А ПОТОМ Я ДУМАЮ, ЧТО ТЫ ХОТЕЛ БЫ СЫНА И ДВЕ ДОЧКИ ВСЕ-ТАКИ НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ ЗА НЕГО, ВЕДЬ ОНИ НИКОГДА НЕ ПОЙМУТ ТОГО, КАК «РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ В МИРЕ», ОНИ СЛИШКОМ РАНИМЫЕ, ОНИ ЖДУТ ОТ ТЕБЯ ЧЕГО-ТО ДРУГОГО.

За предоставленные иллюстрации благодарим издательство Popcorn Books

06 ДЕКАБРЯ 2022

0