Слова на свободе

ФОТО:

ЕВГЕНИЯ ФИЛАТОВА, LEGION-MEDIA, TASS, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

В Париже в возрасте 92 лет скончался Эрик Булатов —

классик российского современного искусства, автор работ «Не прислоняться», «Живу — Вижу», «Тучи Растут» и «Свобода», считавшийся самым дорогостоящим из живущих отечественных художников и вдохновлявший Гошу Рубчинского и русский Vogue. Павел Герасименко попытался суммировать, чем мы обязаны Эрику Булатову.

Выставка Эрика Булатова в Ельцин Центре «Свобода есть. Графика 1955-2018». Екатеринбург.

URA.RU/TASS

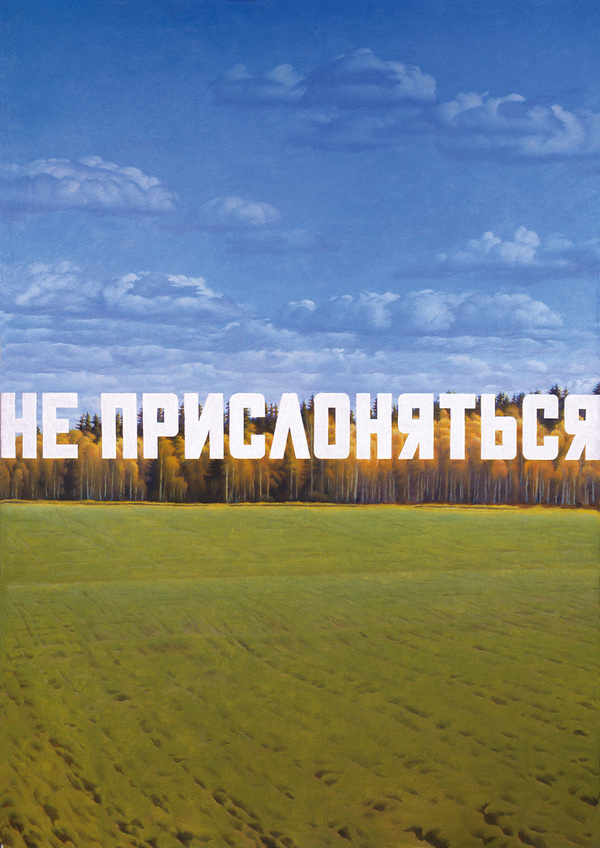

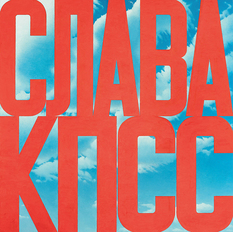

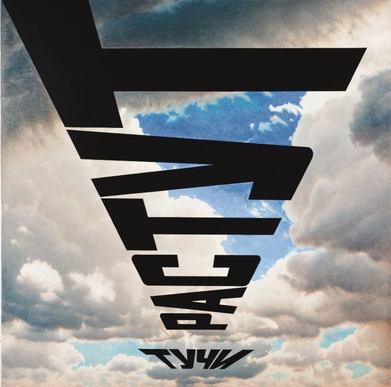

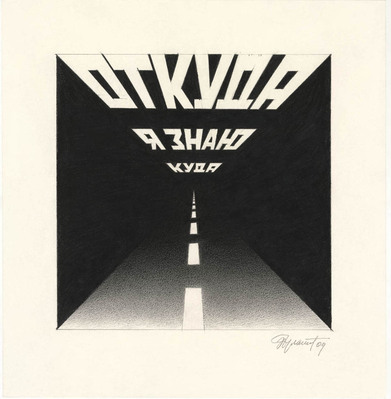

Почти любой человек в России может нынешней осенью провести эксперимент: стоя в тамбуре электрички, зрительно совместить пробегающий пейзаж за окном с надписью на стекле, — появится реально действующая модель известной картины «Не прислоняться», созданной Эриком Булатовым между 1982 и 1987 годами. Так произойдет смещение двух разных фокусов, оптических регистров, природа зрения из данности пусть на мгновение превратится в вопрос к сознанию смотрящего, которое в итоге обязательно изменится, и все это станет первым шагом к пониманию искусства художника, говорившего: «Мое убеждение, что картина должна сразу оказывать эмоциональное воздействие, без включения рассудка. Если при взгляде на “Славу КПСС!” не начинают немедленно отслаиваться буквы, значит, картина не работает». У человека, не интересующегося живописью, при виде таких его картин, как «Живу — Вижу», «Тучи Растут», или «Откуда Я Знаю Куда» в памяти могут возникнуть начальные титры «Звездных войн», и такое сравнение не будет полностью пародийным, ведь Булатов — художник, действующий посреди космоса и осознающий, что его искусство совершается в планетарном окружении.

«Не прислоняться», 1982–1987

Музей Искусства авангарда

«Слава Кпсс», 1975

«Откуда Я Знаю Куда», 2009

«Тучи Растут», 1982–1987

«ЖИВУ — ВИЖУ», из серии «ВОТ», 1999

Музей Искусства авангарда

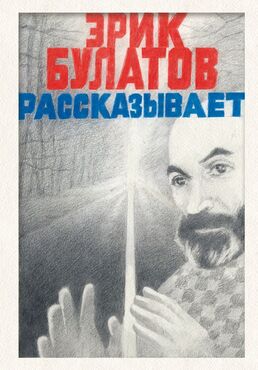

Впрочем, окружающая нас действительность немыслима без работ Эрика Булатова так же, как невозможно сейчас представить 2025 год без художника, еще совсем недавно, 5 сентября, вступившего в девяносто третий год жизни всемирно известным и прославленным мастером, патриархом, связывающим в своем искусстве и жизни прошлое с настоящим. В этом году вышла в свет книга «Эрик Булатов рассказывает» — воспоминания, которые художник наговорил в 2024-м, лежа в больнице. Вообще интервью, данные им за последнее время, исчисляются десятками, — он был одним из самых открытых и литературно внятных деятелей современного русского искусства. В 2023 году состоялась его масштабная выставка «Горизонт» в Пакгаузах Нижнего Новгорода, в 2024-м — ретроспектива «Живу дальше. Лаборатория художника» в московском Мультимедиа Арт Музее.

книга «Эрик Булатов рассказывает», 2024

«Диалог с Мондрианом»,

1999–2000

Музей Искусства авангарда

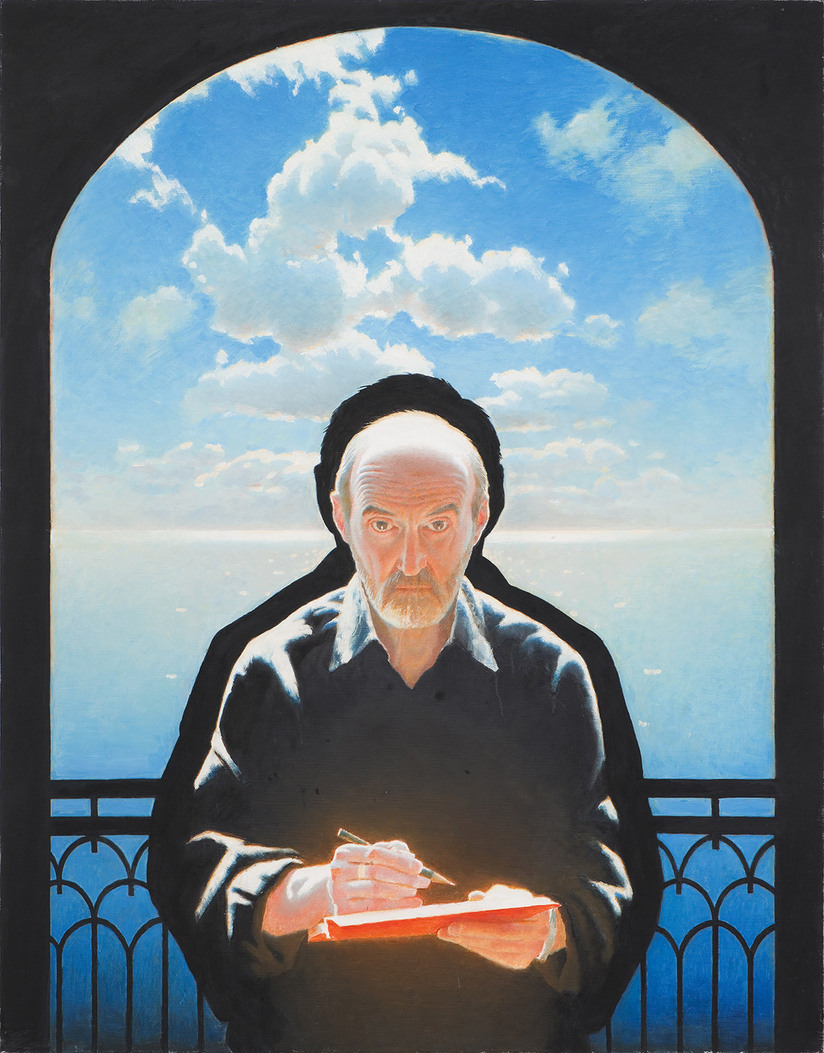

«автопортрет», 2011

Изобразительный язык Булатова мгновенно узнаваем и захватывает зрителя целиком и полностью. Выражение «Слова на свободе», которое впервые использовали итальянские футуристы в начале ХХ века и так или иначе повторяли все стремившиеся к раскрепощению художественных смыслов, отлично подходит к искусству Булатова, понимавшего пластическую силу масштаба и непосредственного воздействия текста. Получив известность, художник смог освоить пространства, что были необходимы его искусству с самого начала. Булатов, создавший в 2015 году для «Ельцин Центра» в Екатеринбурге (родном городе художника) картину «Свобода», в 2016 году установил русское слово «Вперед» как скульптурный объект сначала на бывшем военном заводе на юго-западе Франции, а затем в лондонской Тейт Модерн, а в 2020 году перенес на стену цеха металлургического комбината в Выксе работы «Стой — Иди» и «Амбар в Нормандии» размером в две с половиной тысячи квадратных метров.

«вперед», Галерея Тейт Модерн, Лондон, 2018

LEGION-MEDIA

«вперед», 2016

«Свобода», 2015. ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

«Стой — Иди. Амбар в Нормандии», 2020. «Выкса-фестиваль»

Стараясь снабдить искусство художника в первые дни после его ухода определенными и ясными категориями, употребляют слова «концептуализм», «поп-арт», «соц-арт», что, скорее всего, вызвало бы раздражение мастера. Разумеется, в искусстве Булатова есть концептуализм — он работал в зазоре между словом и реальностью, знаками и вещами, кропотливо соединяя на картинах план содержания и план выражения, склеивая и отмечая швы между ними подобно золоту на фарфоре в японской технике кинцуги. В искусстве Булатова есть поп-арт и его младший советский брат соц-арт, изобретенный Виталием Комаром и Александром Меламидом, — предмет на холсте царит в вещном мире товарного изобилия в то время, как идеологическая абстракция парит в разреженном пространстве советского дефицита. «Это и есть наша жизнь — когда то, что ты любишь, что для тебя важно, закрыто, запрещено тебе» — такими словами художник описывал эмоцию, сопровождавшую появление картины «Горизонт». Европейскому и американскому зрителю было с чем сопоставить искусство Булатова — такие художники, как Барбара Крюгер или, даже точнее, Эд Рушей, тоже занимались в искусстве текстами. И вот в 1988 году состоялась первая выставка в Центре Помпиду в Париже, положившая начало всемирной славе художника, в итоге превратившая его (наряду с Ильей Кабаковым) в самого дорогостоящего российского автора. Но всем этим не исчерпывается смысл искусства Булатова.

Эрик Булатов. Фото: ЕВГЕНИЯ ФИЛАТОВА Съемка The blueprint, 2024

«Горизонт», 1971–1972

Музей искусства авангарда

Такое чувство, что всем тем, кто был его современниками и знал его работы, известно несколько Булатовых — и, должно быть, еще больше не известно. Один — художник, нашедший свой собственный способ преодоления мертвящего советского некроязыка, встретивший лицом к лицу реальность эпохи «позднего застоя» и предъявивший ее в зеркале искусства, где генеральный секретарь ЦК КПСС отразился на полотне «Советский космос». Другой — мистик и чародей обыденности, творящий чудеса, словно зачерпывающий воздух для своих картин и превращающий холст в пространство, не отделенное от остального мира. Пространство картины, занимавшее Булатова всю жизнь вслед за его подлинными учителями — Владимиром Фаворским, Робертом Фальком, Артуром Фонвизиным, — сохраняет у него живую вибрацию и буквальные осязаемые свойства. Наконец, Булатов — художник, вслед за Малевичем, Лисицким, Родченко с помощью абстрактного искусства преодолевающий земное тяготение и оказывающийся другом и собеседником не только Всеволода Некрасова, но и Александра Блока. А еще нескольким поколениям детей известен Булатов — иллюстратор (в дуэте с Олегом Васильевым) «Золушки», «Красной Шапочки», «Кота в сапогах», которые в начале 1970-х годов выходили в издательстве «Малыш».

«золушка», 1971

«кот в сапогах», 1972

«Советский космос», 1977

Музей искусства авангарда

Но прежде всего всю свою жизнь Эрик Булатов был «картинщиком» — картина для него главный предмет усилий, осмысления и символ его художественной веры. Даже монументальные и трехмерные работы художник все равно считал картинами, поскольку продолжал решать те же самые художественные задачи. Средствами живописи, с помощью кистей и красок он делал плоский прямоугольник объемным. Художники ХХ века, как правило, взламывали картинное пространство, но Булатов был занят скорее его приручением — он проникал в закономерности и безошибочно прокладывал силовые линии, делающие его работы напряженными и цельными вещами.

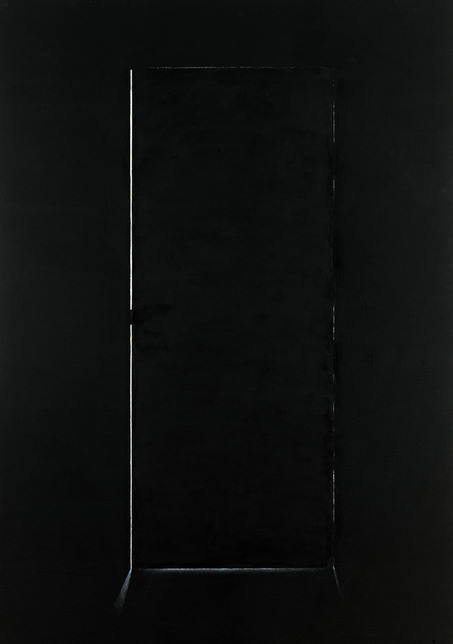

«дверь», 2009–2011

Эрик Булатов. Фото: ЕВГЕНИЯ ФИЛАТОВА Съемка The blueprint, 2024

До конца жизни Булатов, в 1992 году уехавший в Париж, продолжал активно работать. Среди работ последнего времени художник особенно выделял картину из серии «Двери», написанную в 2009 году. Он описывал ее так: «На одной просто дверь из комнаты, в которой я как бы присутствую в этой черноте, а в ней белая полоска, и еще кое-где белые точечки. Дверь, щель в двери, чуть-чуть приоткрытая дверь, и оттуда из-за двери белый-белый свет идет и освещает немного передний план, переднюю черноту, — и продолжал: — Я думаю, что свет есть и в начале, и в конце — везде. Но просто темнота — это уже наше пространство, в котором мы живем. Мы на самом деле находимся в темноте. Нам лишь кажется, что пространство вокруг нас освещенное. Я думаю, что никогда никакой черноты в основе не было. Изначально был свет, а потом сам свет создавал черноту. Там, где его недоставало, не хватало, получалась эта чернота». С Булатовым света стало чуть больше.