11 сентября 2025

культура • интервью

Двое с Автозавода

текст

Катерина Вахрамцева

фото

Мария Пушкова

Нижегородский дуэт «Провмыза», чьи видеоработы попадали в программу и Венецианской биеннале, и Венецианского кинофестиваля, — художники года по версии Cosmoscow 2025. Для ярмарки они подготовили новую работу — фотографический триптих, центральный образ которого, скульптура матери с висящими на ее теле детьми, отсылает к «Пьете» Микеланджело. The Blueprint отправился в Нижний Новгород и поговорил с Галиной Мызниковой и Сергеем Проворовым о перформативной скульптуре, эволюции города, очень странном телевидении, собаках, призраках, выброшенных пленках и платье для переноски баскетбольного мяча.

На Сергее: футболка Ushatava На Галине: пиджак Ushatava

Какой будет работа, которую вы делаете для Cosmoscow?

Это будет триптих из фотографических полотен с названием «Семена». Мы хотели исследовать малоизученную, на наш взгляд, форму — «перформативная скульптура». Мы начали работать с этой формой

в 2018 году на «Випперовских чтениях» в ГМИИ им. Пушкина, где режиссировали в Итальянском дворике перформанс Post-Mortem Chronography. Одним из персонажей была маленькая девочка. Конфликт маленькой девочки и огромного здания оказался как бы перевернутым в аудиальном пространстве: детский плач, казалось, заставлял содрогаться от эмоций огромное, несомасштабное телу ребенка здание. Получился чрезвычайно интересный эффект: голос как бы отделялся от тела и парил сам по себе, жил своей жизнью. Все те боли, обиды, которые жили внутри маленького существа, были выплеснуты в несформули-рованную речь, в сверхэмоцию. В какой-то момент здание и тело девочки сплелись воедино. Такая перформативная монументальность случилась. Когда девочка уже не могла плакать, наступило молчание. Молчание символически обозначает смерть. И нам тогда показалось, что фотография — это абсолютная тишина. В видео мы можем отключить звук технически, но все равно нельзя избавиться от так называемого интершума. А фотография предполагает абсолютное молчание.

Поэтому мы и выбрали такой медиум для нового эксперимента.

Галина:

«Семена»., 2025

Устроиться в сердце

институции, формирующей

«общественное сознание»,

для того чтобы в ее чреве

производить авторские

работы и выражать

индивидуальность

Абсолютную тишину как смерть?

Нет, иначе. В «Семенах» возникает связка «ребенок — тишина — не смерть». А всходы, как у семян.

Галина:

В разговоре вы, когда говорите о себе, тяготеете к слову «режиссер». Не художники, не видеоартисты, а именно режиссеры.

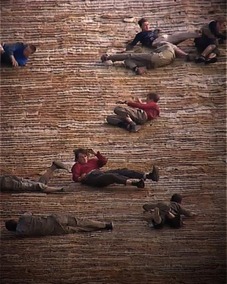

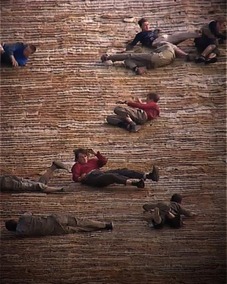

«Скользкая гора», 2004

В наших видео есть нарратив, движение от начала к концу, и он формируется и при съемках, и при монтаже. Причем при монтаже мы зачастую деконструируем заявленную в сценарии первоначальную историю и создаем новую, но это так, режиссерская стратегия. Было сложное для нас время, когда мы начали заниматься в 2000-х годах нарративным видео, или, по Янгбладу1, «расширенным кино» (мы тогда, конечно, не знали этого термина). До того времени наши визуальные работы были частью различных фестивалей видео и медиа, выставочных проектов, а с новыми произошел обрыв: на выставочных площадках спешили сказать, что это кино, а на кинофестивалях — что это современное искусство. Был момент отчаяния. А потом пришло приглашение от Роттердамского кинофестиваля показать сразу две работы: «Скользкую гору» во внеконкурсной секции As long as it takes и «Отчаяние» в конкурсной программе короткого метра Tiger Award — и там мы получили приз! Мы, конечно, этого не ожидали. Примерно тогда появилась тенденция другого восприятия кинематографа, отличного от классического кинонарратива. Марко Мюллер, директор Венецианского кинофестиваля в 2004–2011 годах, открыл секцию «Горизонты» c кино- и видеоработами художников. Мы успели доснять «Воодушевление» к этой только что появившейся программе. Тренд формировался на наших глазах вплоть до каннского золота Апичатпонга Вирасетакула2.

Галина:

«Отчаяние», 2008

1 Джин Янгблад — американский теоретик медиаискусства, исследователь альтернативного кино. Его книга «Расширенное кино» была первой, в которой видео рассматривалось как форма искусства.

2 Тайский режиссер, соединяющий кино и contemporary art. Фильм «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» получил главный приз Каннского кинофестиваля в 2010 году.

На Сергее: рубашка Ushatava На Галине: платье-футболка Ushatava

СРЕДА

Сейчас Нижний Новгород — один из центров российского современного искусства. Но вы познакомились на поэтическом вечере в конце 1980-х. Каким был город в это время? Каким был андеграунд?

В то время существовало много разных сообществ, и все были

абсолютно толерантны и интересны друг другу. Были попытки междисциплинарности, ставились спектакли, которые включали и поэтическую, и музыкальную основы, а художников привлекали как сценографов. Композитор Владимир Качесов организовал в Доме актера серию совместных выступлений с поэтами и музыкантами — от тяжелого рока до аутентичного фольклора. Поэзия тогда еще была на пике интереса. Мы были частью литобъединения «Новые буряты» и ставили хлебниковское «Зангези». А чуть позже организовали собственное сообщество «Семинар Действительной Поэзии», где вели творческие беседы и декларировали манифесты.

Сергей:

Сергей был поэтом, голосил фонетические стихи и манифесты. Все — от поэтических жестов до теории — было радикальным: вплоть до отказа от слова, буквы и знака. Пятно, линия или бытовой шум становились «элементарной частицей» поэзии. Сергей начал экспериментировать с бумагой. Именно тогда появились авторские способы печати — кипящая печать, термопечать, апечать и другие.

Галина:

она вышла, взяла стул,

швырнула его на пол

и сказала: «Вот что

такое поэзия»

Появилось модное слово «джем-сейшн». Он обычно проходил в квартирах или в студенческих общежитиях. Было забавно, что-то наподобие хеппенинга. Мне интересно было выпевать свои стихи (это называлось глоссолалией), хотелось вырваться из традиций монотонного чтения. А в 1991 году мы познакомились с Ры Никоновой3. Она приехала в Нижний на литконференцию. Все выходили, читали умные доклады. А она вышла, взяла стул, швырнула его на пол и сказала: «Вот что такое поэзия». После этого мы много общались с ней по переписке, она в Ейске, мы в Нижнем. Они с Сигеем помогали печатать наши поэтические вирши в журналах, в том числе и зарубежных. Переписывались мы до их отъезда в Киль.

Сергей:

3 Ры Никонова (она же Анна Таршис) и Сергей Сигей (Сигов) — художники, занимавшиеся текстовой и визуальной поэзией и мейл-артом. Долгие годы они издавали самиздатский журнал «Транспонанс», среди авторов которого были оставшиеся в живых авангардисты начала ХХ века Николай Харджиев, Василиск Гнедов, Игорь Бахтерев, а также нонконформисты 1980-х — Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Генрих Сапгир, Илья Кабаков и многие другие.

Ры Никонова видела в Сергее своего продолжателя. Она нам много помогала, даже финансово, когда нам было сложно. А я его утягивала в кино, за что она, скорее всего, на меня сильно обижалась. Но мы увиделись за год до ее смерти — и нам удалось с ней проститься, как всегда, на прощание она подарила нам несколько своих эксклюзивных изданий.

Галина:

ТЕЛЕВИЗОР

А потом вы оказались «в ящике» и стали делать «Очень странное телевидение». Как это произошло?

Мы с Сергеем сошлись на почве того, что очень любили кино. В то время у нас были кинотеатр «Орленок» и киноклуб «Время», куда из различных посольств привозили кинопленки всех известных режиссеров авторского кино: Антониони, Пазолини, Феллини. На показах сидел синхронист и переводил. А показывали несколько фильмов подряд, все шло три-четыре часа.

Галина:

Мы с Автозавода приезжали в центр, сеанс начинался в 6 вечера, а уезжали за полночь. И вокруг киноклуба было сообщество: и музыканты, и поэты, и художники. Многие сидели и мучились от увиденного. Потому что даже Эрика Ромера наша публика не воспринимала как ироничную комедию. Она смотрела с серьезным видом и не рефлексировала.

Сергей:

Показывали же еще Сокурова и Тарковского в кинотеатрах. Это особая история.

ГАЛИНА:

Было начало девяностых, выходили фильмы Муратовой, Сокурова, Германа. Но чтобы посмотреть фильм, мне нужно было упрашивать знакомых пойти со мной, чтобы в зале было не меньше трех человек, иначе фильм просто не показывали. Был расцвет интереса у публики к Тарковскому после его смерти. Но что творилось на Сокурове! Его показывали в прайм-тайм, в субботу и воскресенье вечером. Мы пошли со знакомыми на сеанс: через 20 минут вышла треть зала. Потом еще половина. В общем, в конце остались мы втроем с друзьями. Досмотрели и вышли. Я заставлял себя досматривать, принудительно обучался искусству, самопринудительно. Когда мы были подростками, то воспринимали мир искусства как заоблачный. А мы-то — обычные люди из рабочего района Автозавода.

Сергей:

Мы были неудобные художники

на тот момент — молодые

и ершистые. Только так и никак

иначе. А сейчас, когда делаешь

новую работу, столько

сомнений бесконечных,

неуверенности в себе.

Было прекрасное время. Я даже поступала во ВГИК. Прошла конкурс в мастерскую Квирикадзе — это было после архитектурного института. Но я была очень глупая и просто не поехала в Москву. Я променяла ВГИК на путешествие в Англию. Одна английская женщина очень сильно переживала за Чернобыль, и в местной газете опубликовали ее письмо, искреннее и большое. А я человек эмоциональный — и написала ей в знак благодарности. Она пригласила меня в Англию. Мама взяла кредит, чтобы я смогла туда поехать. И у нас хватило денег купить только 56 фунтов, и я их потратила на второй день. А жила там где-то месяц. Эта женщина мне показала всю старую консервативную Англию. Но ВГИК, пока я была в Англии, прошел мимо меня. А Юрий Арабов очень любил стихи Сергея. И он его позвал к себе на сценарный. Сергей сказал: «Нет, я хочу быть режиссером». Тоже глупость: одно другому не мешало совершенно.

Галина:

При том, что вы снимаете все без сценариев.

У нас сценарий есть. Мы все прописываем, делаем раскадровки. А когда приходим на съемочную площадку, про все забываем, теряем все листочки. Намеренно или случайно. И даже когда мы все-таки следуем сценарию, то полностью деконструируем его.

Галина:

У нас же была еще вторая попытка поступить на режиссерский.

Сергей:

Да, мы еще поступали на Высшие режиссерские курсы вместе. У Сергея был сценарий по поэме Маяковского «Облако в штанах», а у меня про женщину, живущую в лесу, Бабу-Ягу.

Галина:

Мы все сделали в стиле книги художника: сшитые листы, коллажи.

Сергей:

Сделали творческое задание и не прошли. Самое интересное, что секретарь никому не давала читать рецензии искусствоведов с причиной отказа. Но нам показала.

Галина:

Первая фраза, знаете, какая была? «Сначала я подумал, что они сумасшедшие». А дальше шел искусствовед-ческий разбор, в котором доказывалось, что у нас еще не все потеряно.

Сергей:

На Галине: пиджак Ushatava

У Сергея был сценарий

по поэме Маяковского

«Облако в штанах», а у меня

про женщину, живущую

в лесу, Бабу-Ягу.

Все это не помешало пойти работать на телевидение и уйти в кино.

Это произошло в октябре 1993 года, канал ННТВ. Как нам сказали, директору канала понравилась наша видеоработа «Движение», которая была снята в тоннеле метро из кабины водителя. Это была практически абстракция, создавалось ощущение, что темнота затягивает в тоннель.

Сергей:

Сейчас мы бы это назвали TV-Sub-version. Забраться в самый центр городской журналистики, на телевидение, чтобы делать антижурналистские художественные работы. Проникнуть в машину производства и вещания текста, чтобы внутри нее сформулировать основные тезисы «невербальной информации». Устроиться в сердце институции, формирующей «общественное сознание», для того чтобы в ее чреве производить авторские работы и выражать индивидуальность. Сегодня это выглядит непостижимо и провокативно, но в начале 90-х казалось абсолютно естественным.

Галина:

Мы дружили с поэтом Эмилем Каракуляном. У него была бесхозная 8-миллиметровая кинокамера. Мы решили, что будем снимать. Написали сценарий по Федору Сологубу — рассказ «Червяк», про девочку, которая думала, что у нее внутри поселился червь. У Гали была знакомая девочка, однокурсница, которая согласилась играть главную роль. Мы хотели успеть отснять, пока был снег, была ранняя весна, мы поехали в лес, девочка бегала там несколько часов босиком по колючему снегу. Устала. Замерзла. Потом взяли пленку, отвезли в проявочную — а изображения нет, все засвечено. Тогда мы подумали, что эта девочка — призрак, и больше не стали ее снимать

Галина:

Эксперименты на этом не закончились.

С 8-миллиметровой камерой закончились. Другие камеры можно было взять на телевидении — и нам вдруг предложили и дали возможность снимать. Причем карт-бланш: берите технику, съемочную команду. Мы что хотели, то и снимали. Нижегородское ТВ имело до начала 90-х статус кинокомплекса со всем сопутствующим оборудованием. Сокуров там снимал «Одинокий голос человека». Но мы застали время умирания этого комплекса.

Галина:

4 Петер Кубелка — австрийский экспериментальный кинорежиссер, архитектор, музыкант, куратор и преподаватель.

Мы тогда мало что знали об экспериментальном кино на Западе. Самым экспериментальным фильмом у нас считался «Человек с киноаппаратом» Вертова. В 1998 году мы оказались в длительной резиденции в Вене, где часто посещали местный Музей кино, которым тогда руководил Кубелка4. Говорят, что когда он пришел, то перекрасил зрительный зал в черный цвет. Вот тогда мы и познакомились с фильмами Лен Лая, Нормана Макларена, Стэна Брэкиджа5, которые, как и мы, красили пленку всем, что под руку попадалось, да к тому же еще и царапали. Мы наивно думали, что были первопроходцами, такими киночелюскинцами.

Сергей:

5 Лен Лай (Леонард Карл Хай Лай, 1901-1980) — новозеландский режиссер-экспериментатор и скульптор, автор кинетических скульптур.

Норман Макларен (1914-1987) — канадский кинорежиссер-мультипликатор, один из крупнейших новаторов языка мультипликации

Стэн Брэкидж (р. 1933) — американский кинорежиссер, теоретик киноискусства, один из лидеров экспериментального кино.

взяли пленку, отвезли

в проявочную — а изображения

нет, все засвечено. Тогда

мы подумали, что эта девочка —

призрак, и больше не стали

ее снимать.

Расстроились?

Естественно. Первую нашу работу с кинопленкой мы делали с кинолюбителем Димой Даниловым. Он увидел анимационный фильм Нормана Макларена «Горизонтальная линия». И решил, что надо сделать вертикальную линию, хотя Макларен ее уже 30 лет назад сделал. Мы предложили такой эксперимент: «Давай ты начнешь работать с линией, процарапаешь пленку, а мы будем рассматривать не само движение линии, как у Макларена, а текстуру, которая возникает». Потому что это очень интересно с точки зрения фактурности, эмульсионный слой снимается разными инструментами, стержнями, иголками. Мы потом переводили это в видеоформат и могли все замедлять, разматывали пленку очень медленно — она практически осыпалась, какие-то вспышки происходили, угасания. И мы показали этот фильм на нижегородском телевидении. Сложно представить. Далеко за полночь, после фильма со Шварценеггером. Все подумали, что телевизор сломался или проводят техосмотр телеоборудования. Через месяц повторилось примерно то же самое. Мы продемонстрировали фильм «Гравюра», сделанный из выброшенной пленки, где очень много темного фона и где лишь изредка вспыхивает старинная фотография переправы через Оку и Волгу, под средневековую музыку. Вот тогда и начались звонки возмущенных зрителей. Наверное, музыка не понравилась.

Галина:

А как это воспринималось внутри коллектива? Все же знали, что вы что-то очень странное делаете.

Раньше собирали художественные советы. Программу, прежде чем выпустить, обсуждали. И все понимали, что это эксперимент, действительно очень странное телевидение. Но после этих звонков уже было личное мнение директора, что это не журналистика и на что вообще мы тратим государственные деньги?

Галина:

У нас был канал «Понедельник», довольно экспериментальный. И наша программа там смотрелась радикально, но все же была встроена: перед фильмом о нем рассказывал киновед.

Сергей:

Галина:

Мы заказывали в архиве этнографические фильмы годов 1940–1960-х и просто их перемонтировали. А потом оказалось, что это называется футаж-фильм. Хотя мы тогда и слова «видео-арт» не знали.

А когда вы узнали о существовании видео-арта?

Вот когда киновед Александр Блудышев начал представлять наши работы на телевидении.

Сергей:

Но мы не принимали это название, мы считали, что занимаемся экспериментальным кино.

Галина:

Потому что для многих в то время видео-арт был про какие-то спецэффекты.

Сергей:

На Сергее: пиджак Ushatava На Галине: пиджак Ushatava

ИНСТИТУЦИЯ

Вы появились на художественной сцене в 1998-м, годом позже ГЦСИ в Нижнем Новгороде. Насколько наличие крупной институции современного искусства помогло вам в становлении?

Изначально была галерея «Кариатида» в Доме архитектора. Ее возглавляли Анна Марковна Гор и Любовь Сапрыкина. Но они в основном интересовались живописными работами. Мало кто знал в то время, что такое видео-арт. И Леонид Бажанов при нас основал ГЦСИ. Он вообще очень сильно повлиял на нашу творческую судьбу — а впервые мы встретились как раз в «Кариатиде».

СЕРГЕЙ:

ГЦСИ дал круг общения. Художники приезжали, появилось окошко в мировое искусство. Анна Марковна и Любовь Михайловна опекали нас, давали нам возможность реализоваться. Это и Венецианская биеннале, и продюсирование фильмов, выставочные проекты. Арсенал — это важная часть нас. И, наверное, навсегда.

Галина:

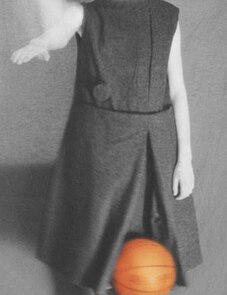

Мы сделали «Платье

Лыжное» —лыжный чехол

был неотъемлемой частью

одежды. Или «Платье №14» для

переноски баскетбольного

Мяча

Кажется интересным и очень важным, что вы фактически как художники формировались параллельно со средой институционального современного искусства Нижнего Новгорода.

У нас была очень радикальная позиция — в отличие от ГЦСИ. Поэтому мы сначала не совсем воспринимали то, что они делали. Хотя постепенно начали делать общие проекты, в чем-то сходиться. Опять же благодаря Бажанову — это он сказал Гор: «Обратите внимание на этих дерзких молодых людей».

СЕРГЕЙ:

Мы были неудобные художники на тот момент — молодые и ершистые. Только так и никак иначе. А сейчас, когда делаешь новую работу, столько сомнений бесконечных, неуверенности в себе.

Галина:

То есть в 1990-е сомнений было меньше?

Сомнений совсем не было. Есть единственное решение, оно правильное. Компромиссы невозможны. Сейчас у нас 20 решений, и какое из них правильное, мы мучительно определяем. Культурный груз сильно довлеет, а раньше было чистое восприятие, отчужденное от множественности знаний, и, конечно, самонадеянная уверенность.

Галина:

МОДА И РЕКЛАМА

Помимо очень странного телевидения вы снимали рекламу и видеоклипы.

Иногда мы с Сергеем делали какие-то прыжки в сторону — например, в имиджевую корпоративную рекламу. Первый ролик был для салона итальянской мебели «Гольфстрим» — из ящика комода вытекал поток воды. В то время у нас появилась команда (администратор, технический директор, осветитель, монтажер), хотя до этого мы делали все сами. И возникло понимание, что на команду нужен бюджет — работа стала стоить денег, и частота съемок резко уменьшилась. Думали, что заработаем в рекламе, но у нас было такое дорогое производство, что мы входили в минус. Потому что было непонимание, особенно в провинции, что это дорогое производство. Но мы благодарны тому времени, потому что у нас появился профессиональный подход к работе. Мы эти ролики рассматривали не как рекламу, а как видеоискусство. Многие их них становились частью программ видео- и медиафестивалей.

Галина:

Кадры рекламных роликов, 2000

По визуалу это радикально отличалось от того, что в 90-е годы человек представлял как рекламу. Как это воспринималось заказчиками?

С заказчиками было сложно, потому что это все-таки провинция. Но был разворот на Европу, многие туда ездили, смотрели, хотели как там. Не все, конечно.

Сергей:

А с другими мы не работали. Мы ушли из рекламы, когда начали понимать, что у нас мозги стали работать в парадигме рекламного креатива. Решили, что это граница, за которой мы можем уже не вернуться в видеоискусство. И просто выпрыгнули, хотя было очень интересно. Еще тогда у нас в городе проходило много конкурсов, связанных с модой. Мы относились к этому довольно критично. Поэтому решили поучаствовать и предложить что-то совсем иное.

Галина:

Например?

Мы сделали «Платье Лыжное» — лыжный чехол был неотъемлемой частью одежды. Или «Платье №14» для переноски баскетбольного мяча. Мяч то появлялся, то исчезал во время ходьбы. Тогда же мы начинали работать со сценографией, это были первые сценические перформансы. Для модных дефиле они были очень радикальные.

Галина:

«Платье №14»

Мы создавали антиконтекст этим шоу. Модели ходят под музыку. А тут мы с естественными шумами, криками, выключением света.

Сергей:

Тем не менее все закрутилось, у нас появился московский продюсер, показы на неделях прет-а-порте, фотосессии коллекций. Для показа платья для L’Oréal Paris мы придумали, что манекенщица идет по подиуму и в какой-то момент опустит трусики вниз — это сломало бы классическую походку манекенщиц, мешало бы ей идти, создало неудобство и иллюзию падения. Продюсер прознал про это, видимо, манекенщица ему пожаловалась. И она прошла по подиуму без этой детали. Это было нечестно. Первый канал предложил нам работать стилистами на одной молодежной программе, затем организовать в Москве ателье. Мы поняли, что началась чистая коммерция, творчество закончилось и нужно уходить.

Галина:

А Эвелина Хромченко сказала, что эти люди останутся современными художниками, а не модельерами.

Сергей:

КАННЫ И ПИРАТСТВО

В 1990-е у вас была стажировка на Каннском кинофестивале. Что это такое и как вы туда попали?

В Нижнем был Французский культурный центр. Его директор знал о нашем отношении к кино. Так мне в 1996 году предложили эту стажировку, хотя я единственная из российской группы не знала французский язык вообще. Кино интересовались человека два, остальные ехали ради языковой практики.

Галина:

Галя взяла с собой видеокамеру.

Сергей:

И меня поймали на сеансе за съемкой фильма с экрана. Я даже не думала, что занимаюсь пиратством, в голову не приходило. Думала, что вернусь домой и покажу людям кино, которое здесь показывают. Мне было не особенно интересно, что показывали в основной программе, я снимала короткометражки. У меня отобрали кассету. Но то, что уже осталось на других кассетах, удалось привезти. Например, Pillow book Гринуэя — то есть полный метр тоже все-таки был... Забавно, что мы сталкивались потом с Гринуэем опосредованно через его продюсера и даже позже встречались в Москве.

Галина:

меня поймали на сеансе

за съемкой фильма с экрана.

Я даже не думала, что

занимаюсь пиратством,

в голову не приходило.

Думала, что вернусь домой

и покажу людям кино

Какие ваши самые сильные киновпечатления?

В мире много хороших режиссеров. Наверное, Эйзенштейн, Дзига Вертов, Довженко — нам очень была важна теоретическая основа. Когда мы гостили в Вене, нам удалось посмотреть всего Годара. Когда смотрели «На последнем дыхании», люди только что на люстрах ни висели, в основном молодежь. А когда пришли смотреть его социально направленные фильмы периода группы «Дзига Вертов», сидели почти одни. На ретроспективу приезжала Анна Карина.

Галина:

Венский музей кино был нашим основным местом притяжения. Там мы впервые увидели, как правильно показывать немое кино: без звука, без таперов и тому подобного. Просто тишина и гул киноаппарата. Мы к такому вообще не привыкли, смотрели Эйзенштейна по телевидению под музыку Шостаковича.

Сергей:

На Сергее: пиджак Ushatava

ТЕАТР

Иначе бы кто-то позвонил на телевидение и сказал, что сломался звук. Вы очень много в интервью говорили о том, что изначально не любили театр, спорили с ним.

Все это было до знакомства с Ромео Кастеллуччи. Тогда мы увидели,

что есть другой театр — междисциплинарный, имеющий отношение к современному искусству. Мы познакомились с Кастеллуччи в Перми, на Дягилевском фестивале. И с тех пор даже подружились. Он видел наши видеоработы, называл нас «сказочниками». А у нас была такая традиция — мы всегда дарили ему странные, экзотические цветы после спектакля.

Сергей:

Когда мы начали работать с театром, то назвали это «прыжок с крыши на крышу», здесь можно сорваться и не справиться, абсолютно другой подход. В видео мы никогда не использовали крупные планы, они нам были не нужны: нам хотелось показать трагическую картину мира дальнозорко. А в случае с перформансами и театральными проектами все время существует близкий контакт с актером. Очень много открытий было, мучительных и важных. Когда мы ставили «Марево» в Центре Мейерхольда, пригласили к участию баса из Большого театра, Андрея Архипова. Мы его физически нагружали. Весь спектакль он носил на плечах ребенка, а в какой-то момент вертелся на полу подобно ужу. У него при этом звукоизвлечение менялось, и он считал, что это непрофессиональная работа. А нам нужно было найти это изменение: у него перформативное тело6 возникало, которое влияло на звук.

Галина:

6 Термин, введенный Джудит Батлер в книге Gender Trouble (1990). Она рассматривает тело как не данное раз и навсегда «естественное» явление, а как результат повторяющихся перформативных актов (жестов, высказываний, ритуалов).

Параллельно этот термин использовался в театроведении (например, Ричардом Шехнером и Эрикой Фишер-Лихте), где «перформативное тело» описывает исполнительское тело как медиум между исполнителем, зрителем и культурным контекстом.

нам хотелось показать

трагическую картину мира

дальнозорко.

СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ

Забавно, что Кастеллуччи называет вас сказочниками. Сказки-то страшные, в большинстве своем про смерть.

Он, видимо, воспринимает так русские сказки в пересказе Афанасьева. А еще Кастеллуччи, как мы случайно узнали, ветеринар по первому образованию. В одном из последних интервью он как-то обмолвился на вопрос о ближайших планах, что «в первую очередь я должен позаботиться о животных». У нас трепетное отношение к животным, пытаемся многим бездомышам по возможности помочь. Получается, что это что-то вроде общей вовлеченности, общей сопереживательности.

Сергей:

Это значимая часть нашей жизни, которая существует параллельно искусству, но зачастую заплетается эмпатийно с ним. Они добавляют чувственности. Так (не)намеренно собаки часто присутствуют в наших работах. Они как дети, которые самим своим существованием перечеркивают искусство. В театральном перформансе Oratorium SARXSOMA собаки пытаются, отчаянно карабкаясь, вбежать наверх по отвесной горе, но все время скатываются вниз, — получился некоторый рефрен «Скользкой горы». Наверху стоит человек и смотрит на эту абсолютную бессмысленность и безнадежность.

Галина:

Как бы это смешно ни звучало, все всегда думали про то, что в каждой вашей работе есть куст. А на самом деле постоянно были собаки.

Куст — неодушевленный природный объект, но мы его гуманизируем, наделяем немаловажной персонажностью. Зачастую это образ Неопалимой купины.

галина:

А у вас всегда были собаки?

Первая собака у нас появилась в 2000 году, ее уже нет в живых. Ее звали Шёстрём, по имени шведского режиссера. Сейчас у нас три собачки, с разной судьбой и абсолютно разного темперамента. Один почти японской внешности, мы назвали его по-самурайски Киячи, и он безумно любит детей. Есть маленькая и смешная собачка Бяшка, невероятно талантливая и нежная. А третьего зовут Бубби — русская гончая. На очень высоких ножках, знающий себе цену, наш любимый шалопай. Его, скорее всего, из-за размеров выбросили на улицу, и он случайно забрел к нам во двор.

галина:

Вы говорили, что сейчас во время съемок работы для Cosmoscow появился щенок.

Да, щенка подбросили в соседний дом: причем было видно, что он домашний. На улице шел дождь, а он был абсолютно с белоснежными лапками, а на шерсти мы обнаружили остатки красного лака. Мы нашли ему временный дом, но он заболел прямо во время подготовки к проекту. Спасали его, потому что он был в критическом состоянии. Удалось в последний момент выцарапать его у смерти. Сейчас он живет в прекрасной семье — назвали Рада. От слова «радостно», наверное. Но было столько переживаний во время съемок, одновременного внутреннего напряжения и за проект, и за щенка. Это добавило нерва, дополнительной чувствительности.

галина:

Мне кажется, что тема смерти — ключевая для ваших работ. Естественно, это одна из важнейших категорий в искусстве, но откуда такая заинтересованность?

Это сопереживание утрате, сверхэмоция или аффект. И мы пытаемся растянуть его во времени, как с детским плачем. Вроде это неподвижность, но в неподвижности она ускоряющаяся.

галина:

У меня это связано с детскими воспоминаниями и страхами — существование другого мира, чего-то совершенно иного. Я лет, наверное, до 20, думал, что покойники оживают. Что они выходят из могилы и гуляют по городу, искал в лицах прохожих черты умерших родственников, к сожалению, в детстве их было слишком много. Когда я научился читать, мой старший брат сунул мне под нос несколько книг — Эдгар По, Конан Дойл, Алексей К. Толстой, его известные рассказы — «Упырь», «Семья вурдалака». Все о жизни после смерти.

Сергей:

Эти ощущения лимба только подкрепляют бесконечные, разомкнутые пространства в ваших видеоработах. Кажется, что у них нет конца и края. Где вы их находите?

Это ландшафты Нижегородской области, они достаточно разнообразны и интересны — болота, карьеры, поля и леса, пещеры и карстовые провалы, дикие реки и искусственные моря. Уголки, полные знаков, из которых можно никогда не вернуться.

галина:

Когда мы снимали «Воодушевление» на реке Керженец, то перемещали основных персонажей на моторной лодке. Было знойное лето. Оказалось, что дача одной нашей знакомой художницы находилась рядом. Она увидела это странное зрелище и не могла понять, что происходит: лодка, в ней сидит куча лохматых людей, их куда-то везут. А Керженец — это лесная река, которая издревле связана со старообрядчеством. И наша знакомая художница звонит Анне Марковне Гор и говорит, что поймали каких-то старообрядцев и везут в полицию на моторной лодке, надо их спасать. Анна Марковна спокойно ответила: «Успокойтесь, это “Провмыза” кино снимает».

Сергей:

Я лет, наверное, до 20, думал,

что покойники оживают. Что

они выходят из могилы

и гуляют по городу, искал

в лицах прохожих черты

умерших родственников

Художница потом написала картину — «Люди в лодке». А самое далекое, куда мы отъезжали, это Юрьевец, родина Тарковского. Там безумно красивые песчаные Асафовы острова. Мы снимали там «Колыбельную». Эти ландшафты нас воодушевляют до сих пор. Для нас природа всегда конфликтная среда, потому что мы помещаем людей в определенные непривычные обстоятельства, и между ними возникает напряжение, причем непрекращающееся. Для героев это почти экзистенциальные обстоятельства, их необходимо преодолеть, чтобы «выжить». Абсурдность и бессмысленность человеческих движений — неотъемлемая часть пути, которую нужно пройти героям. В конце концов эти бессмысленные движения (или, как мы их называем, «бессмысленная ходьба») сливаются, сплавляются в единое целое, которому уже не нужны оправдывающие цели. Нам как режиссерам остается только наблюдать, выбрав «удобную» позицию «режиссерское безволие». И ничего изменить невозможно.

галина:

А дублей вы делаете много, как в кино?

Все зависит от задачи. Если задача добиться изнеможения перформера, то, конечно, много. Но иногда это бывает физически невыносимо.

Сергей:

Зачастую мы используем несколько камер, разные ракурсы и масштабы. Все достаточно банально. Обычно мы задаем какое-то действие: например, прийти из этой точки в другую: по снегу, через бурелом или замерзшую реку (принцип бессмысленной ходьбы). Мы просто стоим и наблюдаем, никак не влияя на характер действия: оно случится сейчас именно так, а не иначе.

галина:

Со снегом, кстати, странное ощущение бывает, потому что никогда не понимаешь, что скрывается под ним. Это ощущение присутствует в «Подснежнике», когда идешь и вдруг за мгновение можешь исчезнуть.

Сергей:

А потом на перформансе Memento Mori Tomb пространство схлопнулось — буквально. И это сейчас, ретроспективно, кажется предсказанием. После этого мы все оказались в замкнутой среде.

Одно время нам нравились финалы с разрушением. Жизнь ради последних нескольких минут, секунд. Ты смотришь фильм и кажется, что ничто не предвещает беды, и вдруг ахаешь и замираешь.

Сергей:

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ «ПРОВМЫЗЫ»

наведите на кружок, чтобы узнать подробнее о работе

Опера про смерть. Действие происходит на месте автокатастрофы. В ней погибла семья из четырех человек, собака, два голубя и куст. В ариях герои (в том числе куст) повествуют о своей жизни. В декорации все время присутствует рабочий сцены — он оказывается главным персонажем оперы. Это Бог.

Скользкая гора, 2004

Капель, 2009

Воодушевление, 2010

Марево, 2012

Команда

Фото:

Мария Пушкова

Стиль:

Даша Митрофанова

Креативный директор:

Игорь Андреев

Продюсер:

Вика Слащук

Магазины

Ushatava

Москва, ул. Петровка, 17 стр. 1.