Памяти Бориса Юхананова

ФОТО:

МАКСИМ ШЕМЕТОВ/ТАСС, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Умер Борис Юхананов, человек, никак не умещавшийся в понятия «режиссер» или «художественный руководитель», — любой его проект, включая «Электротеатр Станиславский», которым Юхананов руководил 10 лет, был скорее диковинной экосистемой, где театр становился и домом, и образом жизни. Театральный критик Алена Карась и редактор The Blueprint Олег Зинцов попытались вспомнить главное, что построил Юхананов, и поняли, что это все равно как ощупывать слона.

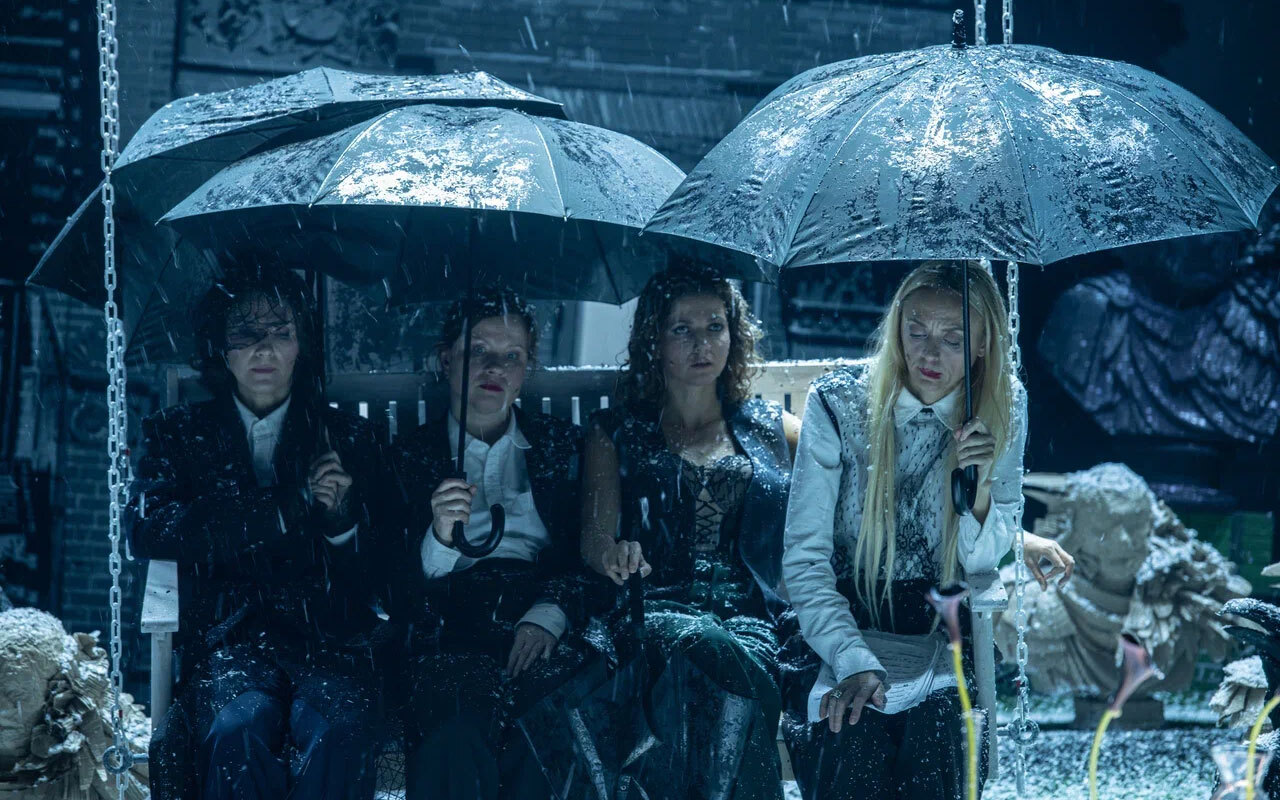

«Пик Ник или Сказки Старого Ворона», 2025

Алена Карась:

Борис Юхананов — самая невероятная фигура в русском театре эпохи перемен 1980-1990-х. Учась в ГИТИСе на знаменитом курсе Эфроса и Васильева, ассистируя одному на шекспировской «Буре» для «Декабрьских вечеров» в ГМИИ им. Пушкина, а другому на «Серсо», революционном спектакле 1985 года, он с самого начала сознавал себя не как продолжатель, но как непокорный наследный принц исчезающих империй, демонтирующий старые арматуры.

В своей артистической юности Юхананов выбрал из Серебряного века его важнейшее понятие — «жизнетворчество» — и сделал его законом собственной жизни, своего МИРа (Мастерская индивидуальной режиссуры была создана в 1990-х и существует по сей день). Жизнь, превращенная в искусство, и стала тем веществом, с помощью которого он преодолевал разрывы, разломы времен, запуская в художественную жизнь и сознание новых поколений универсалистский и мистический принцип всеединства. Причем исключительно шаля и играя, наслаждаясь как будто детским бытием. В памяти всплывают репетиции очередной регенерации его новомистериального проекта «Сад». Шли они в конце 90-х в помещении детского сада на «Первомайской»: на первом этаже актеры, поджав ноги под детскими столиками, ели кашку, а на втором сестры-белошвейки подшивали на манекенах невероятные костюмы Юрия Харикова. Все это казалось чистой сказкой, случайной репликой к «садовой мистерии». А между тем там творилась жизнь, которая на глазах превращалась в легенду.

Борис Юхананов

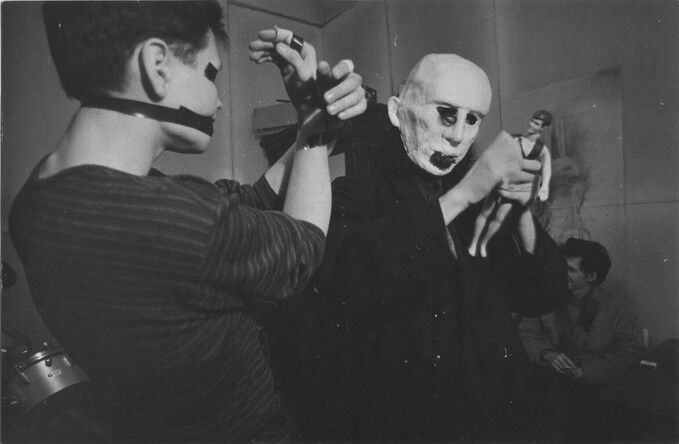

«Сумасшедший принц Эсфирь», 1987

В огромной степени вся работа Юхананова была посвящена формированию механизма, обеспечивающего трансгрессию — переход из эпохи в эпоху. Возможно, серия фильмов, а точнее бесконечный видеороман Юхананова «Сумасшедший принц», опус-магнум альтернативной культуры 1980–1990-х, и был результатом работы этого механизма. Разрыв между старой (основанной на традициях) и новой цивилизацией (сделавшей идолом прогресс) Борис воспринимал как трагедию ХХ века. Его «Сумасшедший принц» возник из штудий для нереализованного театрального проекта по мотивам Шекспира и Кальдерона, в котором Юхананов хотел связать классических героев с фигурой принца в эзотерическом ритуале посвящения у тамплиеров. Принц оказался сумасшедшим, потому что «посвящение свихнулось, с ним что-то произошло в ХХ веке, оно перестало исполнять главную свою обязанность — передачу традиции», — и Юхананов сделал эту фигуру своей ролевой моделью. Он создавал «Всемирный Театр Театр Видео», а вслед за ним и другие свои художественные миры на основе интуиции перехода — «как возможность проявить наружу [...] недискретность мира». Так Борис описывал мне свое переживание 1980-х в январе 2006 года в московской «Чайхоне № 1» перед премьерой фильма «Сумасшедший принц Эсфирь» в Роттердаме.

Если мыслить поэтически (а только так и можно, говоря о Борисе), то все его существо сравнимо с кораблем, плывущим сквозь времена, подбирающим по пути обломки традиций и художественных форм, чтобы в волшебной алхимической лаборатории, которую он называл ангелической, создавать из них новые театральные сокровища. В самом начале пути он ушел с территории официальных институций в параллельные миры и там создавал все новые и новые компании, перформансы, спектакли, фильмы, теории и манифесты. Долго остававшийся невидимым для официальных институтов, даже таких продвинутых, как тогдашняя «Золотая маска», он как будто вел жизнь сибарита, любителя философских пиров, этакого богемного маргинала. Когда же в 2013 году он открыл свой театр в самом центре Москвы, масштаб его личности развернулся во всей универсальной полноте.

«Сад», 1994–1997

«Пиноккио», 2019

Олег Зинцов:

Ему не интересно было ставить отдельный спектакль. Бориса Юхананова всегда занимал утопический проект театра, который мог бы стать альтернативной вселенной, живущей по своим правилам. В начале 1990-х он разворачивал из чеховского «Вишневого сада» мегаломанский «Сад», в котором помимо театральных были жизнестроительные цели (например, в проекте участвовали люди с Даун-синдромом, общение с которыми, по признанию режиссера, сильно изменило его самого). А уже в «Электротеатре», устроенном целиком по собственному хотению из бывшего драмтеатра им. Станиславского десять лет назад, Юхананов начал выдумывать совершенно новые миры. Сперва страну Сверлию — о ней был оперный сериал «Сверлийцы» в пяти частях, музыку для которого написали несколько самых модных и актуальных композиторов. Потом «Золотого осла» по мотивам Апулея — еще более масштабный цикл, который уже не ограничивался спектаклями, но включал и модули с эскизами, и еще черт знает что: все это называлось «разомкнутым пространством работы» и призвано было вовлечь в круговерть театральной игры всех, кто рискнул оказаться поблизости.

«Сверлийцы», 2015

«Золотой осел», 2016

Юхананов хотел строить театр тотальный, но декларативно не тоталитарный. Театр как коллективное сочинение, которое стремится заразить зрителя энергией сотворчества. И наблюдать было интереснее всего за тем, как эта энергия воспламеняла актеров-соавторов. Это случалось далеко не всегда, но длинноты и тавтологичность были неизбежными спутниками юханановской новопроцессуальности, и при известной закалке ради отдельных вспышек их можно было без труда перетерпеть. Или просто заснуть на время — мне кажется, на спектаклях Юхананова это было совершенно нормально и даже уместно: возможность периодически выключаться и возвращаться — одна из доступных зрителю тотального театра свобод.

Еще Юхананов был знатный говорун и ужасно любил теоретизировать, совершенно очаровывая доверчивого зрителя, развесившего уши, в которые лились неведомые термины. Из всех этих длинных и красивых объяснений следовало, что Юхананов хотел снять оппозицию между игровыми и психологическими структурами и тем самым расстаться с 90-ми и нулевыми и пойти дальше. На практике же казалось, что он стремился скорее «вернуться в 1980-е», потому что пространство его театральной утопии было расположено там. Его эстетский и простецкий, условный и жизнестроительный, ироничный и патетичный, красивый и грубый, мистериальный и балаганный театр тщательно обустраивал свою территорию и, приглашая на нее всех желающих, пытался заявить о своей соразмерности миру. В 2010-х, когда Юхананов отстраивал «Электротеатр», это казалось уже не авангардом, а архаикой, потому что вектор актуального театра был направлен тогда в противоположную сторону. Огрубляя, можно сказать, что этот новый театр совершал радикальную интервенцию в реальность и стремился совсем уйти из театра (в нетеатральные пространства, социальные проекты или, например, делегированный перформанс — когда место актеров занимают непрофессионалы, которые должны разыграть какие-то аспекты своей идентичности, или сами зрители). Юхананову такие практики тоже были не чужды, но оставаться на территории чистого театра и строить там затейливую и громоздкую башню из слоновой кости оказалось все-таки важнее.

«Изида», 2016

Его «Золотой осел» начинался со всем известной с детства докучалки: «Купи слона! Купи слона! Все говорят: “Зачем?”, а ты купи слона!». Ее не тараторили, а пели; хор так и назывался — докучным, а мелодия была не то гимнической, не то обрядовой. Сегодня кажется, что Юхананов не задавался вопросом «зачем?», а просто покупал слона и всем его показывал, но, как в известной притче про слепых, никто не мог представить это животное целиком — и потому у каждого из зрителей театр Юхананова остался свой: один сумел потрогать ногу, другой — уши, третий — хобот. Но слон во всей своей цельности и огромности тем не менее существовал.