Все театральнее-ее-ее

ФОТО:

ТАСС, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Каким был театральный сезон 2024/2025? Критики Анна Гордеева, Татьяна Белова, Алла Шендерова и редактор The Blueprint Олег Зинцов постарались вспомнить главное, что случилось на танцевальной, оперной и драматической сценах. И перечислить события, тренды, разочарования, потери, новые имена и даже анекдоты.

Балет и современный танец

События сезона

— «Танцсцены» на музыку Стравинского (Мариинский театр). Фантастическая новая геометрия в балете, геометрия Самодурова. Возникающие на секунду сложные конструкции, мгновенно преображающиеся в еще более затейливые; безумный и веселый темп. Полчаса счастья.

— «Лебединое озеро» (Нижегородский театр оперы и балета). Хореограф Александр Сергеев взялся превратить в спектакль оригинал сочинения Чайковского — ту самую музыку, что прозвучала

в 1877 году в Большом театре и была частью неудавшегося (как считается) спектакля Вацлава Рейзингера. Когда через двадцать лет Мариус Петипа вместе с композитором Рикардо Дриго кроил, клеил, редактировал партитуру для создания своего со Львом Ивановым успешного балета, Чайковского уже не было в живых. Попытка услышать «как на самом деле хотел сделать Чайковский» стоила адских трудов поста-новщику (придумайте-ка танцы на музыку, которой

нет во всем известной версии; уберите-ка что-нибудь особо ценимое публикой, потому что музыку для этого подогнали позже), но увенчалась несомненным успехом. Ну и дирижер Федор Леднев отработал выше всех похвал.

— «Каменный цветок» Сергея Прокофьева в «Урал Балете». Свежий взгляд хореографа Антона Пимонова на знаменитую музыку и впечатляющая волшебная гора, выстроенная на сцене художницей Юлианой Лайковой.

— «Тихий Дон. Мелехов» Леонида Клиничева (Ростовский музыкальный театр). Видели ли вы когда-нибудь, как суперсилачи на шоу поднимают в одиночку грузовики? У молодого хореографа Ивана Кузнецова мускулы теперь — ого-го! Он поднял на себе (хорошо, с помощью режиссера Павла Сорокина) махину «датского» спектакля — и сотворил-таки явление искусства, а не пункт в праздничном отчете к 120-летию Михаила Шолохова. Григорий Мелехов выясняет отношения с двумя женщинами — а вокруг идет война, и вот эта жуть войны, этот дух войны в Ростове-на-Дону сделаны очень точно.

— «Орфей» Стравинского (Пермский театр оперы и балета). Кто как справляется с действительностью — главный хореограф Пермской оперы Алексей Мирошниченко изучает мифы и древнюю историю. Современности нет, а предания прекрасны.

— «Две Анны» — проект MuzArts. Балет Юрия Посохова на музыку Сезара Франка, посвященный Анне Ахматовой, и балет Павла Глухова на музыку Ильи Демуцкого, где главной героиней стала Анна Павлова, вызвали много споров, но стали несомненным художественным событием.

— «Сказ» (московская компания bereg, показы

в Малом Манеже). Хореограф Виктория Арчая, безусловно входящая в группу лидеров российского танца, перекладывает в движения древние русские напевы и древние русские обряды. Ну или придумывает таковые. Получается здорово.

— «Стыд» (musicAeterna Dance, Санкт-Петербург). Радикальная хореография Анастасии Пешковой и отчаянная работа Дарьи Павленко в главной роли.

— Трагическая гибель премьера Мариинского театра Владимира Шклярова — одного из самых солнечных танцовщиков мира. Потеря сезона.

— Преступление сезона: 1 июля екатеринбургские власти закрыли Танцтеатр под руководством Олега Петрова — театр, 35 лет бывший одним из лидеров отечественного контемпорари. В свое время именно

эта труппа знакомила отечественного зрителя со всем разнообразием французского современного танца. Не раз была номинирована на «Золотую маску». В последнее время театру жилось трудно, но раз в год премьеры он железно выпускал. Теперь именно на нем Екатеринбург решил сэкономить.

Балет и современный танец

«Танцсцены»

«Каменный цветок»

«Стыд»

«Две Анны»

Владимир Шкляров

«Каменный цветок»

Тренд сезона

Тут новостей нет — при отсутствии возможностей приглашать на постановки европейских и американских хореографов (которые в балете определяют-таки картину мира, в контемпорари география пошире) театры упорно ищут таланты в родной стране. И это хорошо — но талантам хорошо бы платить за работу. Уже в нескольких театрах утверждается взгляд на вещи «пусть будут счастливы, что дали поставить на нашей знаменитой сцене». Это не только нечестно, но вообще-то с художественной точки зрения невыгодно и самим театрам: после пары попыток работать на чистом энтузиазме у постановщиков опускаются руки и иссякает фантазия.

Новые имена

— В Чебоксарах студентка 3-го курса Петербургской консерватории Ксения Скареднова (курс Андрея Босова) поставила балет на музыку Первой симфонии Василия Калинникова (был в конце

XIX века в русской музыке такой искренний и трогательный рыцарь бедный, быстро ушедший

из-за туберкулеза). Получился очень внятный опыт (почти) бессюжетной конструкции. В прошлом сезоне в том же театре Скареднова участвовала в вечере «Пушкиниана» — и изложила историю Сальери и Моцарта как противостояние в балетном театре: маститый худрук против юнца-солиста, который вдруг решает сочинять танцы.

— На самом излете сезона Игорь Булыцын (солист «Урал Балета», вот уже десяток лет сочиняющий миниатюры в родном Екатеринбурге) представил в Театре балета имени Леонида Якобсона одноактовку «Брух. Сюита» на музыку Макса Бруха. Ясная энергия, революционный пыл (в фонограмму взяты в том числе фрагменты сочинения Бруха на темы русских народных песен, созданного в 1905 году).

— Выпускные концерты Академии русского балета. Николай Цискаридзе, в свое время много взявший на театральных уроках великой балерины Марины Тимофеевны Семеновой, использовал эти знания

для выпуска своего первого женского класса. Одиннадцать девчонок поражают воображение, а получившая на выпускном партию Одетты Екатерина Морозова заставила балетоманов тщательно изучать слухи, разносящиеся из главных театров страны. Какой она выбрала — пока неясно.

Анекдот сезона

Не в балете, но рядом — в опере. Владимир Кехман поставил в Новосибирске «Евгения Онегина», где обкорнал Чайковского как дурной парикмахер и ликвидировал няню. Теперь бедная Таня Ларина в сердечной смуте признается сестре и вместо «Мне скучно, няня» поет «Мне скучно, Оля», а сестра корчит рожи, изображая уже усопшую старушку.

Опера

и мюзикл

События сезона

Опера и мюзикл

— «Пиковая дама» Петра Чайковского в постановке Владислава Наставшева в Пермском театре оперы и балета, дирижер-постановщик Владимир Ткаченко, драматург Дмитрий Ренанский. И «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха в постановке Елизаветы Мороз в Нижегородском театре оперы и балета им. Пушкина, дирижер Дмитрий Синьковский, драматург Алексей Парин. В обоих случаях упоминание драматургов не случайно, оба спектакля обладают не только поэтикой, но и ясно сформулированной концепцией и аккуратной, не бросающейся в глаза, но внятной и при этом действенной структурой. В отечественном музыкальном театре работа режиссеров с драматургами приживается медленно, тем радостнее видеть, как такое содружество приносит реальные плоды. «Пиковая дама» ставит драматургию Пушкина и Чайковского в контекст слома эпох столетней давности, «Сказки Гофмана» говорят о цене и притягательности искусства во все времена, но преимущественно — о том, как оно может быть устроено и увидено здесь и сейчас. Специально сочиненная музыка Кирилла Архипова в прологе и в интермедиях «Сказок Гофмана» очень способствует не столько созданию дистанции между нашим временем и эпохой Оффенбаха, сколько установлению прямого контакта между ними.

«Пиковая дама»

«Пиковая дама»

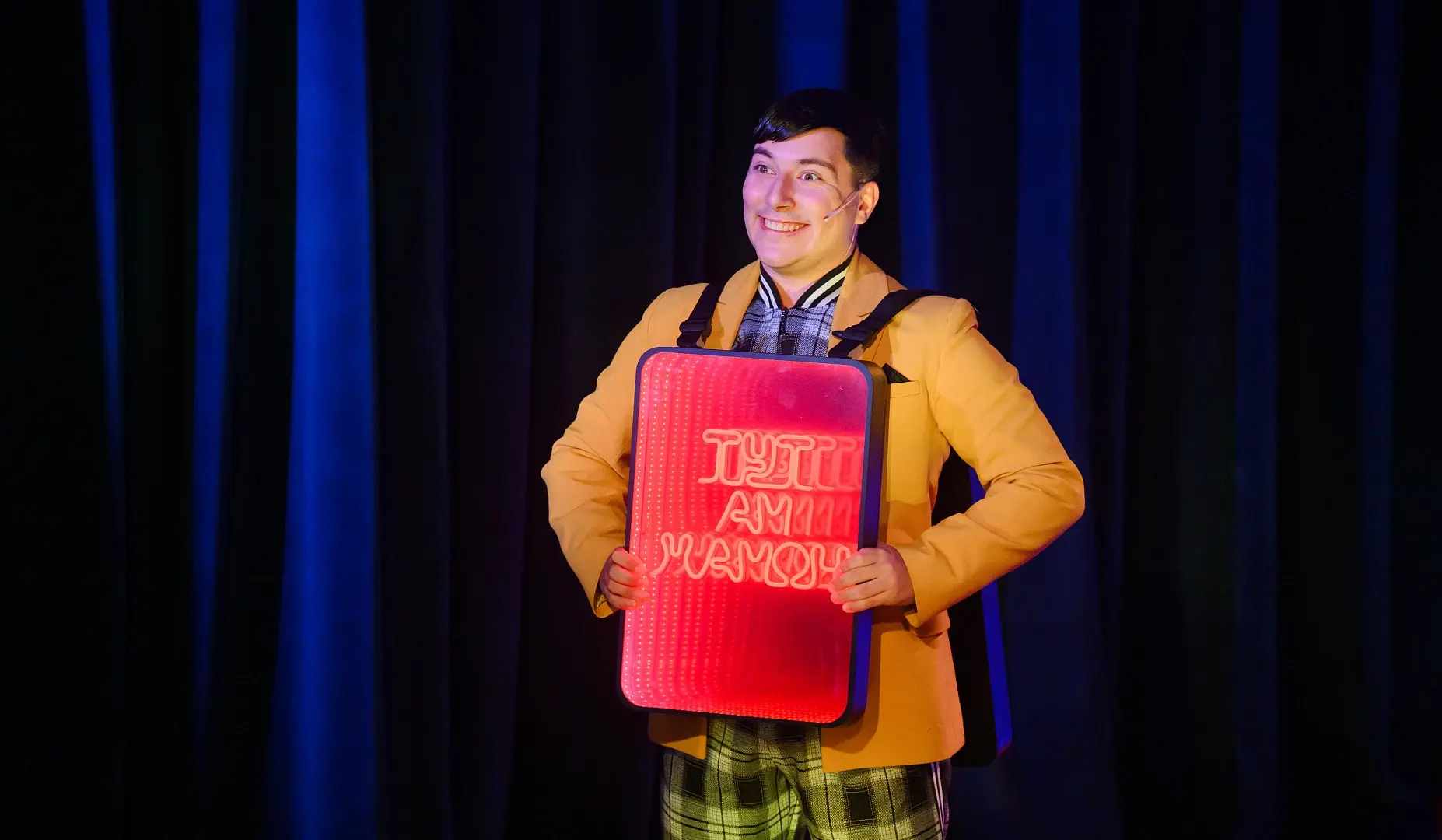

— Мюзикл «Чертова доставка» (либретто Александра Гореликова, музыка Кирилла Бузмакова, режиссер Ксения Малинина) на «Сцене-Молот» пермского Театра-Театра. Молодые авторы, молодые артисты, остроумный текст, остроумные сценические решения, симпатичные и хорошо запоминающиеся мелодии: «Чертова доставка» может стать хитом более чем в одном театре, хотя прямо сейчас и сложно представить в этом материале других исполнителей и другие мизансцены. Но история о молодом курьере, который должен доставить заказ по адресу, несмотря на то, что мир вокруг него становится все более абсурдным и фантасмагоричным, обладает недюжинным потенциалом для самой широкой аудитории, в ней есть место и трезвым размышлениям, и оптимистичному финалу.

— Повторное исполнение «Доктора Атома» Джона Адамса под руководством Федора Леднева в Новой Опере. Впервые в Москве эта масштабнейшая партитура прозвучала в январе, и все были убеждены, что второго раза не будет. Но руководство театра превратило уникальное событие если не в репертуарное, то как минимум в возможное для повторения — что заметно повышает и исполнительскую, и слушательскую, и в целом репертуарную планку.

«Чертова доставка»

«Чертова доставка»

Тренды сезона

Главные пессимистические прогнозы в начале сезона были связаны с обратным развитием Большого театра, и, к сожалению, они оправдались. В течение сезона афиша, раньше распланированная на два-три месяца вперед, становилась известна иногда всего на две недели, составы исполнителей заранее не объявлялись, отмены и переносы мероприятий стали регулярными. Обогащение репертуара Большого за счет спектаклей Мариинского театра в неопределенном статусе — анонсированные гастроли то и дело превращались в показы «с участием оркестра, хора, мимического ансамбля и солистов Большого театра» — зачастую происходило в лихорадочной спешке, с вниманием не к качеству исполнения, а к количеству сыгранных названий и показанных представлений. Повышение цен на билеты сопровождалось снижением качества зрительского сервиса, введение именных билетов на все представления произошло в самом неудобном для публики варианте — без возможности удобного переоформления, как это делают в других московских театрах.

Еще из неприятных тенденций сезона, хотя и тоже не новых: с афиш продолжают исчезать имена постановщиков и авторов спектаклей. Причем это касается не только политически мотивированных запретов — зачастую (особенно применительно к Большому и Мариинскому театрам) речь идет об отсутствии упоминаний художников возобновлений, акцент делается на том, что важны только овеянные славой имена творцов из прошлого. Радикальное изменение положения о премии «Золотая маска», отменившее частные номинации для постановщиков и участников спектаклей, продиктовано тем же желанием нивелировать ценность вклада отдельных людей, свести все к среднему значению «общего дела». Умаление значимости человека и индивидуальной, личной творческой идеи идет в театре рука об руку с аналогичными процессами в государстве. В пределе это может привести к искоренению любой оригинальности мышления на российских сценах и воспроизведению обезличенного единого, в рамках установленных и предписанных традиций, среднего нормального образца для каждого произведения.

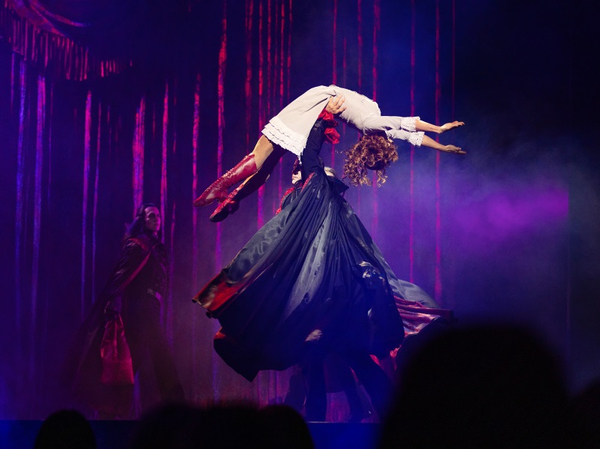

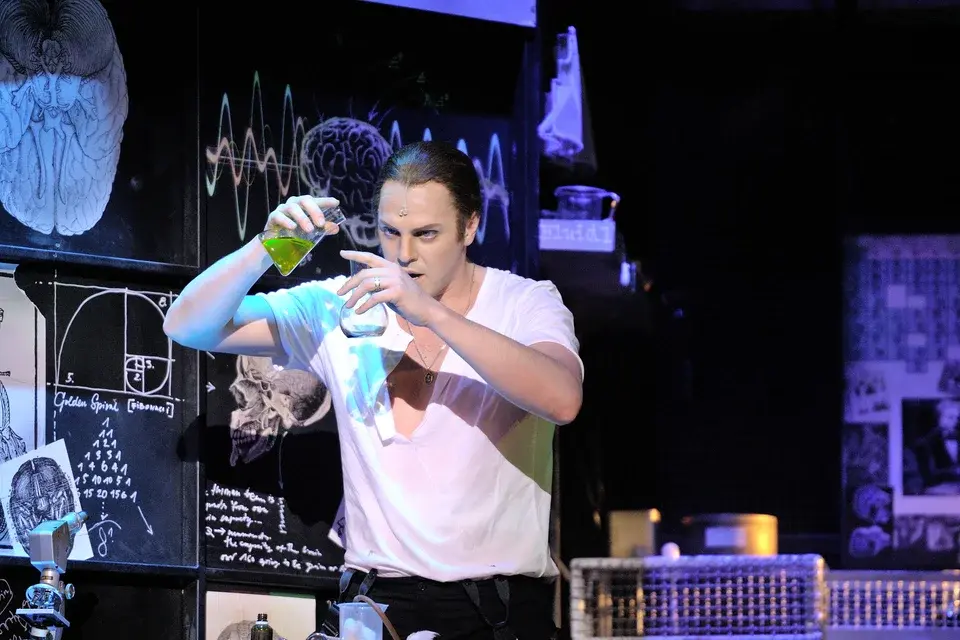

«Бал вампиров»

Один из трендов, который наметился раньше, но в сезоне 2024/2025 стал едва ли не ведущим, — попытки театров удержать репертуар не только старой классикой или актуальным импорто-замещением, но сохранить возможность зарабатывать на прежних хитах. В первую очередь это касается индустрии мюзиклов, где недоступ-ность лицензий на самый кассовый материал существенно сказывается на сборах. Так что театры идут на разнообразные уловки, чтобы выглядеть прилично, но одновременно дать артистам снова сыграть в хорошо написанных мюзиклах, а зрителям — вспомнить благополучные времена. Так, под маской «паблик-тока» в Петербурге показали семистейдж-версии закрывшихся ранее спектаклей «Бал вампиров» и «Джекилл и Хайд», в Москве — «Магазинчик ужасов». Нелицензированные исполнения мюзиклов — важная тема для российского театра сегодня, поскольку обусловлены они не только стремлением к выгоде, но и необходимостью удерживать профессиональную планку, не довольствуясь эрзацем. Однозначного мнения на этот счет в профессиональном сообществе пока нет.

«Джекилл и Хайд»

В выборе названий заметна тенденция к предпочтению материала скорее легкого и развлекательного, чем серьезного: хорошо продается театр как способ ностальгии или чистого развлечения, но не как способ рефлексии окружающей действительности. При этом рядом с проектами, апеллирующими к хорошо знакомым песням, в репертуаре возникают свежесочиненные пьесы, но и они по большей части опираются на давно усвоенные культурные штампы, комбинируя их в составной сюжет («Последняя сказка», «Яга», «Элементарно, Хадсон»). Нежелание иметь дело с оригинальными идеями в минувшем сезоне вполне может считаться трендом. Скорее всего, в ближайшие годы такого контента «по мотивам пройденного» будет становиться только больше.

Важно, однако, что в музыкальном театре не прекращаются поиски в области мультижанровости и междисциплинарности — продолжается тенденция к размытию границ между оперой и мюзиклом, оперой и драмой, драмой и пластическим театром. Так, спектакль, который формально выпускается под маркой драматического («Торф» по мотивам «Кладовой солнца» Михаила Пришвина, режиссер Ксения Зорина), организован по музыкальной модели, пластически и звуковысотно, хотя и не содержит оркестрового или иного инструментального сопровождения. А ежегодная творческая мастерская, которую пермский Театр-Театр проводит для либреттистов и композиторов, по итогам прошедшего сезона стала называться «Лабораторией нового музыкального театра», а не «Лабораторией мюзикла».

«Лаборатория нового музыкального театра»

Новые имена

Ярких дебютов или неожиданно вспыхнувших звезд сезон не принес. Возможно, и здесь сказывается наметившийся курс на усредненную безликость. Но стоит отметить крепнущее мастерство молодых артистов пермского Театра-Театра, год назад получивших дипломы Института современного искусства. Среди них выделяется Анастасия Демьянец, звезда мюзиклов «Сонная лощина», «Мюзик холл» и «Удачи, Марк!». В минувшем сезоне на ее счету главная роль в «Норе» по Ибсену, Агафья Тихоновна в «Женитьбе» Гоголя, Настасья Филипповна в «Идиоте» по Достоевскому — с каждой следующей премьерой эта универсальная актриса расширяет свой актерский диапазон и совершенствует мастерство, в том числе вокальное. От острого гротеска до высокой трагедии у Демьянец один шаг, и это шаг через бездну. Фактурный тенор, актерски гибкий и пластически одаренный Станислав Фоминых, сыгравший россыпь ролей в «Чертовой доставке» и занятый в главных партиях в мюзиклах «Удачи, Марк!» и «Сонная лощина», имеет все задатки будущей звезды мюзиклов. Сергей Белов, интеллектуально вгрызающийся в каждую роль и покоряющий богатейшим звучанием бархатного баритона, уверенно осваивает весь репертуар Театра-Театра. Дарья Копылова покоряет сложнейшие современные партитуры, не делая различий между оперой и мюзиклами («Мороз» по Константину Стешику, «Сережа очень тупой» Владимира Раннева и Дмитрия Данилова). Илья Курицын раздвигает границы амплуа комического простака, вопреки своей природе оказываясь убедительным и в качестве лирического героя, и в качестве музыканта-сатирика («Квадрат», «Чертова доставка», «Датский магазин лопат», «Как пережить лето»).

На оперной сцене стоит отметить уверенное сияние меццо-сопрано Алины Черташ. Дебютировав в прошлом сезоне в ролях Кармен, Марфы («Хованщина») и Любаши («Царская невеста»), в сезоне 2024/2025 она доказала, что успех не был единичным и случайным. Глубокая музыкальность, изысканная фразировка с каждым выступлением становятся все ярче.

Драма

Драма

События сезона

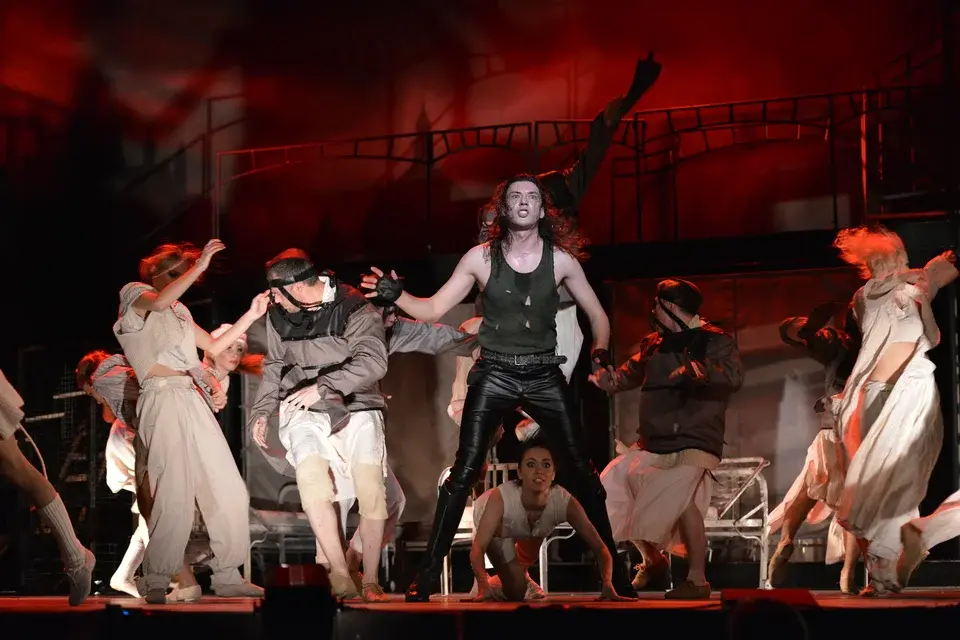

— Спектакли Антона Федорова: «Дон Кихот» в московском Театре наций, «Утиная охота» в петербургском БДТ и «E-ЕЕ-ЕЕ!» в новосибирском «Старом доме», которым Федоров теперь руководит. Если еще несколько лет назад он был восходящей звездой камерных площадок (слава в узких кругах

по-настоящему началась со спектакля «Где ты был так долго, чувак?» в московском «Пространстве “Внутри”»), то сегодня уже нарасхват на главных сценах столиц. Популярность вполне объяснима — это режиссер с ярким, узнаваемым стилем и набором приемов, в который входят нелепые, потерянные персонажи, тарабарский язык, абсурдистские гэги, нарочито дурацкие (и тем смешные) каламбуры, подвижные декорации, поп-культурные мемы, анимационные вставки и т.д. Все это, как правило, весело, задорно и одновременно страшно — причем чем дальше, тем страшнее: «Дон Кихот» с его мрачнейшей метафорой современности впечатляет помимо прочего резким диссонансом атмосферы действия и репутацией площадки — кто бы думал, что такой спектакль

может быть выпущен в 2025 году в самом дорогом и буржуазном драматическом театре страны, но в каком-то смысле и это выглядит частью концеп-

ции, отражая расщепленное состояние сознания сегодняшней культурной публики. В «Утиной охоте» Федоров доводит до предела одну из своих централь-ных тем — залипание в каком-то позднесоветском лимбе, откуда невозможно выбраться, только бродить кругами, бесконечно припоминая обрывки коллективного бес-сознательного из никак не желающей уходить эпохи, которая мертвой хваткой вцепилась в современность. Ну, а про залихватское «E-ee-eе» по мотивам мультхита «Бременские музыканты» один из зрителей оставил на сайте театра «Старый дом» вот такой отзыв: «Тяжелейшая беспросветная драма в обманчивом формате комедии».

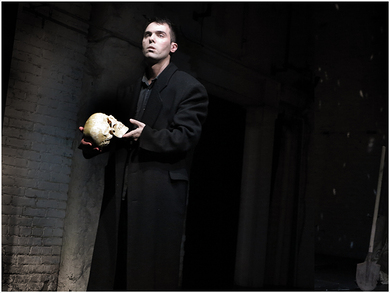

— «Гамлет» Юрия Погребничко в театре «Около

дома Станиславского». В нарочито и принципиально «бедном» театре Погребничко теперь тоже ощущается какой-то диссонанс — после появления спонсора

в лице одного из крупнейших российских девелопе-

ров привычная обшарпанность сменилась скромным обаянием буржуазности: фойе стало напоминать мод-

ное кафе. На сцене эта перемена, к счастью, никак не сказалось — персонажи Погребничко (у которого, к слову, учился Антон Федоров) какими были, такими и остались, и вряд ли завсегдатаев этого маленького театра удивило, когда Гамлет взял гитару и затянул «Владимирский централ» — логично, в Дании ведь тоже ветер северный. Как знают эти зрители, Погребничко всю жизнь ставит один бесконечный метаспектакль, а уж как он называется — «Гамлет» или «Винни-Пух», — дело тридесятое. Но если с новым спонсором подтянется и новая публика, ее, конечно, ждет много удивительных открытий в этой то ли Стране чудес, то ли вишневом саду расходящихся тропок.

— «Коридор Барто» на сцене московского ДК «Рассвет». Первая премьера компании «Дочери Сосо» без ее основательницы Жени Беркович. Но в этом пластическом спектакле по мотивам стихотворений Агнии Барто ее голос все еще хорошо различим — за знакомыми с детства строчками тут открываются какие-то бездны тревоги и страха, и зритель чувствует себя как тот бычок, который идет-качается, а доска

уже кончается. Но в то же время это волшебный мир, в котором добро если не побеждает, то каким-то непонятным науке способом не дает злу захватить все вокруг. Между тем площадка «Пространство “Внутри”» после приговора Жене была вынуждена убрать из репертуара все ее спектакли — это серьезная потеря для зрителей и, пожалуй, антисобытие сезона в драматическом театре.

«Дон Кихот»

«Утиная Охота»

«E-ee-ee»

«Гамлет»

«Коридор Барто»

— «Улитка на склоне» Петра Шерешевского в МТЮЗе. В спектакле по повести Стругацких режиссер предложил необычную оптику — рождение истории из подручного материала и быстрые переключения с макро на микро: например, губка для уборки, если снимать ее крупным планом, покажется лесом, лица актеров, преломленные сквозь банку с огурцами, напоминают об обитателях таинственных деревень, даже грима никакого не надо; камера, наведенная на стакан компота, позволяет увидеть сидящую на его краю крошечную фигурку — копию актера, сидящего на авансцене словно на краю обрыва.

— «Положите мне в гроб спиннинг и удочку» в Театре.doc. Самая резонансная читка из цикла, поставленного Дмитрием Волкостреловым по текстам издания «Такие дела», главного социального медиа сегодняшней России. Принципиальным в этом проекте выглядит сам жест — упрямое движение театра навстречу реальности, которая не только жестче, но порой и удивительней любых фантазий. Волкострелов тут тоже совершенно на своем месте — именно его лаконичная и деликатная режиссура лучше всего подходит для этих невыдуманных сюжетов.

— «Принц Гомбургский» Лизы Бондарь в независимом Никитинском театре в Воронеже. Это не первый спектакль Бондарь, сделанный в соавторстве с режиссером, а теперь и драматургом Александром Плотниковым, предлагающим злободневные версии классических пьес. В пермском Театре-Театре идет «Мизантроп», действие которого Бондарь и Плотников переносят в сегодняшний российский город, в котором Альцесту просто опасно говорить, что он думает. В случае же с «Принцем Гомбургским» по пьесе романтика Генриха фон Кляйста все еще сложнее. Героический принц побеждает во всех схватках — и незаметно для самого себя превращается в безжалостного зверя, что несет горе всему миру, но прежде всего — родному городу и собственной возлюбленной. Ее крик «Мой принц, что ты наделал?!» надолго застревает в памяти.

— «Вакханки» Юрия Муравицкого в учебном театре Московского международного универ-ситета (ММУ). О студентах курса Муравицкого мы наверняка услышим еще не раз. А знакомство с ними стоит начать с «Вакханок» — минима-листичной и остроумной постановки, в которой гекзаметр легко превращается в рэп. У студентов сильные голоса и дикция, не требующая микро-фонов, — что по нынешним временам большая редкость. Добавьте к этому зажигательную песню «О, как люблю я Диониса, когда один он на горе», которую придумали студенты, и срочно бронируйте билеты на осенние показы.

— «Философия другого переулка» — панк-кабаре Екатерины Троепольской и Андрея Родионова в театре «Среда 21». Не получив разрешение на постановку романа Александра Пятигорского «Философия одного переулка», Родионов и Троепольская сделали остроумное кабаре

о том, собственно, как им не разрешили ставить Пятигорского. И о том, что с ними/нами происходило и происходит в последнее время.

Это смешной и очень смелый стендап, в котором драматург Троепольская выступает собственно стендапершей и среди прочего рассказывает о том, как борется с онкозаболеванием. А актер Петр Скворцов и художник Егор Федоричев работают как музыканты.

«Улитка на склоне»

— «Сато» Филиппа Гуревича в Театре Наций. Безжалостный к зрителю спектакль по одноименному роману Рагима Джафарова (премия «НОС» 2020) заставляет в который раз задуматься о том, как легко сломать ребенку психику и как сложно потом что-то поправить. Сюжет трагичен, просвет лишь в том, как перевоплощается в 6-летнего Костю, он же японский адмирал Сато, недавняя выпускница ГИТИСа Вера Енгалычева. Несчастье этого маленького самурая в том, что он слишком тонко чувствует фальшь. Так вот, если такой мальчик и вправду существовал, игре Енгалычевой он бы поверил.

— «Муму. Действие 4. Дүртенче акт», Дом культуры «ГЭС-2» — проект Ангелины Миграновой и Родиона Сабирова с глухими и слабослышащими горожанами из Казани и Москвы. Режиссеры и перформеры Мигранова и Сабиров сделали проект в форме свадебного застолья, которое становится связующим звеном между разными культурами. Как это бывало в классических романах, в частности, у Тургенева, участники рассказывают друг другу и зрителям о своей любви: на русском и жестовом языках — переводчик интегрирован в спектакль. К финалу кажется, что перевод не нужен. А зрители, оставаясь в зале, чувствуют себя равноправными участниками происходящего.

— «Андижанская полька» в Театре.doc. Этим летом прошел первый фестиваль автофикшн «Я — театр». Одним из важных его событий стал дебютный спектакль Ромы Егорова, рассказывающий о событиях в городе Андижане, которых сам автор не видел и о которых в Узбекистане постарались забыть. Ровно 20 лет назад на улицах Андижана лежали горы резиновых тапочек — все, что осталось от участников демонстрации протеста против произвола местной власти. Рома Егоров нашел слова, чтобы рассказать о том, о чем в его стране не говорят. Текст его пьесы доступен на сайте Lubimovka.

— Открытие нового здания Театра Камала. В Казани теперь самый большой (поспорить может разве что Театр Армии) и самый высокотехнологичный драматический театр страны. Точнее, универсальный — на четырех сценах, две из которых трансформеры, можно осуществить, кажется, вообще любой проект, были бы идеи. И наполнение этих супер-современных залов — главный вопрос. Так что событие пока скорее архитектурное (ах, какие т

ут фасады придумало японское бюро Kengo Kuma & Associates, вдохновившись образом «ледяных цветов», в которые превращается порой местное озеро Кабан). Но пройти мимо него, конечно, невозможно.

«Утиная Охота»

Тренды сезона

В постановках двух главных ньюсмейкеров сезона — Антона Федорова и Петра Шерешевского — просматривается тенденция, бытовавшая когда-то в советские времена: режиссеры опять увлекаются детскими сюжетами — и через них говорят нам о важном. Антон Федоров выбирает для этого «Бременских музыкантов» — и получается «Е-ЕЕ-ЕЕ!». А Шерешевский — «Винни-Пуха». Семен Саксеев, постоянный соавтор Шерешевского, взял из книжки Алана Милна несколько новелл — тех, что не совпадают со знаменитым мультфильмом Федора Хитрука. Саксеев следует переводу Бориса Заходера, но монолог Кролика звучит, оказывается, сверхактуально: «Мне вот что не нравится... Вот мы тут живем. Все мы. И вдруг мы просыпаемся и что мы видим?.. Мы видим незнакомое животное». В общем, плюшевые, как и живые, не любят мигрантов. И света в конце туннеля пока не видать. Однако такой вывод из спектакля «Винни-Пух и все-все-все» сделают лишь взрослые, дети будут в восторге. Впрочем, взрослые, несмотря на весь пессимизм, тоже.

Продолжается уход с больших сцен на малые, камерные. Большие перестают быть ньюсмейкерами — среди исключений можно пока что назвать БДТ, МТЮЗ, Театр наций. Кроме того, с афиш главных театров страны продолжают исчезать имена режиссеров. Без указания постановщика вышла, например, большая премьера Театра наций — похожая на черный карнавал «Васса» (по мотивам «Вассы Железновой» Максима Горького). В программке спектакля слова «режиссер» нет вовсе, зато подробно перечислены все исполнители, цеха и т.д. В общем, эра горизонтального театра наступила. Но о такой ли горизонтальности мы мечтали?

Растет количество летних фестивалей, и не только в Москве, где проходят «Вдохновение», Чеховский и «Театральный бульвар». Новым «местом силы» можно назвать город Суздаль и его окрестности, где «МИРА центр» в начале августа проводит фестиваль перформативных и иммерсивных спектаклей «Сенокос»; такая же специфика у «Выкса-феста», проходящего, соответственно, в Выксе, но его никак нельзя назвать специфически театральным — с другой стороны, стирание границ между театром, современным искусством и прочей коллективной творческой активностью тоже тренд, который пока не собирается уходить. Появляются новые названия и точки на карте — 16 и 17 августа в усадьбе Спасское-Куркино Вологодской области пройдет первый фестиваль «Ясень фест», посвященный уличному театру и организованный одним из его старейших представителей в России — петербургским коллективом «Странствующие куклы господина Пэжо». О центробежном движении современного театра в стране мы писали в прошлом году, но похоже, это все еще восходящий тренд.

По понятным причинам продолжается наше вынужденное знакомство с театрами за пределом Европы и США. За этот сезон мы узнали режиссера из ЮАР Джеймса Нобо («Жюли» в Театре наций); побывали на представлениях театров Ливана, Ирана, Южной Америки (всех их привозил Чеховский фестиваль). Сказать, что все они становились событиями, конечно, нельзя. Но и полностью сбросить их со счетов было бы несправедливо.

Фестиваль «Сенокос»

Новые имена

Тут вы наверняка уже в курсе: и режиссер

Андрей Маник (выпустивший несколько хитов в «Пространстве “Внутри”»), и недавние выпуск-ницы гитисовского курса Юрия Бутусова Вера Енгалычева (заглавная роль в «Сато») и Евгения Леонова (дебют в спектакле Евгения Писарева «Плохие хорошие» на сцене Театра им. Пушкина), вошли в этом году в список The Blueprint 100.

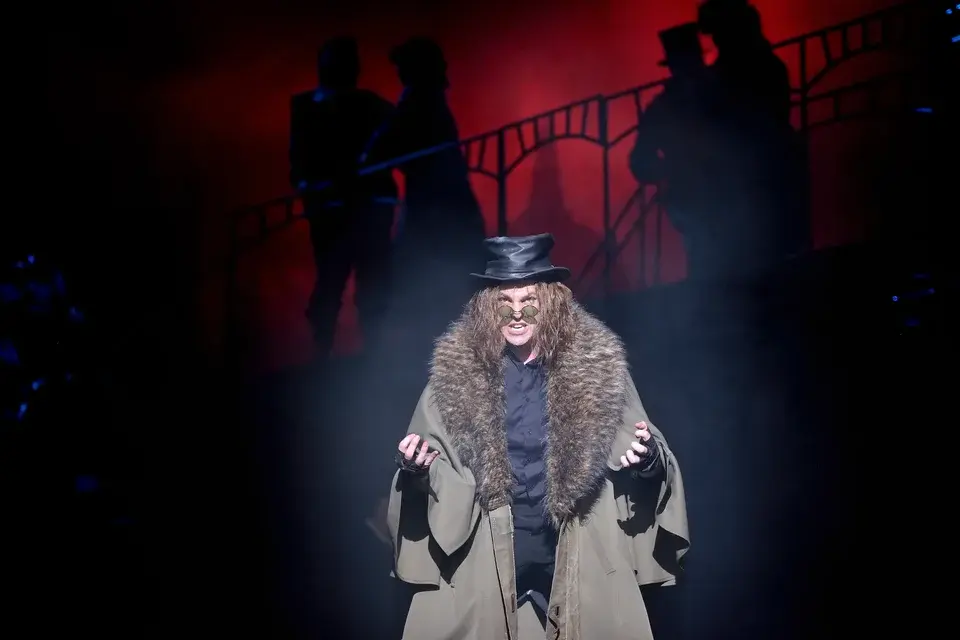

В «бегущую строку» поместим знакомые уже многим имена: Даниил Ахмедов — художник, возродивший вместе с Романом Феодори Красноярский ТЮЗ, теперь ставит как режиссер, причем раз от раза

все лучше. Среди последних его работ — «Дракула» в Екатеринбургской драме и «Алладин. Сын портного» в Красноярском ТЮЗе. Жесткие и вполне беспросветные спектакли на сказочном материале. Другое давно известное имя — Роман Габриа, главный режиссер питерского театра «Мастерская». Мы еще не видели «Превращение», поставленное им по рассказу Кафки вместе с актером и хореогра-фом Ильей Колецким, сыгравшим Грегора Замзу. Но, судя по доступным отзывам, речь о втором дыхании и прорыве хорошо известного режиссера. А Илья Колецкий, похоже, еще не раз о себе напомнит.