«Без мрака мы не знали бы, что такое свет»

ФОТО:

МИХАИЛ ЛОГВИНОВ, АНДРЕЙ ЧУНТОМОВ, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

В Пермском театре оперы и балета в этот уикенд дают премьеру «Орфея» — одноактного балета Алексея Мирошниченко на музыку Стравинского. О роли, которую в истории постановки сыграл Баланчин, орфических мотивах у Пушкина и Набокова, цели искусства и оголенных проводах с хореографом поговорила Татьяна Кузнецова.

Репетиция «Орфея» в Пермском театре оперы и балета

Идею «Орфея» Стравинскому подсказал Джордж Баланчин. Он и поставил этот одноактный балет в 1948 году в Нью-Йорке, после чего городские власти предложили его труппе финансирование и постоянную площадку в Сити-Центре. Потому 1948-й считается годом рождения New York City Ballet. Не страшно ставить после Баланчина?

Ну, знаменитого «Аполлона» не взялся бы ставить. А вот «Орфей» Баланчина куда менее известен. Я, например, не смог найти запись этого балета. К тому же в России «Орфея» Стравинского никогда не ставили. В Перми в 1970-е шел одноименный рок-балет — постановка Боярчикова на музыку Журбина. Но ведь это совсем другое.

Только однажды. В 1962-м Константин Боярский поставил в ленинградском МАЛЕГОТе к приезду Стравинского в СССР. Наверное, получилось не очень удачно — от балета следа не осталось... Для своего «Орфея», балета в трех сценах и 12 эпизодах, Стравинский сам написал подробное либретто. Ты его сохраняешь или пишешь свое?

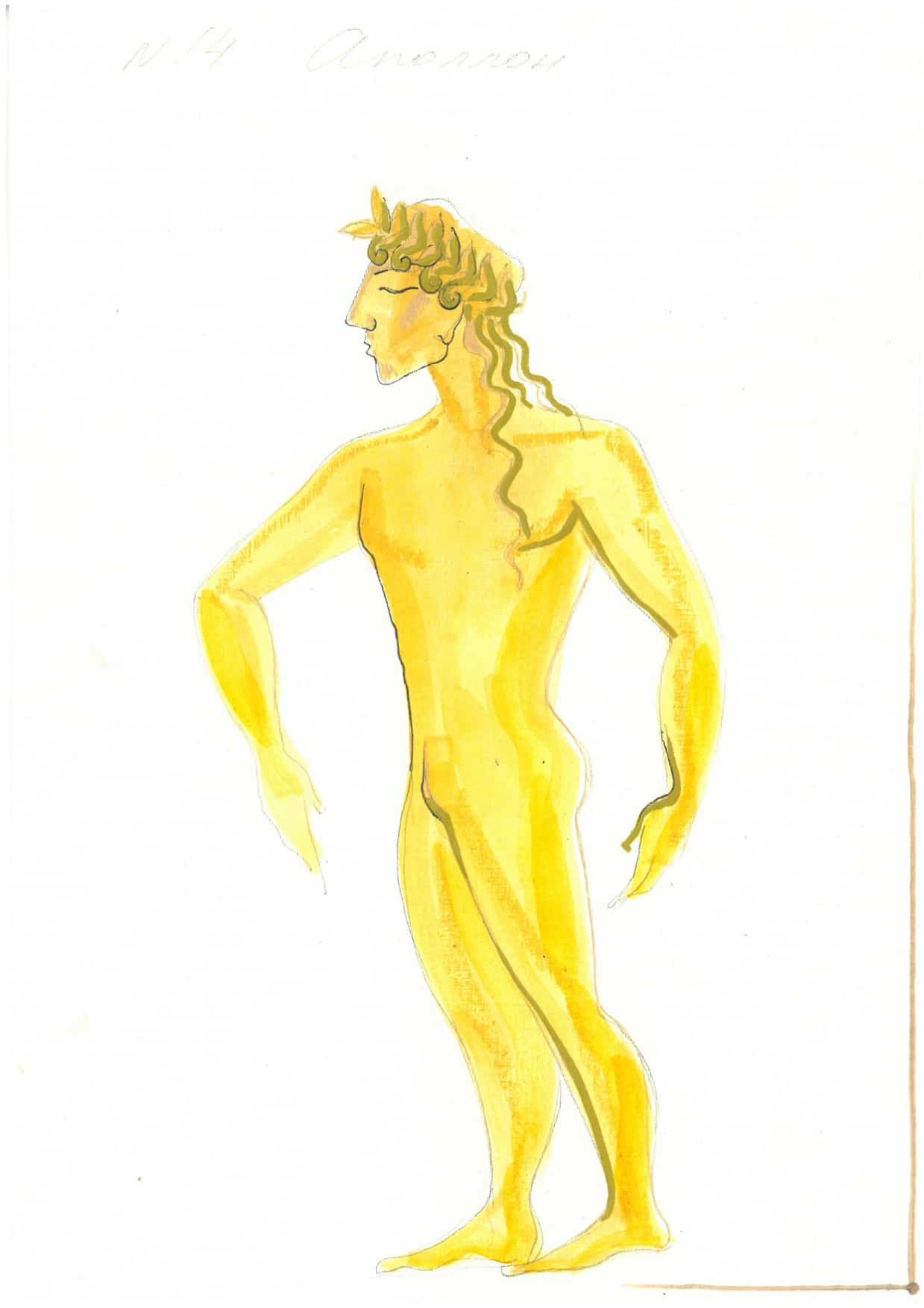

Либретто будет мое. Но ставлю, конечно, точно по музыке. И по мифу, не по Овидию. У Стравинского, например, Орфея в Аид ведет Темный ангел, у меня будет Гермес — психопомп, «проводник душ», единственный из богов, кому дозволено курсировать между миром земным и потусторонним. Думая об этом путешествии в подземный мир, я вспомнил про венский Сецессион, про Адольфа Хиреми-Хиршля, про его картину «Души на берегу Ахерона»: в центре стоит Гермес в крылатой шапке со своим кадуцеем, к нему души тянутся, впереди фигура идущая. «Вот, это оно», — сказал я себе. Очень важное решение — ведь надо было придумать, в какой эстетике делать этот балет. Рассказал о своей идее нашей команде художников: Альоне Пикаловой, Татьяне Ногиновой, Алексею Хорошеву, они все согласились.

Алексей Мирошниченко

Думая об этом путешествии в подземный мир, я вспомнил про венский Сецессион, про Адольфа Хиреми-Хиршля, про его картину «Души на берегу Ахерона»

Адольф Хиреми-Хиршл, «Души на берегу Ахерона», 1898

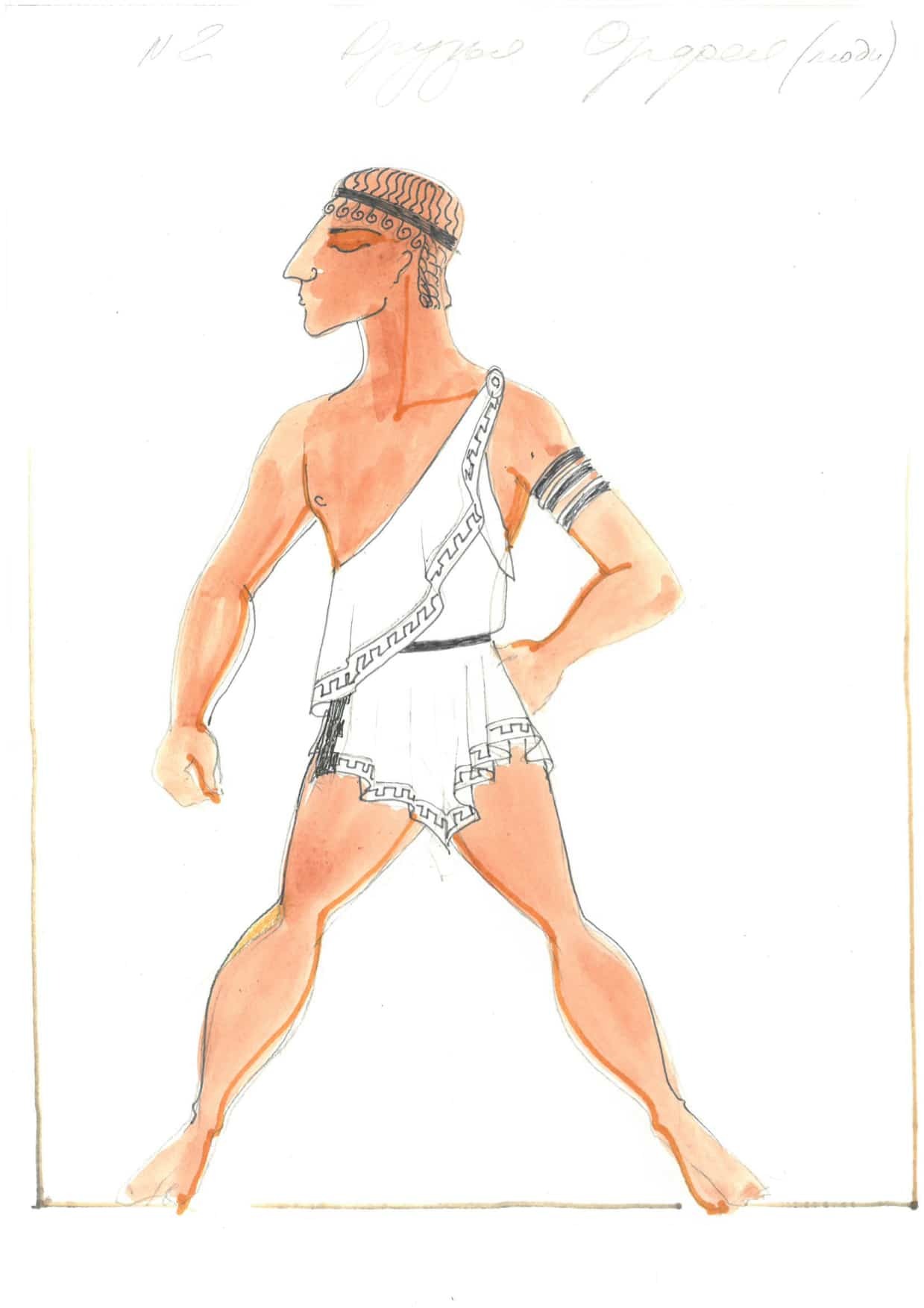

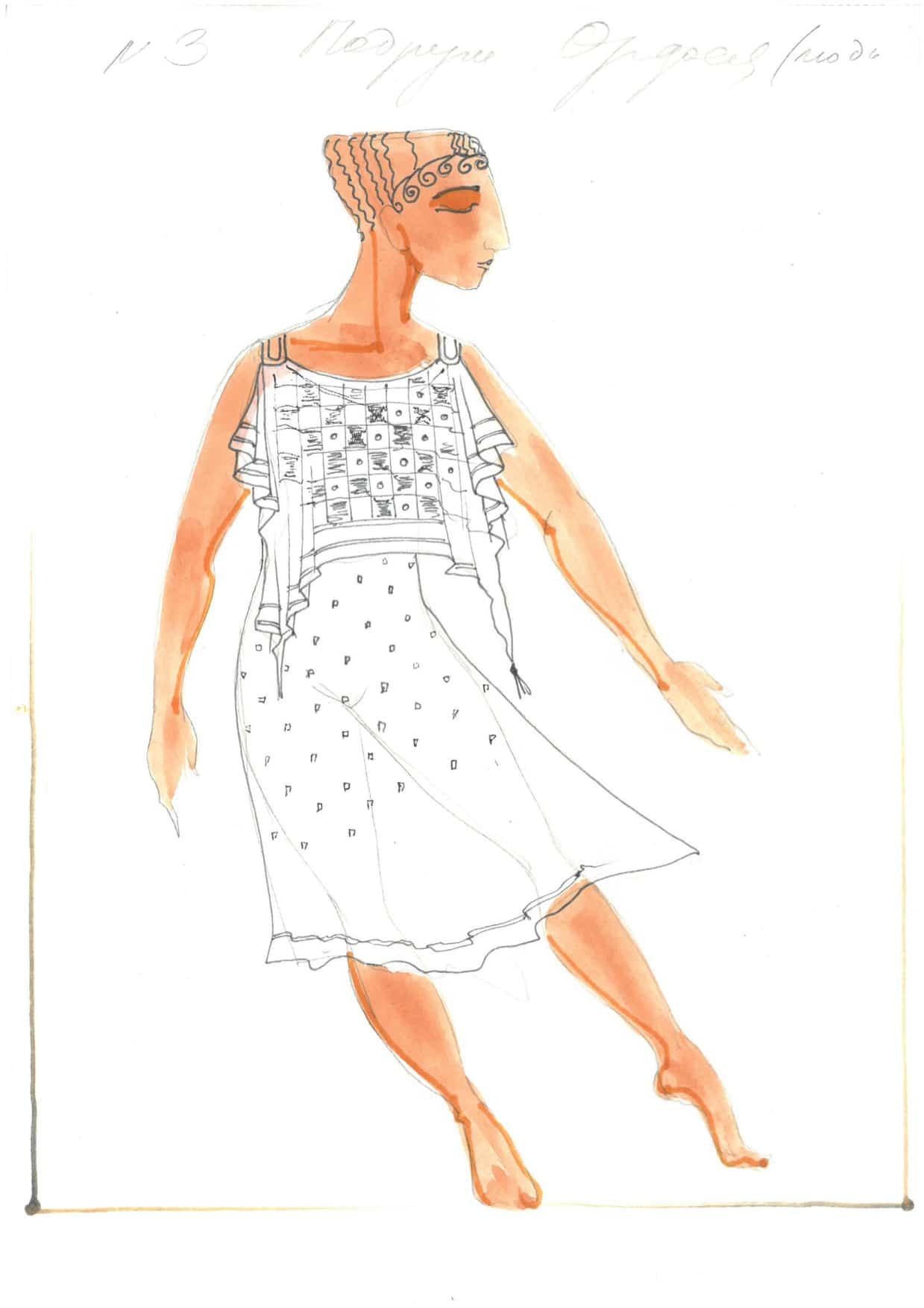

То есть у тебя некая стилизованная античность? Хитоны, сандалии, кадуцеи и прочие аксессуары?

Мои персонажи не в хитонах, но и не в современных костюмах. Это же вечная тема. Зачем осовременивать искусственно и поверхностно — пиджак, туфли на каблуках, красные губы, Орфей в брючной паре? Ведь все главные смыслы уже заложены в смыслообразующей парадигме мифа. Человечество на протяжении всей своей истории пыталось установить взаимоотношения со смертью. Эрос и Танатос, любовь и смерть — так называемые вечные темы — они все заключены в «Орфее». Вспомним высказывание Гераклита: «Бессмертные смертны, смертные бессмертны, смертью друг друга живут, жизнью друг друга умирают». То есть одно без другого невозможно, без мрака мы не знали бы, что такое свет. И пусть каждый зритель нутром почувствует, что лично его беспокоит в этой истории. Орфические мотивы ведь повсюду. Например, сразу вспоминается рассказ Набокова «Возвращение Чорба». Там в свадебном путешествии жена героя прикасается к оголенному проводу поваленного бурей столба (кстати, оголенный провод: вот тебе хтонический смысл — змея) и погибает. А он пытается силой воли, воображения, разума ее воскресить...

Но у нас есть музыка Стравинского с ее четкой структурой. И музыка никак не откликалась ни на эту историю, ни на другие возможности осовременивания сюжета. И я себе сказал: пусть будет миф, он в принципе неисчерпаем, он остается смыслопорождающей моделью, вечным свидетельством о возможном и вероятном. Миф об Орфее, как считается, окончательно утвердился к V веку до нашей эры — это классическая Греция. И с тех пор каждая эпоха, каждая культура, философы, художники, поэты, музыканты — все этот миф осмысляли, переосмысляли, исследовали...

Зачем осовременивать искусственно и поверхностно — пиджак, туфли на каблуках, красные губы, Орфей в брючной паре?

Эскизы к балету

Я думаю, если кто-то из ревности душит жену, то это не потому, что он прочитал «Отелло»... И давай все-таки поговорим про твою постановку. Например, один из концептуальных вопросов: почему твой Орфей раньше времени взглянул на Эвридику?

Для меня «Орфей» — аллегория творения. В художнике исток творения, а в творении — исток художника. Эвридика — и есть источник искусства Орфея. И вот в нем он усомнился, захотел получить очевидные доказательства. Это и стало причиной катастрофы его катабасиса. Ведь искусство чуждо очевидному, оно не требует доказательств. Цель поэзии — сама поэзия.

И как все эти философские рассуждения можно воплотить на сцене?

А вот это лучше один раз увидеть, чем рассказывать. Короче говоря, как только Орфей оглянулся, он потерял свою Эвридику, свою Музу.

А как у тебя исчезнет балерина-Эвридика после дуэта с Орфеем?

Там нет дуэта с Орфеем. Это будет большое пятиминутное трио — их же ведет Гермес. И если в Аид он вел Орфея из левой кулисы в правую, то обратный путь они проделывают из правой в левую.

Орфические мотивы есть и у Пушкина в «Евгении Онегине». Татьяна ведь фактически переродилась в замужестве, то есть «умерла», став другой.

То есть это адажио трех артистов на пять минут, в котором они должны двигаться вдоль рампы, при этом один из партнеров не может смотреть на балерину? Все поддержки, обводки к ней спиной? Ну и задача!

И все время у него в руке лира. Она его часть, без лиры он не кифаред. Как иначе он может вытащить Эвридику с того света? А когда Орфей оглянется, Эвридика должна исчезнуть моментально. Вот это главная проблема. Теоретически я ее решил — надо использовать завесу. Есть такая ткань эксельсиор, очень легкая. Если было б можно балерину в эту ткань засунуть и утянуть в кулису, исчезновение было бы моментальным. Но сработает ли это практически, можно проверить только на сцене.

И еще очень важно: Орфей-то на самом деле умер не тогда, когда его растерзали вакханки, а сразу после того, как вернулся из Аида. Как говорила Мордюкова в Бриллиантовой руке: «По возвращении оттуда ваш муж стал другим». Ведь Эвридика — его творческое «я»; с ее исчезновением Орфей умирает внутренне. Остается бездушная телесная оболочка. Как раз бесстрастия и невнимания вакханки ему и не простили.

Как можно на сцене растерзать человека?

Ну, не буквально, я же не подсуну на сцену чучело. У вакханок тирсы, они Орфея ими протыкают. Сложность в том, что на все это — выход вакханок, попытку соблазнения Орфея, его убийство — очень мало музыки. У Стравинского она настолько сжата, выверена, точна, эпизоды такие короткие — две с половиной, три минуты, что пришлось искать режиссерское решение, которое позволило уместить всю сцену с вакханками в один эпизод.

Музыку «Орфея» сложно танцевать?

Очень. Каждая сцена — вызов. Музыка «Орфея» яркая, очень образная, гениальная, но ритмически и структурно она безумно сложно организована: размер меняется ежетактно. Я сижу с нотами (причем клавира нет, мы нашли только партитуру, это еще сложнее) и отсчитываю для артистов каждый такт.

То есть артисты танцуют под счет, как на Западе?

По-другому невозможно.

Как ты думаешь, почему сейчас такой бум Стравинского? В этом апреле идет твой «Орфей», «Симфонию до мажор» в Мариинском театре ставит Слава Самодуров, новые версии «Жар-птицы» и «Петрушки» покажут в Музтеатре Станиславского, спектакли Фокина Валерий Гергиев собирается поставить в Большом...

Гергиев с середины 1990-х твердит: «Недопустимо, чтобы Стравинского не было в афише». А бум Стравинского начался с юбилея «Весны священной» в 2013 году. В 2017-м у нас в Перми была премьера «тройчатки» Стравинского — «Поцелуй феи» Самодурова, «Петрушка» Варнавы и моя «Жар-птица». О причинах теперешней постановки «Орфея» я уже рассказывал. Может, некие флюиды в воздухе летают?

Много ли народа занято в «Орфее»?

Для получасового балета много. Орфей, Эвридика, Гермес, Аполлон, Аид, Персефона. Души Ахерона, реки скорби, этих душ у меня 18. Друзья Орфея — три пары. Эринии — три солистки, восемь вакханок.

А предводительница у них есть? На премьере в 1948-м будущая жена Баланчина танцевала Эвридику, а жена — предводительницу вакханок.

Нет, мои вакханки без предводительницы.

Балет классический, женщины на пуантах танцуют?

По-разному, есть девочки на полупальцах. А Эвридика, вакханки, подруги Орфея — на пуантах.

Сложна ли твоя хореография? Технически?

Очень. Особенно партия Орфея. Он ведь почти не уходит со сцены. Помимо прочего у него два огромных соло. Одно — с прыжками, со сложной геометрией, среди лежащих душ — на 3,5 минуты. Мой Орфей заходит за кулисы только на полторы минуты, в начале картины подземного мира — там я дал душам немного постонать, помучиться.

Хватает ли у тебя народу?

Конечно, не хватает. Даже для одноактного «Орфея». Люди не успевают переодеваться, там же сложные костюмы, парики... каждый человек на счету.

А сколько человек должно быть в труппе, по-твоему?

Сто пятьдесят. А сейчас меньше ста.

Идут ли зрители на одноактные балеты? Обычно у нас предпочитают полнометражные, сюжетные спектакли.

Судя по продажам, идут. Может, из-за названия. У нас же каких только Орфеев нет: и радио «Орфей», и корабль «Орфей», и самолет, и фирма каких-то инструментов.

Сезон 2025/2026 будет юбилейным для Пермского балета. Есть ли шанс к его столетию получить новую сцену?

В обозримом будущем нет. Но если мыслить орфически, приоткрывая завесу неизвестности, то, наверное, да.