Хозяйка новой горы

ФОТО:

ИВАН МОХНАТКИН, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В екатеринбургском театре «Урал Опера Балет» состоялась одна из самых ожидаемых танцевальных премьер сезона — Антон Пимонов поставил «Каменный цветок», последний балет Сергея Прокофьева, который до этого шел на сценах СССР, а затем и России в хореографии Юрия Григоровича (или ее вариациях). Балетный критик Анна Гордеева нашла, что нового слова в хореографии скорее не случилось, зато за работами сценографа Юлианы Лайковой теперь надо пристально следить — она оказалась настоящей хозяйкой этой Медной горы.

Большие надежды

Балеты иногда кочуют вслед за своими авторами — и еще не поставленные балеты тоже. Когда Антон Пимонов руководил пермской труппой (2020-2023), постановка последнего балета Прокофьева была заявлена в планах именно пермского театра. Тогда сторонним наблюдателям казалось, что это аргумент для продолжения работы в качестве худрука — некоторое количество подчиненных Пимонова громко печалились о нелюбви руководителя к «большой форме». Мол, все какие-то одноактовки появляются в репертуаре, в них не вся труппа занята (а кому нравится сидеть без работы?), и сюжета большого нет — поиграть, пострадать на сцене (что так хорошо умеют и любят отечественные артисты) не получается. То, за что полюбила Пимонова критика, — умение сочинять именно движение — похоже, артистам казалось не очень важным. Вот тогда и был запланирован «Каменный цветок» — блокбастер на все времена, никто не скажет, что мало народу занято и играть нечего.

Вот только расставание Пимонова с пермским театром произошло раньше, чем «Каменный цветок» появился в репертуаре. В город, где «счастье не за горами» (как обещает стрит-арт на набережной), вернулся Алексей Мирошниченко, до того управлявший труппой более десяти лет, и театр воспрял, и снова пошли большие спектакли, новые и возобновленные. А Пимонов получил пост второго балетмейстера в Екатеринбурге. Второй — не значит «мальчик на посылках». Вон, Лев Иванов фактически был вторым балетмейстером при Мариусе Петипа — так для «Лебединого озера» он сделал больше, чем главный француз русского балета. В багаже Пимонов привез «Каменный цветок». Долго готовился. И наконец поставил.

Премьере предшествовала мощная и изобретательная пиар-кампания. Нужно было, чтобы пришел правильный зритель. Ну, то есть в Екатеринбурге, где газетного киоска не найдешь, чтобы не лежали «малахитовые» шкатулки, на спектакль «Каменный цветок» публика точно пойдет. Но какая? Та, которая будет сравнивать нынешнюю постановку с версией Андрея Петрова, в 2008 году появившейся в этом оперном театре? Руководитель «Кремлевского балета» тогда сотворил образцовую клюкву, Бажов вертелся в гробу пропеллером, с ним в скорости соревновался Прокофьев, но кому-то и нравилось — все понятно. Вот герой принимает трагические позы — значит думает, творит. А вот народ пляшет в череде народных танцев — наш, родной. В Москве и Петербурге тем временем шла версия Юрия Григоровича — собственно говоря, единственная качественная постановка этого балета за всю его историю (Петров тогда показал хорошее знание ее текста). Но она точно морально устарела — и хоть ее и сейчас можно увидеть в МАМТ и Мариинке, это похоже на визит к тем самым шкатулочкам в музей — все неживое. А надо было, чтобы было живое. Сегодняшнее. Пиар-кампания и была сотворена так, чтобы потенциальные зрители шли на «сегодня». Так планировалось. Получилось не совсем так.

Хозяйка горы

Эскиз костюма Катерины

«Сегодня» безусловно получилось у художника Юлианы Лайковой. Горный хребет, в решающие моменты разделяющийся на фрагменты, сквозь которые пышет лава — это просто ух. И обозначение места действия (натурально, гора), и мгновенный переход от обыденности к мистической жути, и сплавление этой обыденности с этой жутью — это ровно то, что представляет собой шахтерский фольклор и в наши времена тоже. И костюм Хозяйки медной горы, в котором тоже есть двойничество — вот выходит дива в массивном наряде, шлейф по сцене плывет, неподвижность почти каменная — и тут верхняя накидка слетает, остается балерина в довольно короткой пачке. Вся — энергия, вся — огонь. (В первый премьерный день роль досталась Елене Кабановой, во второй — Мики Нисигути). Антрацитно-черный пиджак у антигероя Северьяна (старшина артели, пристает к невесте Данилы-мастера) — это и знак горы, в которой прошла вся жизнь человека (в буклете авторы балета трогательно предлагают ему посочувствовать — мол, Северьян явно здоровье в горе угробил, недаром у него усы зеленые, пожалейте его; в танце таких идей нет — натуральный агрессивный гад, властный и злобный), и хихикающая отсылка к сегодняшним светско-эстрадным пиджакам (Филипп Бедросович явно присмотрелся бы попристальнее).

Эскиз костюма Северьяна

Эскиз костюма ряженых на ярмарке

Отдельное счастье — ряженые на ярмарке. Эти прекрасные рыбы и птицы, эти художественно изогнутые рога, это уверенное в себе Коромысло (такой персонаж, у него в ведерках огонь полыхает)! Вся «картинка» балета в целом, где на фоне грозной горы народ выходит и в гигантских кокошниках и во вполне офисных костюмах — сделана умело и весело, и вторая работа Юлианы Лайковой в балете (прежде были обаятельные «Сказки Перро») вполне позволяет говорить о появлении нового имени среди наших сценографов.

Художественный шест

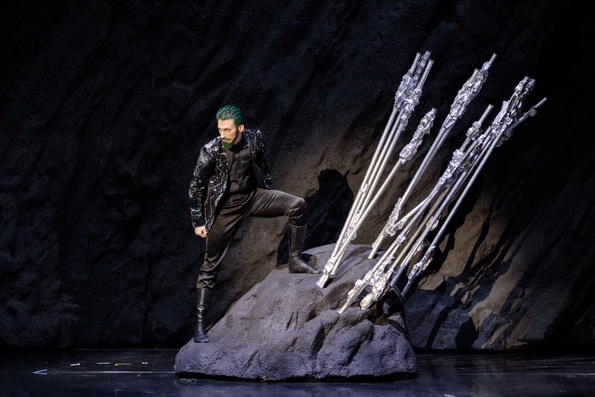

Гораздо сложнее с хореографией. Там, где Пимонову не надо разжевывать публике сюжет и можно ставить просто танцы, что он умеет и любит делать, — все получается. Начиная с первой сцены, где горнодобытчики трудятся в горе: кордебалету вручены длинные шесты (понятия не имею, что за шахтерский инструмент имеется в виду, если у него вообще есть прототип) — и в танце возникает двойная вязь. Один слой рисунка — собственно тела артистов, другой — выстраивающиеся в различные рисунки шесты. Это так необычно и так грамотно сделано, что сцена прямо завораживает зал.

Еще одна удача — решение проблемы Огневушки-поскакушки. Проводник в подземный мир — функция, в структуре балета обычно практически вставная вариация. Пимонов радикально меняет облик персонажа — весь первый акт на сцене болтается и честно ходит на четвереньках бродячий пес. Во втором акте он сбрасывает шкуру — и танец огня исполняет один из солистов-виртуозов театра (в первый вечер Томоха Терада, во второй — Андрей Вешкурцев). Функция проводника осталась — он ведет Катерину, которая стремится разыскать пропавшего жениха, в царство Хозяйки медной горы. Но появилась и «заметочка на полях» — в балете продолжается рост мужских партий за счет числа партий женских. С начала ХХ века мужчины теснят женщин на балетной сцене, а в XXI веке этот процесс еще ускорился. Мир меняется, и это — его примета.

Еще из находок можно упомянуть «людей» Северьяна, его личную охрану — всего три танцовщика мгновенно превращаются в живой барьер, ограждающий хозяина от ненужных встреч. Текучая пластика, всегда согбенные спины, внимательность к каждому шагу — Северьян в безопасности (по крайней мере, пока сам не захочет выйти из «зоны комфорта»).

Но вот как только речь идет о взаимоотношениях Данилы (Иван Сидельников, во второй вечер Александр Меркушев) с женщинами — тут беда. Дуэты и с Катериной (Анна Домке, затем Елена Воробьева), и с Хозяйкой Медной горы собраны из какого-то общеупотребительного конструктора. Все грамотно — и похоже на все балетные адажио сразу. Именно потому, что тут появляется сюжет, а когда надо что-то рассказать в спектакле, Пимонову, кажется, становится скучно, и вместе с ним начинает скучать зал. Впрочем, Лайкова работает за двоих — и минутная дымка уныния рассеивается. Что ж, «Каменный цветок» получился театром художника — то есть, в соответствии опять-таки с нашим веком, художницы. Рассматривать спектакль, иногда отвлекаясь на танцы — тоже вариант проведения вечера.