Стравинский и распутник

ФОТО:

GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

9-13 июля в «Геликон-опере» премьера «Похождений повесы». Сочинение Игоря Стравинского о молодом человеке, не устоявшем перед соблазнами столичной жизни, ставит режиссер Дмитрий Бертман, а исполняют молодые певцы, в том числе выпускники Молодежной программы оперных артистов «Геликон-оперы» разных лет, и, возможно, они впишут свои имена в недлинную (по оперным меркам), но яркую биографию оперы. Накануне премьеры критик, создатель «Московского книжного журнала» и специалист по истории русской культуры первой половины ХХ века Алексей Мокроусов вспомнил главных героев этой истории.

Почти три века назад классик немецкого Просвещения Иоганн Кристоф Готшед советовал: «Направляясь в оперу, возьмите с собой только уши, а мозги оставьте дома». Времена изменилась. Вот простейшая загадка: художник Уильям Хогарт, поэт Уиcтен Оден, композитор Игорь Стравинский, художник Дэвид Хокни, режиссеры Ингмар Бергман и Дмитрий Черняков и советский критик космополитизма Георгий Шнеерсон — что объединяет всех этих людей искусства? Опера «Похождения повесы». Один нарисовал гравюры как театральные мизансцены, другой написал к ним либретто, третий создал музыку, еще трое ее поставили, а критик изничтожил. В итоге получился шедевр — и отличный повод вспомнить обо всех накануне новой премьеры.

«Похождения повесы» ставят сейчас в «Геликон-опере». Критика, конечно, не будет, столь жесткой по отношению к музыке, как в советские времена, после мировой премьеры в Венеции в 1951-м. Тогда журнал «Советская музыка», а вернее критик Георгий Шнеерсон, писавший как Г.Ш., не выбирал выражений:

Афиша «Похождения повесы» Дмитрия Бертмана в «Геликон-опере»

«Современное буржуазное искусство выродилось в злейшего врага народов мира. Продажная муза декадентского искусства стала служанкой реакционной идеологии поджигателей войны, американских торговцев смертью… Среди космополитствующих дельцов музыкального модернизма первое место занимает ныне мрачная фигура Игоря Стравинского, верноподданного трумэновской Америки. Открыто провозглашая себя врагом идейности искусства, противником народности и реализма, Стравинский фабрикует десятки произведений, отмеченных каиновой печатью аморального индивидуализма человека без родины…Свидетельством глубочайшего морального и творческого падения Стравинского служит его последняя опера “Похождения распутника”».

Уильям Хогарт, из серии «Карьера мота», 1735

Название оперы здесь перевели как «Похождения распутника», но этот выбор слова мало что имеет общего с высоконравственным содержанием опуса. Ведь в его основе — цикл гравюр Уильяма Хогарта. Гравюры, конечно, ехидны по содержанию, искусствоведы вообще называют цикл «Карьерой мота», но цели создания их благородны.

Резец моралиста

Уильям Хогарт (1697–1764) был одним из самых популярных художников своего времени. Его портреты и картины пользовались успехом, но ничто так не сражало современников, как издевательские выпады сатирика. Художник он был не только отличный — сам восхищался французским гением барокко, мастером драматичных сцен Жаком Калло и его учеником Абрахамом Боссом, — но и высокоморальный. Хогарт создавал циклы обличительных гравюр, где высмеивал все и вся, от коррупции политиков и браков по расчету (один цикл так и назывался, «Модная свадьба») до нерадивости врачей, судей, священников и военных.

В 1735 году Хогарт публикует едва ли не самый знаменитый свой цикл — The Rake’s Progress, «Похождения повесы». Он был посвящен похождениям в Лондоне некогда приличного молодого человека из провинции, Тома Рейкуэлла, который потратил наследство на удовольствия, женился ради денег, но спустил их все на игры. Дело кончилось камерой и психбольницей. История его падения рассказана в восьми гравюрах: «Наследник», «Прием», «Оргия», «Арест», «Женитьба», «Игорный дом», «Тюрьма» и «Сумасшедший дом (Бедлам)».

Уильям Хогарт

Уильям Хогарт, «Карьера мота», 1735

Неизвестно, насколько успех этих moral pictures определил личные достижения художника, но в 1735-м он открыл собственную академию, просуществовавшую двадцать лет, и в том же году английский парламент принял акт о его авторских правах. Но главное не только признание современников, но и оценка потомков. С этим у Хогарта был полный порядок. Считается, что цикл о повесе Стравинский увидел на выставке в Чикаго в 1947-м. Но имя Хогарта и прежде было тесно вплетено в русскую культуру, его упоминания встретишь и в текстах Радищева, и в письмах статс-секретаря Екатерины II Храповицкого, и в переводах Жуковского. В России его многие собирали, а в 2006 году в Эрмитаже даже показали выставку о Хогарте, Стравинском и Хокни.

Перья моралистов

Уистен Оден

Игорь Стравинский

крупнейшего английского поэта XX века — эту точку зрения на него разделял и Бродский. У Одена уже был опыт работы для театра, и драматического, и оперного, он даже написал либретто для Бенджамина Бриттена, так появился спектакль «Пол Баньян», балансирующий между мюзиклом и опереттой. В работе для Стравинского ему помогал близкий друг, американский драматург Честер Коллмен. Формально они писали через сцену, на деле сотрудничество было более тесным.

В «Советской музыке» сюжет описывается так:

«По ходу действия “герой” оперы Том Рэйкуэл переносится из “патриархальной” деревенской обстановки в лондонские трущобы, с кладбища в сумасшедший дом. Обманув свою невесту, Том женится на чудовище — женщине с бородой из ярмарочного балагана. После того, как он обыгрывает в карты самого чорта, Том попадает в Бедлам, где и происходит его... примирение с невестой».

Дело в том, что Оден не стал простодушно пересказывать сюжет гравюр, но добавил Хогарту новых персонажей, например, Матушку-Гусыню и бородатую Бабу-Турчанку, и сильно обогатил образ Ника Шэдоу как дьявола. Язык здесь вдохновлен творчеством английских авторов эпохи Просвещения, сатирика Александра Поупа и мастера комедии нравов Уильяма Конгрива, чем публика не всегда довольна — далековато от наших дней и сложно на слух. Но происходящее в целом понятно, тем более что в нем много аллюзий на множество других опер и «вечных сюжетов», от Фауста до Дон Жуана.

Либретто писалось на английском, работа шла в расчете на премьеру в Метрополитен-опере в Нью-Йорке или хотя бы в Лондоне. Но в итоге «Похождения» впервые сыграли в венецианском театре La Fenice в рамках биеннале в 1951 году — и с тех пор началось его шествие по миру: среди послевоенных опер это едва ли не самое популярное произведение. Успех шел по нарастающей — от упреков в музыкальном консерватизме до восхищения и уровнем композиторского стилизаторства, и драматическим текстом.

«Похождение повесы» с декорациями Дэвида Хокни в Глайндборне, 2010

Ноты моралиста

К концу 1940-х в творческой биографии Стравинского было одно очевидное «белое пятно». В эпоху Дягилева он писал небольшие оперы — «Соловей», «Мавра», — и это было во многом связано с общей установкой «Русских сезонов» на лаконичность. «Похождения повесы» должна была стать первой «полноформатной» оперой композитора — и в итоге оказалась единственной столь масштабной: она длится около двух с половиной часов, ничего длиннее композитор не написал.

Вообще «Похождения» — очевидная дань музыке XVIII века, прежде всего Моцарту (во время работы Стравинский вместе с Оденом специально ходили на исполнение его оперы «Так поступают все женщины» в переложении для двух фортепиано); даже речитативы исполняются в сопровождении клавесина. Выдающийся специалист по Стравинскому Светлана Савенко — она только что издала четвертый том переписки композитора с русскими корреспондентами, — считает «Повесу» близкой к моцартовскому определению «веселой драмы». Знатоки услышат здесь вся и всех, от Глюка и Бетховена до Верди и Чайковского, — достойное завершение неоклассицистического периода в творчестве Стравинского.

Меж тем все та же «Советская музыка» писала после премьеры:

«Ни трагические обстоятельства современной американской действительности, ни надвигающаяся старость (Стравинскому в этом году исполняется 70 лет) не могут заставить его отказаться от пошлых кривляний в угоду шумливой и дешевой рекламе, в угоду подхалимствующей, беспринципной буржуазной критике… Пошлые кривляния Стравинского провозглашены формалистами “великим достижением”».

Тут прекрасно все — и подозрения в возрастной немощи, и упреки в кривлянии. Не сразу и поймешь, что рецензент оперы не видел, писал по чужим статьям.

Пасквиль моралиста

Кто только не ставил «Похождения повесы»! Одним из самых знаменитых был спектакль Ингмара Бергмана в Королевской опере Стокгольма в 1961 году. Великий кино- и театральный режиссер в первый раз обратился к опере, и сразу с таким успехом. Занавеса не было, декорации меняли на глазах у публики, часть действия развивалась прямо в партере: успех на грани скандала.

Ингмар Бергман

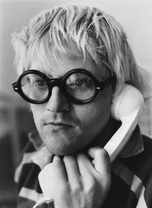

Дэвид Хокни

Дэвид Хокни, «Похождения повесы», 1961

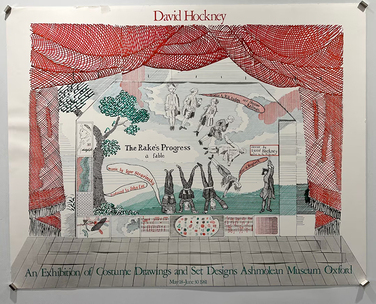

Декорации стали одним из главных героев и другой прославленной постановки, которая была показана в 1975 году на фестивале в английском Глайндборне. Фестиваль знаменит поиском новых имен и нестандартных решений, и Стравинского здесь поставили режиссер Джон Кокс и дирижер Бернард Хайтинк, а декорации и костюмы сделал Дэвид Хокни. Для Хокни театр, театральное и театральность всегда были важной частью его собственной эстетики, и кажется, что оперная сцена всего лишь продолжение его картин. Но поначалу это картины в духе Хогарта, зато потом фантазия художника расправляет крылья — и перед нами мир реальный и иллюзорный одновременно, вполне в духе поэтики Стравинского, превыше всего ценившего «живую иллюзию».

Постер с декорациями Дэвида Хокни к «Похождению повесы», 1975

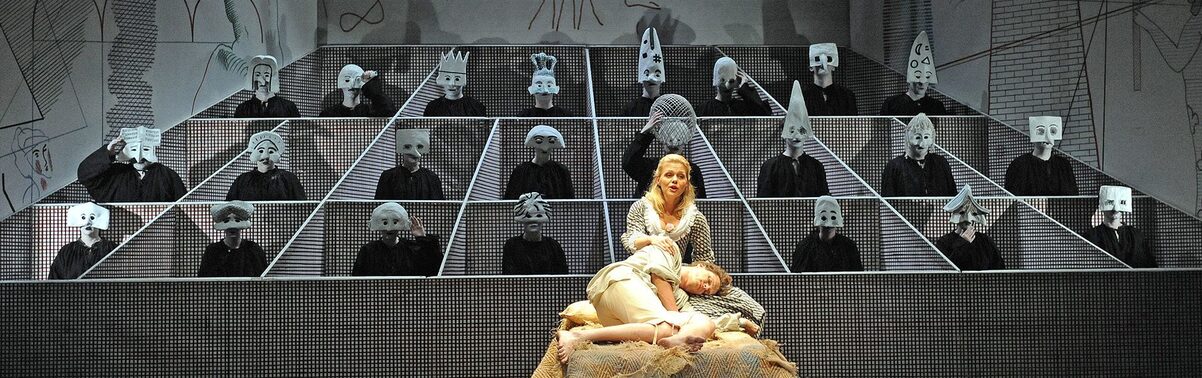

«Похождение повесы» с декорациями Дэвида Хокни в Глайндборне, 2010

В постсоветской России оперу ставили и Борис Покровский на сцене Камерного музыкального театра (причем здесь пели по-русски, и это была скорее история о соблазнении дьяволом), и Дмитрий Черняков на сцене Большого театра — где Покровский был в свое время главным режиссером и откуда ушел, потому что хотел работать с музыкой, а не с переполненной амбициями труппой (сегодня Камерный театр стал филиалом Большого). Для Чернякова это был дебют в Большом, и всем повезло, что ему предложили для постановки на выбор несколько названий. В итоге он рассказал историю нашего современника, одурманенного миром телешоу. Декорации Черняков тоже делал сам. Сцена состояла из множества мелких боксов-окошек, была и большая «сцена в сцене» — излюбленный прием режиссера-художника. Постановка Чернякова получила в 2004-м «Золотую маску», в те годы она была и впрямь на вес золота.

А в 1952 году язык статьи в «Советской музыке» похож на текст приговора:

«Своей пасквильной “оперой” Стравинский весьма точно ответил на требования американской и английской декадентской моды. Он создал произведение, обладающее тем гнилым запашком мертвечины, до которого так падки радетели формалистического, антинародного искусства».

Автор рецензии вряд ли подозревал, что до триумфального приезда Игоря Стравинского в СССР остается всего десять лет. Композитор сам дирижировал своими произведениями, правда, «Похождений повесы» тогда среди них не было: время успеха оперы в России настало позже.