Олимпиада-80

Ровно сорок лет назад под песню Пахмутовой и Добронравова олимпийский мишка улетел со стадиона «Лужники» «в свой сказочный лес» — произошла церемония закрытия Летних Олимпийских игр. Исследователь моды Тим Ильясов рассказывает о том, что осталось в советской и постсоветской моде после Олимпиады-80.

Двери открываются

Советская мода при всей социалистической самобытности даже в 1940-е годы негласно подсматривала у капиталистического Запада. Но оказавшись за железным занавесом, фэшн-индустрия СССР ушла в тень, будто стыдясь своих мещанских (сейчас бы сказали «консюмеристских») задач. Выходила обратно на свет она буквально пару раз — когда занавес приподнимался ради Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году и, конечно, ради московской Олимпиады в 1980-м.

При всем уважении к советским модным учреждениям — от районных домов моды до Общесоюзного дома моделей одежды, главными проводниками новых идей и веяний становились обычные и необычные иностранные туристы. После любых более-менее масштабных международных мероприятий в стране всегда оседало много иностранной одежды, как физически (фарцовщики старались на славу), так и в виде идей (увиденную на улицах западную одежду копировали как простые обыватели, так и художники-модельеры). На Олимпиаду-80 в Москве приехало больше 40 тысяч иностранцев, так что даже всесильные органы государственной безопасности не могли проконтролировать контакты всех интуристов или помешать им менять бесценные джинсы на дешевую черную икру.

На две недели самой модной тусовкой на «одной шестой части суши» стала дискотека в Олимпийской деревне, где избранные советские молодые люди внимательно подмечали все детали одежды иностранцев. Наиболее вожделенными предметами были, конечно, фирменные джинсы и вельветовые брюки — обеспечивающие владельцу восторженные взгляды на улицах. Вельвет в принципе станет главным модным материалом начала 1980-х: из него будут шить брюки, пиджаки, сарафаны, кепи. Из-за дефицита ткани рукодельницы научатся вытравливать или вырезать рубчик на длинноворсном бархате. Еще один тренд лета 1980 года в Москве — платья сафари всех оттенков хаки и с карманами. Купить готовое опять же невозможно, зато сшить сафари из габардина или хлопка куда проще, чем превращать бархат в вельвет.

Уличное движение

Важнейшим результатом Олимпиады стал выход спортивного стиля на улицы. До конца 1970-х спортивные вещи в строго регламентированной жизни советского человека считались подходящими исключительно для физкультуры. Олимпиада же вывела спортивные вещи в ежедневное пространство, более того, одежда, связанная с Олимпиадой, особенно фирменные костюмы и кроссовки (прежде всего adidas), были предметом статуса, особой гордости. Купить фирменные вещи было непросто (но возможно), однако их можно было получить и бесплатно. Участники церемонии открытия Олимпиады, например, как и многие волонтеры, получили специальную спортивную форму (ее выдавали в спортивных магазинах, например «Олимп» у метро «Улица 1905 года»): олимпийку, спортивные брюки с лампасами и синие кеды с фирменным мишкой. Такой комплект можно было выгодно перепродать или обменять. Еще один, более простой вариант волонтерского обмундирования — «бумажная» ветровка. Она производилась из тонкой «мятой» синтетической ткани с изображением олимпийской эмблемы или медведя. Этих «жеваных» курток было больше, чем адидасовских олимпиек, и они разошлись не только по Москве, но и по всему Союзу. Ткань отличалась повышенной износостойкостью, потому «бумажные» ветровки донашивались на дачах вплоть до нулевых.

Спортивный шик

Журналы и альбомы мод по всему Советскому Союзу окончательно легитимизировали спортивную моду на улицах, заполнив осенние и зимние выпуски 1980–1981 годов моделями в спортивном стиле. Однако на самих Играх советские атлеты оказались не только быстрее, выше, сильнее, но и элегантнее многих конкурентов. Парадную форму для сборной изначально разрабатывал Дом моделей спортивной одежды, однако после дизайном занялся Вячеслав Зайцев. Экспериментов со стилем решили не делать, организаторы остановились на довольно сдержанных и при этом безусловно летних комплектах — жакеты, юбки и пиджаки — светло-бежевые, мужские брюки — хаки, аксессуары — темно-красные. «Считалось, что советская делегация на параде должна выглядеть «элегантно и празднично. <…> в целом смелость и эксперименты в этой области не очень любили: главный художник ДМСО (Дом моделей спортивной одежды) Надежда Большунова, например, вспоминает, что партийные чиновники были консервативны, как зачастую и сами спортсмены. В результате более смелые или более остромодные предложения часто отвергались, а ставка на Олимпиадах делалась на проверенные решения», — расшифровывает ДНК советской олимпийской презентабельности Катерина Кулиничева, историк спортивного дизайна, сотрудник Лаборатории исследований спорта НИУ ВШЭ.

Тройная сплошная

Открытие собственного производства фирменной спортивной одежды adidas вначале в Москве, а позднее и в других городах было чуть ли не важнейшим событием в советской индустрии моды начала 1980-х. История появления знаменитой спортивной марки в СССР тем не менее неоднозначна и, увы, окружена огромным количеством легенд и домыслов. Так, например, миф о том, что представители власти заставляли спортсменов и сотрудников Олимпиады спарывать три фирменные полоски с одежды и обуви, действительности не соответствует. Конечно, поговорка «Сегодня носит «Адидас», а завтра Родину продаст» довольно быстро вошла в число народных, но для большинства советских молодых людей «фирмА» (ударение ставили на последний слог) значила куда больше, чем эта натужная рифма. Советское же руководство видело в западногерманских акулах спортивного капитализма надежных и проверенных партнеров.

Катерина Кулиничева рассказывает историю прекрасной дружбы вкратце: «Адидас» неофициально сотрудничал с советским спортом много лет, еще с 1950-х, это было выгодно обеим сторонам. А в 1979 году бренд и Спорткомитет заключили официальное соглашение. Скорее всего, это в любом случае произошло бы, но Олимпиада-80, очевидно, дополнительно поспособствовала этому процессу. Помимо поставок экипировки это соглашение включало организацию в СССР лицензионного производства обуви adidas. Плюс «Арена», дочерняя компания Хорста Дасслера, получила контракт на поставку экипировки для персонала Игр. А сам Хорст, один из главных отцов современного спортивного бизнеса, выполнял функцию неофициального внешнеполитического советника [Спорткомитета] СССР в сложный период бойкота (из-за ввода советских войск в Афганистан в 1979 году московскую Олимпиаду бойкотировали спортсмены из 65 стран, включая США и ФРГ. — Прим. The Blueprint)».

Дизайн всего

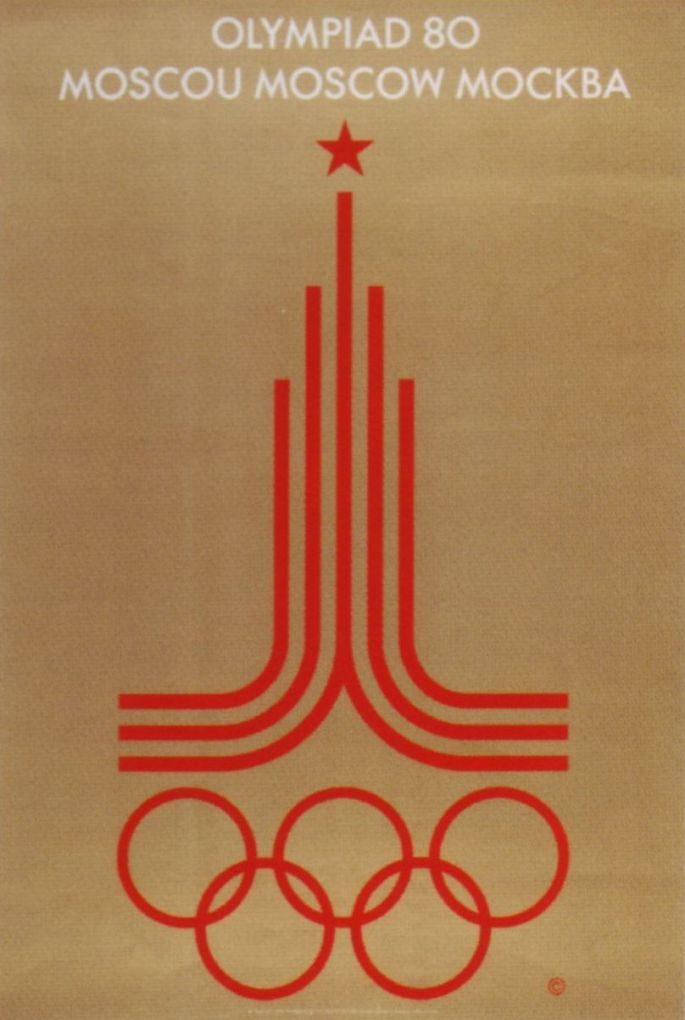

Олимпиада стала вызовом не только для текстильной, но и практически для всей остальной промышленности СССР. Разрабатывался огромный пласт предметов — от мебели для спортивных и инфраструктурных объектов до сувенирной продукции. По словам директора Московского музея дизайна Александры Саньковой, к подготовке к Олимпиаде были привлечены «практически все организации в стране», но особенно серьезный вклад внес Всесоюзный проектно-конструкторский и технологический институт мебели, отвечавший за «начинку» спортсооружений, и секция промграфики Московского союза художников — объединение, разработавшее, в частности, логотипы Большого театра и Союзплодимпорта, для Игр создало собственную систему пиктограмм. При этом сам логотип Олимпиады — беговые дорожки, образующие узнаваемую московскую высотку, придумал студент Строгановского училища Владимир Арсентьев.

Олимпийской символикой украшали посуду всех видов, продукты питания и даже единственную широко доступную в СССР бытовую электронику — радиоприемники. Выпускалась масса игрушек на спортивную тематику и, конечно, миллионы олимпийских мишек, придуманных художником Виктором Чижиковым. Издавались даже специальные книги-каталоги, в которых были зафиксированы все олимпийские товары и сувениры с ценами, которые, кстати, не кажутся слишком демократичными. Одеколон «Миша» стоил 12 рублей, а большой игрушечный олимпийский медведь — 26 (при зарплате молодого специалиста в 120–130 рублей. — Прим. The Blueprint). Олимпийские сумки из кожзаменителя делали с надписями как на русском, так и на английском языках. «Экспортный» вариант, разумеется, пользовался большей популярностью.

«Брендбука» Олимпиады не существовало, но были художественные советы, через которые нужно было утверждать продукцию, рекомендуемую к выпуску. В каждой проектной организации был такой совет» — так Александра Санькова описывает особенности советского олимпийского брендинга.

Изделия с олимпийской символикой были выпущены огромными тиражами, а их качество нередко было существенно выше, чем у обычных аналогов. Многие товары были выпущены в балтийских республиках, что для всей остальной страны было равно знаку качества, или вовсе за границей (часть продукции для Олимпиады была произведена в Финляндии). В результате олимпийские вещи (одежда, аксессуары, посуда) стали важной деталью быта советских граждан на десятилетие вперед. Впрочем, даже в моем детстве в 1990-х олимпийский мишка то и дело мелькал на разных предметах и одежде. «Предметами с олимпийской символикой пользуются до сих пор. СССР не предполагал консюмеризма, вещи покупали один раз и навсегда», — отмечает Александра Санькова.

Олимпийский плакат, автор: Мирон Лукьянов