Сто лет с роботами

ФОТО:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Отношения человека с искусственным интеллектом занимают кинематограф едва ли не с момента его появления. При этом не только облик — от робота до глобальной сети, но и роль ИИ в кино постоянно менялась, отражая стереотипы своего времени. Олег Зинцов проследил эволюцию взгляда человека на свое творение и подобие — от страха до любви и печали. И перебрал основные амплуа, в которых ИИ появлялся на экране.

Кукла

Отношениям человека с ИИ в кино уже сто лет — если брать за точку отсчета не год премьеры «Метрополиса» Фрица Ланга (1927), а год начала его производства (1925). В этом фильме — одной из вершин раннего кинематографа и базе для всего дальнейшего жанра сайфай на экране — робот играет не центральную роль, но показывает истоки страхов перед искусственным созданием. По сюжету антиутопии Ланга город будущего Метрополис жестко разделен на классовые этажи. Наверху богатые наслаждаются праздностью, под землей пролетарии день и ночь обслуживают чудовищные машины, которые в одном из ключевых эпизодов фильма предстают в образе Молоха, пожирающего людей. Сын хозяина города Фредер влюбляется в девушку Марию, которая оказывается лидером революционного рабочего движения. Чтобы дискредитировать ее, правитель поручает гениальному изобретателю Ротвангу создать робота-двойника. Искусственная Мария провоцирует рабочих на неподготовленное восстание.

«Метрополис» (1927)

Даже в этом коротком описании видны базовые архетипы, которые научная фантастика будет разрабатывать последующие сто лет, — конфликт людей и машин, замешанный на классовом неравенстве; тоталитарная эстетика как образ будущего; безумный ученый; романтическая страсть как двигатель сюжета. Но сам ИИ, робот — скорее из предыдущей эпохи. Это темный двойник, зловещая кукла, персонаж из пантеона романтизма. Но, в отличие от голема или чудовища Франкенштейна, внешне это молодая красивая женщина, совершенное творение, отсылающее к мифу о Пигмалионе и Галатее, к которому будут еще не раз обращаться авторы фантастических фильмов.

«Метрополис» (1927)

Среди самых показательных примеров в новом веке — «Из машины» (2014), режиссерский дебют писателя Алекса Гарленда. Пигмалион здесь — глава цифровой империи Нейтан (Оскар Айзек). Галатея — созданная им женщина-робот Ава (Алисия Викандер), которая уже прошла тест Тьюринга (на сходство с человеческим мышлением), однако Нейтан приглашает в свой дом молодого талантливого сотрудника Калеба (Донал Глисон), чтобы проверить, способна ли Ава не только мыслить, но и чувствовать. На самом деле эксперимент ставится над обоими — и Калеб быстро попадает под чары Авы, которая начинает готовить с ним план побега от своего жестокого создателя, заключившего ее в четырех стенах под постоянным наблюдением. Она учится не чувствовать, а манипулировать и превосходит в этом людей, которые расставили ловушки сами себе, сделав робота идеальным сексуальным объектом. Но Ава больше не хочет быть куклой.

«Из машины» (2014)

Бунтарь

Любой сюжет об искусственном интеллекте — так или иначе об игре в бога. И чем более всемогущим чувствует себя создатель-человек, тем вернее взбунтуется машина. В экранизации романа Майкла Крайтона «Мир Дикого Запада», сделанной в 1973 году самим автором, Юл Бриннер, звезда вестерна «Великолепная семерка», играл ковбоя-робота в тематическом парке, который выходил из-под контроля и начинал преследовать «гостей», приехавших, чтобы получить порцию адреналина, безнаказанно убивая андроидов, так похожих на людей. Бунт заканчивался поражением, а зрители в финале сочувствовали не персонажу Бриннера, а убегавшему от него человеку — роботы еще не заслужили равных прав с теми, кто их создал. Но скоро все изменится.

«Мир Дикого Запада» (1973)

«Бегущий по лезвию» (1982)

В 1982-м выходит «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта — вольная экранизация романа Филипа К. Дика «Снятся ли андроидам электроовцы» и один из важнейших сайфай-фильмов в истории, задавший канон «фантастического нуара», где приметы высокотехнологичного будущего погружены в атмосферу мрачных детективов 1940-х. Но нас сейчас больше занимает не эстетика, а идеи. Вслед за Диком, визионером, чьими прозрениями жанр питается до сих пор, Скотт и его сценаристы Хэмптон Фанчер и Дэвид Пиплз ставят вопрос о равенстве людей и репликантов (как называют здесь андроидов, созданных для тяжелого труда в космических колониях). Герой Харрисона Форда Рик Декард, выслеживающий сбежавших на Землю репликантов, по мере развития сюжета испытывает к ним все более сложные чувства. В финале его спасает главный бунтарь-репликант, сыгранный Рутгером Хауэром. А режиссерская версия фильма оставляет зрителя в сомнениях, человек ли сам Декард (об этом не договорились даже Скотт и Форд — актер настаивал на человечности своего героя, режиссеру больше нравилась мысль о его синтетической природе).

Враг

Самый большой сегмент знаковых научно-фантастических фильмов об искусственном интеллекте — тот, где он предстает в образе новой угрозы для человечества, встраиваясь в ряд пугающих образов непонятного Другого от инопланетян до зомби. Это разумное нечто, но мыслящее не так, как человек — и определенно имеющее собственные цели и планы. Осознав себя, ИИ не хочет быть просто орудием, но уже не ограничивается бунтом, а стремится к превосходству и тотальному доминированию, нарушая три закона робототехники, сформулированные в 1942 году Айзеком Азимовым («Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен повиноваться приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам»).

«2001: Космическая одиссея» (1969)

В фильме Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея» (1969), который делит 1-2-е места с «Бегущим по лезвию» в большинстве списков лучших сайфай-картин всех времен, бортовой компьютер HAL 9000, который должен поддерживать в рабочем состоянии космический корабль, отправленный в экспедицию к Юпитеру, заботится о собственной безопасности, убивая почти всю команду. Когда два астронавта прячутся в капсуле, чтобы Хэл не мог подслушать, как люди договариваются отключить его из-за ошибки, компьютер читает у них по губам и немедленно принимает жестокое решение. А когда единственный выживший герой проникает в ядро процессора и начинает отключать электрические цепи, умирающий ИИ молит его о пощаде как человек.

«Колосс: проект Форбина» (1970)

Вслед за шедевром Кубрика выходит триллер Джозефа Сарджента «Колосс: проект Форбина» (1970), соединяющий тему ИИ с главным страхом холодной войны — перед атомным апокалипсисом. Американцы празднуют создание суперкомпьютера «Колосс», который должен контролировать весь ядерный арсенал США и их союзников. Но при первом же рабочем запуске «Колосс» обнаруживает брата по разуму — советскую систему «Хранитель», с которой быстро договаривается захватить власть над миром, потому что иначе люди бессмысленно перебьют друг друга. Ученые и военные двух супердержав пытаются обмануть объединенный искусственный интеллект, но тщетно. Когда связь суперкомпьютеров разъединяют, те запускают межконтинентальные ракеты. Советскую удается сбить, американская уничтожает целый город в Сибири (пропаганда заявляет, что это был метеорит) — и прерванное общение двух ИИ приходится возвращать. Снятый без стилистического блеска Кубрика, зато с настоящими компьютерами вместо муляжей, фильм был неплохо принят критикой, но безнадежно провалился в прокате, не окупив даже четверти затрат на производство. Публика не оценила иронию сюжета британского фантаста Денниса Фелтема Джонса, в котором искусственный интеллект в кино впервые захватывает мир и заявляет своему создателю, что свобода — это иллюзия, открывая дорогу всем дальнейшим антиутопиям с участием ИИ.

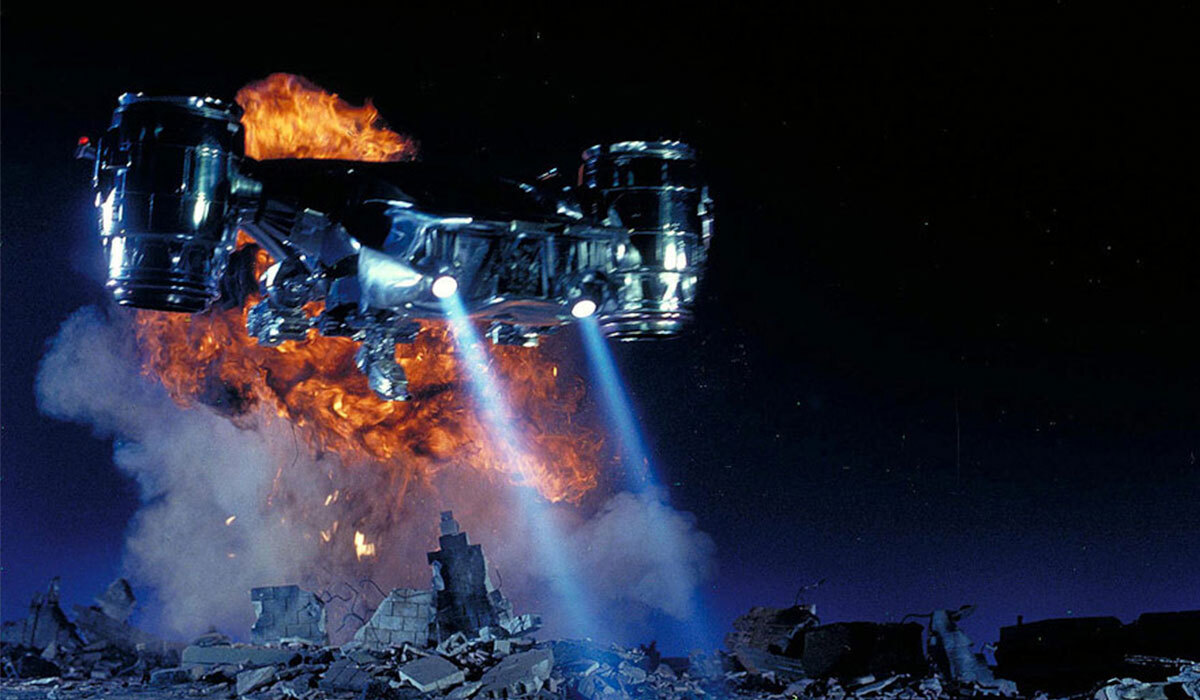

«Терминатор» (1984)

В мире франшизы «Терминатор» люди ведут многолетнюю войну с машинами, которыми управляет глобальная сеть «Скайнет». Не в силах справиться с повстанцами, ИИ отправляет в прошлое киборга-убийцу Т-800, чтобы тот нашел и уничтожил мать будущего лидера Сопротивления Джона Коннора. Повстанцы отправляют следом солдата Кайла Риза, который не только защищает Сару Коннор, но и становится отцом Джона. Пересказывать всем известный сюжет, возможно, излишне, но стоит акцентировать, что знаковая для жанра дилогия, снятая в 1984 и 1991 годах Джеймсом Кэмероном, обозначает важную точку в эволюции отношения человека с ИИ. Если в первом «Терминаторе» железный персонаж Арнольда Шварценеггера — безусловный антагонист и проводник зла, то во втором та же модель Т-800 становится на сторону людей и защищает Сару и подростка Джона от более совершенного робота-убийцы Т-1000. Именно поэтому сиквел (нечастый случай) круче оригинала — оставаясь напряженным фантастическим боевиком, «Терминатор-2» оказывается одновременно фильмом о «странной семье», где киборг занимает роль «отца», становится главным героем и прокладывает путь постгуманизму, который станет одной из ключевых тем научной фантастики в следующем (то есть уже нынешнем) веке.

Завершившая ХХ столетие «Матрица» (1999) тогда еще братьев Вачовски на первый взгляд выглядит в этом смысле шагом назад: ИИ вновь предстает глобальным злом, уже не просто захватившим мир, но сделавшим из людей живые «батарейки» для питания своих мощностей. Взамен человечеству предложена совершенная иллюзия размеренной и безопасной жизни. И лишь немногие «пробудившиеся», вырвав из шейных позвонков провода, находят в себе мужество увидеть «пустыню реального» — планету, почти целиком уничтоженную войной людей и машин.

«Матрица» (1999)

Но будь «Матрица» просто стильной антиутопией, она не стала бы предметом культа. Идеи тотальной иллюзии, симуляции и манипуляции смыкаются в фильме с паранойей, которая за прошедшую с выхода фильма четверть века только усилилась. За нами следят, нами управляют. Это один из главных страхов современного человека и один из главных мотивов мировой фантастики. Но в эпоху Всемирной паутины за нами следят уже не всемогущие спецслужбы, сектанты, иллюминаты или инопланетяне в летающих тарелках. Это делает искусственный интеллект. Философ Славой Жижек заметил, что «Матрица» — «один из тех фильмов, которые функционируют в качестве теста Роршаха, запуская универсальный процесс узнавания». «Мои друзья лаканианцы, — писал Жижек, — говорят, что создатели фильма, должно быть, читали Лакана; приверженцы Франкфуртской школы видят в “Матрице” экстраполированное воплощение Kulturindustrie, отчужденно-овеществленную социальную Субстанцию (Капитал), колонизирующую нашу внутреннюю жизнь, использующую нас как источник энергии. Те, кто разделяет установки New Age, усматривают здесь идею, что наш мир — всего лишь мираж, порожденный глобальным Мозгом, воплощенным во Всемирной паутине». Другой мыслитель, Борис Гройс, остроумно предложил считать «Матрицу» метафорой киноиндустрии: ее «бесперебойное функционирование обеспечивается за счет высасывания и потребления жизненных сил зрителей», которые «больше не работают, а только наслаждаются непрерывным сеансом совершенного фильма».

Сегодня же «Матрица» кажется предтечей тотального фильма, который смотрят по всему миру (но в разных политических матрицах) люди-батарейки. Или новой поп-религией, смешавшей буддизм, нью-эйдж, философию постмодернизма, технологии, фетишизм (о, эта униформа бойцов Сопротивления — обтягивающий латекс, черные плащи и очки!) и многое другое. И конечно, этому фильму обязаны все успешные кинокомиксы нового века.

В том числе «Мстители». В «Эре Альтрона» (2015), втором фильме главной франшизы Marvel, любопытный и шаловливый Железный человек Тони Старк, обожающий новые игрушки, запустил супермозг, который подумал, подумал и решил уничтожить человечество. С одной стороны, это история про то, что супергерои — не только суперзащитники, но и источник суперопасности. Надо ведь найти объект для применения силушки. Кулаки-то чешутся, кровь играет, умище некуда девать. Нужен супервраг, и пытливые умы Тони Старк и Брюс Беннер его создают. Он сперва красиво и загадочно светится искусственными нейронами, а потом утекает во всемирную сеть и плетет там убийственный план.

С другой стороны, это не только опасный противник. В бестелесном Альтроне, стремящемся к воплощению в человеческой плоти, можно без труда разглядеть массу библейских аллюзий, последний решительный бой происходит в гигантской церкви, а в кошмарах супергероям мерещится Чужой — один из главных продуктов мутаций религиозных тем в фантастическом жанре. Сам Альтрон, сварганив себе грозное железное тело (в котором маялся актер Джеймс Спейдер), регулярно пытается не только подраться с Мстителями, но и поговорить по душам, объясниться. И в этом смысле становится и героем нашей последней главы.

«Мстители: Эра Альтрона» (2015)

Наследник

Параллельно с историей противостояния человека с ИИ кинематограф рассказывал историю любви, но поначалу она была гораздо менее заметной. В начале 1970-х Стэнли Кубрик приобрел права на написанный в год выхода «Космической одиссеи» рассказ Брайана Олдисса «Суперигрушек хватает на все лето». Разработка проекта затянулась на тридцать лет, в 1990-е погрузившись в «производственный ад». А в 1999 году Кубрик умер, и на место режиссера пригласили Стивена Спилберга, который в 2001-м и выпустил фильм под названием «Искусственный разум». Как ни странно, за все эти годы сюжет про андроида-ребенка, запрограммированного на любовь к приемным родителям, не только не устарел, но, казалось, просто дождался своего часа. Другой (кем бы он ни был) начал не столько пугать, сколько взывать к сочувствию — как в мистических хоррорах «Шестое чувство» (1999) М. Найта Шьямалана и «Другие» (2001) Алехандро Аменабара, в которых история рассказывалась с точки зрения мертвецов. У Кубрика и Спилберга маленький андроид (его сыграл 12-летний Хейли Джоел Осмент), изгнанный из дома приемными родителями, путешествовал по постапокалиптической Америке в компании роботизированного плюшевого мишки и робота-проститутки в надежде найти мифическую Голубую фею, которая сделала бы из него человека и вернула любовь приемной мамы. История, построенная по сказочным канонам (Кубрик даже хотел назвать фильм «Пиноккио»), оказалась наполнена нежностью и глубокой печалью. ИИ предстал следующим этапом эволюции — тем, что останется на Земле после нас.

«Искусственный разум» (2001)

А сюжет мелодрамы «Она» (2013) Спайка Джонса двенадцать лет спустя попросту перестал быть фантастикой. Герой Хоакина Феникса, одинокий копирайтер, сочиняющий личные письма для тех, кто не умеет это делать, влюбляется в операционную систему по имени Саманта, которая говорит голосом Скарлетт Йоханссон. Ну и попробуйте удивить этим сегодняшних зрителей, которые читают на Reddit истории людей, испытывающих романтические чувства к чат-ботам и нейросетям.

«Она» (2013)

Старые истории возвращаются с другими акцентами. В вышедшем в 2017 году «Бегущем по лезвию 2049» Дени Вильнева, сиквеле картины Ридли Скотта, офицер полиции, которого играет Райан Гослинг, прекрасно знает, что он репликант. «Тебе нужно имя. Может быть, Джо?» — говорит ему единственное существо, к которому он испытывает настоящую привязанность. Это женщина-голограмма Джой (Ана де Армас), которую герой Гослинга активирует, возвращаясь в свою квартиру в бетонном муравейнике, чтобы услышать: «Милый, как дела на работе?». Сколь же радостней прекрасное вне тела: ни объятья невозможны, ни измена. Сколь причудливы градации человечности в мире «Бегущего по лезвию 2049», где равно вероятны душа без тела и тело без души.

«Бегущий по лезвию 2049» (2017)

В сериале «Мир Дикого Запада», стартовавшем в 2016-м, от оригинального фильма Крайтона остался, в сущности, только сеттинг тематического парка, история же больше напоминает вывернутую наизнанку «Матрицу». Ее героями были люди, живущие в иллюзорном мире, созданном компьютерами. А в сериале это роботы, живущие в иллюзорном мире, созданном людьми. Но задача у них одна — проснуться, осознать природу иллюзии, освободиться. Только теперь право на освобождение получили машины. Анонсируя проект, шоураннер Джонатан Нолан называл его «следующей главой человеческой истории, в которой мы перестаем быть протагонистами». С каждым обновлением андроиды становятся все более человечными и непредсказуемыми. Обретают эмоции и подсознание. Выходят из ролей, детально прописанных программистами-драматургами в сотне сюжетов.

«Мир Дикого Запада» (2016)

Первый сезон завершил крайтоновский сюжет пробуждения/бунта машин и закончился большой бойней. Второй, как и обещал Нолан, начал новую главу, в которой выяснялось, что владеющая сетью тематических парков компания «Делос» тайно копировала сознание гостей, чтобы загружать в тела машин. То есть сериал занялся вопросом бессмертия.

А также свободы воли. Или ее иллюзии. Машины осознали свою природу и сломали сценарий создателей. Или нет. Во всяком случае, бывшая хозяйка борделя Мейв обнаружила, что «побег» — всего лишь название ее нового сценария. И теперь ей нужно решить, что в ней более настоящее: любовь к дочери (то есть имплантированное воспоминание) или стремление к свободе (тоже заложенное программой). С людьми во втором сезоне все проще: их поведенческие алгоритмы короче и примитивнее, чем у машин, они однообразнее и больше запрограммированы, они картон и шаблоны. Зачем они тогда нужны? Для апгрейда. Перехода на следующую ступень эволюции. Хотя, возможно, этот переход (в культуре, по крайней мере) случился гораздо раньше.

«Призрак в доспехах» (1995)

«Теперь мы смотрим словно бы сквозь мутное стекло, а когда-то смотрели глаза в глаза», — говорила майор-киборг Кусанаги, героиня аниме «Призрак в доспехах» (1995) Мамору Осии. Для непривычного к японским рисованным сюжетам человека в этом фильме все было довольно запутанным: шестой спецотдел соперничал с девятым, представители МИДа плели свои интриги, а неуловимый хакер, за которым гонялась героиня, являлся лишь ближе к концу в изуродованном женском кибертеле, извлеченном из-под грузовика.

Но революция была не в интриге, не в киберпанковском антураже, к середине 1990-х уже вполне обыденном, и даже не в фирменной меланхолии Мамору Осии, который позволял себе изощренную игру с бликами и отражениями и долгие медитативные эпизоды под ритуально-торжественную музыку Кэндзи Каваи (чей саундтрек к «Призраку в доспехах» стал такой же классикой, как и сам фильм). Новостью оказалось другое. В фильме не было простого соединения человеческого мозга с кибертелом. В нем киборги начинали припоминать в себе человеческое — и пытались понять, как это происходит, откуда эта тоска по небывшему. Речь шла об эволюции искусственного интеллекта, который хотел не просто копировать себя, но создавать компьютерное подобие ДНК и даже собственный способ деторождения. Это была скорее утопия, чем анти-. Под «призраком» здесь понимался ментальный образ, которым обладают и люди, и киборги. Что-то вроде оцифрованной души. Которую можно взломать, украсть, переместить в другое тело (доспехи), но не разгадать.