Как я стала: Юнона Драничникова

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Изучать историю блокады в Петербурге, холокоста — в Варшаве, чтобы затем создавать публичные программы и экскурсии, посвященные триггерным темам, в музеях Чикаго и Вашингтона — героиня нового выпуска «Как я стала» Юнона Драничникова переехала в США и успешно вписалась в местную музейную среду. Ира Завьялова расспросила Юнону о том, как писать мотивационные письма, избегать токсичных работодателей, разговаривать об искусстве с лириками, физиками и детьми и не выгорать, когда каждый день изучаешь архивы самых страшных эпизодов в истории ХХ века.

Место рождения: Томск, Россия

Образование:

① Бакалавриат СПбГУ, факультет лингвистики и литературы, 2014–2018

② Магистратура НИУ ВШЭ, факультет гуманитарных наук, 2018–2020

③ Магистратура Университета Хьюстона, факультет арт-менеджмента, 2021–2023

РАСПОРЯДОК ДНЯ

7:30 — Подъем, душ и завтрак. Я не могу проснуться без кофеина и очень люблю спешелти-кофе и обжарщиков третьей волны (развивалась с 1990-х и стала реакцией на бум сетевых кофеен вроде Starbucks, желающие привести процесс потребления кофе к автоматизированному стандарту. — Прим. The Blueprint), поэтому утром обязательно завариваю воронку или дрип. В Штатах дрипы почти не найти, и друзья отправляют мне их окольными путями.

9:00 — Начало рабочего дня. Просматриваю почту и провожу планерку с коллегами, где мы обсуждаем планы на день и музейные новости. Бывает такое, что некоторые экспонаты внезапно увозят на реставрацию или на выставку — узнаем мы об этом как раз на планерке.

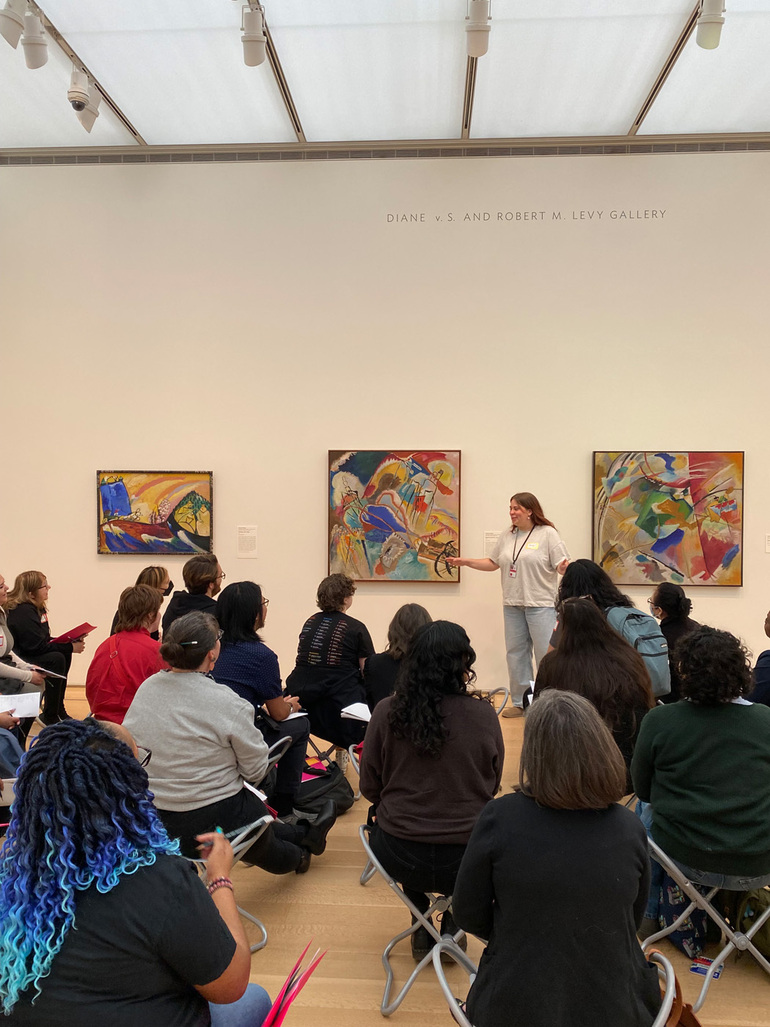

10:00 — Обычно в это время музей открывается для посетителей. Сейчас я сотрудничаю с несколькими галереями в Чикаго на проектной основе и, если работаю из галереи, то начинаю встречать группы, проводить экскурсии и готовиться к арт-занятиям. Если из дома — сижу в онлайн-архивах, собираю информацию об экспонатах, планирую программы или творческие воркшопы для посетителей и пишу тексты для музея (самые разные: для сайта, печатных материалов, внутренних документов и так далее). Я отвечаю за взаимодействие музеев с посетителями и придумываю, как доступно и интересно рассказывать про историю и культуру: разрабатываю экскурсии и воркшопы, читаю лекции, организовываю мероприятия. Например, недавно к нам пришла группа из публичной библиотеки, где темой года был ритм. Музей мне обозначил, что группа начитанная, с историческим бэкграундом, но без искусствоведческих знаний. Я подобрала для них экспонаты, формат и полностью спланировала программу: сделала лекцию-воркшоп по Василию Кандинскому. Мы слушали классическую музыку, рисовали импровизации, вдохновляясь музыкальным ритмом.

12:30 — Обед. Всегда стараюсь выходить на улицу и прогуляться за кофе и ланчем. Обожаю ходить в sweetgreen — это американская сеть ресторанов, где самому можно собрать салат-конструктор.

13:30-17:00 — Вторая часть рабочего дня. Помимо галерей я продолжаю работать с Мемориальным музеем холокоста в Вашингтоне в удаленном формате. Там отвечаю за качество контента и цифровую доступность (помогая пользователям, например, с нарушением слуха воспользоваться ресурсами музея) в их онлайн-архиве устной истории.

18:30 — Спорт на улице. Играю в большой теннис или иду на долгую прогулку вдоль озера Мичиган.

20:00 — Готовлю ужин или заказываю доставку. Я обожаю японскую или мексиканскую кухню. Параллельно смотрю кино или сериалы. Из последнего мне очень понравились «Разделение» Бена Стиллера и «Большой потенциал».

22:30 — Начинаю подготовку ко сну. Я большой фанат уходовой косметики и люблю пробовать новые средства. Поэтому каждый вечер у меня долгий и многоступенчатый процесс с пилингами, сыворотками и масками.

Перед сном люблю отложить телефон в сторону и почитать — сейчас читаю книгу Лауры Райкович «Культурная забастовка: искусство и музеи в эпоху протестов» про то, как американские художественные музеи реагируют на важные политические события.

2015

Трехмерная панорама «Битва за Берлин» (Санкт-Петербург), экскурсовод

2018–2019

«Электротеатр Станиславский», менеджер социальных сетей

О неловкости на экскурсиях:

«Моя семья состоит из врачей и преподавателей. А я всегда хотела работать в музее.

Когда пришло время определяться с вузом, я выбирала между искусствоведением и филологией, так как в России на тот момент не существовало направления

арт-менеджмента. Родители были в шоке, они рассчитывали, что я пойду по их стопам.

Плюс есть стереотип, что с гуманитарным образованием сложно зарабатывать нормальные деньги. Своей карьерой мне пришлось доказывать, что это не так.

Я родилась в Томске, где много красивой архитектуры и достаточно много художественных и исторических музеев. Когда была маленькой, часто ходила

туда и всегда отмечала, что выставки окружены некой претенциозностью. Если ты не обладаешь глубокими познаниями, то стыдно задать вопрос или ляпнуть что-то не то. Мне не нравилась эта атмосфера. Хотелось сделать все проще и понятнее. Так зародилось желание работать в сфере культуры, чтобы набраться тех самых знаний и получить право рассказывать об искусстве простым языком».

Экскурсия «Битва за Берлин», 2015

2019–2021

Об изучении исторических травм:

Приложение Artefact, автор контента

«Последние два года в СПбГУ я изучала литературу, написанную в советских трудовых лагерях, — в частности, повести Юрия Домбровского. Мне было интересно исследовать понятие травмы и его проявление в культуре. Заканчивая бакалавриат, я понимала, что хочу продолжить этим заниматься. Хотела понять, как показывают и рассказывают про такие травмирующие события, как война, геноцид, блокада. В НИУ ВШЭ я нашла программу «Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом» (на данный момент она называется «Восточноевропейские исследования». — Прим. The Blueprint), ей руководил Гасан Гусейнов. Она была организована по принципу европейских магистратур. Можно было выбирать предметы и брать междисциплинарные темы для исследований, нас ни в чем не ограничивали. Плюс на этой программе мы получали двойной диплом с европейским университетом (Варшавским или Кельна) и была возможность уехать по обмену.

Я выбрала Варшавский университет, потому что решила, что польский язык выучить будет легче немецкого. Кстати, сейчас разговариваю на польском свободно, и это очень пригождается в моей работе. Забегая вперед, скажу, что в Чикаго, например, очень большое польское комьюнити — самая большая польская диаспора в мире, больше миллиона человек. Когда я работала в Чикагском институте искусств, часто случалось так, что приходили люди, которые только переехали и не очень хорошо говорили на английском, но говорили на польском или на русском. Так я могла подстраиваться под них и переключаться между языками.

В магистратуре я занималась блокадой Ленинграда: изучала, как это событие отображается в музеях, как создавались музеи, ему посвященные, почему они закрывались. Но когда поехала учиться по обмену, то сменила тему, так как для Польши тема блокады не актуальна, и я решила сделать исследование по холокосту, получила стипендию».

2020

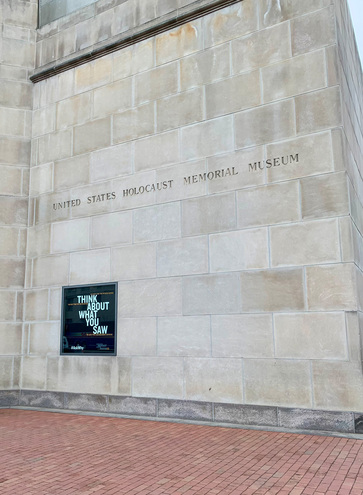

Мемориальный музей холокоста (Вашингтон), ассистент по работе с посетителями

Семинар на открытом воздухе в Варшаве, 2019

О мотивационном письме:

«Пока писала магистерскую диссертацию в Польше, наткнулась на студию дизайна Ralph Appelbaum Associates — они занимаются проектированием музейных пространств и работают по всему миру. Например, они спроектировали экспозицию Еврейского музея и центра толерантности в Москве, а также Музей холокоста в Вашингтоне. Это самый крупный музей в мире, посвященный трагедии, и он задает планку институциям по всему миру. Мне стало интересно посмотреть на то, как он работает, и я решила податься на стажировку.

Нужно было оформить заявку, собрать рекомендательные письма, написать мотивационное письмо, получить визу J-1 (специально для стажировок или тех, кто приезжает учиться временно). Но время было доковидное, все выглядело как-то легко (особенно из сегодняшнего дня). Мотивационное письмо я писала сама и, хотя сейчас мне кажется, что оно ужасно написано, считаю правильным, что я сделала акцент на желании заниматься практикой и работать в музеях и создавать для них публичные программы. В тот момент я находилась в академической среде — с упором на исследования и теорию. Тогда этот аргумент сработал, и меня позвали на оплачиваемую стажировку. Но еще, конечно, сыграло роль мое владение четырьмя языками (русский, английский, украинский, польский). Для Америки это очень важно, так как в музеи приходят люди со всего мира».

О стажировке в ковид:

«Я прилетела в Штаты в начале марта 2020 года, и моя стажировка закончилась, едва начавшись. В середине марта все общественные места начали закрываться. Помню, было забавно, когда отменили Коачеллу, и мои коллеги долго не могли в это поверить, говоря буквально «Этого не может быть». Для них это было что-то из области фантастики. Музей закрылся, и я первое время стажировалась удаленно, но потом нас совсем распустили. Тогда я застряла в Америке на полгода: вылетали все только спецрейсами через посольства, и отправляли людей в города по месту регистрации, чтобы ты там сидел на карантине. А так как рейса Нью-Йорк—Томск не существует, а на рейсы в Москву была огромная очередь, то мне пришлось ждать. Все это время музей продлевал мне визу.

2022

Мемориальный музей холокоста (Вашингтон), ассистент в отделе онлайн-образования

Первое время я оставалась в столице, затем решила перебраться в Хьюстон, штат Техас, где у меня были друзья. Там было много людей, которые не верили в ковид, поэтому в июне многие музеи уже начали открываться. Несмотря на то что период был очень стрессовый, я старалась наслаждаться возможностью ходить по музеям без очередей и спокойно все изучать. А затем решила поступить там в магистратуру. Мне очень понравилось, что в Штатах музей — это частная институция. То есть они не получают дотации от государства и тем самым могут сохранять независимость. Плюс атмосфера внутри располагала к тому самому диалогу, не было пафоса. Музей, скорее, обслуживал посетителя, а не наоборот. Программу по музейному делу в университете найти было очень легко, так как там их огромное количество: от museum studies до art therapy и education».

Стажировка в Музее холокоста, 2020

О магистратуре в Хьюстоне и провокационном искусстве:

«Моя программа называлась Arts Leadership (лидерство в сфере искусства).

Здесь, как и в вышкинской магистратуре, мне можно было выбирать любые предметы и самостоятельно конструировать свою программу. Если сильно захотеть, можно сделать double-major (двойная специализация. — Прим. The Blueprint) по искусству и по химии, например. У меня было много таких однокурсников. Но больше всего меня поразила студентка, которой было за 60 лет. У нее проснулся интерес к теме, и она решила пойти получить дополнительное образование. То есть там нет установки, что в магистратуру нужно идти сразу после бакалавриата. И что нужно развиваться по тому же профилю. Стоимость образования тоже имеет значение, конечно — люди осознаннее выбирают то, за что будут платить огромные деньги. У меня, к счастью, была стипендия, которую мне дали на основе заявки в магистратуру и которая покрыла большую часть расходов.

Американский университет представляет собой целый город, с одного конца которого на другой ты едешь на машине минут 30. Там есть все — супермаркеты, кофейни, спортзалы и так далее. На территории нашего университета был большой музей современного искусства Blaffer Art Museum. Там не было постоянной экспозиции, но проходили временные выставки по несколько месяцев. Параллельно с учебой я работала там как продюсер музейных программ, то есть придумывала экскурсии и арт-мероприятия. Музей показывал большое количество радикального искусства в том числе. Мы, например, одни из первых показывали работы небинарного художника Лесли Мартинез, которого сразу после купили МoМА. Еще помню выставку Джейколби Саттеруайта, который снимал клипы для Соланж, сестры Бейонсе. Мне самой удалось лично познакомиться со многими художниками. Обычно они приезжали и проводили нам экскурсию по своей выставке, рассказывали о деталях, на которые мы могли бы обратить внимание и включить в свои программы. Техас — штат с достаточно консервативными жителями, и в то же время искусство, которое мы выставляли, иногда было крайне провокационным. Для меня это была хорошая практика: были группы и из детского сада, и из дома престарелых, студенты-физики и студенты-художники. Все они требовали разного подхода, было очень интересно.

Наша программа покрывала самые различные направления музейного администрирования: законодательство в сфере искусства, авторское право, составление договоров, проверка контрактов, образовательные отделы в музеях, фандрайзинг, финансовый менеджмент, психология общения с посетителями. А еще в Штатах есть целая сфера кураторства в больницах. Так как считается, что искусство обладает оздоровительным эффектам, то многие больницы нанимают кураторов, которые собирают для них коллекцию. Это очень высокооплачиваемое направление, и многие переходят туда из сферы культуры».

2021–2023

Музей искусств Блаффер (Хьюстон), продюсер публичных программ

Blaffer Art Museum, 2021-2023

Blaffer Art Museum, 2021-2023

О разнице доходов музейщика в России и за границей:

«Конечно, в американских музеях нет такого, что ты устраиваешься на работу, и тебе сразу начинают платить гигантские деньги. Однако есть возможности и общее понимание, куда можно двигаться, как развиваться, чтобы прокачивать себя как специалиста. Работая в музее, можно достаточно хорошо жить. Возможно, я считаю так, потому что есть с чем сравнить. В “Электротеатре” в 2019 году я как SMM зарабатывала 60 тысяч рублей в месяц, и тогда же мне предлагали работу в Третьяковке за 40 тысяч рублей — я отказалась, потому что на эти деньги было нереально выжить в Москве. В Америке средняя зарплата в музее около $5500-6000 в месяц, на это можно спокойно прожить, даже с учетом разницы стоимости жизни в США и в России. Но мои коллеги-американцы, например, часто жалуются на то, что сфера искусств underpaid. Что в целом правда, но это не история про то, что ты еле выживаешь на зарплату музейного работника. Это то, что мне всегда было сложно принять. Когда я жила в России, я хотела работать в сфере культуры, но мне также хотелось жить так, чтобы на все хватало. И тогда это было сделать нереально. Классно, если бы эта ситуация изменилась. Есть много талантливых, молодых, креативных людей, которые так же, как я, хотят работать в музее, но их останавливают уровень дохода и возможностей».

О Музее холокоста:

«Когда я училась в магистратуре в Хьюстоне, меня позвали в Мемориальный музей холокоста на стажировку в отдел онлайн-образования. У музея есть сайт “Энциклопедия холокоста”: он доступен на 19 языках мира и у него больше чем 26 миллионов посетителей в год. Я помогала им делать контент: писала исторические материалы, делала переводы. И через какое-то время меня позвали работать над большим онлайн-архивом устной истории, где собраны видео- и аудиоинтервью с людьми, пережившим холокост. Сейчас я продолжаю там работать».

2023–2024

Чикагский институт искусств, продюсер публичных программ

Об экскурсоводах и медиаторах:

«Когда слышишь слово «экскурсовод», сразу представляешь женщину с микрофоном в автобусе, которая что-то рассказывает и при этом обязательно кричит. Но сегодня на эту профессию смотрят совершенно иначе — экскурсии чаще называют арт-медиациями. В частности, экскурсии в Европе и Америке, где я сейчас работаю (но насколько знаю, те же практики существуют в московских «Гараже» и «ГЭС-2»), основаны на диалоге. В университете Хьюстона у нас было много тренингов на тему того, как находить контакт с посетителями, как правильно разговаривать, какие методики использовать (в том числе при работе с нейроотличными людьми). В музеях нам также их проводили, так как институции вкладывают много средств, чтобы качественно обучить свою команду. Перед проведением экскурсии я даю себе установку: люди могут иметь другое мнение, они не должны быть со мной согласны. Они приходят в музей увидеть и осмыслить искусство и историю. То есть мое мнение вообще не должно ни на что влиять. Поэтому я особо не делюсь тем, что думаю, полностью убираю свое «я» и строю программу на открытых вопросах. Мы можем вообще разные вещи видеть, думать, это абсолютно окей. В такой комфортной беседе люди охотнее делятся своим мнением. И даже если звучит какая-то спорная идея, я без осуждения стараюсь задавать уточняющие вопросы и прошу раскрыть мысль подробнее. Стараюсь понять, почему человек думает именно так.

Помню, когда я работала в музее в Хьюстоне, у нас проходила выставка Мониры Аль Кадири. Она родилась в Кувейте, который в 1991 году участвовал в войне в Персидском заливе. Она посвятила свои работы этому событию и своему детству. Тогда бомбили нефтяные скважины, они взрывались, и все вокруг полыхало — вот вся ее выставка была посвящена этому. И во время экскурсии ко мне подошел один из посетителей, профессор, и говорит: «Я из Кувейта, и видел это все своими глазами». И дальше рассуждали на тему того, что соответствует его воспоминаниям, а что он видел совсем по-другому. Всегда важно ставить посетителя на первое место, исходить из его мнения и опыта».

О терапии и работе с триггерными темами:

«Я много работаю с темами холокоста и Второй мировой, но еще часто приходится взаимодействовать с темами Вьетнамской войны, Корейской, колонизации, рабства и борьбы за права чернокожих. Самое главное — понимать, что в музей приходят люди с разным бэкграундом и жизненным опытом, и особенно сейчас, когда так много трагических событий в мире происходит, никогда не знаешь, что человек пережил и что может стать для него триггером. Поэтому я всегда делаю дисклеймер в начале — предупреждаю, что мы будем говорить на сложные темы и что можно самого себя регулировать: если нужно, отойти в сторону и передохнуть; не обязательно смотреть на исторические фотографии, которые я показываю, участвовать в дискуссии. Стараюсь избегать иносказательности и назидательного тона — даю факты и возможность людям их обсудить, поделиться опытом, провести параллели со своей жизнью.

Когда я только начала работать с этими темами, было очень сложно. Иногда я даже плакала из-за каких-то историй или фотографий. Сейчас стало проще, так как у меня расширилось окно толерантности — эти темы все еще продолжают меня трогать, но я могу чувствовать и думать одновременно, продолжая работу. Справляться помогают разговоры с коллегами или со своими близкими — рассказываю им про то, что узнаю и как я себя чувствую.

В мае 2024 года я ездила на большую музейную конференцию в Балтимор, и одной из тем докладов стала забота о сотрудниках музеев, которые работают со сложными темами. Мы часто думаем о том, как позаботиться о посетителе, чтобы ему не было скучно, ничего не триггерило. И редко думаем о работниках, которые должны все эти материалы для посетителя через себя пропускать. В Музее холокоста в связи с этим организованы сессии с терапевтом. Можно прийти к специалисту и рассказать, что тебя больше всего зацепило, вызвало переживания. Чтобы справляться с этим стрессом, я активно занимаюсь спортом: играю в большой теннис, хожу на пилатес, бегаю. Мне это очень помогает разгрузиться».

2023 – настоящее время

Мемориальный музей холокоста (Вашингтон), продюсер контента

Конференция в Балтиморе, 2024

О бюджетах музеев:

«В США музеи независимы от государства, получают налоговые льготы и существуют за счет грантов, пожертвований от доноров и дохода с продажи билетов и мерча. Они заинтересованы в том, чтобы привлечь посетителей и деньги от них. В музеях, где я работала, обороты были сравнимы с техкомпаниями, речь о сотнях миллионов долларов (например, оборот Чикагского института искусств в 2023 году составил 360 миллионов долларов, что схоже с оборотом компании Grindr, 310 миллионов долларов). Эти обороты постоянно нужно генерировать, а следовательно, заниматься музеем, конкурировать за внимание людей. Поэтому музеи постоянно стараются придумывать что-то новое».

О частных коллекциях в Техасе:

«Я очень люблю Хьюстон. Это четвертый по размеру город в США, здесь, в Техасе, очень много нефти, и, соответственно, денег. Говорят, что если бы Техас был отдельной страной, то по объему ВВП вошел бы в топ-10 стран мира. Соответственно, дорогого искусства здесь тоже очень много — люди в него инвестируют. Благодаря университету я смогла посетить частные коллекции, где такое искусство собрано. Работы хранятся просто в личных домах или в офисах — для меня это был шок.

Обычно о встречах договариваются через знакомых, знакомых знакомых и так далее. Один раз мы ходили в семейный офис к одному миллиардеру, компания которого связана с дистрибуцией алкоголя. Семейный офис — это такое специальное место, куда его семья приходит поработать. Все было увешано картинами: например, там были художники из объединения “Далласская девятка”, мне больше всего запомнился Александр Хог. На этого коллекционера работают кураторы, которые планируют какие картины будут выставлены в музеях, какие нет, каким картинам пока нужно отдохнуть, а какие — отправить на реставрацию. Или другой коллекционер в своей галерее выносил нам работы Моне и запылившегося Бэнкси. До этого опыта для меня подобные коллекции казались чем-то недостижимым, а оказалось, что в Хьюстоне таких людей немало. Магистратура показала мне, что карьерный диапазон очень широкий: ты можешь работать в музее, в частной коллекции, даже в больнице».

С 2025-го

независимый продюсер публичных программ в Чикаго

О преимуществах сотрудника-эмигранта:

«Когда мои коллеги шутят про, например, мультик из их детства, я не понимаю,

о чем речь. Такое случается часто. Но я постаралась превратить это незнание в свою сильную сторону. Несмотря на то что я эмигрант и не выросла в этом культурном контексте, я могу видеть вещи, которые требуют дополнительного объяснения таким же эмигрантам, как я. Эта способность помогает в составлении музейных программ. Я всегда могу указать коллегам-американцам, где нужно подробнее раскрыть информацию или дать пояснение какому-то термину. То есть я стала

неким проводником между разными культурными контекстами».

О пользе волонтерства и социальной активности:

«Когда я училась в Санкт-Петербурге, я очень активно волонтерила на культурных мероприятиях: помогала на Manifesta 10 в Эрмитаже, «Ночи музеев», «Детских днях», открытии музея Бродского, открытии БДТ и так далее. Несмотря на то что я интроверт, я заставляла себя, и мне это очень помогло быстро обрести навыки, которые пригодились в будущем — например, поиска группы посетителей в огромном музее или общения с людьми, которые только что три часа отстояли в очереди на улице. Плюс удалось познакомиться со многими людьми из культурной сферы, которые потом в том числе помогали мне с рекомендательными письмами и портфолио для последующих этапов в карьере.

Я сохранила эту привычку волонтерить и вписываться в разные движухи — сейчас я помогаю нескольким музейным журналам с отбором и ревю статей, участвую в жюри разных конкурсов и в ридинг-клубе

для музейных сотрудников «Музейный опыт», где мы с коллегами обсуждаем общие проблемы и боли. Я уверена, что такая проактивность и желание не сидеть на месте помогают мне двигаться вперед, и очень часто оказывается, что потом этот опыт пригождается в каком-нибудь другом рабочем деле.

Волонтерство — открытие музея Бродского, 2018

Например, я состою в нескольких ассоциациях, в одной из которых мы разрабатываем кодекс Professional Code of Art Educators для преподавателей искусства в школах и музеях. Он о том, как должны себя вести преподаватели, какие ценности разделять, какое у них должно быть отношение к людям, с которыми они работают. Работа над кодексом позволяет мне погрузиться еще и в сферу образования. Так что конференции и ассоциации — это то, что позволяет мне расширять свою сеть контактов и поле профессиональной экспертизы.

Плюс я считаю важным делиться своим мнением и опытом. Помимо участия в конференциях активно пишу статьи для музейных журналов и блогов про то, как создать языковую инклюзию в музее: когда, например, приходит группа, где пять человек говорят по-английски, пять — по-испански, один — по-польски, другой — на урду и еще один — на арабском, как вести программу с таким набором людей".

О силе нетворкинга:

«Если мне что-то надо (например, я ищу работу или хочу дополнительный проект), начинаю спрашивать людей вокруг. В США я начала руководствоваться принципом “за спрос денег не берут”. Я узнаю, есть ли у кого какие знакомые, могут ли меня порекомендовать и так далее. Эта привычка открыла для меня много возможностей. Оказалось, что многие люди готовы помочь, если их об этом попросить.

Когда я увидела вакансию в Чикагском институте искусств, то сразу проверила по LinkedIn, кто из моих знакомых там работает. Увидела, что там работает моя однокурсница, и сразу ей написала. Во-первых, узнала, нравится ли ей там. Во-вторых, спросила, сможет ли она меня порекомендовать. И так все сложилось. Важно узнавать детали через людей и находить в них поддержку. Ровно так же произошло с Музеем холокоста. Мне предложили участие в проекте по архиву, потому что я сама написала бывшей коллеге из музея и спросила, есть ли какие-то варианты, и она рассказала об этом проекте и порекомендовала меня».

Чикагский институт искусств

О подготовке к собеседованию и токсичной атмосфере:

«В США собеседование проходит в несколько этапов. Первый — с HR. Здесь проверяют, насколько ты соответствуешь общим требованиям вакансии — образование, опыт, навыки Microsoft Word. Далее проходит собеседование с нанимающим отделом. Когда я собеседовалась в Чикагский институт искусств, они просили подготовить публичную программу: давали на выбор несколько объектов из музея и просили придумать что-то вроде экскурсии. Оценивали методики. Могут быть еще и другие этапы, но меня тогда сразу взяли.

Я не готовлю речь для собеседования, но стараюсь сделать ресерч про людей, с которыми буду общаться (обычно имена интервьюеров сообщают заранее). Какие у них, например, профессиональные интересы и в чем они совпадают с моими. Или в каком университете они учились, ездят ли на те же самые конференции, подписаны ли на журнал, для которого я писала статью — если да, обязательно упомяну это во время разговора. Обычно для этого я изучаю LinkedIn.

Музеи могут быть очень токсичной средой. Есть такое, что люди искусства причисляют себя к некой элитарной сфере. У меня сестра работала в моде, и мы находим много параллелей. Поэтому я всегда, когда подаюсь на вакансию, заранее уточняю про атмосферу в команде. Я не тот работник, которого мотивируют крики или расстроенные коллеги вокруг. Мой любимый вопрос на собеседовании: «Как вы даете фидбэк?» Ответ на него может многое рассказать о том, какие методы руководитель использует в работе. Мне как-то раз ответили, что фидбэк прописывают красной ручкой — как в школе, знаете. Но в современных компаниях обычно отвечают, что есть регулярная встреча 1-1, где обсуждается развитие сотрудника.

А еще у нас существуют профсоюзы, которые активно работают. Туда можно принести свой кейс с работы и спросить: «Нормально ли, что со мной так поступают?» И при необходимости тебе могут предоставить услуги адвоката. У меня лично было несколько таких неприятных рабочих ситуаций, когда приходилось обращаться в профсоюз. Они часто про нарушение границ: в моем случае, например, руководительница комментировала внешний вид, стиль в одежде, количество дней моего отпуска, что для меня было некомфортно. В моей ситуации все разрешилось на уровне коммуникации, но дела порой доходят и до суда».

О планах на будущее:

«Наверное, это редкость, но я кайфую от своей работы. Несмотря на все сложности каждый день я вдохновляюсь тем, что делаю. Мне кажется, это очень важное дело. Единственное, на что была бы готова переключиться, это свой проект. Хочу запустить платформу для работников музеев и школ, она будет посвящена преподаванию сложных исторических тем через искусство. Сперва на английском, но далее хотела бы перевести его на русский язык, если на это хватит ресурса. Планирую работать со своими коллегами, у которых есть специальное психологическое образование. А еще применять навыки, которые подарило мое образование: в частности, курс по законодательству в сфере искусства. В университете мы в деталях изучали особенности оформления контрактов, авторское право, процесс регистрации проектов. Тогда я сидела на парах и задавалась вопросом: “А зачем нам это надо?” Еще и юрист, который преподавал, никак не был связан с искусством. А когда мне пришлось регистрировать свою компанию в США, я поняла, что уже знаю все тонкости благодаря университету. Доходит до таких деталей, как, например, понимание, на какой сайт пойти, чтобы проверить, могу ли я использовать название своего проекта или его уже кто-то зарегистрировал. Практикоориентированность образования очень хорошо подготовила меня не только к работе в музее, но и к запуску своего бизнеса».

Совет начинающим:

«Переезд в другую страну — не гарантия успешной карьеры в культуре. Я лично знаю много примеров, когда люди, наоборот, не смогли адаптироваться и найти себя. Мне кажется, что переезд — это просто возможность, а во что она превратится и какой будет результат, зависит от самого человека.

Поэтому мой совет для всех, кто хочет построить карьеру с гуманитарным образованием вне зависимости от локации, — набирайте как можно больше практических навыков (пишите тексты, выступайте на публике, координируйте людей, менеджерите проекты — что нравится) и сами создавайте для себя возможности — никогда не знаешь, что из этого пригодится в будущем».