«Я смотрю туда, куда другие не смотрят, и вижу то, чего другие не видят»

ФОТО:

АРСЕНИЙ НЕСХОДИМОВ, GETTY IMAGES, ТАСС,

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

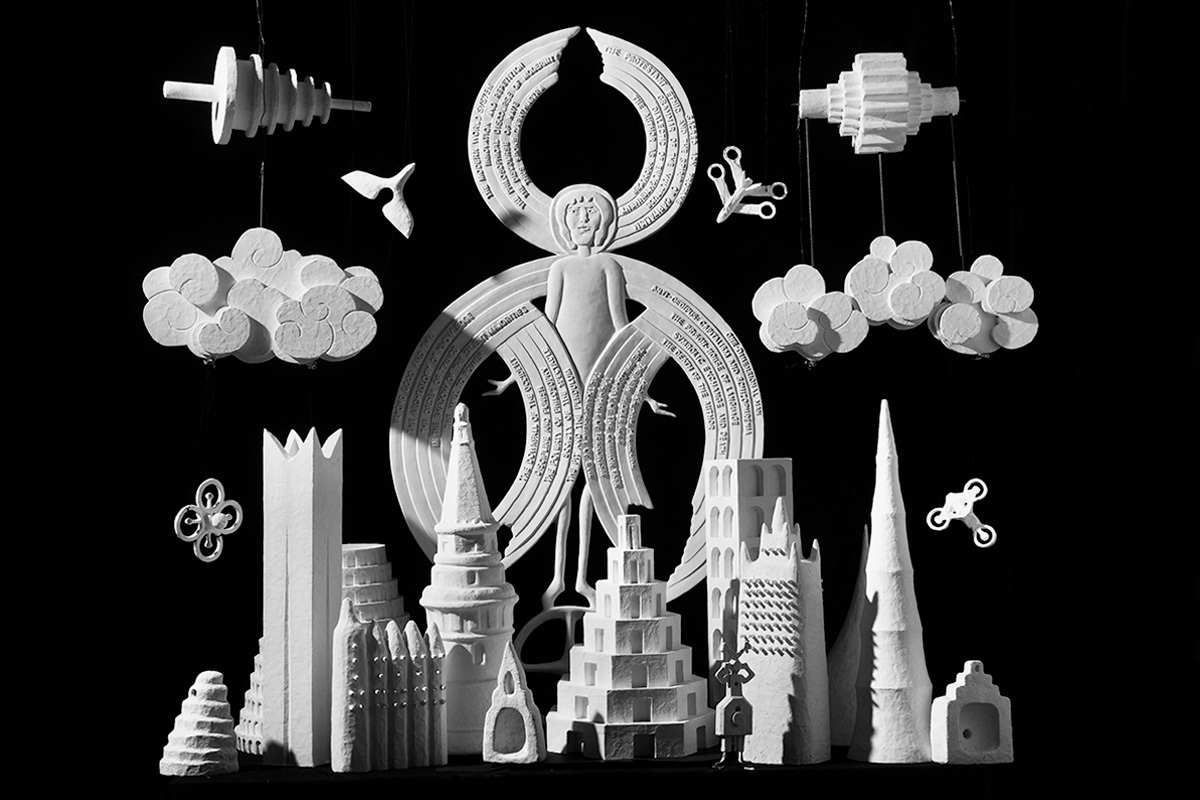

В «ЗИЛАРТе» открыта выставка «Dies Illa/Тот день» — масштабная инсталляция Гриши Брускина, художника, чьи работы в 1988 году стали сенсацией на Sotheby’s и которого всегда интересовали размышления о власти, идеологии и коллективном бессознательном. The Blueprint побывал в мастерской художника и расспросил о Театре памяти, иллюзии провинциальности русского искусства и повторяемости истории.

— Я хотела вас поблагодарить за выставку в «ЗИЛАРТе», потому что я такого не видела уже давно. И, честно говоря, думала, что ничего подобного уже и не увижу. Будто ты оказался внутри картин Босха или оживших аллегорий из барочных опер. Насколько я понимаю, на этой выставке мы в том числе увидели, что вы начали работать с новыми материалами.

— В новой выставке «Dies Illa/Тот День» я впервые использую войлок. Войлочные скульптуры мне приснились однажды ночью. Утром я побежал в мастерскую и стал придумывать, как сотворить скульптуру из этого материала. А мешковину и веревку я уже использовал в предыдущей выставке «Великое завтра», которую показывал в Музее AZ пару лет назад. Дело было так: я как раз заканчивал проект, когда в мастерскую постучалась Наталия Владимировна Опалева. Наташа посмотрела на работы и тут же предложила сделать выставку в только что приобретенном помещении на Маросейке. Я пришел посмотреть пространство, восхитился великолепными руинами и воскликнул: «Принесите раскладушку, я хочу здесь пожить!». С этого началось наше сотрудничество. Мы придумали формат «выставка для своих». Поэтому проект мало кто видел.

— Что думаете о том, что на выставке нельзя фотографировать?

— С одной стороны, нормально, что люди не делают бесконечные селфи, а пытаются вникнуть в суть работы. С другой, в нынешнем мире все всё фотографируют и публикуют в соцсетях. Подобная информация работает на популярность. Но я этим не очень озабочен.

— Равнодушно относитесь к медийности?

— Я бы сказал — не особенно стремлюсь. Тем не менее мне нужен активный зритель. Чтобы осмыслить мир, философ задает вопросы и формулирует ответы в словах. Я, пытаясь исследовать современность, задаю вопросы и в качестве ответов создаю объекты-метафоры. Объекты-комментарии. И предлагаю зрителю побеседовать со мной. Прокомментировать мои комментарии. Не для того, чтобы просто поболтать, а для того, чтобы он — зритель — после посещения моей выставки взглянул на мир иначе. По-новому. Итальянский философ Джорджо Агамбен в одной из своих книг заметил, что современен тот, кто не современен. То есть тот, кто может отойти в сторону и взглянуть на наши дни со стороны. Это то, что я как раз делаю в своем Театре памяти.

— «Тот день», конечно, поразительно театральное пространство. В книге «Прошедшее время несовершенного вида» вы писали про множество детских впечатлений: про книжного спекулянта, про школу, но почти ничего про ваши детские театральные впечатления. Ходили ли вы в театр? Я так понимаю, Театр Гоголя был совсем рядом с домом.

— В детстве он назывался Театр транспорта. Это был почти придворный театр. Но существовал и домашний кукольный театр у нас дома. У меня четыре старшие сестры. Я был самый маленький. Они возились со мной, как с игрушкой: усаживали на стул, городили кулисы, занавес. И устраивали спектакль для меня — единственного зрителя. Дело было вскоре после войны (Великой Отечественной), папа из Германии привез замечательные куклы. Сестры их переодевали, и... представление начиналось. Знакомые игрушки волшебным образом оживали. Это были первые театральные впечатления. И, конечно, «Синяя птица» запомнилась навсегда.

Гриша Брускин в мастерской

Гриша Брускин «DIES ILLA» в музее «Коллекция. ЗИЛАРТ», 2025

— Ваш проект в «ЗИЛАРТе» тоже можно назвать кукольным театром.

— Конечно. Для меня важна концепция театра как такового. И мне интересны разные варианты театра. Например, древняя идея, что мир — это театр, придуманный богами для своего развлечения. Или Театр памяти Джулио Камилло, где, согласно легенде, зритель мог получить все мыслимые и немыслимые знания о мире, — своего рода прообраз нынешнего компьютера. Театр жестокости Антонена Арто. Идеи Ги Дебора, высказанные в книге «Общество спектакля», театр Laterna magika, театр теней... Меня занимает «Искусство памяти», которое придумал поэт V века до нашей эры Симонид Кеосский, где для того, чтобы запоминать события и людей, нужно придумывать аллегории (образы) и помещать их в знакомые архитектурные пространства (локусы). Нынешнюю выставку «Dies Illa/Тот День» я иногда называю театром застывших декораций (подобная форма театра-панорамы, как мы знаем, существовала в прошлом). Впрочем, это не совсем точно. В своем театре я использую более сложную сценографию. В нем застывают не только декорации, но и куклы-актеры. И эти мои куклы (образы), и эти мои декорации (локусы) время от времени оживают в черно-белых видеоанимациях, которые стали органичной частью спектакля. Моего Театра памяти.

— Есть довольно много примеров, когда придуманное художником воплощалось в реальности. Вы верите в такие совпадения?

— Убежден, искусство имеет пророческую силу. Например, в нынешнюю экспозицию я включил видеоанимацию из проекта «Смена декораций», созданную в 2015-м и показанную в 2017 году в русском павильоне на 57-й биеннале современного искусства в Венеции. Там тени оловянных солдатиков воюют с тучей дронов, пикирующих на них из темных небес. Люди спрашивают: «Неужели ты это сделал десять лет назад?». Думаю, дело в следующем: я не стремлюсь к прямому высказыванию. Меня интересует парабола. Притча. А притча имеет свойство время от времени реактуализироваться. Любопытно и то, что реальными прообразами вышеописанных воинов стали оловянные игрушки, купленные давным-давно на блошином рынке в Нью-Йорке. Это были уродливые, плохо слепленные и грубо отлитые предметы — мелочь из мешка старьевщика. На каждом солдатике красовался текст — Made in USA. Получалось, что великая страна гордится тем, что в состоянии произвести столь ничтожные изделия! Это выглядело настолько абсурдно, что я решил сохранить маркировки на сделанных впоследствии скульптурах. Сегодня надписи неожиданно приобрели дополнительный подтекст.

Российский павильон с работой «Theatrum Orbis» Гриши Брускина,

Венецианская биеннале 2017

— Если вернуться к вашему детству, которое прошло в Басманном районе, как вам из этой перспективы видится сегодняшняя Москва?

— Это и другой, и тот же город одновременно. Здесь кучу всего разломали, кучу понастроили. Каким-то образом Москва все переваривает и остается красивым полисом. Но и мое восприятие меняется с годами. В юности я терпеть не мог высотные дома. Считал, что это имперская архитектура, построенная специально, чтобы меня унизить. Сейчас не могу представить себе Москву без этой советской готики. Сейчас Москва современный, удобный в бытовом отношении город. А в советские времена — все было проблемой. Например, непростая задача сходить в ресторан. Почему? Да потому что их было мало и не везде пускали. Когда в юности нам хотелось куда-то пойти поужинать, мы делали вид, что иностранцы. Входили в ресторан и начинали, как идиоты, озираться на стены, потолки, людей. Говорили по-французски, и нас пускали. Я помню, моя приятельница, снимая пиджак в ресторане «Берлин», куда мы проникли таким образом, шепотом произнесла: «Главное, чтобы не увидели подкладку».

— Вы в книге пишете про то, как много вы читали, и про спекулянта, который добывал любую литературу. А когда вы впервые столкнулись с современным вам искусством?

— Потрясением стала выставка в Манеже, которая состоялась в хрущевские времена. Я учился в 10-м классе — 1962 год. Экспозиция была приурочена к тридцатилетию МОСХа. Там показали художников 1920–1930-х годов, работы которых раньше были труднодоступны, а также произведения некоторых художников-нонконформистов. В 1964 году я впервые увидел живопись Михаила Рогинского на выставке в Молодежном клубе Дзержинского райкома комсомола. Стилистика картин напомнила мне плакаты, висевшие вдоль железных дорог. Плакаты сообщали нам о смертельной опасности: «Берегись!», «Не стой!», «Не прыгай!», «Не оставляй!». Бытовые сцены, натюрморты и городские пейзажи Рогинского были написаны в подобной стилистике и адаптировали черты и свойства этих плакатов. Они превратились в картины-предупреждения о том, что жизнь вокруг нас — заминированное поле. Что экзистенция сама по себе опасна! Рогинский произвел большое впечатление. На улице Жолтовского (нынешний Ермолаевский переулок) был выставочный зал Союза художников. Там проходили однодневные вечера неофициальных художников, где я знакомился с художниками-нонконформистами. На одной из тамошних выставок я впервые увидел работы Владимира Яковлева, которого очень люблю и ценю.

— С вами и некоторыми художниками вашего поколения есть терминологическая неопределенность. Ко всем, кто не относился к кругу московской концептуальной школы, мгновенно прилепился ярлык соц-арта, который с вами ничего общего не имеет.

— Я себя не отношу к каким-либо направлениям. И никогда не принадлежал ни к каким группировкам. Ни к концептуалистам, ни тем более к соц-артистам. Как говорил старый профессор в фильме Висконти «Семейный портрет в интерьере»: «Вороны летают стаями, а орлы поодиночке». Не потому, что орел лучше вороны. Вороны умные птицы, и даже с чувством юмора. Просто люди по-разному устроены. Я смотрю туда, куда другие не смотрят, и вижу то, что другие не видят.

— У большинства художников была официальная работа «ради денег». Чем вы занимались?

— Давал уроки рисунка и живописи. Готовил будущих студентов для поступления в Строгановку, в Текстильный и Полиграфический институты.

В мастерской

В мастерской

— Хочется еще поговорить про восприятие рынка. До знаменитого аукциона Sotheby’s 1988 года, на котором ваша работа «Фундаментальный лексикон» была продана за рекордную сумму в £242 тысячи, другую ее часть купил знаменитый кинорежиссер Милош Форман — сильно дешевле, но не сильно раньше.

— Форман купил первую часть «Фундаментального лексикона» на выставке «Художник и современность» в феврале 1987 года. Вторая часть была продана на аукционе Sotheby’s в июле 1988 немецкому инкогнито. На самом деле это был известный в Германии коллекционер, приехавший специально в Москву, чтобы купить мою картину. Кстати, андербидером (участник торгов, чья ставка заняла второе место. — Прим. The Blueprint) на аукционе был английский певец Элтон Джон.

— Как вообще формировалось восприятие искусства в контексте товарно-денежных отношений? Покупали же только иностранцы, у советских людей денег не было.

— Это не совсем так. Были и русские состоятельные коллекционеры. Но их было слишком мало. А перестройка в сфере искусства началась неожиданно. У художников были примитивные представления о западном арт-рынке. Помню, однажды зашел в мастерскую Ильи Кабакова, дело было незадолго до московского аукциона. Илья взял в руки каталог продаж современного искусства Sotheby’s и сказал, что попасть на страницы подобного издания означает мировое признание. Причем Илья был наименее наивным из художников нашего круга. Аукционы представляются мне самой неинтересной частью художественного мира. Так как речь здесь идет не об искусстве, а о деньгах. Не то чтобы я равнодушен к деньгам — деньги дают возможность осуществлять художественные проекты и быть независимым от коммерческих галерей и прочих инвесторов. Уже много лет я не имею дело с галереями, хотя в Нью-Йорке работал с одной из самых крупных и престижных в мире — Marlborough. Но ушел, несмотря на то, что никакого давления со стороны галереи никогда не испытывал. В какой-то момент стало неинтересно.

Гриша Брускин на Международном аукционе произведений искусства Sotheby's в Москве, 1988

Фото: Мастюков Валентин/ТАСС

— У меня по вашей книжке сложилось впечатление, что вы описываете Sotheby's так, будто на русских художников приехали смотреть как на экзотику.

— Для многих иностранцев и прежде всего для американцев так и было. Когда я оказался в Америке, многие там думали, что Германия и Россия — это одно и то же. Берлинская стена рухнула, меня искренне поздравляли, думали, что она была воздвигнута на Красной площади. В Средневековье подобным образом европейцы полагали, что есть страны, где водятся ацефалы (безголовые люди), или народ с песьими головами. Россия была для них terra incognita.

— Вы, когда приехали в Штаты, тоже попали в совершенно другой мир.

— Да, из СССР прямиком на Луну. У меня был литературный образ Америки. В Нью-Йорке я обнаружил себя на первой странице газеты «Нью-Йорк Таймс» и в портрете сумасшедшего русского с трудом узнал свою физиономию. Я был глухой: лихо говорил по-английски, но категорически никого не понимал. С одной стороны, вроде стал знаменитостью. С другой, совершенно не врубался, что происходит вокруг. Не «догонял», кто жулик, а кто нет? Что такое чек? Банк? Галерея?

я обнаружил себя на первой странице газеты «Нью-Йорк Таймс» и в портрете сумасшедшего русского с трудом узнал свою физиономию

— Вас невзлюбили, наверное, сразу после той продажи.

— Я не конфликтный человек. С художниками своего круга всегда дружил. Мы хорошо ладили друг с другом. Но после аукциона многие бывшие друзья-приятели сделали вид, что меня не знают. Распространяли слухи, что я плохой художник и надул Запад. Что рекордная для современного русского искусства продажа моих работ — подстроенный обман. Чуть ли не всемирный заговор. Это была обыкновенная зависть. С этого момента началась борьба за власть в искусстве не на жизнь, а на смерть.

— Вы к тому моменту уже оказались в другом мире.

— Да. Мне было интересно попробовать силы на Западе. Понять свое место на мировой арене. Вот важный вопрос: в России бытовало представление, что там, где-то в Европе, делается настоящее искусство, а у нас — провинция. То есть западное искусство мифологизировалось. Это началось не в Советском Союзе, а еще до революции. Но русское искусство никогда не было хуже западного, оно было и есть другое. Лучшие наши художники прекрасно это понимали. И искали опору в местных традициях. Например, Ларионов, Гончарова, Малевич, Петров-Водкин, Кустодиев. Считается, что на русское искусство постоянно влияло западное. Но никто не исследует влияние русского искусства и русских художников на западную культуру. А это влияние было значительным. И в сфере изобразительного искусства, и в сфере музыки, и в сфере литературы.

— А у вас же тоже было это представление о провинциальности?

— В какой-то степени, когда учился. Я воспитан на искусстве итальянского Ренессанса и французской школы живописи ХХ века. Но это не значит, что меньше люблю новгородские иконы, Александра Иванова, Александра Сергеевича Пушкина. Или же искусство моих современников. Как, например, Олега Васильева, Бориса Орлова, Михаила Рогинского, Бориса Свешникова, Владимира Яковлева.

— Вы узнали о том, что вы еврей, когда вас начали дразнить в детстве. Но вы, мне кажется, первый художник у нас, кто начал работать с иудаизмом — в большой серии «Алефбет».

— Я родился в атеистической семье. Мои родители были интернационалистами и считали любую форму национализма, включая еврейский национализм, неприемлемой. В юные годы мне стало важным понять, кто такие евреи? И я принялся читать книги. А какую задачу я ставил, принимаясь за серию «Алефбет»? Тут, пожалуй, я процитирую собственный текст: «Иудаизм в силу известных исторических причин не создал художественного эквивалента своим духовным инициативам. Я всегда ощущал некий культурный вакуум, который мне хотелось заполнить на индивидуальном, артистическом уровне. Провести эксперимент. Моей задачей было проследить, как создается сакральная аура в изображениях, сделанных человеком. Как возникают и что означают такие понятия, как нация, народ, этнос. Задаться вопросом, существует ли национальное искусство вообще? И если существует, то в чем выражается? Исследовать, какие механизмы задействованы в формулировании “национального”. И я затеял игру, пустился в приключение, которое назвал “Алефбет”. Евреи ― народ Книги. Книга ― фундаментальный символ иудаизма. Книга ― это мир, и мир ― это Книга. Полагают, что в Книге заключена Вселенная. Спрятано Имя Автора ― золотой ключик к тайнам мира. Что буквы и текст начертаны Творцом. Вот почему Книга как таковая явилась прообразом шпалеры “Алефбет”. Мне было важно создать картину в виде страниц из книги, палимпсеста, письма, послания, вести, фрагмента бесконечной книги, которую можно дописывать, дополнять и комментировать. Из фигур чистого воображения: фигур-символов, фигур-метафор, фигур-мифологем составляется своего рода словарь, лексикон, коллекция, алфавит (на иврите ― алефбет). Комментарий художника к Книге. Мне всегда хотелось написать картину как текст; и текст как картину».

Гриша Брускин, из серии «Алефбет», 1988 Vladey

— Это же еще вопрос формирования национальной идентичности. Но вы себя не называете еврейским художником.

— Нет. Если бы я родился в Израиле или Америке, мне даже бы в голову не пришло затевать этот самый национальный проект. «Алефбет» — это лишь один из мотивов в моем искусстве. Ирина Карасик в книге «Гриша Брускин: театр памяти» писала, что мое творчество включает ряд проектов: экзистенциальный — «Человек на краю», национальный — «Алефбет и вокруг», идеологический — погибшая цивилизация от «Фундаментального лексикона» до «Коллекции археолога». И наконец, проект о современности — трилогия «Смена декораций», «Великое завтра», «Dies Illa/Тот День».

— Вы родились в атеистической семье, но вы не атеист, мне кажется.

— Нет. Атеизм мне представляется примитивной верой.

В мастерской

— Для вашего поколения слово и текст очень близко спаяны. Ваше литературное наследие уже столь же значительно, как и художественное. Как так вышло? Когда вы начали писать?

— Первый литературный опыт состоялся еще в детстве. В первом классе я учился в мужской школе (в то время практиковалось раздельное обучение). Во втором мальчиков и девочек объединили. И я решил, что надо бы в кого-нибудь влюбиться. Колебался между Ирой и Наташей. У Иры случился ячмень на глазу. И я выбрал Наташу. Главное было не выдать себя. Не показать вида. «Что делает влюбленный человек? Конечно же, пишет стихи», — сообразил я. Завел толстую тетрадь и принялся с энтузиазмом за литературное творчество. Сначала лихо рифмовал слова типа: молю-люблю. Затем решил для солидности добавить стихи о Ленинграде, в котором побывал в пятилетнем возрасте. Понимал, что полотно должно быть более широкое. Монументальнее. Получилось недурно. В девятом классе мне попалась на глаза сокровенная тетрадка. Устыдившись, я ее уничтожил. Первую книжку я стал писать через несколько лет после московского аукциона Sotheby’s. Аукцион травмировал художественное сообщество (некоторые люди до сих пор, спустя десятилетия, не могут успокоиться). Поползли дурацкие слухи про то, как это было. Поскольку я оказался в центре событий, мне захотелось рассказать, что случилось на самом деле. Начал писать и вскоре понял, что будет непонятно, если не напишу, что случилось до этого события и что было после. Потом до, до, до... и после, после, после... так добрался, с одной стороны, до своего детства, а с другой — до момента, когда «сидел с пером» за столом. В результате родился томик «Прошедшее время несовершенного вида». Затем я увлекся и написал еще одну книжку — «Мысленно вами». А дальше? Дальше в лес, больше дров. И до сих пор я время от времени что-то пишу.

↑

Гриша Брускин, «Прошедшее время несовершенного вида» (2001) и «Мысленно вами» (2003)

— У вас постоянно идет разговор с музыкой в произведениях. Какую оперу вы бы поставили, если бы появилась возможность?

— Наверное бы, я увлекся. Я вижу, как персонажи моих работ «Того дня» или «Великого завтра» поют оперными голосами. Восхитительно! Когда я создавал балет негодяев для видео в проекте «Смена декораций», у меня перед глазами мерцал «Триадический балет» Оскара Шлеммера. Я совершенно не собирался создать нечто подобное, но Шлеммер меня, безусловно, вдохновлял. Как я уже говорил, мне важен разговор с прошлым. Для чего? Для того, чтобы лучше понять настоящее. Когда работаю, ничего не планирую заранее. Мне интересно заниматься искусством именно потому, что в процессе работы за каждым поворотом мерещится нечто новое. Я жду, когда работа (или Некто, если угодно) поведет меня неизведанной дорогой. Где меня ждут, как сказал бы Эдгар По, сокровища «нового прекрасного»! На самом деле вот это Неожиданное-Новое — это и есть то счастье, которое испытывает художник, — извините за высокопарность.