Банк российского искусства

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Все привыкли смотреть на искусство в музеях и частных галереях, но мало кто ожидает увидеть картину современного художника в офисе банка или автомобильной компании. Тем не менее, именно банки заложили тренд на корпоративные коллекции, которые компания собирает, чтобы радовать сотрудников, клиентов и не только. Искусствовед Екатерина Подобуева разобралась в истории корпоративного коллекционирования и узнала, как обстоят дела с ним в современной России.

Корпоративные коллекции до корпораций

Старейшим корпоративным собранием в мире считается коллекция итальянского банка Monte dei Paschi di Siena. Она появилась в XV веке и существует до сих пор. Долгое время сиенская коллекция была чуть ли не уникальным случаем, пока в послевоенных США свое собрание не начал изготовитель осветительного оборудования Miller Company. Отвечали за него супруги Бертон и Эмили Тремейн. Он — владелец компании, она — ее арт-директор. Собрание преимущественно состояло из работ художников-абстракционистов — Пита Мондриана, Роберта Делоне, Жоржа Брака, Пауля Клее, Пабло Пикассо. Коллекция активно показывалась на выставках, например, на From Le Corbusier to Niemeyer: Savoy House — Tremaine House в нью-йоркском МоМа. А наиболее известно собрание передвижной выставкой Painting Toward Architecture, организованной самими Тремейнами. В 1947–1952 годах выставка путешествовала по всем США. При этом в мировой истории искусства коллекция все-таки запомнилась как собрание двух частных лиц и, судя по всему, де-юре принадлежала Тремейнам, а не компании. Вероятно, именно поэтому, говоря о старте моды на корпоративные коллекции, Miller Company часто упускают.

Monte dei Paschi: Бернардино Мэй, «Шарлатан», 1656

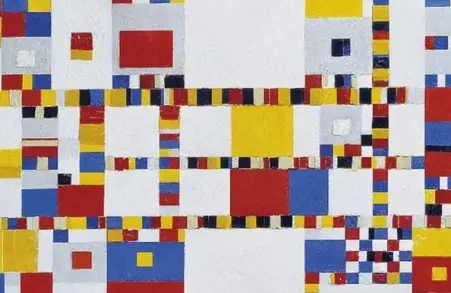

Miller Company: Пит Мондриан, «Победа буги вуги», 1942-44

Рокфеллер задает тренд

Создателем полноценного тренда на корпоративное коллекционирование стал банк JPMorgan Chase. В 1959 году его руководитель Дэвид Рокфеллер запустил программу «Искусство на работе» (Art At Work), в рамках которой компания закупала работы художников и вешала в своих офисах. За 60 с лишним лет банку удалось собрать внушительную коллекцию с произведениями Эда Руши, Синди Шерман, Роберта Раушенберга, Сая Твомбли, Сола Левитта, Энди Уорхола и других.

Важно, что JPMorgan Chase не просто выделял бюджет на закупку произведений искусства — внутри компании была создана целая комиссия Chase Art Committee, члены которой занимались разработкой стратегии по развитию коллекции: закупками и экспонированием. В комитет входили ключевые арт-деятели своего времени: Альфред Барр и Дороти Миллер (MoMa); Джеймс Джонсон Суини (Музей Соломона Р. Гуггенхайма); Роберт Хейл (музей Метрополитен); Перри Рэтбоун (бостонский Музей изящных искусств).

JPMorgan Chase: Талия Гочез, Every Worry Melts Away, 2022

JPMorgan Chase: Джеффри Гибсон, The Future Is Present, 2019

JPMorgan Chase: Roope Rainisto, «Финиш», 2023

Самые жирные корпоративные коллекции

После JPMorgan Chase собственными коллекциями стали обзаводиться другие большие компании. В 1960-х годах свое собрание начал формировать швейцарский финансовый холдинг UBS. Сегодня в их коллекции более 30 000 произведений, в том числе авторства Пабло Пикассо, Роя Лихтенштейна и Герхарда Рихтера. Они представлены не только в закрытых для посетителей офисах компании, но и в собственной галерее, открытой для посещения, — UBS Art Gallery в Нью-Йорке. UBS выставляет свои экспонаты в музеях по всему миру, предлагает услуги по арт-консалтингу и больше 30 лет выступает главным спонсором ярмарки Art Basel.

UBS: Франческо Клементе, Large Folded Card, 1985

UBS: Люсьен Фрейд, «Двойной портрет», 1988-1990

Тогда же своя коллекция появилась у банка Wells Fargo. В нее вошли не только произведения искусства, но и артефакты, связанные с основной деятельностью компании — почтой и банкингом (например, коллекция писем XIX века, марки и почтовая карета «Конкорд»). Wells Fargo даже открыла собственные музеи в нескольких штатах, но они начали закрываться после 2020 года (вероятно, из-за финансовых последствий COVID-19). Филиал в Сан-Франциско прекратил работу совсем недавно — в феврале 2025-го.

В конце 1960-х собрание появилось у Bank of America. Там представлено более 25 000 произведений, среди их авторов Энди Уорхол, Джексон Поллок и Роберт Раушенберг. Еще у банка с 2010 года есть программа по финансовой поддержке реставрации произведений для институций со всего мира. Ей уже воспользовались МоМа, Лувр и музей Орсэ. Позже собственными коллекциями обзавелись Credit Suisse (в 1975 году), Deutsche Bank (1979) и UniCredit Group (конец 1980-х). А в 2010-х годах UniCredit и UBS создали онлайн-версии своих собраний.

Коллекции заводят не только банки, но и компании, работающие в области технологий, фармацевтики, пищевой промышленности. Например, еще в 1960 году свою коллекцию начала собирать Nestlé. Идею подал архитектор Жан Чуми, когда подбирал искусство для офисов в спроектированной им штаб-квартире компании в Вене. В собрании Nestlé работы художников со всего мира, включая «обязательных» для порядочной корпоративной коллекции Энди Уорхола и Пабло Пикассо. Тем не менее ядро собрания — швейцарские художники (Жан Тенгели, Альберто Джакометти, Фердинанд Ходлер).

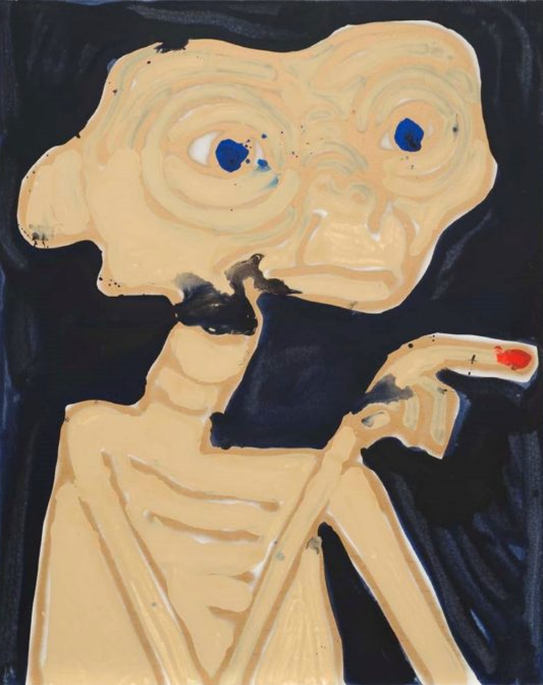

UBS: Кэтрин Бернхардт, «Эллиотт», 2019

В 1977-м свою коллекцию начал Mercedes-Benz. Компания сосредоточена на абстракционизме, «конкретном искусстве» и конструктивизме ХХ века, а также современном искусстве разных стран. Большая часть авторов — немцы (например: Ханс Арп, Оскар Шлеммер, Петер Брюнинг). Однако есть и зарубежные голубые фишки — те же Дэвид Хокни или Кит Харинг. У Mercedes-Benz довольно много «тематических» работ, концептуально или визуально посвященных автомобилям и технологиям. Например, серия шелкографий Энди Уорхола, на которой запечатлены разные модели Mercedes-Benz — от исторических до современных художнику. Компания заказала эти работы в 1986-м, в честь 100-летия выпуска первого автомобиля Motorwagen.

Одной из первых технологических компаний, увлекшихся коллекционированием, стала Microsoft. В 1987 году на встрече сотрудников с тогдашним директором Джоном Ширли было принято решение украсить офисы произведениями искусства. Компания сконцентрирована на современном искусстве и географическом разнообразии коллекции. В собрании есть произведения Такаси Мураками, Синди Шерман и Фаига Ахмеда.

UBS: Рана Бегум, из серии Mesh Cloud

А что в России?

В Россию тренд на корпоративное коллекционирование пришел в 1990-е годы. Во время перестройки в стране начали появляться частные банки, они и начали собирать искусство первыми. Причины были примерно те же, что и у западных компаний. В интервью 1996 года газете «Коммерсантъ» куратор Юрий Никич, принимавший участие в формировании коллекций Инкомбанка, «Микроинформа» и Столичного банка сбережений, рассказывал, что владелец бизнеса, собирающий искусство, «заявляет свой культурный статус. [...] быть связанным с искусством или быть внутри искусства любопытно и престижно». Помимо этого, по словам Никича, коллекционеру «хотелось бы использовать искусство, которое он покупает. В рекламных, например, целях. Издавая календарь с репродукциями картин целого собрания, он, во-первых, демонстрирует, что у него есть нечто уникальное, во-вторых, он демонстрирует причастность к мировому банковскому сообществу». Еще корпоративные коллекции, по словам искусствоведа Наталии Сиповской, позволяли «преодолеть убеждение западноевропейских коллег, будто частные фирмы в России создаются на деньги партии или мафии и представляют их интересы. [чтобы] доказать всему миру и самим себе, что “русский бизнес не хам”».

Одним из первых на поле корпоративного коллекционирования зашел Инкомбанк. Для формирования коллекции он привлек специалистов — искусствоведов, кураторов и экспертов первой в истории современной России ярмарки современного искусства «Арт-Миф», в оргкомитет которой входил Никич. Там же были закуплены и первые работы для коллекции. В 1991 году на второй ярмарке «Арт-Миф» Инкомбанк вместе с банком «Московия» ассигнировали экспертам по 10 миллионов рублей на закупку искусства (потратили в итоге меньше).

Александр Осмёркин, «Портрет Елены Константиновны Гальпериной, жены», 1939-1940

Стартовала коллекция Инкомбанка с произведений отечественных концептуалистов. Спустя два года собрание Инкомбанка насчитывало уже более 300 работ, а к 1998-му разрослось до более чем 1000 предметов. В коллекцию входили произведения художников-авангардистов — Надежды Удальцовой, Александра Древина, Аристарха Лентулова, Роберта Фалька, представителей «неофициального искусства» СССР — Ильи Кабакова, Оскара Рабина, Владимира Яковлева, Владимира Немухина, Эдуарда Штейнберга, Виталия Комара и Александра Меламида, Олега Целкова, русская живопись XVIII–XIX веков и классическое западноевропейская искусство. Современные работы собирали для банка Екатерина Деготь и Илья Ценципер. Помимо работы над собственной коллекцией Инкомбанк, как и западные компании, поддерживал различные проекты в сфере искусства. Компания выступала спонсором выставок — например, Максима Кантора в Люксембурге в 1995 году. В 1998-м банк подписал соглашение о генеральном спонсорстве Русского музея, которое должно было действовать до 2003 года. Однако уже осенью того же года Инкомбанк был признан банкротом и прекратил свое существование (о судьбе его коллекции ниже).

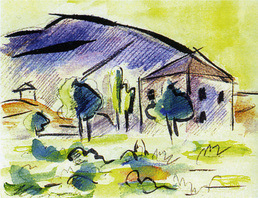

Роберт Фальк, «Крепость. Судак», 1925

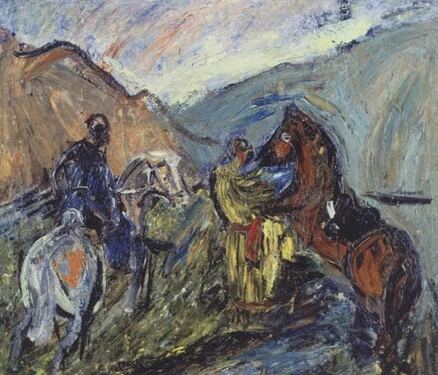

Надежда Удальцова, «Алтай. Всадники», 1932

Константин Маковский, «Поцелуйный обряд», 1895

Современным искусством интересовался банк «Империал» (кто-то из читателей может помнить его по рекламным роликам «Всемирная история», которые снимал Тимур Бекмамбетов). Банк начал свою корпоративную коллекцию дерзко и с размахом, приобретя в 1993 году на ярмарке «Арт-Миф» работу Александра Якута «Спящая красавица» за 250 тысяч долларов. В дальнейшем банк продолжил собирать современное искусство, а куратором коллекции некоторое время была Ольга Свиблова. Собственным собранием обладала инвестиционная компания «Ринако». В коллекции были представлены работы Ильи Кабакова, Ивана Чуйкова, Франциско Инфанте, Марии Серебряковой, Николая Овчинникова, Константина Звездочетова и Ларисы Резун-Звездочетовой. В 1993 году часть из них банк даже возил на выставку в Париж, в банк Caisse des Dépôts et Consignation.

В 1997 году крупнейшей среди российский корпоративных собраний была коллекция Столичного банка сбережений (СБС). В собрание входила русская и западная живопись, графика XIX — начала XX века и античное стекло. Среди художников коллекции — Джорджо де Кирико, Сальвадор Дали, Эрнст Людвиг Кирхнер. Как и Инкомбанк, СБС активно показывал свои работы на выставках, в том числе и за рубежом, поддерживал проекты Третьяковской галереи и ГМИИ им. А.С. Пушкина, например, внес свой вклад в организацию выставки «Москва — Берлин. 1900–1950». В 1998 году банк открыл собственную выставочную площадку — Московский центр искусств, которой в 1999–2003 годах руководила Марина Лошак.

Жан-Луи Вуаль, «Павел I в детстве», 1800-е

Были и банки, которые выбирали более узкое направление для своих коллекций. Например, Тверьуниверсалбанк собирал русский портрет XVIII–XX веков. В 1995 году работы из собрания экспонировались на выставке в Третьяковской галерее. Банк «Бизнес» сосредоточился на русском пейзаже второй половины XIX — XX веков — полотнах Поленова, Айвазовского, Шишкина. В собрании банка «Столичный» был русский авангард — в частности, Наталья Гончарова и Александра Экстер.

Выбирая работы старых мастеров, классиков русского и западного авангарда, компания, с одной стороны, руководствовалась принципом личной понятности — полотна Шишкина, Айвазовского и даже Малевича с Дали вызовут кратно меньше споров, чем, например, работы Валерия Кошлякова или Игоря Макаревича. С другой стороны, новоявленный русский бизнес все же надеялся на потенциальную инвестиционную выгоду от своих собраний. В этом смысле авангард и классическое искусство были предпочтительны, так как в 1990-х уже имели прочные позиции на арт-рынке.

Виктор Борисов-Мусатов, «В лодке», около 1900

Денег нет

В 1990-х компании рассматривали свои коллекции и с точки зрения инвестиционного потенциала. «Возможность вложить в искусство деньги, которые внутри него будут вырастать, — еще один важный мотив собирательства. Многие относятся к этой идее даже с некоторым романтизмом, что, в сущности, приятно противостоит сухим и безжалостным расчетам бизнеса», — объяснял Никич. Но к концу 1990-х — началу 2000-х большая часть корпоративных коллекций распалась, а попытки их продажи были провальными. В кризис 1998 года все вышеперечисленные банки перестали существовать, а с ними и их коллекции. Арт-рынок в 1990-е только зарождался, что привело к ряду проблем.

Во-первых, судя по всему, выборка произведений в коллекцию недостаточно хорошо контролировалась. Например, при продаже коллекции Инкомбанка вскрылась разнородность коллекции с точки зрения качества. Это удивило многих людей, считавших все эти годы собрание Инкомбанка ни много ни мало коллекцией «музейного уровня». «Мало кто польстился на опусы, достойные разве что Крымской набережной. Вроде двух дюжин абстрактной живописи некоего безымянного Базарова (по 20 долларов за штуку) или 30 натюрмортов неизвестного художника конца XX века (вероятно, племянника кого-то из правления банка, от 2 до 15 долларов)», — сетовали Татьяна Маркина и Милена Орлова в тексте для «Коммерсанта».

Владимир Немухин, «Петух», 1970-е

Довольно низкую стоимость оценщики коллекции поставили на огромное количество предметов современного искусства. За некоторые экспонаты (например, неоакадемические работы Тимура Новикова) просили всего 5 долларов. Многие произведения в итоге продали по цене сильно ниже их рыночной стоимости, несмотря на старания неравнодушных деятелей искусства, пытавшихся поднять цену ставками.

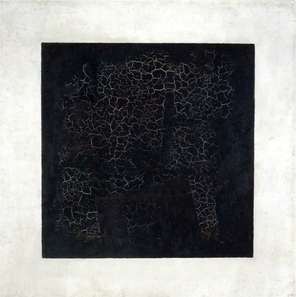

Повезло на торгах лишь небольшому количеству произведений, в частности жемчужине коллекции — «Черному квадрату» Казимира Малевича (автор датировал работу 1913 годом, но эксперты считают, что эта версия была написана не раньше 1920-го). После долгих перипетий ситуация разрешилась достаточно благополучно — работу выкупил Владимир Потанин всего за 1 миллион долларов и передал в дар Эрмитажу.

Участь большей части корпоративных коллекций 1990-х оказалась еще менее завидной. Собрание Тверьуниверсалбанка, судя по всему, бесследно исчезло. Кредиторы банка безуспешно пытались получить компенсацию работами из собрания. В 1998-м кризис настиг и СБС. Банк обанкротился не сразу и ни шатко ни валко просуществовал до 2003 года. Информации о судьбе его коллекции найти не удалось. Собрание «Ринако» в 1993 году (спустя всего несколько месяцев после его экспонирования в Париже) было продано компании «АКБ Рейн Банк». Как новый владелец поступил с собранием, узнать тоже не вышло.

Казимир Малевич, «Черный супрематический квадрат», 1915

Выжившие

Из российских банковских коллекций с 1990-х годов, пережив все экономические и исторические перипетии, дожило собрание СДМ-банка. Банк регулярно проводит свои выставки и выдает работы для чужих — например, для недавнего 20-летия галереи Pop/off/art «Порывы и дуновения». Кейс СДМ-банка сразу был необычен для 1990-х. На старте формирования коллекции компания не обращалась к специалистам из сферы искусства — первые покупки совершили основатели и их друзья. Позже к работе над собранием присоединились искусствоведы Владимир Куропатов и Владимир Цельтнер. Вероятно, именно они определили ядро собрания — живопись второй половины ХХ века (хотя у СДМ-банка есть и более ранние работы). Среди художников коллекции как советские академические живописцы — Федор Шурпин, Исаак Дризе, Петр Костинский, так и представители неофициального искусства — Оскар Рабин, Сергей Шаблавин, Владимир Немухин, Игорь Вулох. Есть в собрании и современные авторы — Мария Сафронова, Константин Батынков, Александр Дашевский.

Коллекция СДМ: Арон Бух, «Цветы», 2000

Международные активы

Российская коллекция UniCredit досталась ему в наследство от Международного Московского банка (ММБ), ставшего частью международной компании в 2005 году. Коллекция формировалась с 1993 года. В России UniCredit в основном собирал искусство 1920–1930-х годов — например, работы Александра Древина, Надежды Удальцовой, Арсения Шульца, Александра Лабаса. На этот исторический период внимание руководителей банка обратил куратор коллекции Александр Балашов. Привозили в Россию и работы из других филиалов.

UniCredit: Якопо Амигони, «Ангелы играют с кроликом», 1725

UniCredit: Рут Бераха, A me gli occhi, 2021

Deutsche Bank тоже начал свою российскую коллекцию в 1990-х и делал акцент на местное современное искусство — со второй половины ХХ века по настоящее время. В собрании есть работы Ильи Кабакова, Павла Пепперштейна, Андрея Ройтера. При этом банк показывал в российских офисах родное для себя немецкое искусство — Розмари Трокель, Ими Кнобеля, Гюнтера Форга. В отличие от UniCredit, который имел собственного куратора в России, главный куратор всего собрания Deutsche Bank Алистер Хикс был вовлечен в формирование локальной ветки коллекции.

Эти два собрания объединяет не только принадлежность зарубежным компаниям, но и то, что они обе отрицают инвестиционный потенциал как одну из целей собрания. И UniCredit, и Deutsche Bank в качестве приоритета называют социальную миссию по поддержке как искусства. Однако в этом есть небольшое лукавство: оба банка все равно периодически производят ротацию коллекций как из соображений актуализации собрания, так (по данным прессы) и из экономических. Сейчас UniCredit готовится к уходу из России. Схожая ситуация и с Deutsche Bank, чьи активы в России были арестованы в мае 2024 года. Судьбы их коллекций остаются неизвестными.

UniCredit: Пьеро Пицци Канелла, Без названия, 1987

Новые игроки

Основной посыл собрания следует классической для компаний стратегии «социальной миссии». Газпромбанк (исходя из публично доступной информации) ни разу не продавал произведения из своей коллекции. Как и другие компании, он активно показывал работы из собственной коллекции на выставках, причем не только в России — в ММОМА, Русском музее, МАММ, но и за границей — в венской Альбертине и Объединении музеев Болоньи. С 2015 года собрание Газпромбанка, состоявшее на тот момент примерно из 1000 предметов, входило в Международную ассоциацию корпоративных коллекционеров современного искусства (IACCCA). Однако сейчас на официальном сайте IACCCA компания отсутствует. После 2022 года о деятельности собрания Газпромбанка нет информации в публичном доступе. Последний на данный момент выставочный проект состоялся в 2018 году в Болонье.

Simple Group: Ирина Корина, «Вид на дачное крыльцо», 2018

Simple Group: Артур Кривошеин, «Крестики-нолики в душе», 2021

Simple Group: Ирина Корина, «Женя Куковеров вечером в Снегирях», 2018

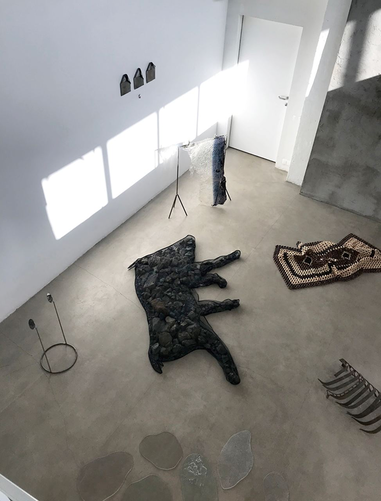

Собрание формировалось при участии компании Smart Art, которая занималась не только подбором художников, но и помощью в выработке самой концепции коллекции. На старте она вдохновлялась принципами собраний ведущих мировых банков, а также фондами Benesse и Carmignac. Оба фонда располагаются на островах — один в Японии, другой близ Лазурного Берега Франции. Объединяет Benesse и Carmignac стратегия работы — каждый из них ориентирован на поддержку местного сообщества, а также на интеграцию искусства в повседневную жизнь. «Корпоративное коллекционирование — это что-то среднее между частным и институциональным. С одной стороны, хочется выбрать то, что нравится лично тебе, а с другой — необходимо оценивать, какое влияние это окажет на сообщество людей, зрителей этого искусства», — комментирует президент и основатель Simple Group Максим Каширин.

Simple Group: Ирина Корина, «Вечер при электрическом свете», 2018

Коллекция Газпромбанка

Недавно компания начала представлять свою коллекцию за пределами офиса. В 2024-м работы Александры Галкиной и нижегородской команды «ТОЙ» были показаны на выставке личных коллекций «Зеркало» в пространстве Noôdome, а также на ярмарке |catalog| была представлена серия работ Димы Ребуса, созданная в рамках коллаборации с брендом «Онегин», принадлежащим Simple Group.В 2024 году Simple Group выпустили собственный проект Dandy Art Edition. В него вошли авторская колода карт, созданная художником нижегородской Студии «Тихая» Яковом Хоревым, арт-журнал «Денди», в котором собраны интервью и авторские колонки о, собственно, дендизме, и работа Димы Ребуса «Денди», элементы которой стали частью дизайна лимитированного выпуска водки «Онегин».

Как инвестицию компания свое собрание не рассматривает. «При формировании коллекции была более близка идея социальной миссии и желание вписать себя в историю культуры, в которой сегодня видится эффективный инструмент общего развития», — рассказывают Екатерина Винокурова и Анастасия Карнеева из Smart Art.

ОМК: Команда «ТОЙ», «10.Свыкся», 2020

Simple Group: Зина Исупова, «Урны», 2021

Принципиально иной подход у собрания компании «ОМК», которое начало формироваться в 2017 году. Любителям искусства ОМК вместе с благотворительным фондом «ОМК-Участие» известна как создатель «Выкса-фестиваля», культурного центра «Волна» и арт-резиденции «Выкса».

Способ формирования тут уникален для российской арт-среды. Коллекция существует на базе корпоративного Музея истории Выксунского металлургического завода (ВМЗ). Часть коллекции, посвященная современному искусству, формируется из работ участников арт-резиденции: по ее итогам, созданные художниками произведения предлагаются к рассмотрению для поступления в коллекцию. Отбирает произведения экспертный совет, куда входит Ирина Седых (основатель «Выкса-фестиваля» и председатель Попечительского совета фонда «ОМК-Участие»), сотрудники благотворительного фонда «ОМК-Участие», дирекция Музея истории ВМЗ и куратор резиденции.

Simple Group: Команда «ТОЙ», «Понедельник», 2019

ОМК: Владимир Абих, «Крепче стали», 2018

За время существования арт-резиденции в ней приняли участие более 80 художников, среди которых Хаим Сокол, Дмитрий Морозов (Vtol), Икуру Куваджима, Кирилл Макаров, Устина Яковлева, Иван Горшков, Елена Ковылина, Ася Заславская, Кирилл Гаршин. «Арт-резиденция “Выкса” — одна из первых в России резиденций за пределами больших городов. Практически все работы, созданные резидентами, отражают исторический, социальный, природный, промышленный, культурный коды Выксы. [...] Это работы, созданные в Выксе о Выксе», — рассказывает руководитель культурных проектов фонда «ОМК-Участие» Ксения Полетаева. Последним приобретением стали две работы Аси Заславской: «Тому, кто одолеет» и «Оммаж изразцу». Собственную коллекцию ОМК активно показывает на выставках. Например, до конца мая работы Стаса Багса, Олега Елагина, Елены Артеменко и Себастьяна Риффо можно увидеть в КЦ «Волна» в совместном с фондом MaxArt проекте «Следы труда», посвященном эстетизации труда.

ОМК: Евгения Гильденбрандт, «Выставка», 2023

ОМК: Диана Шлиман, «Ракета», 2023

Стратегия собрания ОМК едва ли похожа на те, что обычно представляют, говоря о корпоративном собрании, — этот кейс скорее про институализацию. Однако выгода непосредственно для компании здесь тоже есть. Развитие культуры способствует повышению качества жизни в городе. За счет арт-проектов Выкса не только сохраняет местных жителей, но и становится интересной для приезда (и переезда) иногородних.

На заре моды корпоративная коллекция была способом показать в первую очередь надежность компании, ее статусность и богатство. Если бизнес может себе позволить заниматься филантропией (поддержкой художников) или инвестициями в не самой стабильной и надежной сфере (а искусство именно такая сфера) — значит, у него дела идут хорошо. Искусство для компании — часть политики устойчивого развития. Корпоративная коллекция показывает, что компания не только про суровый бизнес, но и про вклад в развитие культуры.