Пластика малая и большая

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие» —

10 залов, посвященных исследованию связи между изобразительным искусством и танцем. Кандидат искусствоведения Катерина Новикова, проработавшая четверть века главой пресс-службы Большого

театра, изучила экспозицию во всех деталях и, впечатлившись амбициозностью кураторов и масштабом проделанной работы, обозначенные ими связи признала скорее случайными.

Когда мне прислали приглашение на новую выставку в Еврейском музее,

меня сразу смутило ее название: «Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие». Кажется, логично добавить Бенуа, Гончарову, Бакста, Анисфельда, Коровина, Рериха, Каринскую, Пикассо, Сен-Лорана — но они и подобные им, подумала я, скрыты за словами «и другие».

Хотя в ряду перечисленных не те, кто оформлял самые известные балеты ХХ века, а те, кто искал новые ритмы в изобразительном искусстве. Но и тут три

эти имени все равно представляются вырванными из контекста. Если рассматривать только отечественных художников, то где тогда Филонов с его «Формулой весны»? Но явно выставка обращена и к танцу человеческого тела, иначе бы не возникло имя Дягилева. К нему слова «и другие» вообще не могут иметь отношения. Поскольку он был один и остается. Как бы кто ни мечтал назвать себя вторым Дягилевым — пока такого нет. «Русские сезоны» с 1909-го по 1929-й — это, конечно, самое большое художественное явление в танце ХХ века со всех сторон, но и выставок про Дягилева мы уже посмотрели немало. Да и большие персональные выставки Гончаровой и Ларионова проходили в Москве тоже в обозримом прошлом.

Как справедливо заметил генеральный директор музея Александр Борода в интервью Первому каналу, недостаток чего бы то ни было могут заменить идеи. Идея связать изобразительные, пластические и кинетические искусства философией движения в ХХ веке, конечно, прекрасна. Кураторы выставки проделали колоссальную работу. На их призыв откликнулись многие. В экспозиции представлены экспонаты из Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Бахрушинского музея, частных коллекций. Совершенно изумительные эскизы Бенуа и Бакста, сценические костюмы из Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства. Пачку, пуанты и фотографию Галины Улановой предоставил музей Большого театра. Я не поленилась, прошлась по выставке два раза. Один раз с экскурсоводом, а второй — с наушниками, которые выдаются всем для того, чтобы гулять по залам, слушая специально подобранное музыкальное оформление.

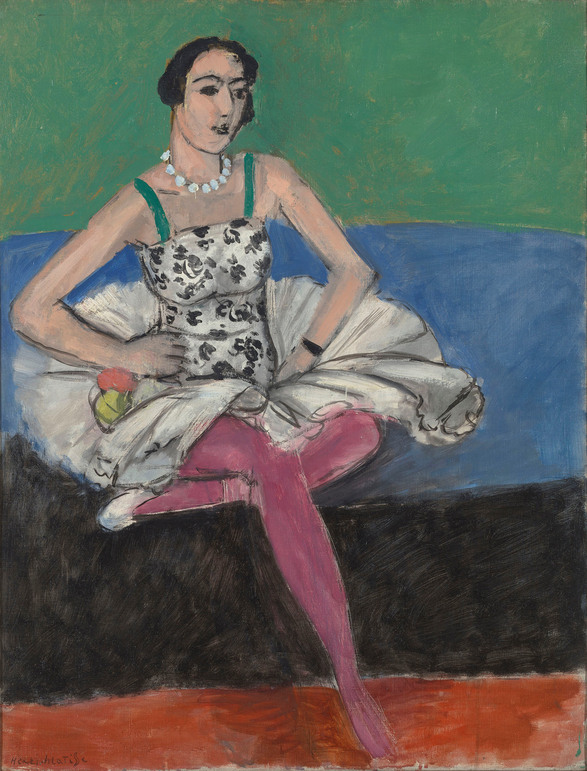

Как сказал наш гид: конечно, на эту выставку было бы логично привезти «Танец» Матисса. Это так. Это было бы, наверное, квинтэссенцией всего, что хотели донести до нас кураторы, — главный перекресток танца и живописи во времени и пространстве ХХ века. Эрмитаж, вероятно, не готов был убирать эту картину из экспозиции, но другую работу Матисса, сидящую на диване балерину, Эрмитаж дал, и это действительно шедевр. Уже ради него одного стоило бы прийти. Но потрясающих экспонатов на выставке очень много. Работы Александры Экстер для театра Таирова, полотна Кандинского, замечательные карандашные зарисовки Ларионова: Стравинский, Дягилев, Кокто.

Анри Матисс

«Балерина», 1927

На выставке есть шедевр великого скульптора Коненкова — «Голова спящей». Есть живые скульптуры из дерева Гуро и Матюшина (с их творчеством в этом году москвичей объемно знакомит центр «Зотов»), танцовщица Паоло Трубецкого (1899). Гениальная фигурка женщины с тамбурином 300 года до н.э. Есть «Девушка в футболке» Самохвалова из собрания Романа Бабичева, эскиз костюма Сони Делоне, очаровательный «Бык» Франца Марка. Даже редкий у нас мой любимый художник Нольде представлен работой «Три женские головы» из ГМИИ им. Пушкина.

Александра Экстер

Александр Самохвалов,

«Девушка в футболке», 1932

Эскиз женского костюма. «Саломея. Танец семи покрывал», 1917

Сергей Коненков,

«Голова спящей», 1907

Архитектуру экспозиции придумал Алексей Трегубов. Каждый зал имеет свой заголовок. Первый называется «Век движений», в нем представлен Матисс, античный барельеф, африканская фигурка, пуант Улановой с автографом и гравюра Николя Пуссена с глубоким названием «Танец под музыку времени». В этом плане, конечно, все мы закручены в хоровод. Далее ведут три разных прохода. Узкий, нормальный и рупорообразный, сокращающийся будто в перспективе театральной декорации. Хорошо, что первый раз я шла с экскурсоводом и он объяснил, что это дает возможность почувствовать границы собственного тела. Было приятно проверить, что мое тело прошло и вышло во второй зал, посвященный великой босоножке — Айседоре Дункан — «Айседора Великая».

С кураторами не поспоришь — Дункан совершила революцию в осознании того, что такое есть танец и свободное движение. Кстати, сама она часами проводила время в Лувре, глядя на пластику греческих фигур — скульптур, барельефов, вазовой живописи. На выставке ее карандашный портрет работы Льва Бакста. Уникальный видеофрагмент, показывающий минуту ее танца в саду Родена. Вообще на выставке есть несколько экранов. Почему-то не все они атрибутированы. И то, что на одном показывают фрагмент балета «Петрушка», на другом «Шехерезаду», посетителям предстоит догадаться самостоятельно.

Александра Экстер

Эскиз женского костюма. Испанский танец. 1920

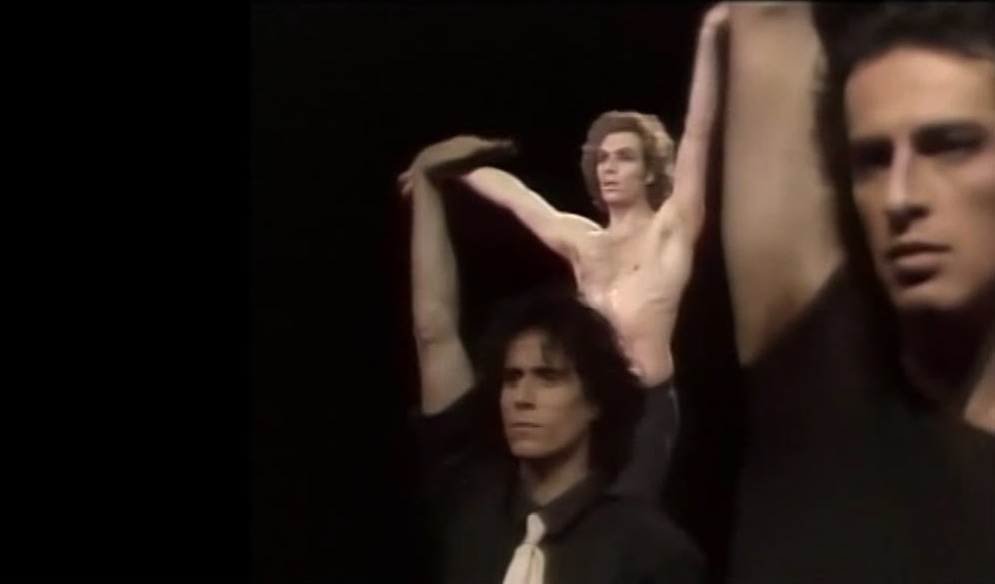

«Болеро», Морис Бежар, 1979

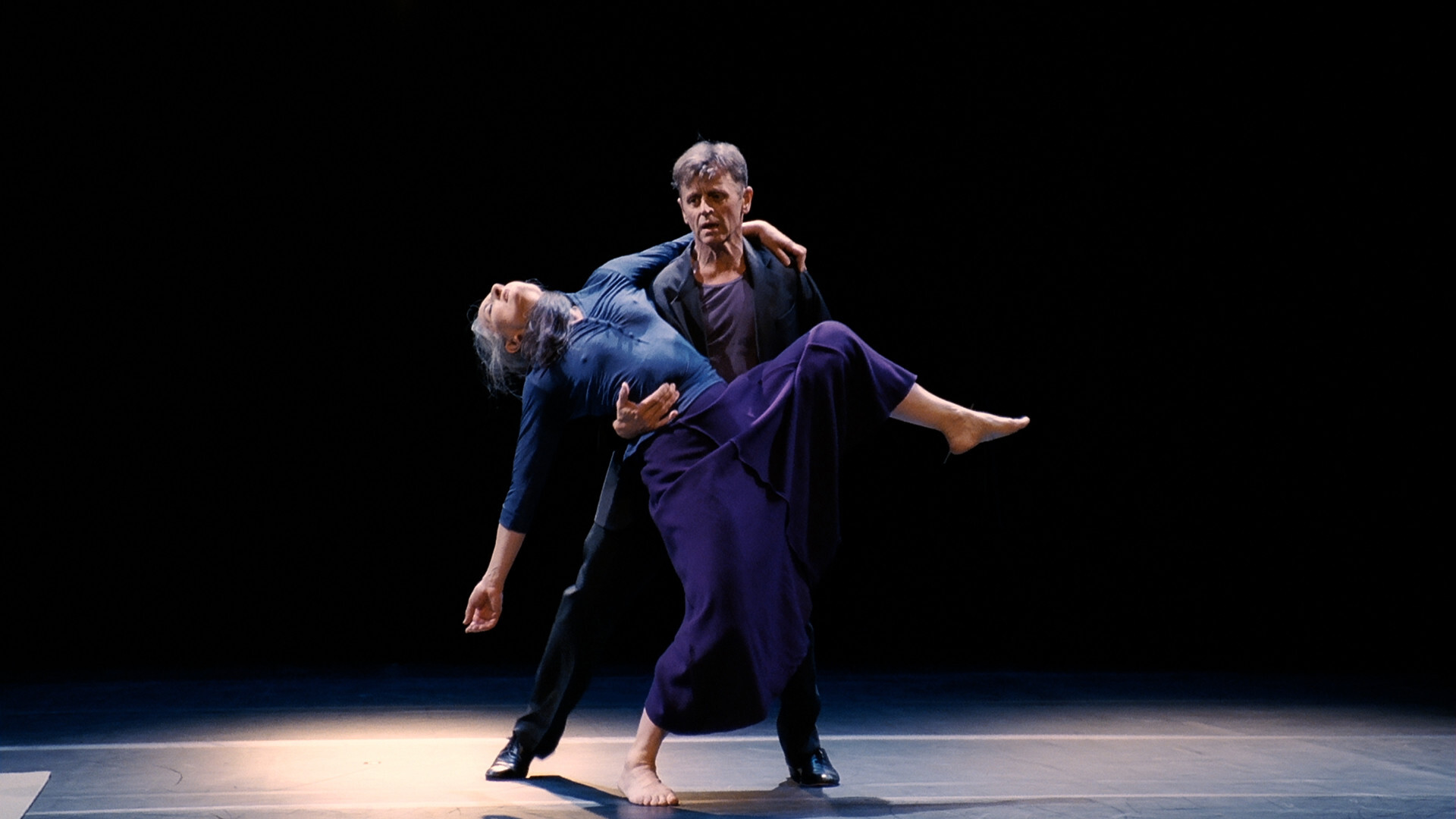

«Место», Матс Эк, 2009

Запись балета «Жизель» с Улановой и Фадеечевым, сделанная во время гастролей Большого в Лондоне, тоже показывается на экране без лишних слов. Хотя мне было бы интересно прочесть, как именно этот балет классического наследия и в этом исполнении соотносится с исканиями новых форм движения ХХ века. Я с большим удовольствием посмотрела «Болеро» Бежара с Хорхе Донном. Увы, соответствующей таблички я тоже не нашла. И это обидно вдвойне, поскольку получается, что Бежар — сын философа и сам глубокий мыслитель и в творчестве, и в своих книгах, представлен этим своим шедевром на правах анонима. Наверное, считается, что публика должна сама сообразить. А вот короткий балет Матса Эка «Место», поставленный на Анну Лагуну и Михаила Барышникова, как и балет Охада Нахарина, — подписаны. Там уже ясно: надежды нет, сами не сообразят.

Галина Уланова «Жизель»

Василий кандинский

«Беспредметное», ок. 1910

Мне было очень интересно узнать о некоей ученице Малевича Нине Коган и о ее супрематическом балете. Жаль, конечно, что в параллель к этой неизвестной странице ничего не рассказали о кубистическом балете Пикассо «Парад» Эрика Сати, созданном для дягилевских «Русских сезонов» в 1917 году. Я считаю Касьяна Голейзовского гениальным, и увидеть фотографии его «Герлз», а главное, его собственные эскизы костюмов было для меня большим удовольствием, тем более что они хранятся в частной коллекции. Но одновременно с этим трудно понять, как случилось так, что на выставке нет буквально ни слова про Михаила Фокина, Федора Лопухова, Баланчина, Форсайта.

Я вспомнила, что, когда я в свое время писала диссертацию на тему «Драматургия Сэма Шепарда и постмодернистская эстетика», мой умный дедушка Алик (заведующий кафедрой философии в Институте культуры на Марсовом Поле) твердо сказал мне, что название надо менять, потому что все охватить невозможно. И чтобы избежать претензии, необходимо сузить фокус. Я к нему прислушалась и уточнила — сейчас в анналах Ленинской библиотеки моя кандидатская хранится под названием «Драматургия Сэма Шепарда и некоторые проблемы постмодернистской эстетики». Некоторые проблемы. Могу предположить, что импульсом к созданию выставки стал фундаментальный труд Ирины Сироткиной «Свободный танец в России». И еще добавились пунктиром искания некоторых зарубежных новаторов — Далькроза, Мерса Каннингема, Мэри Вигман, японский танец будо. И я бы название этой огромной экспозиции (концепцию которой, признаюсь, не смогла постичь с двух раз и даже почитав по QR-коду мысли, изложенные просто — как раз для таких, как я) дополнила подзаголовком: «осколки калейдоскопа».

Не написала про последний зал — а я-то сперва в него и зашла — этот зал «мой». Там неожиданно представлены фотографы, с которыми я сама работала в Большом театре: Саша Гусов (из коллекции Галереи Люмьер) и Саша Мановцева — съемка 2005 года. Красивая. А какой портрет Андрея Уварова! Я порадовалась за него. (Это единственный артист балета наших дней, которого можно увидеть на выставке.) Последний зал почему-то вдруг посвящен проблеме фиксации — через систему нотаций, фотографий и видео. Про нотации — раскрою секрет. В музее Большого хранятся тетради Нижинского, которые когда-то передала Ромола — его супруга. Нижинский пытался сам разработать свою систему записи движений.

Казимир Малевич

«Жизнь в большой гостинице», 1913-1914

Гуляя по этой огромной выставке в Еврейском музее в преддверии великого праздника Пейсах, я вспоминала неопубликованные мемуары моего дальнего родственника кинорежиссера Григория Рошаля, где он рассказывал о том, как религиозные евреи собирались вместе и танцевали. Потому что и живопись, и танец, как и поэзия, музыка, пение, — все это в своем высшем выражении есть молитва. А магендавид — это два треугольника: ты смотришь на Бога, и Бог смотрит на тебя. Говорят, что Айседора Дункан любила такую цитату из Ницше «Так говорил Заратустра»: «Я люблю человека, который поднимает себя самого ввысь и гибнет на этом пути».