Небесные верблюжата

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В центре «Зотов» открывается выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро», посвященная жизни и творчеству супругов-футуристов. Помимо произведений изобразительного искусства посетители смогут ознакомиться с музыкой Матюшина, в том числе той, которая после его смерти никогда не звучала, а Гуро будет представлена картинами, рисунками, цитатами из ее произведений и актерским чтением стихов. Редактор отдела культуры Иван Чекалов поговорил с куратором выставки Сергеем Уваровым и рассказал, чем очередная love story Серебряного века отличается от прочих.

В последнем сборнике Оксаны Васякиной «О чем я думаю» финальный раздел занимает поэма-исследование «Книга Гуро». Она начинается так: «Сохранилась фотография: в июле, спустя два месяца после ее смерти, Михаил Матюшин, Казимир Малевич, Алексей Крученых сидят спиной к решетке дачного окна, в том самом доме в Уусикиркко. Мягкие шляпы, скромные запонки; белая от бумаги, летнего света и чистых рубашек фотография. В руках Крученых — макет сборника “Трое”».

«Трое» посвятят Гуро, напишут в предисловии: книжка, задуманная ею еще в апреле (1913 года. — Прим. The Blueprint).

«Трое» — это Алексей Крученых, Велимир Хлебников и Елена (на самом деле — Элеонора) Генриховна Гуро. Полузабытая что при жизни, что после (критик Александр Ростиславов, присутствовавший на похоронах, написал о ней некролог «Неоцененная»), она в своих стихотворениях и картинах сформулировала российскую футуристическую эстетику; мысль о будущем, живущем после смерти. Об этом и ее поэтический манифест, своеобразная альтернатива знаменитой «Пощечине общественному вкусу» (здесь и далее в цитатах авторская орфография и пунктуация сохранены. — Прим. The Blueprint):

«Ветрогон, сумасброд, летатель,

создаватель весенних бурь,

мыслей взбудараженных ваятель,

гонящий лазурь!

Слушай, ты, безумный искатель,

мчись, несись,

проносись нескованный

опьянитель бурь».

Елена Гуро, «Камни и мох», 1910-1912

Михаил Матюшин — муж Елены Гуро, художник, композитор оперы «Победа над солнцем», предложивший использовать в декорациях к постановке «Черный квадрат» Малевича, и, возможно, тот самый «опьянитель бурь» — известен гораздо лучше. Он и прожил на двадцать лет дольше своей второй жены — до 1934 года. И выглядел... футуристичнее что ли. Как пишет в книге «Жены Матюшина» (2025) писатель и культуролог Александр Ласкин, «наконец (уже не на холсте, а в этом тексте), Михаил Васильевич поворачивается к дачницам. На нем кожаный шлем, его мотоцикл извергает клубы дыма... Вот он, “бог на машине”! Даже рядом с революционно настроенными барышнями муж Елены выглядит радикальней». Грандиозный контраст с обликом Гуро, ходившей во всем белом (рубашка, плащ, шейный бант) и даже волосы зачесывавшей так, чтобы придать своему суровому лбу, как она выражалась, «...вид добрый и жалкий». Контраст, высвечивающий одну из самых проникновенных love story начала XX столетия.

Серебряный век, как и эпоха авангарда, подарил человечеству множество ярких любовных союзов: Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Осип Мандельштам и Марина Цветаева, Сергей Есенин и Айседора Дункан. Тем не менее даже на этом фоне пара Матюшин—Гуро выделяется — они вдвоем вполне могли быть воплощением идеи гезамткунстверка. По словам куратора выставки Сергея Уварова, «он (Матюшин. — Прим. The Blueprint) был не только художником, но и композитором, причем две эти сферы для него были равнозначны. Гуро была одновременно писательницей и художницей — и опять-таки мы не можем сказать, что одно более ценно, чем другое».

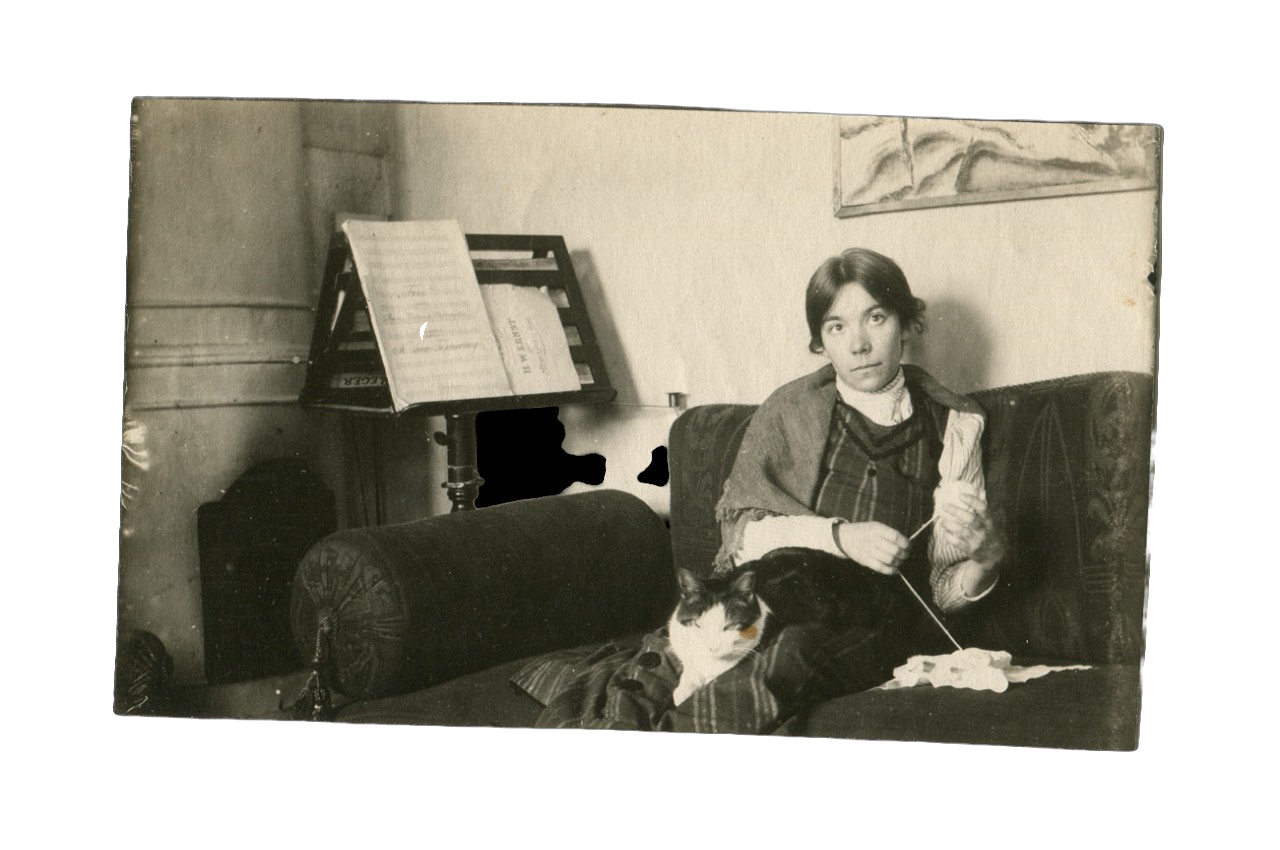

Елена Гуро, «Кошка», до 1913

Гуро и Матюшин познакомились в школе рисования, в классе художника Яна Ционглинского. Михаилу Васильевичу — по отцу он принадлежал к актерской династии Сабуровых, но воспитывался мамой (фамилия — ее) — на тот момент около сорока. Элеоноре Генриховне еще нет двадцати пяти — она из семьи французских протестантов, ее дедушка в конце XVIII века сбежал от революции в Россию, а отец был генералом от инфантерии. «Матюшин неоднократно вспоминал момент, как увидел ее, — продолжает Уваров, — для него это было потрясение. Причем его привлекла не внешняя красота, а некая особая одухотворенность, погруженность в творчество». Заметим в скобках, что «погруженность в творчество» выражалось не только (и не столько) в создании искусства, но и, вполне в духе времени, в жизнетворчестве — образ Елены Гуро, колебавшийся между Богоматерью (об этом — ниже), бедным Пьеро и скромной поэтессой, стесняющейся своих работ, был, возможно, главным ее произведением.

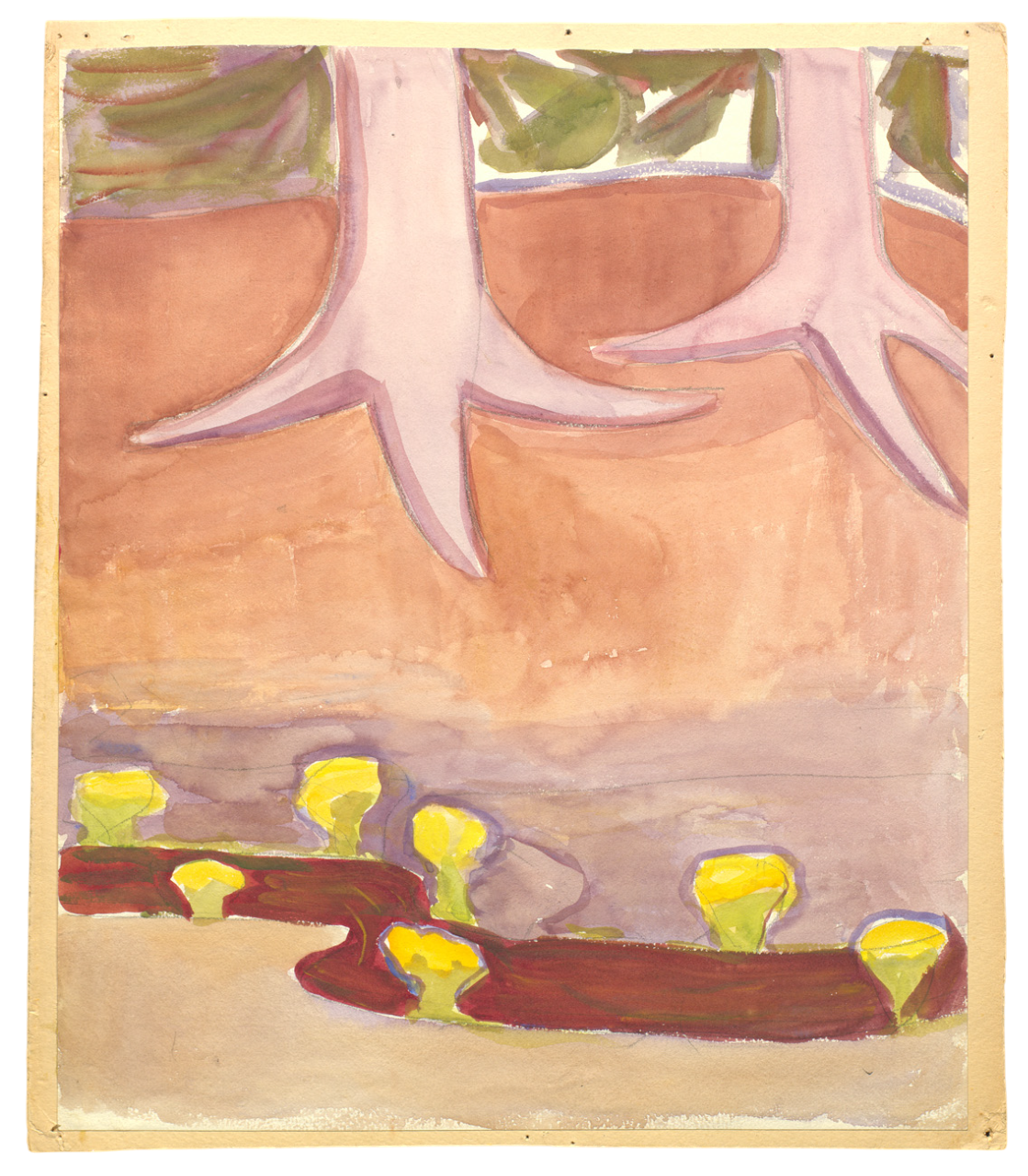

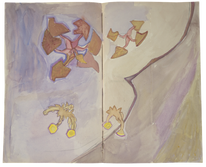

1. Елена Гуро, Иллюстрация из сборника «Небесные верблюжата», 1914

2. Михаил Матюшин, «Портрет Елены Гуро», 1912

Парой Матюшин и Гуро стали в самом начале века — в 1900 или 1901 году, несмотря на то что Матюшин был официально женат на художнице Марии Патцак (они имели четырех детей, но уже не жили вместе, а развелись в 1906-м). В отличие от Гуро, тогда только-только начинавшей свой творческий путь, Матюшин уже окончил Московскую консерваторию и стал первой скрипкой Придворного оркестра в Петербурге. Он оставит оркестр только в 1913-м, после смерти Елены. Быт в семье, по словам Уварова, распределялся так: «...вероятно, основная нагрузка ложилась на Матюшина как на более практичного и опытного человека. Гуро была совсем не приспособлена к подобным вещам». Впрочем, деньги не были насущной проблемой. На жизнь хватало — как было сказано, Матюшин играл в Придворном оркестре, а Гуро была дочерью генерала.

Елена Гуро, «Корни деревьев», 1912

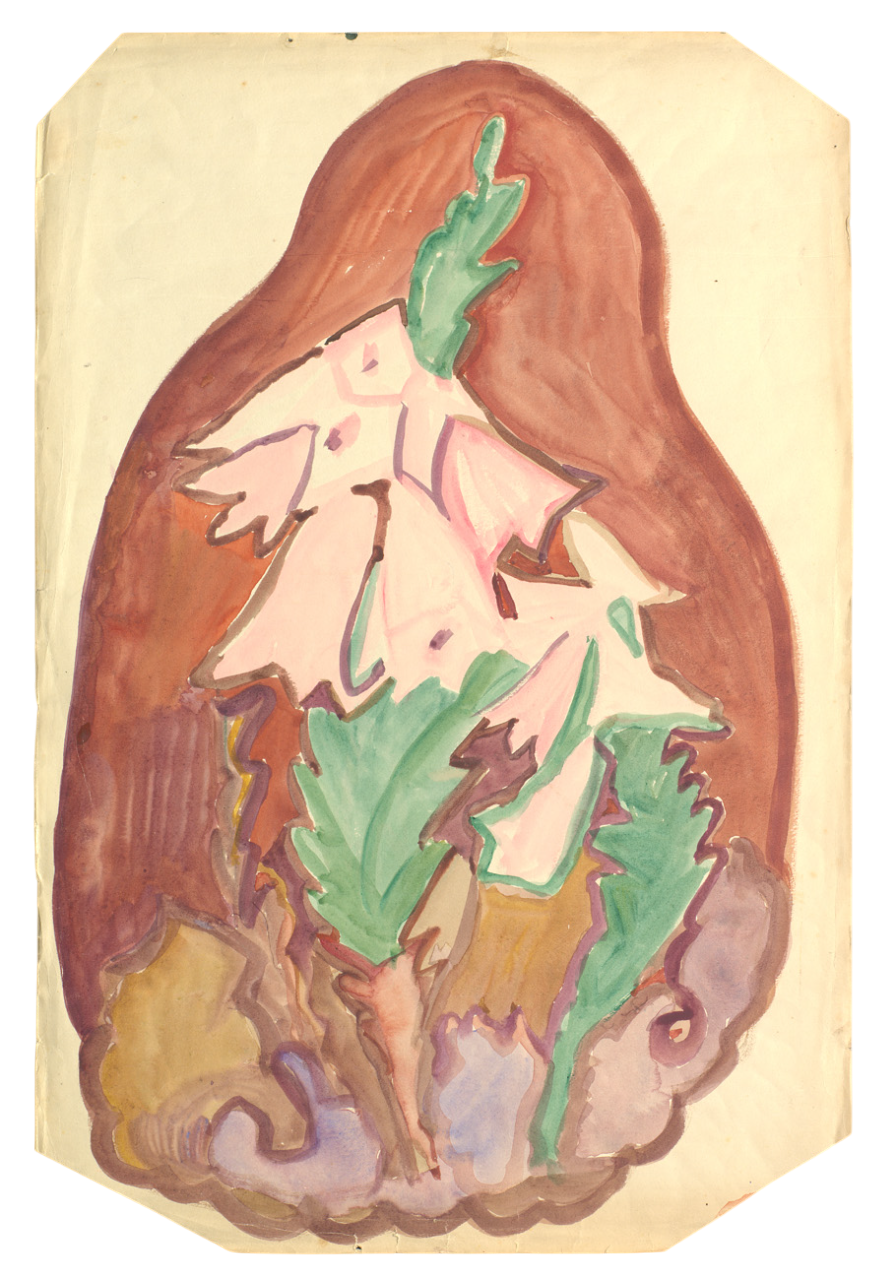

Елена Гуро, «Композиция с цветами», 1911-1912

Взаимное влияние художницы/поэта и художника/музыканта проявлялось во всем. Даже в самом прикладном смысле — скажем, первая книга Елены Гуро «Шарманка», вышедшая в марте 1909 года, стала и первым издательским проектом Михаила Матюшина. Сборник начинался фразой: «Я уже второй раз выхожу из комнаты и иду без цели в светлую, длинную, возбужденную улицу: я не могу сидеть дома, потому — что в комнате стало вдруг, слишком бело и светло и узко». И не только полюбился Александру Блоку и Алексею Ремизову, но и повлиял на всю последующую традицию литературного футуризма. И это несмотря на то, что единственный тираж книги остался нераспроданным. Как говорили про первую пластинку The Velvet Underground, «немногие ее купили, но каждый купивший впоследствии основал собственную группу».

Присутствовала связь и на более глубоком уровне — например, в том, как супруги изображали природу: «Матюшин призывал видеть не просто дерево, но его скрытую жизнь, — рассказывает Уваров, — представлять рост корней, движение соков и смол в стволе, рост листьев... В 1910 году он начал искать корни и сучки, в которых чувствовал эту внутреннюю динамику, и выставлял их, практически не обрабатывая — стремясь продемонстрировать художественное начало, заложенное в природе. Гуро же показывала почву в разрезе, чтобы мы могли видеть не только уже проросшие побеги, но и те, что пока прячутся под землей».

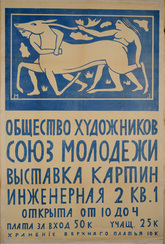

Другая общая черта — новаторство. Оно было двояким. Во-первых, институциональным: Гуро и Матюшин не просто приятельствовали с Маяковским, Хлебниковым, Крученых (с последним Матюшин написал уже упоминавшуюся оперу «Победа над солнцем»), но и входили в будетлянский кружок кубофутуристов. Собственно, издательство Матюшина «Журавль», начавшееся с публикации «Шарманки», впоследствии стало главным рупором петербургского футуризма — там был опубликован знаменитый сборник «Садок судей», книги Рюрика Ивнева и партитуры самого Матюшина.

Во-вторых, новаторство пронизывало их творчество. «В музыке Матюшин одним из первых занялся микрохроматикой, — объясняет Уваров, — расширением привычной музыкальной гаммы за счет микроинтервалов: идея была в том, чтобы передать мельчайшие изгибы человеческой интонации, голосов птиц и т. д.». Да и пресловутые «корневые скульптуры» по выражению куратора, «фактически являлись первыми русскими реди-мейдами». Елена Гуро не отставала — пожалуй, наиболее известное стихотворение поэтессы «Финляндия» («Это-ли? Нет-ли? // Хвои шуят, — шуят // Анна — Мария, Лиза, — нет? // Это-ли? — Озеро-ли?»), написанное незадолго до ее смерти, целиком построено на смеси неологизмов и звукоподражания; самобытном миксе футуристической зауми с поэтическим импрессионизмом.

Михаил Матюшин, «Сосны в дюнах», 1910

Гуро посвящала мужу рассказы, Матюшин жене — музыкальные сочинения и спектакли; они постоянно писали портреты друг друга (в экспозиции «Зотова» им отдан целый раздел). Вместе они тоже работали — для второго сборника Елены Гуро «Осенний сон» Матюшин написал ноты, помещенные в конце издания. Это вообще любопытная книжка — она открывается стихотворением «Вот и лег утихший, хороший…», посвященном памяти «моего незабвенного единственного сына В.В. Нотенберга»:

«Он о чем-то далеком измаялся…

Сосны, сосны!

Сосны над тихой и кроткой дюной

Ждут его…»

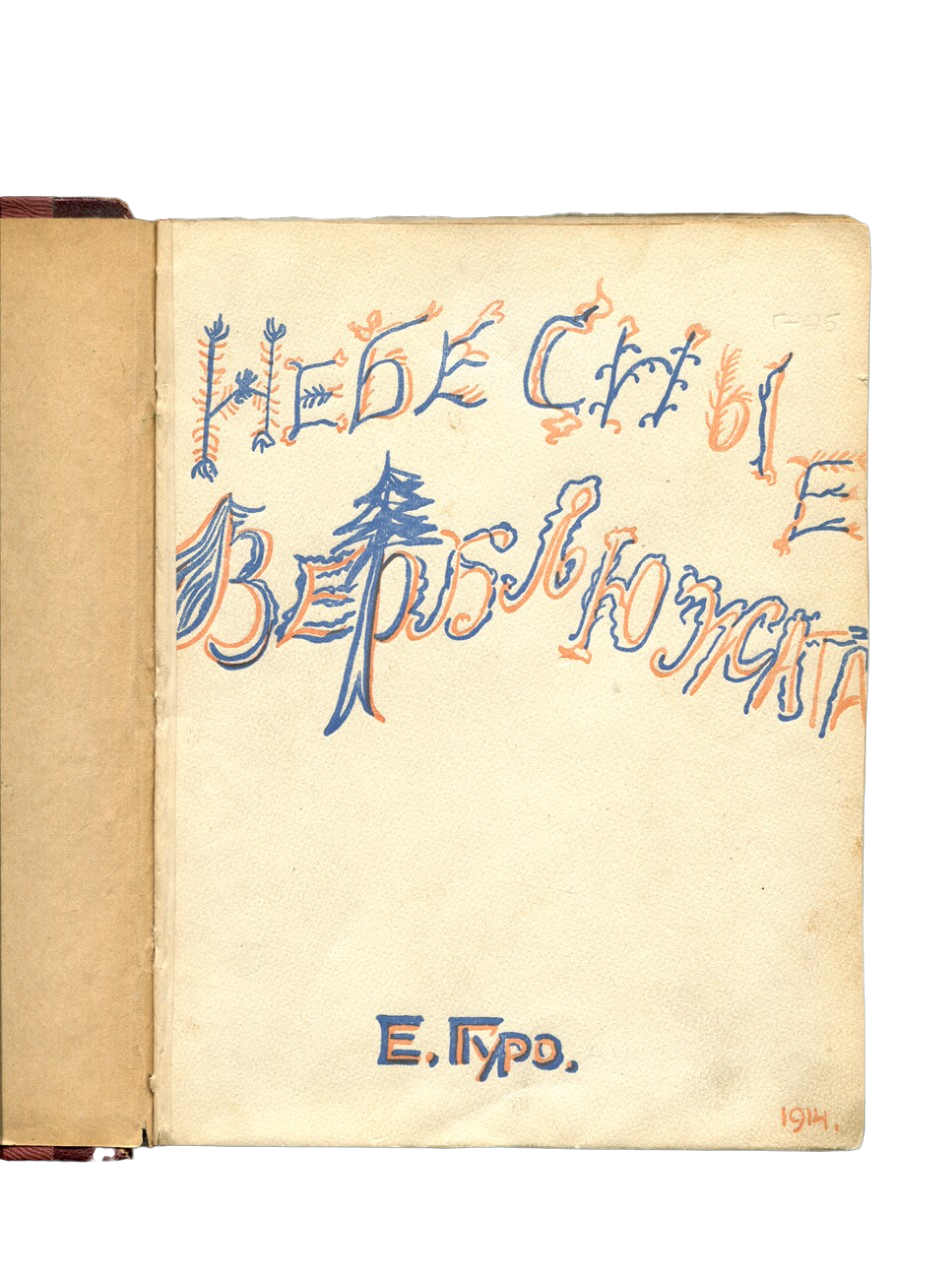

Обложка сборника «Небесные верблюжата», 1914

«Ее стихи на смерть единственного сына, такие простые и страшные, нельзя читать без участия», комментировал «Осенний сон» Корней Чуковский. «Тех, кому очень больно жить в наши дни, она, быть может, утешит» — это уже Вячеслав Иванов. Стоит ли говорить, что никакого сына у Елены Гуро в действительности не было. Однако поэтесса воспринимала весь мир, каждого человека в этом мире как собственного ребенка. «Ягненочек идет и несет вину Вселенной и ее детей», — писала она в дневнике. Или, вернее, не она воспринимала, а ее поэтический камуфляж, не сброшенный Гуро даже после смерти, — недаром Матюшин не желал публиковать ее неоконченную повесть (или «сверхповесть») «Белый рыцарь», в которой рассказывается и о страдании, и об искренне-телесных переживаниях Елены Гуро. В которой за иконописным ликом проглядывает человеческое лицо.

Елена Гуро, «Без названия», 1910

«Шарманка» и «Осенний сон» — это все, что успело выйти при ее жизни. Умерла Елена Генриховна в 1913 году, от лейкемии. Ей было 35 лет. Самый известный сборник Гуро «Небесные верблюжата» (например, с такой очаровательный миниатюрой: «Есть очень серьезная тайна, которую надо сообщить людям. Это — то, что земля их очень любит») был опубликован в 1914-м.

«Смерть жены Матюшин перенес очень тяжело, — рассказывает Уваров. — Спасало, во-первых, творчество, развитие их общих идей, а во-вторых — вера в то, что дух человека продолжает жить после смерти». Кроме того, Михаила Матюшина поддержала подруга Гуро Ольга Громозова, ставшая впоследствии его третьей женой. Громозова оказалась полной противоположностью Гуро — тоже писательница, но, по выражению Александра Ласкина, «советская писательница, которой покровительствовали Александр Прокофьев и Всеволод Кочетов» (первый — поэт, лауреат Сталинской и Ленинской премии, второй — многолетний главред охранительного журнала «Октябрь»); дочь сотрудника кустарного склада, взявшая на себя весь быт в их семье; автор детских книг, а также воспоминаний о младшей сестре Ленина и Максиме Горьком. Призрак Гуро преследовал их — Матюшин регулярно устраивал спиритические сеансы, на которых вызывал дух Елены. В них Матюшин заставлял Громозову изображать его бывшую жену, говорить за нее. Громозова, понятно, отказывалась.

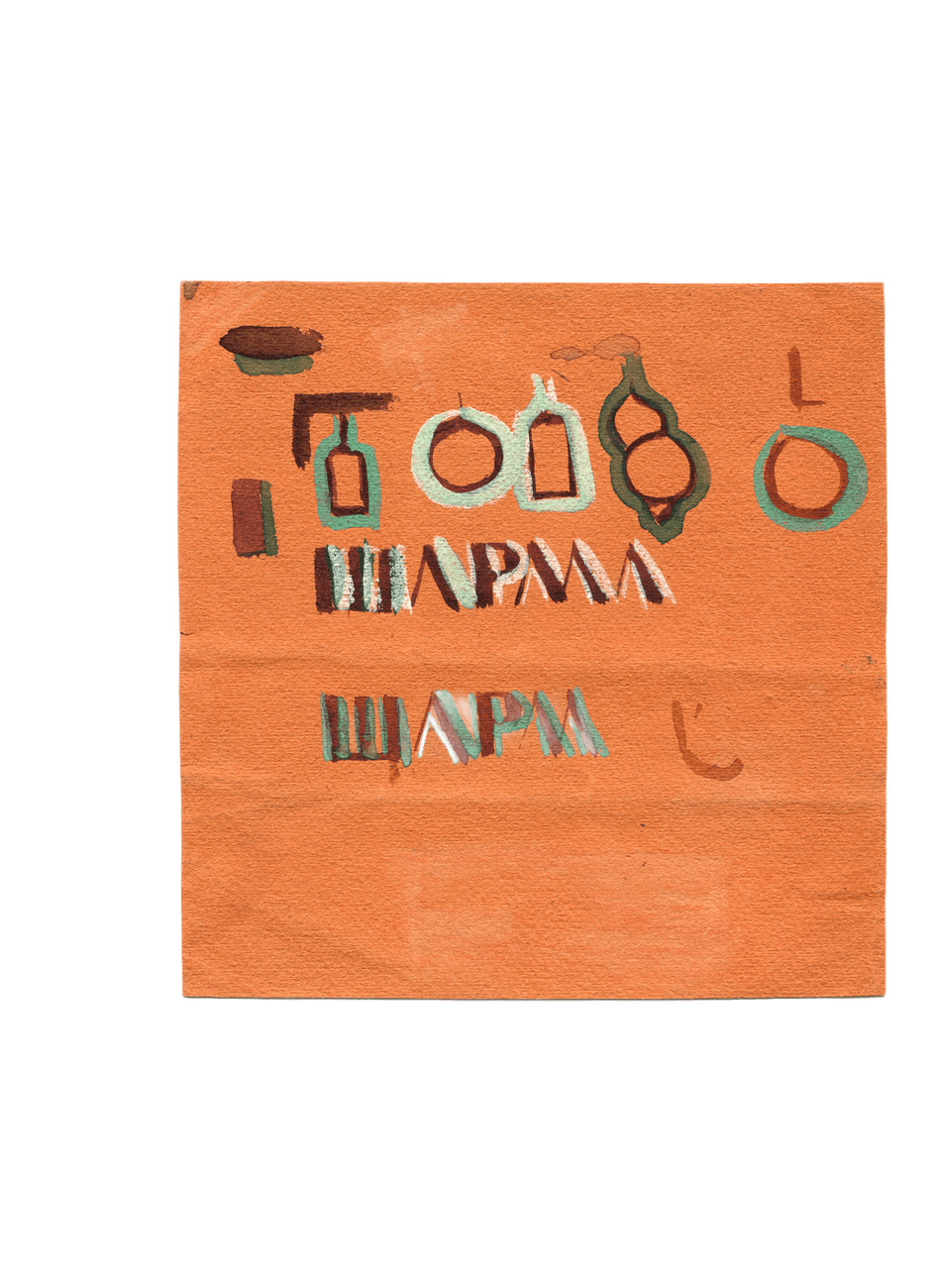

Елена Гуро, Набросок обложки книги «Шарманка», 1908

Сохранение памяти Гуро сказалось как в архивной работе, так и в творчестве. «С 1920-го Матюшин, — рассказывает куратор, — три года подряд ставил экспериментальные музыкальные спектакли в годовщину смерти Гуро на тексты из ее книг, задействовав в качестве исполнителей своих учеников и Громозову». Главной из постановок стал «Осенний сон», партитура к которой долгое время считалась утерянной — но в рамках научной программы центра «Зотов» исследователям удалось ее полностью воссоздать. 8 марта состоится премьера восстановленной версии произведения.

Елена Гуро, «Пень», 1906

Елена Гуро, «Цветы. Эскиз декоративного панно»

Сейчас в доме Михаила Матюшина и Елены Гуро на улице Профессора Попова (бывшая Песочная) располагается Музей петербургского авангарда. В сером бревенчатом сооружении можно увидеть не только живопись и графику супругов, но и работы Алексея Ремизова, Николая Кульбина, а также узнать о ГИНХУКе, Институте художественной культуры, в котором в 1920-1930-х Матюшин заведовал отделом органической культуры. Последние годы он посвятил изучению формы и цвета, их взаимовлиянию — «цвет играет формообразующую роль» гласит один из основных тезисов Михаила Васильевича. Цвет — формообразующую, а Матюшин — гурообразующую, и наоборот — в их судьбе мифостроительство и любовь, футуризм и синестезия переплелись в один большой разноцветный авангардистский клубок.

Елена Гуро, «Цветовая композиция»