Париж брали

ФОТО:

ТАСС, GETTY IMAGES,

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Парижская опера, которая в этом году отмечает 150-летие своего самого красивого театра — Опера Гарнье (напомним, что есть еще и Опера Бастилии), объявила планы на будущий сезон. В них — «Аида» в постановке художницы Ширин Нешат и «Евгений Онегин», причем ставит оперу, кажется, главный фанат русской культуры за рубежом Рэйф Файнс. В балетной программе заявлены четыре вечера одноактных балетов: «Контрасты» (Триша Браун, Дэвид Доусон, а также Имре и Марне ван Опсталь), «Корни» (Жорж Баланчин, Мтхутхузели Новемба и Кристофер Уилдон), «Вибрации» (Микаэла Тейлор, Матс Эк и Кристал Пайт) и «Впечатления» (Маркос Морау, Морган Рунакр-Темпл и Джессика Райт). Россиян в балетных планах театра замечено не было, но русский след в истории балета Парижской оперы так внушителен, что Вита Хлопова собрала самые важные отпечатки в таймлайн. В надежде, что продолжение еще последует.

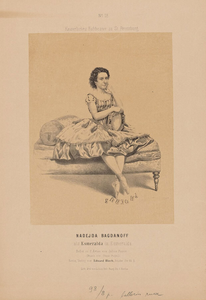

1851

В труппе Парижской оперы, которая тогда называлась Королевской академией музыки и танца, дебютантка — Надежда Богданова. Дочь успешных столичных танцовщиков, она уже в 12 лет отправилась с родителями в тур по городам России, а в 15 стала первой русской балериной, подписавшей контракт в Париже. Как пишет энциклопедия Брокгауза и Эфрона, проведя в труппе 4 года, она патриотически вернулась в Россию, так как была не согласна выступать в стране, ведущей войну с ее родиной (шла Крымская война). Ответ, почему она уехала из вражеского Парижа только в 1855-м, накануне заключения мира, предлагает другой источник, утверждающий, что соломинкой, сломавшей спину верблюду, стал спектакль в честь падения Севастополя. Как бы то ни было, Богданова вернулась на родину. Но проторенная ею тропинка не заросла. Во второй половине XIX века в Парижской опере стали все чаще появляться русские танцовщицы (юноши из России до поры до времени спросом тут не пользовались да и в целом играли в балете тех времен исключительно вспомогательную роль): Зина Ришар, Мария Суровщикова (в замужестве Петипа, супруга нашего главного балетмейстера Мариуса Ивановича), Марфа Муравьева. Некоторые, как Зина Ришар, получали контракт на несколько сезонов, другие же, например, Муравьева и Суровщикова-Петипа, регулярно заезжали с гастролями, как бы мы сейчас сказали, в качестве приглашенных солистов.

Надежда Богданова

Зина Рошар

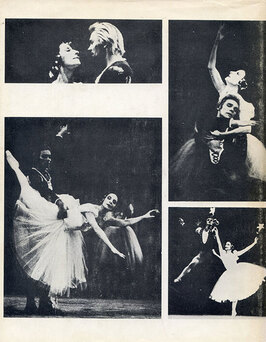

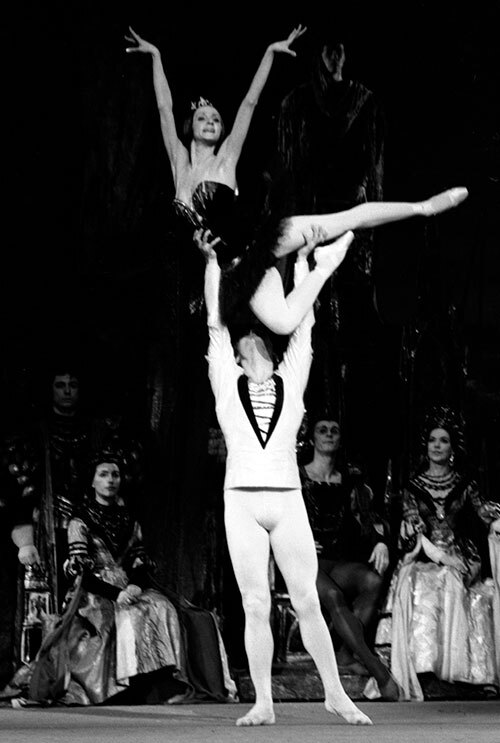

Владимир Васильев в «Жизели»

Мария Суровщикова

В ХХ веке и даже начале XXI века традиция сохранилась: Майя Плисецкая танцевала в Париже «Болеро», Мария Александрова — «Раймонду», Владимир Васильев — в «Жизель», а Ульяна Лопаткина — «Лебединое озеро» в паре с нынешним худруком балетной труппы Хосе Мартинесом. И только приглашение для Сергея Полунина в 2019 году отозвали за пост с фэтшеймингом.

Майя Плисецкая в «Болеро»

Мария Александрова в «Раймонде»

1910

Сергею Дягилеву с «Русскими сезонами» было, конечно, крайне важно попасть на сцену Парижской оперы — это придало бы веса и значения его антрепризе. Причем с оперой «Борис Годунов» в 1908 году фокус удался, а вот через год, уже с балетом, Дягилеву не удалось убедить руководство театра сдать ему театр в аренду. И Вацлаву Нижинскому и Тамаре Карсавиной пришлось подождать еще сезон, прежде чем выйти на главную сцену страны.

На самом деле «покорить» Парижскую оперу было не так уж сложно: и сейчас здания театра сдаются под частные мероприятия, показы мод или свадьбы, а в то время тому способствовала и сама обстановка в парижском театре. Начало XX века вполне можно описать как полный раздрай: ни внятной репертуарной политики, ни больших звезд, ни, соответственно, аншлагов. Так что сдача в аренду была вполне валидным способом заработка, и «Русские сезоны» случались на сцене Гранд-опера еще не раз: в 1914, 1920 и 1922-м.

Вацлав Нижинский

1911

Если мы попытаемся навскидку вспомнить имена русскоговорящих директоров балетных трупп театра, то первыми всплывут, конечно, Серж Лифарь и Рудольф Нуреев. Но был и тут первопроходец. Штатный балетмейстер Большого Иван Хлюстин в 1903 году переехал в Париж, где открыл балетную студию, а в 1909 году стал хореографом Парижской оперы. С 1911 по 1914 год Хлюстин даже руководил балетной труппой театра, но надо сказать, что по всем фронтам период ему достался крайне неудачный. Мало того что состояние труппы и репертуара были в весьма плачевном состоянии, так еще и под боком гремит антреприза Дягилева, успех которой не переплюнуть. Вдохновившись конкурентами, Хлюстин заменил на сцене Оперы классическую балетную пачку на подходящие по сюжету костюмы и перешел в труппу Анны Павловой на роль балетмейстера и педагога-репетитора, чем и занимался два десятка лет, до самой смерти великой балерины.

Иван Хлюстин

1924

Балетмейстер и педагог Энрико Чекетти, а за ним и Дягилев говорили про Павлову и Спесивцеву как про две половинки одного яблока, добавляя, что Спесивцева — та половинка, которая обращена к солнцу. Удлиненные тонкие линии наряду с сильной балетной техникой, а главное — феноменальная артистическая одаренность сделали из нее одну из главных балерин поколения. И одну из величайших исполнительниц партии Жизели, которую в революционной России Спесивцева готовила под руководством Агриппины Вагановой и которую она триумфально станцевала на сцене Оперы, сбежав в 1924 году в Париж под предлогом лечения. Впрочем, как известно, карьеру ей разрушила не чахотка, а психиатрическое заболевание, отправившее балерину в клинику на двадцать лет.

Ольга Спесивцева

1930

Так бывает, что смерть оказывает эффект не менее мощный, чем жизнь. В 1929 году смерть Сергея Дягилева запустила цепную реакцию, изменившую ход истории западного балета. Труппа, которая 20 лет потрясала Европу, задав высочайшую планку мастерства, распалась, а отборные жемчужины, оставшись без соединяющей нити, раскатились по миру. Так, Серж Лифарь получил предложение поставить в Опере балет «Творения Прометея», а после премьеры — приглашение возглавить балетную труппу театра. Казус в том, что изначально балет заказали не Лифарю, а его коллеге по антрепризе — Жоржу Баланчину, который и начал было ставить, но из-за болезни легких вынужден был уехать в горы для лечения. О дальнейшем историки до сих пор спорят: то ли Баланчин дистанционно дорабатывал балет, объясняя навещавшему его Лифарю детали хореографии, о чем Лифарь «забыл» упомянуть, ставя свое имя в графе «хореограф постановки». То ли Лифарь действительно поставил балет сам, не дорабатывая хореографию Баланчина. Но как бы то ни было, именно Лифарь получил пост в Париже, а Баланчин в 1933 году оказался в Америке, где по сути с нуля создал американский балет.

Сергей Дягилев

«Творения Прометея»

Лифарь правил труппой почти двадцать лет, с 1930-го по 1958-й, с небольшим перерывом, когда в конце войны ему пришлось бежать из страны, потому что его заочно приговорили к смертной казни за коллаборационизм. Во время оккупации Лифарь и премьеры «Ромео и Джульетты» и «Сюиты в белом» выпускал, и Гитлера принимал на парадной лестнице Оперы. Скрываясь от правосудия, он с 1944 по 1947 год работал в Монте-Карло, а затем Национальный французский комитет по вопросам «чистки» отменил обвинение, и Лифарь смог вернуться в Оперу. Эпизод этот, похоже, ему не могут просить до сих пор. Даже несмотря на очевидные заслуги Лифаря перед балетом вообще и Оперой в частности. Придя в труппу, он принялся за расчистку авгиевых конюшен: разогнал абонентов-вуайеристов из знаменитого танцевального фойе, где артисты разогреваются перед выходом на сцену и куда раньше можно было купить билет, вернул балетное дефиле в начале сезона, стал торжественно назначать этуалей на сцене после спектакля и в целом поднял уровень труппы. А также основал факультет хореографии в Сорбонне, который существует до сих пор, и издал невероятное количество книг по истории балета, в общем, всячески популяризировал балетное. Критики, впрочем, говорят, что собой и своими балетами Лифарь заполонил все доступные площадки, не давая возможности молодым хореографам проявить себя. А теперь во Франции ходят разговоры, что многочисленные книги писал тоже не он сам.

1935

В театральных кругах известен исторический анекдот, что Серж Лифарь обиделся на партнершу за то, что ей досталось больше аплодисментов на поклонах, и демонстративно ушел со сцены. Партнершей той была великая советская балерина Марина Семенова, первая выпускница Агриппины Вагановой, которую в 1935 году выпустили на гастроли в Парижскую оперу, где она помимо прочего танцевала с Лифарем в балете «Жизель». Второй анекдот, связанный с приездом Семеновой, рассказывает, что на ее спектакли тогда собрался весь русскоязычный Париж, кроме... Матильды Кшесинской, которая не хотела смотреть на советскую балерину. К удивлению французской публики, которая, видимо, как и Матильда Феликсовна, ожидала увидеть бойкую пролетарскую девушку, Семенова оказалась совсем не такой. Изящная, прекрасно воспитанная, владеющая французским, она сразу покорила публику и прессу. Но с Лифарем рассорилась на многие десятки лет.

Серж Лифарь и Сергей Дягилев

1958

Ушедшего в 1958 году Лифаря сменил его коллега по дягилевской антрепризе Жорж Скибин, который изначально, конечно же, никакой не Жорж, а Юрий. Свою танцевальную карьеру он начинал пятилетним мальчиком в балетах «Русских сезонов», где танцевал его отец. Но опоздал родиться, поэтому во взрослом возрасте был вынужден мотаться по балетным компаниям, которые тут и там возникали в Европе и за океаном после смерти Дягилева: от «Русского балета Монте-Карло» до труппы полковника де Базиля. Балетом Парижской оперы руководил три года, до 1961-го, затем перебрался в Штаты. Видимо, поближе к родне. Жорж Скибин был женат на первой в истории Парижской оперы этуали американского происхождения Маржори Толчиф, младшей сестре первой в истории примы США Марии Толчиф, мужем которой был Жорж Баланчин. Мы бы заглянули к ним на рождественский ужин.

Марджори Толчиф и Жорж Скибин

1960

Какое «Лебединое озеро» шло в Парижской опере в ХХ веке? Более 30 лет французы смотрели версию, которую мы с вами прекрасно знаем и можем и сейчас пойти посмотреть в... МАМТе. Дело в том, что спектакль, который Владимир Бурмейстер поставил для Театра Станиславского и Немировича-Данченко в 1953 году, с 1960 года входит в постоянный репертуар Парижской оперы. Советского хореографа пригласили сделать постановку в Париже, и тот, по словам дочери Натальи, с радостью отправился ставить французам «русские руки» и прививать «русскую душу». Так и работает мягкая сила, которой балет в СССР безусловно являлся. К слову, когда в 1984 году Рудольф Нуреев предложил свою редакцию этого балета, труппа встретила его инициативу... забастовкой. Как позже рассказывала директор балетной школы Парижской оперы Элизабет Платель, артисты обожали версию Бурмейстера, к тому же им совсем не хотелось учить новую редакцию директора труппы. Нуреев тогда пошел на хитрость, сказав, что оставит обе версии в репертуаре, но по факту обещания не сдержал: оригинальная версия Бурмейстера продержалась еще пару сезонов, уступив место сложной фрейдистской версии Нуреева.

«Лебединое озеро»

«Лебединое озеро»

1970

Александр Калюжный, чей бюст встречает нас на выходе из библиотеки Парижской оперы, родился в 1923 году в Праге в семье бежавших от революции русских эмигрантов. Говорят, он был виртуозом, ведь не зря его заметил и Лифарь, в 1947 году пригласивший танцовщика в Парижскую оперу, и Баланчин, выпустивший его в своем знаменитом «Хрустальном дворце» (который позже превратится в «Симфонию до мажор»), и Харальд Ландер, в знаменитых «Этюдах» которого Калюжный блистал.

Свой класс для звезд, который он вел до 1986 года, Калюжный, по воспоминаниям учеников, технически делал очень сложным и при этом больше похожим на маленький спектакль, чем на утренний обязательный разогрев. К нему на занятия ходили все звезды труппы, от Нуреева до нынешнего ректора балетной академии при театре Элизабет Платель, а DVD-диск с его балетным классом пользуется неизменным спросом у студентов и сегодня.

Александ Калюжный

1976

В 1975 году Юрий Григорович ставит на сцене Большого театра балет «Иван Грозный», а год спустя он же появляется в репертуаре Парижской оперы. Такие темпы оказались возможными благодаря директору Оперы Рольфу Либерману, который, увидев балет на гастролях в США, поймал хореографа в свободную минутку и сделал предложение, от которого невозможно было отказаться. 14 октября 1976 года французы увидели этот балет в исполнении французских артистов, а исполнительница партии Анастасии Доминик Кальфуни по окончании спектакля получила и звание этуали. В тот сезон балет показали 18 раз, но скоро то ли популярность его сошла на нет, то ли ветер переменился, и спектакль на два с лишним десятилетия ушел в архивы. Возобновили его уже в 2003 году, где в одном из составов партию Курбского исполнял молодой артист Матье Ганио, сын той самой Кальфуни, которая танцевала на премьере в 1970-х.

Спустя год после «Ивана Грозного» Рольф Либерман заказывает Григоровичу оригинальную постановку для труппы Парижской оперы. Так и вышло, что «Ромео и Джульетта» впервые были показаны в Париже и только потом перенесены на сцену Большого.

«Иван Грозный»

1983

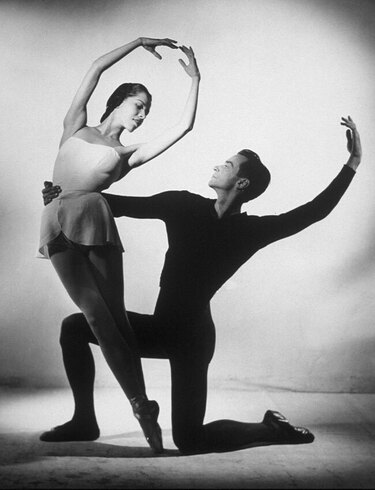

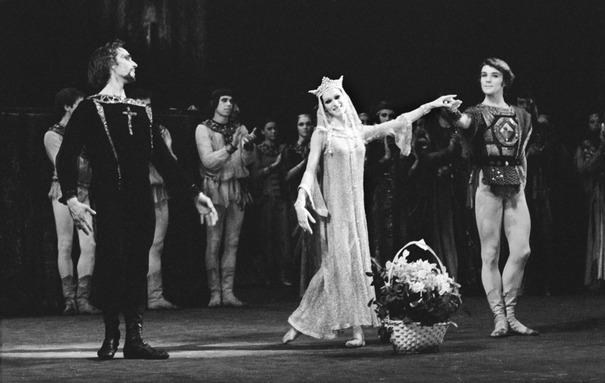

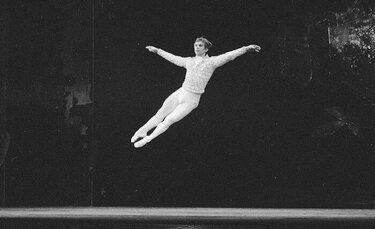

В 1983 году, то есть почти через 20 лет после своего знаменитого «прыжка в свободу», Рудольф Нуреев получает должность директора балетной труппы Парижской оперы, и по факту сейчас мы видим в Европе плоды этой работы. Золотое поколение артистов Нуреева определяет облик современного балета: Элизабет Платель руководит балетной школой при Опере, Лоран Илер после ухода из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко руководит Баварским балетом, у Манюэля Легри только что закончился контракт с балетом Ла Скала, Изабель Герен колесит по всему миру, помогая труппам правильно исполнять балеты Джерома Роббинса.

Элизабет Платель, гениально исполнявшая главные партии в сложнейших балетах Нуреева, недавно провела публичную репетицию «Лебединого озера», после чего почти целый час с ученическим обожанием рассказывала истории о том, как работалось с Нуреевым. В том числе о том, как он объединил репетиции артистов кордебалета и солистов, чем очень сильно раздражал последних. Прежде солисты приходили на свой час-другой, отрабатывали свои вариации или дуэты и уходили домой. А при Нурееве они с 10 утра до 7 вечера обязаны были быть в зале, чтобы видеть все, что происходит в театре, знать, как танцует кордебалет, учиться его понимать. И быть готовыми к тому, что в любой момент самородок из кордебалета мановением руки Нуреева станет солистом и звездой, минуя годы маринования в рядах массовки. Нуреева в Парижской опере боготворят до сих пор: его балеты идут почти каждый сезон (на 2026 год заявлена «Баядерка»), книги о нем пишутся, паблик-токи проводятся, и кажется, последнее слово не будет написано или сказано никогда.

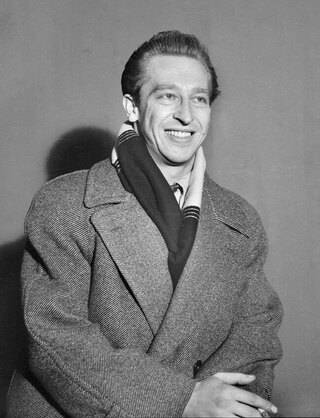

Рудольф Нуреев в «Раймонде», 1965

Рудольф Нуреев, 1982

2007

настоящее время

Сейчас в Парижской опере балетный класс в том числе ведет и выпускник Московской государственной академии хореографии (в те времена МАХУ) Андрей Клемм. Клемм работает в театре уже почти 20 лет и учил практических всех современных этуалей театра: от Амандины Альбиссон до Ханны О’Нил. Клемм часто ведет открытый класс, на который бесплатные входные разлетаются за считаные секунды. И удивительно, что на этих классах мы видим стоящих вперемешку этуалей и танцовщиков из кордебалета, здесь нет никакой иерархии, никакой гендерной сепарации. Юноши на полупальцах исполняют «пальцевые» экзерсисы на устойчивость рядом с девушками, а девушки прыгают «большие» прыжки наравне с юношами. Сам Андрей ведет класс на французском, но с щепоткой английского и иногда русского: «Comme ça, вот так, very nice».

Андрей Клемм