Главные выставки апреля

ФОТО:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

В апреле мы будем вдохновляться танцами Айседоры Дункан, шелковыми платьями Жанны Ланвен и китайской чайной церемонией — а восхищаться «кустодиевскими Венерами» и «наивными» женщинами.

«Диджитал

тесто»

15.03 — 17.08

Выставочный центр «Коллайдер», Суздаль

В середине марта творческое сообщество «Мира» открыло в Суздале новое мультимедийное пространство «Коллайдер». Это настоящая русская изба конца XIX века, соединенная венецианским мостиком с сараем: но внутри избы прячутся не печь, сундуки и берестяные туеса, а современное пространство для художественных экспозиций с пятиметровым экраном-«колодцем». Сейчас там проходит выставка художника Максима Свищёва, работающего с компьютерной графикой и анимацией. «Диджитал-тесто» — это обозначение цифровой, но все-таки живой материи, из которой «выпекается» новая реальность, видео-арт, созданный под влиянием эпохи гаджетов и соцсетей, под звуки одновременно живой природы и большого города. Огромный экран транслирует трехмерные объекты с эффектом полного погружения. Тем эффектнее контраст с местом, где все это происходит.

«Диджитал тесто»

«Ротонда» Александра Бродского

Легендарная «Ротонда» Александра Бродского пережила несколько инкарнаций. Она была двухэтажным деревянным зданием с круглой крышей, символом арт-парка «Никола-Ленивец» — но одновременно и компактной постройкой в Перми, собранной из старых подвальных дверей Речного вокзала. «Ротонду» в Никола-Ленивце отреставрировали на собранные народом деньги; «Ротонду» в Перми «возили» на гастроли в Париж, в парк Тюильри, а потом разобрали и бесславно похоронили. Но она все-таки вернулась в новой версии, как трехуровневая инсталляция: уже не с настоящими, а стилизованными дверьми, как метафора «чистой архитектуры», освобожденной от функционализма и практичности.

А. Бродский, «Ротонда»

22.03 — 21.07

Музей современного искусства «ПЕРММ», Пермь

«Свой город»

Фото: Алик Якубович

Экспозиция пленочного архива фотографа и поэта Алика Якубовича, «нижегородского Анри Картье-Брессона», снимающего Нижний почти полвека. Он называет себя «фотографом одного города». Его городские портреты и пейзажи подкреплены снимками мэтров (Игорь Мухин, Александр Слюсарев, Александр Лапин) из коллекции Мультимедиа Арт Музея, работавших в похожем жанре, но в других (а иногда тех же) географических точках — московская Сретенка под дождем, новокузнецкая хрущевка, интеллигент с котом на нижегородской Свердловке — все это создает коллективный портрет «малой родины», которая у каждого своя, но в чем-то, конечно, у всех общая.

22.03 — 29.06

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина («Арсенал») x МАММ, Нижний Новгород

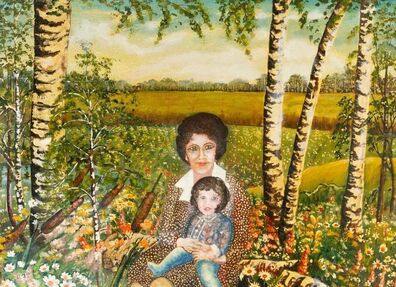

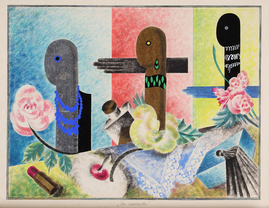

«Наивно»

Нина Варфоломеева, Графика, 1990

Нина Арефьева, «Наказ»

Елена Волкова, «Без названия», 1970

Выставка работ художниц в жанре наивного искусства, охватывающая период с середины прошлого века и до наших дней. В зарисовке Нины Варфоломеевой с деревенскими танцами можно увидеть аллюзию на сцену из фильма «Любовь и голуби», в цветочных букетах Анны Дикарской — оммаж Матиссу, в сочном осеннем пейзаже с разделкой громадного арбуза Елены Волковой — приношение Нико Пиросмани. Кроме Ирины Тихомировой, принадлежавшей к кругу ленинградского андеграунда, остальные четыре художницы, представленные на выставке, были совсем не творческих профессий: сестра милосердия, штукатур в колхозе, чертежница в проектном бюро, помощница киномеханика. И почти все начали рисовать после шестидесяти, что не помешало им занять свое место в истории наивного искусства.

03.04 — 20.07

Музейный комплекс «Кремль», Суздаль

«Живопись». Евгений Гурвич

Евгений Гурвич больше известен как архитектор, участвовавший в строительстве новых московских районов — Строгино, Митино, Куркино. Но Гурвич еще и художник, и названия многих его картин недвусмысленно указывают на то, в какое время они были написаны, — «Импортозамещение», «Сэлфи», «Коворкинг». В Галерее искусств Зураба Церетели собрано 30 работ Гурвича: переосмысление художественного опыта XIX–XX веков (на одной из картин «Девочка с персиками» соединяется с совершенно сезанновскими апельсинами), обрастает новыми деталями, приобретенными в эпоху технической революции, — так, смартфон может быть использован в автопортрете художника так же, как зеркало в работах Пармиджанино.

Евгений Гурвич. «Последняя осень», 2022

09 — 20.04

Галерея искусств Зураба Церетели, Москва

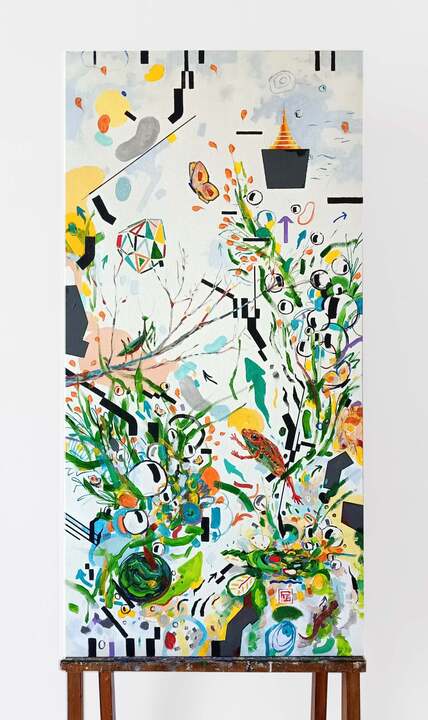

«Сад дышит музыкой». Денис Раудсепп

Выставка томского художника и дизайнера Дениса Раудсеппа — это далеко не только картины. Неотъемлемая часть этой экспозиции — музыка; как это называют организаторы, «Темпоритмическое путешествие по циклам жизни». Отсылая к Вивальди, Чюрленису, Кандинскому (художникам, «живописавшим музыку»), Раудсепп использует звуковой перформанс арт-группы «Хорошие мысли обо всём» как точку отсчета для своих собственных художественных практик. Разделы выставки — как условные отрезки человеческого существования, названия соответствующие, метафорические: «Музыка» (про чистоту детства), «Полнота бытия» (про энергию юности), «Двойственность восприятия» (про тревожность в зрелости) и «Тревожность и экзистенция» (про возвращение к светлой простоте).

10.04 — 15.06

Музейный центр «Площадь Мира», Красноярск

«Сад дышит музыкой»

«Сад дышит музыкой»

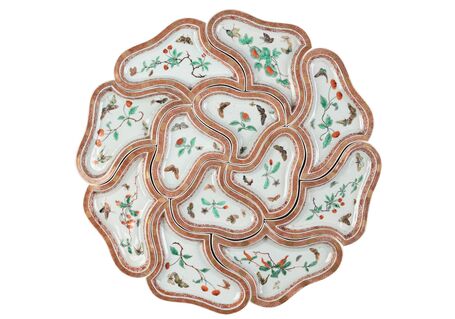

«Изысканная трапеза. История еды в Древнем Китае»

Сразу предупредим — кормить не будут. Выставка в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы Московского Кремля увы, чисто теоретическая. Зато из Пекина привезли 145 несъедобных экспонатов: кухонную утварь, посуду для традиционного чайного ритуала, сосуды для вина и множество предметов, иллюстрирующих все, что связано с культом еды в Поднебесной: от фигурок животных до миниатюрных моделей амбаров и загончиков. Выставка состоит из пяти разделов: «Пища с восьми сторон света» (те самые фигурки всего съедобного и несъедобного), «Аромат вина и очарование чая» (все про два культовых напитка), «Эволюция кухонной утвари» (не пропустите плоский маньчжурский самовар), «Драгоценная посуда» и «Ритуал начинается с трапезы». К выставке подготовлен цикл лекций (особенно нас заинтересовала та, что называется «Суп-кисель-настой»), авторская экскурсия для взрослых и театрализованная программа для детей. Повторим еще раз, для закрепления: кормить не будут.

10.04 — 15.06

Музейный центр «Площадь Мира», Красноярск

«Танец XX века.

Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие»

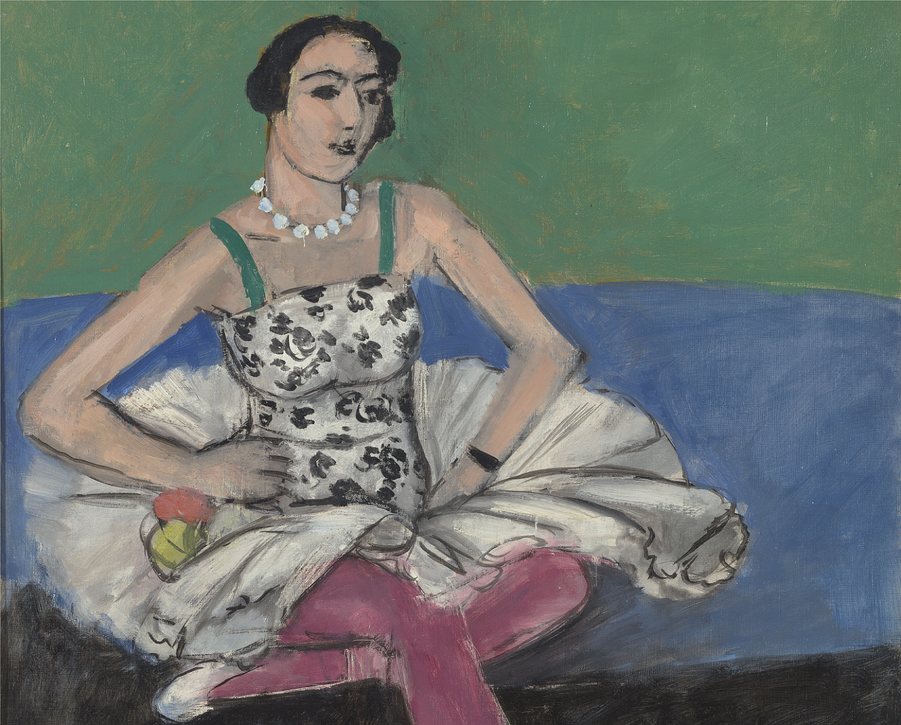

Анри Матисс, «Балерина», 1929

Концепция новой выставки в Еврейском музее — взаимосвязь танца и живописи XX века, трансформация обоих направлений искусства на протяжении столетия. Эскизы декораций и костюмов Льва Бакста и Александра Бенуа, свободные танцы Айседоры Дункан, живопись Василия Кандинского и Казимира Малевича — и записи постмодернистских практик современных хореографов (к примеру, знаменитой «Жизели» Матса Эка, где царство вилис показано как натуральный сумасшедший дом, или импровизационной театральной техники «Гага» израильтянина Охада Нахарина).

11.04 — 03.08

Еврейский музей и центр толерантности, Москва

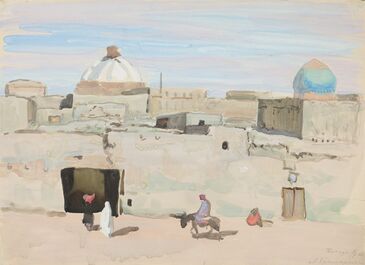

«Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии»

Востоком в русском искусстве был очарован не только Николай Рерих. Масштабная выставка в Третьяковской галерее собрала большое количество полотен художников, прежде всего авангардистов и модернистов, отправившихся на Восток за вдохновением, романтическими иллюзиями, а иногда и вынуждено (многие были эвакуированы в республики Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны). У искусствоведов даже есть особый термин, «туркестанский авангард» — синтез западной модернистской и восточной традиционной техник. На выставке в Третьяковской галерее представлены работы, написанные в разной манере и разными художниками — от реалистичных бытовых зарисовок Павла Бенькова («Самарканд», «У арыка», «Старая Бухара») до кубистических сдвигов форм Александра Волкова («На арбе», «Гранатовая чайхана»).

18.04 — 28.09

Новая Третьяковка, Москва

Семен Чуйков «Мальчик с рыбой», дипломная работа во ВХУТЕМАСе, 1929

Лев Крамаренко, «Бухара», 1935

«Наши двери всегда закрыты»

Студия «Тихая»

Хочется скаламбурить, что десятилетний юбилей студии «Тихая» отмечается по-тихому, но значимость этого центра для города, да и для всей страны не стоит недооценивать. Нижегородский художник Артем Филатов (художник 2023 года по версии Cosmoscow) построил центр современного искусства в Нижнем, дающий площадку самым разным коллегам по цеху. Сообщество одиннадцати резидентов студии, делящих между собой это небольшое помещение, которое одновременно — арт-пространство, лекторий, кофейня, мастерская, основано исключительно на неформальных дружеских отношениях. «Тихая» больше напоминает парижский «улей» начала прошлого века, чем современную коммерческую арт-площадку. Только, естественно, в современных интерьерах. Выставка под названием «Двери всегда закрыты» (и это действительно так, попасть в студию можно только по договоренности) представляет собой импровизированный художественный кабинет, полный архивных документов, памятных фотографий и знаковых работ — начиная с инсталляции «Алтарь» (2016) Андрея Оленева, одной из тех, с которых все и началось, — и заканчивая объектом «Компас» Владимира Чернышева (2024), который еще никто не видел.

20.04 — 31.08

Студия «Тихая», Нижний Новгород

«Ольга Чернышева. Улица сна»

Сон является одной из главных тем творчества Ольги Чернышевой начиная с 90-х годов. «Улица Сна» (на самом деле «улица Лесная», со слетевшими в правильных местах буквами) — ее программная работа, отсылающая в том числе и к фрейдистской теории. Диковинный пейзаж/интерьер, собранный из мусорных куч, кроватных остовов и прочих атрибутов присутствия человека — но без самого человека. Выставка в «ГЭС-2» экспонирует работы художницы разных лет — своеобразная попытка показать символический мир Ольги, вдохновляющие ее образы. Художественные работы развешаны по стенам, парят в воздухе, лежат на горизонталях. Ольге, как выпускнице ВГИКа, возможно, понравилось бы сравнение с кинематографическим пространством «Науки сна» Мишеля Гондри.

Ольга Чернышева. Кадр из видео «Чуть—Чуть. Прелюдия», 2025

24.04 — 16.11

«ГЭС-2», Москва

Фестиваль Intervals

Фестиваль Intervals

Фестиваль мультимедийного искусства Intervals вырос из клубной вечеринки в 2015-м, а теперь пройдет уже в восьмой раз, и масштаб предстоящих событий впечатляет: 20 художников из девяти стран мира (в числе прочих Германия, Франция, Великобритания, Япония) представят свои работы на 15 уличных и внутренних пространствах Нижнего Новгорода. К примеру, в Павильоне 1 Нижегородской ярмарки будет показана лазерная инсталляция питерского проекта 404.zero — художники создают цифровую материю (как они сами это называют), опираясь на математические знания. Француз Жереми Белло работает в жанре световой иммерсивной инсталляции в архитектуре, японка Акико Ямасита — в области видеомэппинга (3D-проекции на физический объект). Также поучаствуют мастодонты интерактивных медиа Sila Sveta, разрабатывавшие инсталляцию для Met Gala и визуал для концертов Билли Айлиш. Так что, кажется, рекорд прошлого года, 350 тысяч гостей фестиваля, — будет побит.

24 — 27.04

Нижний Новгород

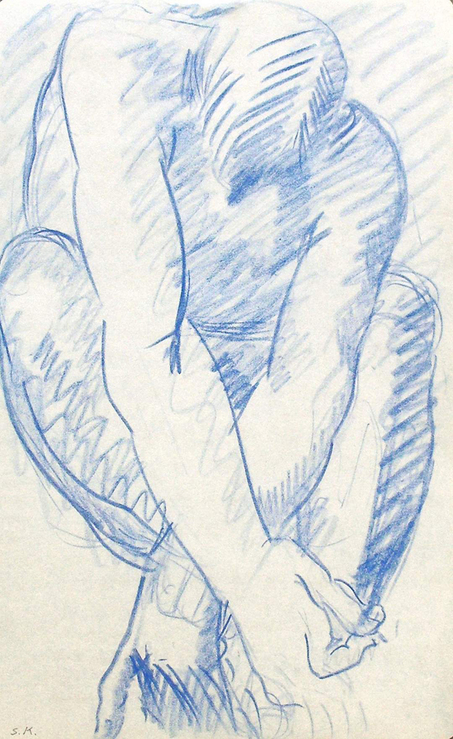

«Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов»

Александра Бычкова была одной из героинь выставки-блокбастера «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» — теперь Музей Москвы посвящает ей персональную выставку-спин-офф. Александра Григорьевна — одна из малоизвестных жемчужин русского авангарда и декоративно-прикладного искусства, что, в общем, понятно: затянувшаяся четырехлетняя командировка в Париж вряд ли порадовала советскую власть. Из Парижа она вернулась в Москву уже обогащенная мировым опытом (и, например, дружбой с Полем Синьяком) — но вместо любимого ар-деко, изысканной вышивки шелком и стеклярусом она вынуждена была рисовать полуразвалившиеся избы русских деревень. На выставке в Музее Москвы можно будет посмотреть ее работы разных лет и узнать подробности биографии, похожей, как и у многих художниц той эпохи, на авантюрный роман.

29.04 - 24.08

Музей Москвы, Москва

Сергей Кольцов, «Сидящий мужчина», 1928–1930

Александра Кольцова-Бычкова, «Новинки (Рисунок витрины магазина)», 1931

«Упакованные грезы». Мода ар-деко из собрания Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева

Выставка, обязательная к просмотру для каждой модницы: запланируйте побольше времени, чтобы рассмотреть как следует все эти платья Поля Пуаре и Жанны Ланвен, туфельки Андре Перруджи и Сальваторе Феррагамо, а также целую коллекцию съемных целлулоидных каблуков — особого вида снимающихся обувных аксессуаров, зачастую расписных, придуманных французами. Чтобы не забывать, что мы в музее, а не на сеансе черной магии в театре-варьете из «Мастера и Маргариты» («Шанель! Мюрад! Франчи!»), на выставке будут представлены и картины того же периода, что и наряды, — Анри Матисс, Рауль Дюфи, Эрте. Плюс — киноафиши 1920-х годов из коллекции печатной графики Государственного Эрмитажа. Кому-то определенно захочется остаться на этой выставке навсегда.

30.04 — 07.09

Эрмитаж, Санкт-Петербург

«Борис Кустодиев»

Монографическая выставка работ Бориса Кустодиева наверняка будет столь же аншлаговой, как и «Передвижники». Борис Михайлович — тоже «наше все»: его «Купчиху за чаем» и «Портрет Ф.И. Шаляпина» узнает каждый школьник, а по серии московских зарисовок («Масленица», «Московский трактир») можно изучать быт коренных и приезжих, как и при чтении Гиляровского. Но в жизни и творчестве Кустодиева много фактов и картин, которые широкая публика не знает, а следовало бы: к примеру, у автора этого текста в актовом зале простой советской школы висела огромная репродукция «Торжественного заседания Государственного совета», которую, оказывается, тоже писал Кустодиев под строгим надзором своего учителя Ильи Репина. А та самая жизнерадостная, вся словно в розовой мыльной пене «Масленица» была создана мастером в инвалидной коляске, через несколько месяцев после того, как он лишился ног.

30.04 — 28.09

Третьяковская галерея, Москва

← Борис Кустодиев, «Ф.И. Шаляпин», 1920