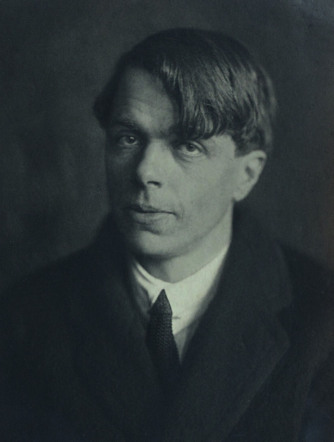

Борис Первый

ФОТО:

GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В Музее Фаберже открылась и продлится до 28 января большая выставка Бориса Григорьева — одного из главных художников русского модернизма и уж точно одного из главных наших декадентов начала ХХ века (а посоревноваться там было с кем), о котором до обидного мало знают. The Blueprint исправляет это недоразумение и рассказывает, почему Григорьевым восхищались Александр Блок и Всеволод Мейерхольд.

Эмигрант

Выставка в Музее Фаберже называется «Борис Григорьев. Первый мастер на свете», разумеется, не случайно — это цитата из самого Григорьева. Слова, которые сейчас могут звучать несколько самонадеянно, требуют объяснения — советская власть, которую Григорьев, сбежавший в 1919 году в Европу (сначала в Берлин, потом в Париж), не принял, сделала так, чтобы о художнике, которого обожала вся просвещенная Россия, побыстрее забыли. В 1922 году 36-летний Григорьев писал своему другу и «председателю земного шара» поэту Василию Каменскому: «Сейчас я первый мастер на свете. Я не извиняюсь за эти фразы. Надо знать самому, кто ты, иначе не будешь знать, что и делать».

В Париже Григорьева действительно приняли с распростертыми объятиями и писали о нем как о «великом русском художнике». На родине первая большая выставка человека, который расписывал своды кабаре «Бродячая собака», где против Первой мировой выступал Владимир Маяковский и впервые читали свои стихотворения Ахматова, Гумилев и Мандельштам, и который написал лучшие портреты Максима Горького и Всеволода Мейерхольда, состоялась только в 1989 году — благодаря стараниям великого ученого Дмитрия Лихачева, его поклонника.

Декадент

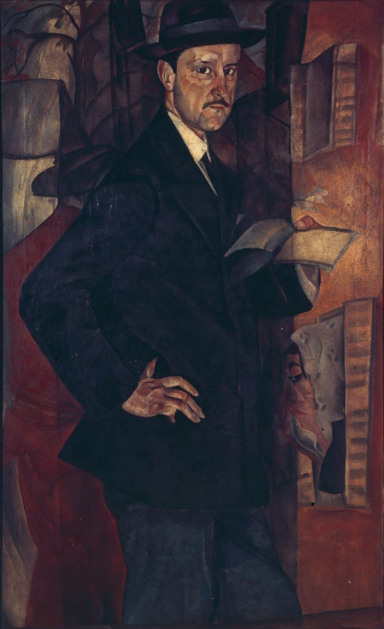

На большую сцену совриска Григорьев, выпускник Строгановки, внебрачный сын рыбинского управляющего банком и шведской студентки (отец забрал сына к себе, когда тому было четыре года), ступил в 1913 году, когда пополнил ряды художественного объединения «Мир искусства». Его лидеры, Александр Бенуа и Сергей Дягилев, как раз собирались проводить очередную революцию в русской культуре и прививать ей европейский лоск. Григорьев, про которого Корней Чуковский потом напишет, что то был «русский европеец с „сумасшедшинкой“, несговорчивый и резкий, насмешливо-саркастичный, остроумный, ироничный, мечтательный и мрачный», подходил для этого дела как нельзя лучше.

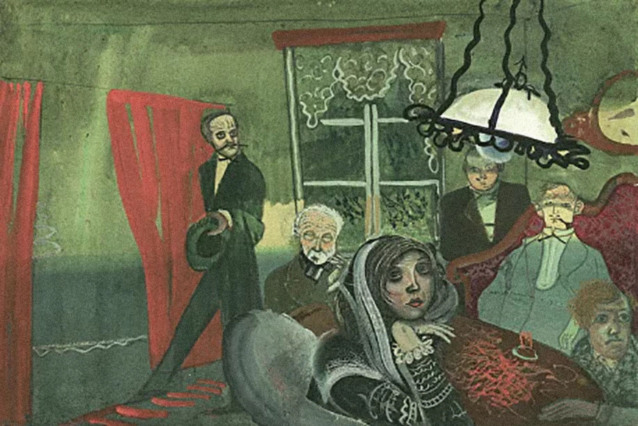

Он к этому моменту уже успел объездить — спасибо родственникам матери, которая, к слову, родилась на Аляске, знала три иностранных языка и увлекалась классической музыкой, — всю Европу. И привез оттуда наброски, которые спустя три года составят цикл «Интимность» — весьма откровенные по тем временам картины из жизни не парадного Парижа с участием клоунов, консьержек, клоунесс и уличных девиц, шокировавшие даже мастера эротического рисунка Константина Сомова, которого заподозрить в ханжестве можно было едва ли. Про «Интимность» он в 1918 году сказал следующее: «Григорьев, замечательно талантливый, но сволочной, глупый, дешевый порнограф».

Патриот

«Замечательно талантливый порнограф» к этому времени заканчивал свой opus magnum, который заставит отнестись к нему всерьез всех критиков, которые до этого, признавая его несомненный талант рисовальщика, все-таки указывали (и рискнем сказать, несправедливо) на его некоторую легковесность. Искусствовед Лазарь Розенталь, сосед по парте Владимира Набокова, писал про Григорьева — «ловкачество и при этом — явно в ущерб содержанию», будущий муж Ахматовой Николай Пунин — «до идеи, до мысли, до настоящего чувства никогда не поднимается Григорьев». В общем, Россия, как тогда, так и сейчас, требовала от своего художника «серьезного» высказывания. Оно не заставило себя ждать.

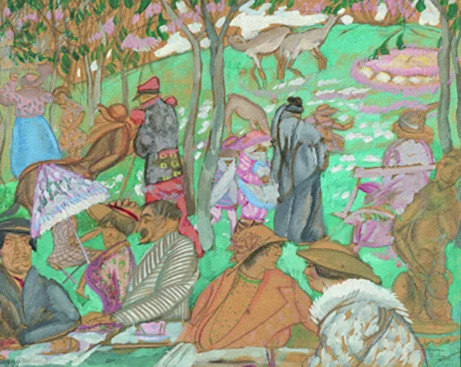

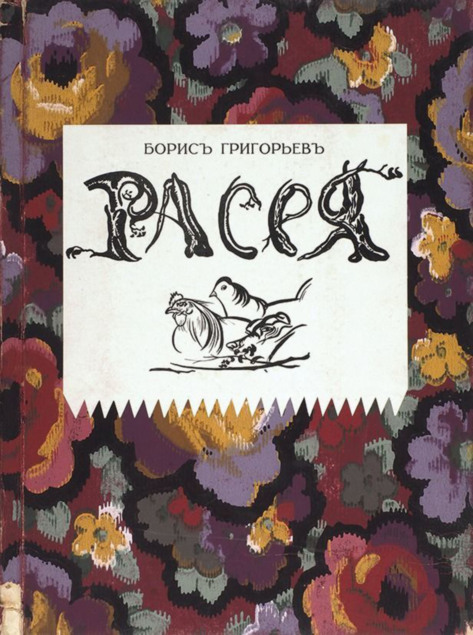

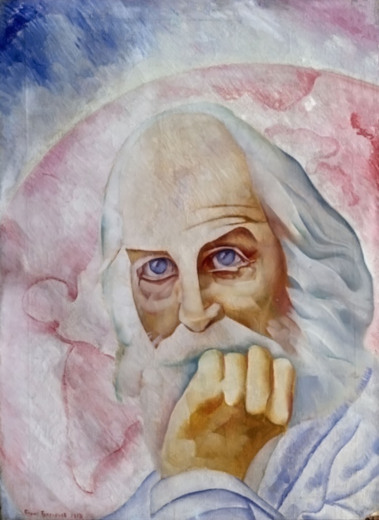

Серьезным высказыванием стал цикл «Расея» — на секундочку, девять картин и 60 рисунков, который он начал в 1916-м году и представил на выставке «Мира искусства» в конце 1918-го — это был результат его экспедиций по окрестностям Петербурга и Олонецкой губернии, родине поэта Николая Клюева. Привезенные оттуда работы с говорящими названиями «Старуха-молочница», «Девочка с бидоном», «Олонецкий дед» стали для рафинированной петербургской публики настоящим потрясением. Удар пришел, откуда не ждали — любимец светской публики (об этом подробнее скажем позже), ироничный друг всех и вся, практически придворный живописец богемы, который ее, кстати, не особо щадил, создал, как бы сейчас сказали, альтернативный портрет страны. И портрет явно не комплиментарный. Бенуа сравнивал «Расею» с произведениями Достоевского, Сергей Маковский писал, что Григорьев — «необычайно злой и острый психолог современного вырождения», Александр Блок сказал, что перед ними явился художник мыслящий «глубоко и разрушительно». «Расея» была издана отдельной книгой и с огромным успехом переиздавалась в Европе и США, где Григорьев жил и активно работал (в основном в иллюстрации) начиная с середины 1930-х (в Америку, как когда-то в Берлин и Париж, он сбежал от войны).

Актер

«Злость» Григорьева, которая так потрясла современников в «Расее», вообще-то новостью не была. Его ироничные, очень светские и совсем не романтические портреты современников намекали, что художник вряд ли будет смахивать слезы умиления среди русских берез. Да и сам он прямо говорил о том, что гуманистический подход в живописи, свойственный его коллегам, несколько устарел: «Сейчас уже нельзя творить в искусстве только любовью. Нельзя любить такого человека, который думает бицепсом, а глядит бельмом. Ненависть в искусстве есть начало всех его законных преступлений». Казалось бы, к такому художнику за портретом вход заказакан. Но нет.

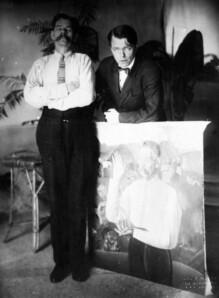

И если Максим Горький, например, своим портретом доволен не был («слишком похоже»), то все артистическая тусовка Москвы и Петербурга боролась, чтобы Григорьеву позировать. Его портреты, возможно, самые широко знаменитые его работы, — это не портреты людей, это портреты «людей в роли» — Мейерхольд во фраке и белых перчатках как собирательный образ «режиссера», Шаляпин в халате, развалившийся на диване, — это Шаляпин, каким представляла его себе толпа поклонников, и почти лубочный Горький-кукловод в окружении персонажей из «На дне», — это портрет компромисса в первую очередь. Согласно апокрифу актеры МХАТа, понимавшие толк в подобном искусстве, любили позировать Григорьеву после спектаклей — не снимая грима.

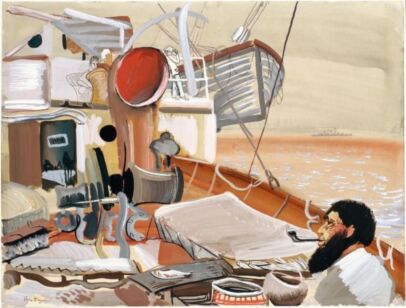

Да и сам он, авангардист, который до конца был верен фигуративному искусству; революционер, который обожал деньги и не хотел, несмотря на причитания товарищей, упивавшихся ролью «бедного гения», жить на холодных мансардах; «русский европеец», любивший американцев за предприимчивость, проклинавший белую эмиграцию за склочность и грезивший Россией всю жизнь («я считаю настоящей только русскую жизнь»), был хорошим персонажем своей картины. Роль художника он сыграл блестяще, в чем можно убедиться, оказавшись сейчас в Петербурге.