Обмашковились

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

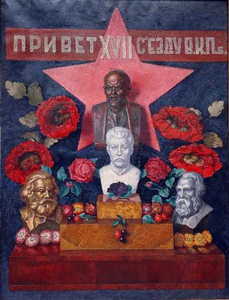

17 июня в Третьяковской галерее открывается масштабная ретроспектива «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика». Машкова знают как ключевого художника русского авангарда, сооснователя скандального объединения «Бубновый валет» и одного из самых преданных последователей творческого метода Поля Сезанна. Однако существует и другой Машков — соцреалист, пишущий «Колхозницу с тыквами» и «Привет XVII съезду ВКП(б)», общественный деятель и педагог. По просьбе The Blueprint искусствовед Елизавета Климова поговорила с куратором Кириллом Светляковым и выяснила, чего ждать от выставки в Третьяковке.

Нюдсы, скандалы и Сезанн

В отличие от многих своих современников вроде Амедео Модильяни, Пабло Пикассо или отечественных мирискусников Илья Машков не богемный художник. За саморазрушительным образом жизни замечен не был, исправно женился (три брака), после революции 1917 года успешно адаптировался к новой власти, занимался общественной деятельностью, преподавал. Единственной его «богемной» странностью можно посчитать любовь к полуголым селфи. Видимо, Машкову нравилось смотреть на свое обнаженное тело, ведь даже в пятидесятилетнем возрасте он мог прийти в ателье и, раздевшись по пояс, сфотографироваться. Как утверждает куратор Кирилл Светляков, «это такое ощущение телесного, которым он жил».

«Автопортрет», 1911

Первый знаменитый живописный нюдс «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» Машков написал еще в 1910 году. Двухметровая картина с полуобнаженными художниками в образе ярмарочных борцов была представлена на выставке «Бубновый валет» и сразу же стала причиной скандала. Впрочем, и саму выставку, которая дала название авангардному объединению, просуществовавшему вплоть до 1917-го, критики восприняли как хулиганство молодежи.

П. Сезанн, «Девушке за пианино», 1868

«Автопортрет и портрет Петра Кончаловского», 1910

«Автопортрет...» — это и пародия, и манифест одновременно. С одной стороны, он высмеивал традиции академической портретной живописи, с другой — провозглашал новую художественную программу, основанную на принципах французских постимпрессионистов (в особенности Поля Сезанна) и русском народном творчестве вроде лубка или росписи вывесок. Любовью к Сезанну пропитан буквально каждый сантиметр холста, начиная с темной цветовой гаммы и прямых отсылок к «Девушке за пианино» — сезанновской картине 1868 года из коллекции Сергея Щукина, и заканчивая рядом книг в левом верхнем углу, где мы снова встречаем знакомую фамилию.

Сезанн для Машкова — не просто художник, за которым он следует, а ключик, который позволил ему войти в большую живописную традицию.

(на фоне) «Портрет В.П. Виноградовой», 1909 (на переднем плане) «Дама с китаянкой. Портрет. Е.И.Киркальди», 1910

Живопись из желудка

Выходец из бедной многодетной семьи, Илья Машков вырос в станице Михайловской (ныне — Волгоградский район), далекой от культурной жизни, и подрабатывал как мог, в том числе рисуя торговые вывески. Местный учитель рисования, заметив его талант, посоветовал Машкову ехать в Москву, поступать в Училище живописи, ваяния и зодчества. Что 19-летний Машков и сделал в конце лета 1900 года. Он учился у Валентина Серова и Константина Коровина, потом открыл для себя искусство Анри Матисса, Поля Гогена и, конечно же, Поля Сезанна, которое можно было увидеть в доме коллекционера Сергея Щукина (вход туда, как мы помним, был открыт для всех). Были еще поездки в Европу (в 1908, 1913 и 1914 годах) и знакомство с работами Микеланджело, Тициана, Рембрандта, Рубенса, Тернера, Веласкеса, а также с падуанскими фресками Джотто, которые повлияли на Машкова не меньше, чем работы французских художников.

Машков нащупывал метод, который позволил бы ему встроить собственные опыты в историю мировой живописи. Наиболее емкую характеристику его исканиям дал коллега по цеху, бубнововалетовец Аристарх Лентулов, назвав Машкова чемпионом «нижегородско-французской живописи».

«Портрет Натальи Михайловны Усовой», 1915

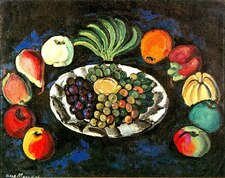

Как объясняет куратор Кирилл Светляков: «Когда другие авангардисты устремились в сторону абстракции, Машков отнесся к ней весьма высокомерно. В абстракционистах его смущала повторяемость. Справедливости ради, сам художник тоже повторялся — у него встречаются похожие мотивы, но наполняемость разная». Например, портреты в одной и той же позе на фоне одинакового антуража: экспрессивный, с усиленными цветовыми рефлексами «Женский портрет с зеркалом» 1918 года и совершенно застывшая, «выглаженная» «Дама в голубом» 1927-го вроде об одном и том же, но в то же самое время нет. Как и в любимых натюрмортах Машкова — разухабистый примитивизм «Хлебов» 1912 года в 1936-м сменяется китчевой избыточностью «Советских хлебов», где из булок возникает герб СССР (кстати, все мучные изделия испекли по эскизам художника специально для картины).

«Женский портрет с зеркалом», 1918

«Портрет З.Д.Р. (Дама в голубом)», 1927

В конце жизни Машков вообще перешел к камерной, многослойной живописи с вибрирующей поверхностью, напоминающей работы старых мастеров вроде Жан-Батиста Шардена. Как утверждает Кирилл Светляков, Машков исходил из принципа, что картина должна украшать и нравиться. Быть зрелищной, яркой, эмоциональной. В его искусстве много телесного. Тучные женщины, мясистые сливы, цветущие сады — образы, схваченные густыми мазками и наполненные звонким цветом. Одна из таких работ — «Дама с контрабасом» 1915 года. На картине изображена Елена Федорова, вторая жена художника. По словам Кирилла Светлякова, «там есть сложнейший переход между пианино и платьем, с отливами, бликами, формами тыкв, орнаментами, усложненными на обоях. Возникает такая очень хитрая живописная игра. Мало кто может это делать».

«Дама с контрабасом», 1915

Машков вообще считал, что живопись должна идти от желудка, имея в виду не еду, а физиологию. Ведь восприятие цвета физиологично, и именно через эту физиологию картина воздействует на зрителя. Он сознательно избегал символизма и высоколобости — был буквальным формалистом. Поэтому, когда на смену экспериментам авангарда пришел соцреализм, Машков спокойно встроился в актуальную конъюнктуру, не изменяя себе. Писал портреты пионеров («Пионерка с горном», 1933), партизан («Портрет красного партизана А.Е. Торшина», 1935) и даже создал панно для банкетного зала гостиницы «Москва» по заказу Алексея Щусева.

«Привет XVII съезду ВКП(б)», 1934

«Пионерка с горном», 1933

«Он в соцреализме увидел возможность. Соцреализм — это культура, в которой много популизма, то есть искусство, которое должно народу нравиться. И при этом соцреализм говорит: возьмем все лучшее у классиков! Поэтому программа Машкова — это классика и китч одновременно. Он не хотел искусства элитарного, искусства, которое герметично и замкнуто в своих задачах», — рассказывает Кирилл Светляков.

От нового Ренессанса до Дома социалистической культуры

Преподавать Илья Машков начал довольно рано, еще во время учебы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Он арендовал мастерскую в новом доме на Мясницкой улице, где давал частные уроки живописи. Хотя в большей степени студия использовалась учениками как клуб по интересам и возможность приобщиться к авангардному арт-сообществу. В мастерской в разное время преподавали Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Петр Кончаловский. По свидетельству Машкова, за период существования студии в ней «перебывало более двух тысяч человек».

После Октябрьской революции Машков вошел в комиссию по преобразованию Московского училища ваяния и зодчества в Свободные мастерские, которые позднее превратились во ВХУТЕМАС. Он предложил систему, где каждый преподаватель набирает учеников под себя. Выбор происходил вслепую — поступающие ориентировались на работы без подписи, представленные учителями. У Машкова оказался самый большой набор учеников.

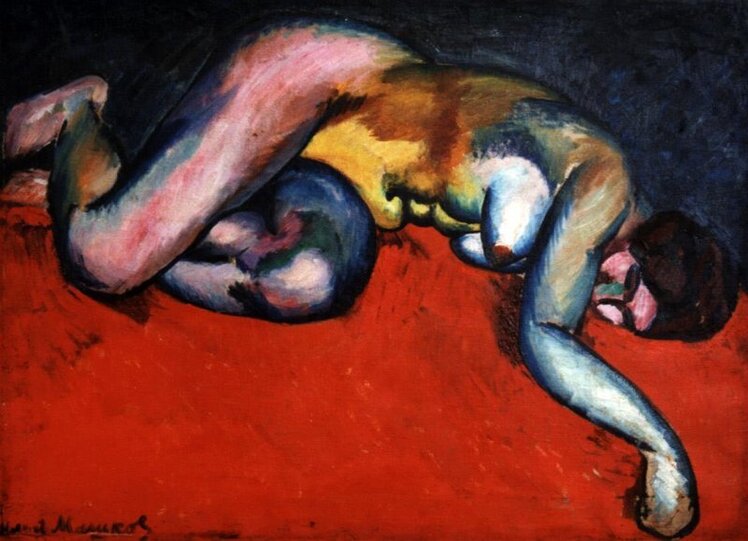

(на фоне) «Натюрморт с крабами», 1925

(на переднем плане) «Натурщица на красном фоне», начало 1910-х

Обучение у него было построено по принципу средневековых и ренессансных мастерских, когда начинающие художники там же и жили, параллельно овладевая ремесленными навыками и выполняя бытовые обязанности. Своих учеников Илья Машков называл «подмастерьями», а в среде студентов Свободных мастерских попасть к нему на обучение означало «обмашковиться».

По воспоминаниям художницы-монументалистки Екатерины Зерновой, учившейся у Машкова в 1919-1920-х годах, «Илья Иванович стремился создать мастерскую, подобную мастерским эпохи кватроченто. Он верил, что, восстановив организационно-бытовые формы того времени, он получит те же результаты, то есть наступит еще одно Возрождение. Он много рассказывал о Бенвенуто Челлини и пытался установить у себя те же отношения, какие были у знаменитого скульптора с его учениками. Прежде всего безоговорочное, слепое подчинение воле руководителя, выполнение всех его требований, включая личное обслуживание».

Одним из нововведений Машкова-педагога была обязанность заниматься физкультурой сразу после уроков живописи, прямо в мастерской. «В назначенный вечер мольберты сдвинули к стенам, а из холстов устроили две выгородки, — пишет Екатерина Зернова. — За одной переодевались парни, за другой — девушки. (Заниматься гимнастикой в обычной одежде было запрещено. Поэтому я соорудила себе короткие шаровары, сшитые с блузкой, которые дома вызвали возмущение. Родители говорили: “Ты поступила учиться, а не бегать полуголой на потеху вашему руководителю”). На первых занятиях Илья Иванович, тоже в трусах, прыгал вместе с нами. Но впоследствии он сидел на скамейке и созерцал. Занятия продолжались, насколько я помню, два-три месяца, до летних каникул. На следующий год они не возобновились. В других мастерских ничего похожего не устраивалось».

«Гурзуф. Вид на женский пляж и Генуэзскую скалу-крепость», 1925

«Гурзуф. Женский пляж», 1925

В 1922 году Машков присоединился к Ассоциации художников революционной России (АХРР), самому крупному советскому объединению художников, графиков и скульпторов 1920-х, где вел свои курсы. Но спустя восемь лет из-за конфликтов и обвинений в формализме он покинул АХРР и отправился на малую родину развивать культурную жизнь в станице Михайловской. Там он открыл изостудию для молодежи, потом организовал в здании Сретенской церкви XVIII века, освященной еще Петром I и не представляющей, по мнению Машкова, «никакой художественной или исторической ценности», Дом социалистической культуры. В его планы входило организовать краеведческий, художественный и антирелигиозный музеи, кинотеатр, парк культуры, многочисленные учебные заведения, колхозный университет, различные кружки, памятник Ленину, «радио-узел с передаточной станцией», а также парашютную вышку и «научно-ботанический сад». Следующим шагом должна была стать работа по преобразованию бывшей станицы в образцовый городок социалистической культуры. Однако энтузиазма у измученных коллективизацией и голодом станичников это не вызвало. По свидетельству Машкова, однажды они даже устроили на него покушение или (скорее всего) просто попробовали напугать выстрелом в воздух.

«В Михайловской Машков искал ситуацию, в которой он снова будет все решать сам, — продолжает Светляков, — но он давно оторвался от своей малой родины, связей с ней доселе не поддерживал, а жители станицы воспринимали его как “человека из центра”, которого нужно было терпеть и который своими инициативами усложнял им и без того тяжелую жизнь. Разве могла вызвать энтузиазм идея возвести высокий помост, стоя на котором художник смог бы написать большую пейзажную панораму?»

В 1934 году художник вернулся обратно в Москву.

(на фоне и на переднем плане) «Натюрморт с фарфоровыми статуэтками», 1922

Машков сегодня

«Цветок в горшке и клубника», 1938

Последние годы и вплоть до самой своей смерти в 1944 году Илья Машков провел на даче в Абрамцеве, где в основном писал камерные натюрморты с фруктами, ягодами, цветами («Черешня», 1939, «Цветок в горшке и клубника», 1938, «Маки, роза, васильки и другие цветы в стеклянной вазе», 1939). Во время войны по собственной инициативе отправился в 1-й Московский коммунистический госпиталь в Лефортове, чтобы рисовать строгие, безэмоциональные портреты солдат и медицинских работников («Портрет гвардии сержанта П.Н. Сафонова», 1942, «Портрет военного врача полковника медицинской службы Матусова Петра Михайловича», 1943).

Интерес к Машкову в то время практически иссяк и не проявлялся до хрущевской оттепели, когда его наравне с другими художниками русского авангарда вдруг снова стали активно выставлять и в Советском Союзе, и за рубежом. В отечественных энциклопедиях Машкова представляли наравне с Кончаловским как художника, преодолевшего формализм времен «Бубнового валета» и создавшего «в условиях советской действительности свои значительные и правдивые произведения». Однако в среде неофициального искусства ценили именно сезанновский метод Машкова.

«Дело в том, что в неофициальном искусстве существовал культ Машкова. Небольшой такой, но культ. Машкова очень ценил художник Владимир Вейсберг, и он передал это увлечение своим ученикам, в частности Борису Касаткину. Вейсберг говорил, что в русской живописи ХХ века собственно живописцев, интересовавшихся натурой, а не абстракцией, не так много, а Машков — художник исключительный. И чуть ли не единственный последователь Сезанна, который из Сезанна что-то сделал. И сделал именно не геометрию, как это, в общем-то, напрашивалось, а живопись, основанную на натурном восприятии», — рассказывает Кирилл Светляков.

«Натюрморт с бананами», 1910

«Бахчисарай. Вид на ущелье и татарское кладбище», 1925

«Но натура — либо китч, либо “прошлый век”, либо классика, — объясняет куратор претензии, которые художнику предъявляли в ХХ столетии, и тут же парирует: — Все прогрессивные художники ХХ века уходят от натуры, а Машков как будто увязает. Но зато это дает очень разные живописные решения. Глаз оживает».