Илья Кабаков

московский концептуализм

Он улетел

фото:

GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБАКОВЫХ

В субботу вечером стало известно о смерти художника Ильи Кабакова — одного из основоположников московского концептуализма, самого известного и самого дорогого в мире современного российского художника.

Кабаков-имперсонатор

Я тяжело вспоминаю школу и институт, там

все было бессмысленное, рабское, конура собачья.

«Расписание выноса помойного ведра у Кабакова превращается в законы Хаммурапи», — как-то в шутку сказал про Кабакова, который полжизни документировал ужасы советского быта, искусствовед Алексей Бобриков. Про «расписание выноса помойного ведра» Кабаков действительно кое-что знал.

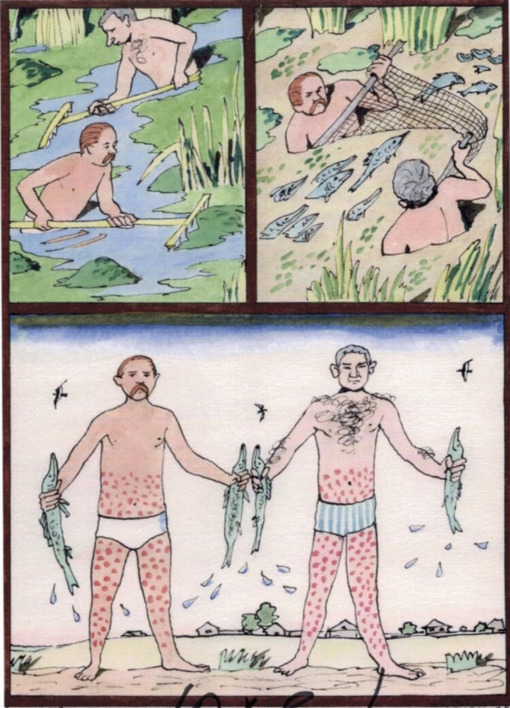

«Альбом для расрашивания», Илья и Эмилия Кабаковы

Он родился в 1933 году в Днепропетровске — «страшной дыре», по собственным словам, в семье слесаря Иосифа Бенционовича Кабакова и бухгалтера Берты Юделевны Солодухиной. В 1941-м с матерью попал в эвакуацию в Самарканд, где в 1943-м поступил на учебу в отправленную туда же Художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. В 1944-м институт и школа выехали в Загорск, а в 1945-м — вернулись в Ленинград. Кабакова перевели учиться в Москву, где начались его мытарства по интернатам и общежитиям, воспоминания о которых будут преследовать его всю жизнь и станут магистральной темой его творчества.

В Москве он поступил на графическое отделение Суриковского института — в мастерскую знаменитого советского иллюстратора Бориса Дехтерева, который в свое время оформил всю школьную классику, начиная с Лермонтова и заканчивая Горьким. Там он получил не только профессию, которая будет кормить его без малого тридцать лет (в издательстве «Детгиз» отец русского концептуализма проработал до конца 1980-х), но и еще один, как покажет история, важнейший навык, а именно — искусство мимикрировать: «Я не любил делать детские иллюстрации, но знал, как имитировать детскую иллюстрацию, чтобы мне заплатили за нее деньги. Если бы художественный редактор видел, что я не искренне рисую зайца, а подражаю его изображению в других книгах, конечно, он бы меня выгнал из издательства. Но в советские времена было безразлично: верю ли я или копирую каких-то

чужих зайцев».

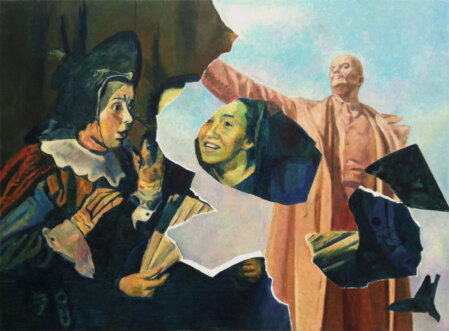

Работа иллюстратором (по соседству, кстати, в полную, в отличие от Кабакова, руку трудились другие будущие классики Эрик Булатов, Олег Васильев и Виктор Пивоваров) для него станет первой примеренной маской — в дальнейшем Кабаков будет при любом удобном случае придумывать себе альтер эго и работать от имени своих двойников. На место «советского иллюстратора» придут в том числе «человек, который никогда ничего не выбрасывал», «неизвестный художник Шарль Розенталь» (выдуманный друг Малевича), или, например, «соцреалист Кошелев».

«Без названия», Илья Кабаков, 2011

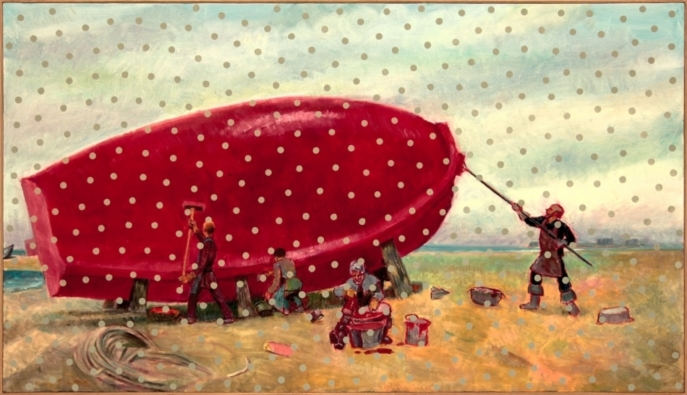

Шесть картин о временной потере зрения (Они красят лодку), 2015

Кабаков-наблюдатель

Вообще, вся жизнь в неофициальном мире, вот эти 30 лет, с 57-го по 87-й, прошла в атмосфере страха. Безостановочный страх, иногда прямо обжигающий, иногда просто щиплющий, но безостановочный. Каждый его по-своему переживал: кто-то его запьянствовал, кто-то боролся с ним, кто-то игнорировал, а кто-то просто вот так пассивно трясся постоянно, как я.

Фото: Антонина Жарко для журнала ELLE Россия, март 2018

Кабаков принадлежал к поколению художников, которых сформировал Фестиваль молодежи 1957 года, на котором впервые показали американских абстракционистов — событие, которое для истории советского андеграунда по масштабу сравнимо с полетом человека в космос (этим будет вскоре грезить герой Кабакова). С одним «но» — в космос летать практически сразу запретили.

В том же году министр культуры СССР Николай Михайлов составил записку о влиянии буржуазной идеологии на художественную интеллигенцию Москвы и Ленинграда, в которой сообщалось о появлении прозападных «нездоровых настроений», а обвинения в формализме стали гораздо более опасными. Советское искусство уже окончательно поделилось на «официальное» и «неофициальное». Далее следует «контрольный выстрел» — знаменитый разгром Хрущевым выставки в Манеже в 1962 году.

«График психического самочувствия художников „из подполья“», Илья Кабаков

В начале 1980-х Кабаков сделает об этом работу — «График психического самочувствия художников „из подполья“», где одна линия характеризовала чувство страха, а другая — «надежды на нормальную художественную жизнь». Линия надежды резко падает как раз на рубеже 1962 и 1963 годов, а для линии страха переломным событием становится Бульдозерная выставка 1974 года.

Надо сказать, что ни в выставке в Манеже, ни в Бульдозерной Кабаков участия не принимал и, эмигрировав, всегда поправлял журналистов, назвавших его художником-диссидентом. От прямой конфронтации с властями он был далек. В 1960-е и 1970-е он уходит от классической живописи (две главные серии того времени — «10 персонажей» и «На серой и белой бумаге»), создает в своей мастерской практически философский кружок и находит свою главную метафору — коммунальную квартиру.

«Два времени», Илья Кабаков

Кабаков-строитель

Коммуналка является хорошей метафорой для советской жизни, потому что жить в ней нельзя, но и жить иначе тоже нельзя, потому что из коммуналки выехать практически невозможно. Вот эта комбинация — так жить нельзя, но и иначе жить тоже нельзя — хорошо описывает советскую ситуацию в целом. Остальные формы советской жизни (в том числе, например, лагерь) являются лишь различными вариантами коммуналки.

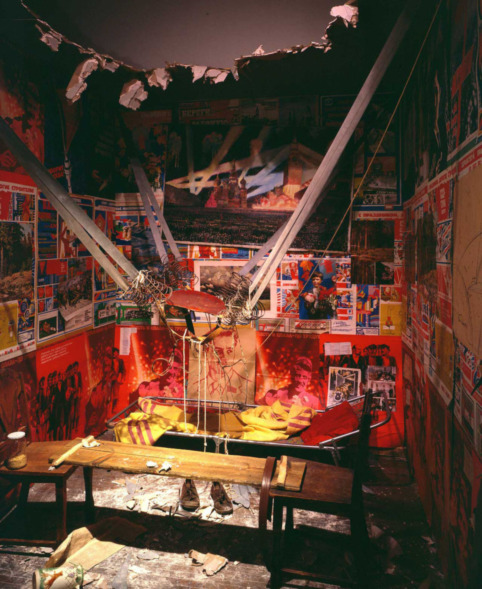

В 1980-х Кабаков начинает создавать инсталляции, которые будут все время разрастаться в масштабе, пока не станут, как назовет их художник, «тотальными». Самая известная из них, «Человек, улетевший в космос из своей квартиры», была сделана в 1985 году, когда в Кунстхалле Берна шла его первая персональная выставка (впервые за границей его работы показали еще в 1965 году), но самого художника из страны не выпустили. Ее герой, как и ее автор, из своей «коммуналки», где полеты в космос только обещают, мечтает вырваться — и для этого строит катапульту — о том, что она все-таки была использована, свидетельствует дыра в потолке.

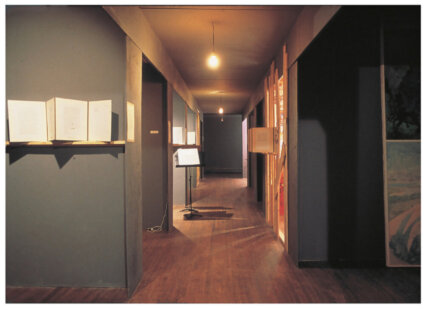

Будет еще и отдельно выстроенная коммуналка — «10 персонажей» 1988 года, и великий общественный сортир без дверей, показанный в 1992 году на Documenta в Касселе, и «Красный вагон» — метафора истории СССР, и «Жизнь мух» (важный символ во вселенной Кабакова), пародия на бессмысленные советские музеи.

«Человек, который улетел в космос из своей комнаты», Илья Кабаков, 1982

«10 персонажей», Илья Кабаков, 1988

«Ящик с мусором», Илья Кабаков, 1981

На вопрос, куда улетел тот, самый первый его герой, традиционно отвечают: «На Запад, в музей» — таким образом приравнивая его к Кабакову, который эмигрировал в 1989 году. Сам Кабаков, впрочем, такой генерализации скорее сопротивлялся. Он любил описывать себя как реинкарнацию гоголевского Плюшкина — полубезумного собирателя улик человеческой жизни: «Каждая вещь — бумажка, перышко, гвоздик — связана с такими воспоминаниями и обстоятельствами, что расстаться с ними — выбросить и погубить эту жизнь, эти обстоятельства».

«Жизнь мух», Илья Кабаков, 1992

«У меня отношение к изображению и сюжетам, как у Акакия Акакиевича. Его давят, мучают — и он вдруг произносит: а зачем вы меня обижаете? Вот этот человеческий писк я очень хорошо слышу. В советской жизни я слышал не только вот эту давилку, как у Мандельштама,— кости в колесе, но я слышал писк вот этого человеческого существа, когда его давят, он — пииии, — говорил он. — В изобразительном искусстве этого человеческого писка никогда не было, никто не делал. Только литература понимала убожество человека на этом свете, только она испытывала влечение к несчастному, русская литература. Соль, суть человека — это быть несчастным. Не гордость, не достоинство, а несчастность». То пародируя, то деконструируя советский миф и его фальшь, Кабаков тем не менее устанавливал памятник частному, а не общему — пусть и выполненный с присущим его эпохе и стилю утопическим гигантоманским размахом.

«Школа №6», Илья и Эмилия Кабаковы, 1993

Одним из последних проектов Ильи и Эмилии Кабаковых (все работы начиная с 1997 года он делал в соавторстве с женой) стал «Корабль толерантности», буквально, — паруса для него были сшиты из детских рисунков со всего света. Последний раз на воду его спускали в Англии, но, кажется, пришло время

для кругосветки.

«Корабль толерантности», Илья и Эмилия Кабаковы, 1993