Амазонка второго авангарда

В этом году «Гараж» должен был проводить первую в России ретроспективу Лидии Мастерковой, которая одной из первых в послевоенном советском искусстве занялась абстракцией. Выставка по известным причинам не состоялась, но в рамках издательской программы музея вышла монография «Лидия Мастеркова: право на эксперимент», написанная ее племянницей — искусствоведом Маргаритой Мастерковой-Тупицыной. Все это идеально вписывается в творческую биографию художницы, чьи немногочисленные выставки в СССР 60-х и 70-х шли в среднем несколько часов. The Blueprint вспоминает главные из них, а заодно рассказывает, как художники в СССР обходили государственную цензуру.

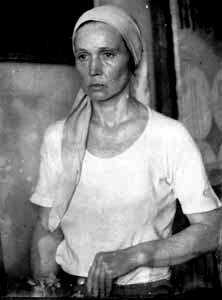

«Мы не ощущали всего ужаса войны, а я была совсем еще девчонкой. При свечке, при лампе керосиновой, в шестиградусном холоде, даже при замерзших лужах на полу я все время продолжала рисовать, даже начала писать маслом» — так Лидия Мастеркова много лет спустя будет вспоминать свою московскую юность. В 1941-м ей исполнилось 14 лет. К тому моменту она уже два года как целыми днями рисовала, копировала работы старых мастеров и прогуливала школу, наворачивая круги по Третьяковской галерее.

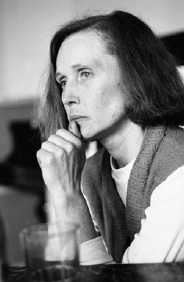

Почву для этой внезапной страсти к рисованию подготовила семья. Отец — «высококвалифицированный рабочий» — обожал пение, не принимал советский строй и воспитывал детей (у Лиды была старшая сестра Нина) на дореволюционной культуре. Мать — из семьи ювелиров — тоже знала толк в музыке и прекрасно разбиралась в живописи. Дядя слыл «знаменитым басом по всей округе», а тетю Мастеркова описывала в письмах как «простую женщину» с отличным вкусом: «Она носила зеленое шерстяное платье с бархатом, камею на пальце. Тогда любили красоту, без нее ничего не делалось». Видимо, чувство стиля передалось Лидии по наследству вместе с любовью к искусству. На кадрах из семейного архива Мастеркова позирует в рубашках свободного кроя (обязательно с закатанными рукавами), водолазках и строгих юбках — художница любила униформу, носила украшения с историей и культивировала несовершенство задолго до Миуччи Прады.

В 1943-м Лидия узнала про открытие художественной школы в районе нынешнего Парка культуры. Это — едва ли не важнейшее место в биографии художницы. Многие преподаватели школы вышли из среды ВХУТЕМАСа (и, по воспоминаниям Лидии, состояли в черных списках): «Это были люди из другого времени, из 1920-х годов. Никогда ничего не навязывали и старались выявить творческую индивидуальность». Талант Мастерковой оценили по заслугам: первый натюрморт, который Лидия написала акварелью в стенах школы, застеклили и повесили в кабинете директора. Художник-авангардист Михаил Перуцкий называл Лидию своей лучшей ученицей (фраза «посмотрите, как у Лидочки!» была одной из его любимых).

В середине 1940-х Мастеркова рыскала по букинистическим магазинам в поисках репродукций импрессионистов, восхищалась Сезанном и Рембрандтом. В 1946 году поступила в МХУ — Московское городское художественное училище. А в 1950-м его закрыли за «левый уклон» — и Мастеркова от живописи отстранилась. Она воспитывала сына Игоря и переживала из-за развода с первым мужем — одноклассником по училищу Владимиром Холиным (брак затрещал по швам после года жизни в коммунальной квартире с родителями, сестрой и двумя кошками).

Владимир Немухин и Оскар Рабин

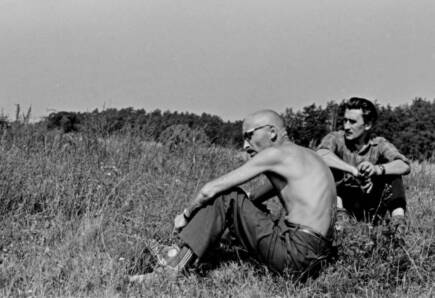

За то, что мир увидел абстрактные «Композиции» Лидии Мастерковой, нужно сказать спасибо художнику Владимиру Немухину. Друг семьи (и бывший возлюбленный двоюродной сестры Лидии) пригласил Мастеркову в свой дом на Оке, в деревне Прилуки, чтобы отвлечь от проблем в личной жизни и «вылечить парным молоком». Вскоре они заключили гражданский брак. А во второй половине 1950-х примкнули к Лианозовской группе. Объединение поэтов и художников противостояло официальной литературе и искусству — изображало «неприглядные» стороны быта, совмещало авангардные приемы с натурализмом — в общем, делало все то, от чего художники-соцреалисты приходили в ужас. Название посвятили железнодорожной станции Лианозово (в расположенных там бараках жили многие лианозовцы — в том числе их неофициальный лидер Оскар Рабин). Самые шумные сборища — попойки и танцы под Rock Around the Clock Билла Хейли — всегда проходили в доме художника Николая Вечтомова.

Лианозовская группа

К группе у Лидии Мастерковой были вопросы («Я думаю, что в этом названии есть что-то натянутое и неприятное»), и она в ней стояла особняком. Большинство лианозовцев занималось фигуративным и политическим искусством — бараки, в которых они жили и которые писали, остались от сталинских лагерей, а сами лагеря возникли в связи со строительством канала Москва—Волга. Мастеркова же довольно быстро в своих работах стала избегать любого прямого нарратива и ушла в абстрактный экспрессионизм. Но главный принцип лианозовцев Мастеркова разделяла на все сто процентов: отказ подчиняться канонам официального искусства. «Я никогда не думала, что мне нужно вступить в Союз художников, узаконить свое положение», — писала художница в 1970-х. Это нежелание связываться с советской властью предопределило ее творческий путь на годы вперед.

Первая сольная выставка

1965 год — 1 вечер

После визита Никиты Хрущева на выставку художников-авангардистов из студии «Новая реальность» в Манеже в 1962 году, во время которого руководитель СССР произнес бессмертное «Мой внук и то лучше нарисует! Вы что — мужики или педерасты проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть?», выставлять авангардное искусство в стране оказалось негде. Художники организовывали свои выставки самостоятельно.

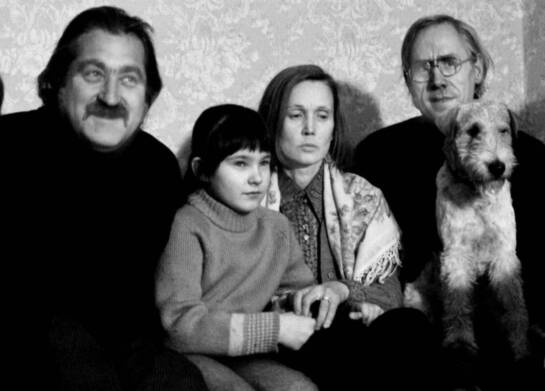

Первая и единственная прижизненная персональная выставка Мастерковой в Москве состоялась в середине 1960-х в квартирной галерее искусствоведа, председателя бюро секции критики МОСХа Ильи Цирлина. Квартира в доме Шаляпина на Новинском бульваре, по соседству с американским посольством, тогда была местом силы советского андеграундного искусства — в ней тусовались и работали художники и поэты. Один из главных теоретиков второго русского авангарда Михаил Гробман писал в дневниках: «Там текла бурная жизнь: Михаил Кулаков писал огромные работы в духе ташистов, бросал смятые тюбики на пол. Саше Харитонову хватало содержимого этих тюбиков на несколько шедевров. Нас было не так много: художников — человек 25, поэтов — 15».

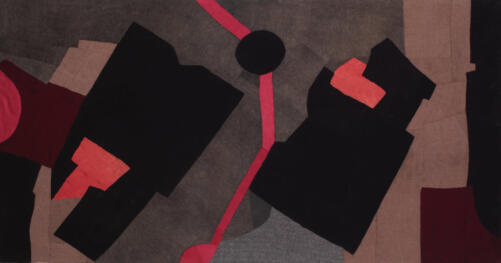

Художник и муж Мастерковой Владимир Немухин вспоминал, что именно на той выставке она познакомилась с коллекционером Малевича и Родченко Георгием Костаки, который совершенно заслуженно и назвал ее амазонкой второй волны русского авангарда: «Лида Мастеркова его буквально очаровала своей резкой, экспрессивной живописью в красно-зелено-черных тонах. Во всем облике Мастерковой он видел обобщенный образ русской художницы от авангарда»

Выставка в ДК «Дружба»

1967 год — 2 часа

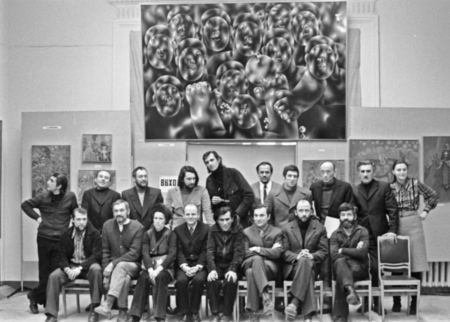

Впрочем, партизанские работы по поиску выставочных пространств велись постоянно, и квартирными выставками никто ограничиваться не собирался. В 1967 году коллекционер Александр Глезер, один из будущих идеологов знаменитой «Бульдозерной выставки», и художник Оскар Рабин, которого друзья за любовь к организаторской деятельности к этому моменту уже называли «министром культуры», нашли лазейку в государственных запретах. Они решили устроить выставку в ДК «Дружба» на шоссе Энтузиастов: Глезер работал тогда в нефтехимическом НИИ в Перове и как государственный работник мог устраивать в ведомственном клубе творческие встречи.

Историческая «творческая встреча», в которой помимо Мастерковой участвовало еще одиннадцать художников, продлилась всего два часа. Столько времени успели провисеть работы на стенах Дома культуры (некоторые художники даже развеску к этому моменту не закончили), прежде чем вызванные обеспокоенным директором ДК работники органов выставку закрыли. Благодаря этому, впрочем, молодые художники наконец поняли — терять нечего и надо идти завоевывать не московские ДК, а сам город.

Бульдозерная выставка

1974 год — 2 часа

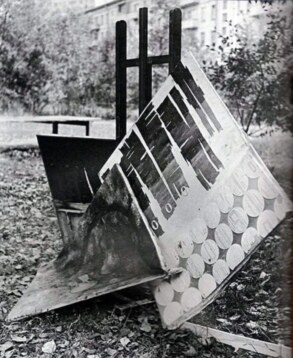

Мастеркова была одной из двух женщин (второй была Надежда Эльская), которые участвовали в знаменитой «Бульдозерной выставке» на пересечении улиц Островитянова и Профсоюзной (сейчас там выходы из станции метро «Коньково») — выставке, ставшей легендарной в том числе благодаря тому, что была разогнана милицией с помощью поливальных машин и бульдозеров.

Дело обстояло так: художники, не состоявшие в Союзе художников, претендовать на помещения для выставок не могли, поэтому неугомонный Оскар Рабин отправил запрос в городской совет Москвы — на проведение выставки под открытым небом. Не получив никакого ответа (законов на такой случай в стране не было), художники решили устроить «пленэр», куда пригласили друзей, коллекционеров и, что важнее, — знакомых иностранных журналистов. Участники (всего в Коньково с картинами приехало 20 художников) рассчитывали на скандал, но последовавшие события превзошли все их ожидания.

Через полчаса после начала смотра на место была направлена группа, включающая три бульдозера, водометы, самосвалы и десятки милиционеров в штатском, которые стали теснить художников и собравшихся зрителей. Часть картин была конфискована, часть уничтожена — Мастеркова сама спасала свои из костра, который развели поборники соцреализма.

Очевидцы вспоминали, как Оскара Рабина, повисшего на ковше бульдозера, фактически протащили через всю выставку. Художников увозили в участок, где работники милиции заявляли: «Стрелять вас надо! Только патронов жалко». Мастеркова, разумеется, от столкновения с советской цензурой, в тот момент оседлавшей дорожно-строительные машины, была в восторге: «Это было замечательно. Такое напряженное состояние — как будто бы вы на сцене со своими картинами стоите, совсем другое ощущение, чем на выставке в помещении».

Выставка

в павильоне «Пчеловодство»

ВДНХ

1975 год — 1 неделя

После «Бульдозерной выставки» советские власти решили сдать назад — при горкоме графиков был создан выставочный центр художников-нонконформистов, которые теперь могли получить доступ к помещениям для экспозиций. Они этой возможностью тут же воспользовались. В итоге в феврале 1975 года художников пустили в павильон «Пчеловодство» на ВДНХ. Выставка шла неделю — значительный прогресс по сравнению с предыдущими двухчасовыми смотрами. Внимание публики было соответствующим: на ВДНХ образовывались те самые «очереди на Серова», участники которых, по сообщениям газет, даже жгли на улице костры.

Официальная пресса, разумеется, была неумолима. «Советская современность, ее активный созидательный пафос, романтика будней и торжество трудовых побед „авангардистами“ не замечается. А если они и обращаются к дням нынешним, то с единственной целью — заявить о своем отчуждении от общепринятых норм и категорий. Жизнь видится ими как бы в кривом зеркале, они воспринимают ее как нечто сумеречное, безысходное. Не за эти ли „мировоззренческие качества“ столь восторженно приветствуют их буржуазные комментаторы? Истинный художник-новатор может обратить свое внимание и на недостатки, существующие в жизни. Но и в этом случае, обличая пороки, он делает это не злорадствуя, а во имя утверждения прогрессивных идеалов. „Авангард“ захлебывается в пене мещанского брюзжания. Вот почему его искусство обречено на прозябание, как растение в подвале без солнца и чистого воздуха», — писал, как будто вчера, журналист «Вечерней Москвы». В том же году Мастеркова вместе с сыном уехала из СССР во Францию.

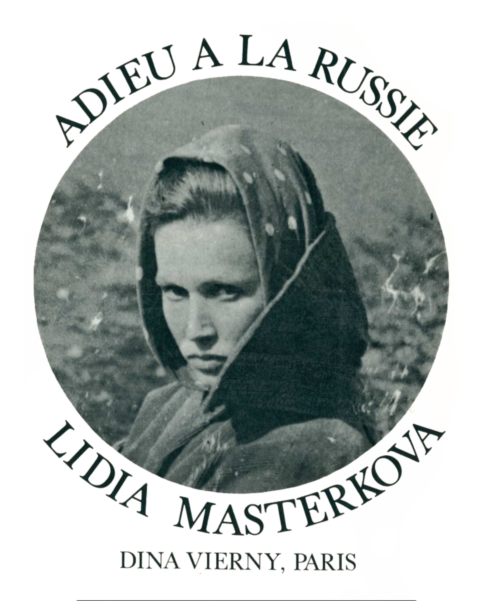

Первая выставка за рубежом

1977 год — 1 месяц

Первая персональная выставка Мастерковой во французской столице состоялась спустя два года — в 1977 году в галерее Дины Верни. Натурщица и товарищ Родена и Майоля, участница движения Сопротивления, певица и светская дама, Верни к этому времени владела собственной галереей и русским художникам покровительствовала, а со многими деятелями второго русского авангарда просто дружила. За два года до выставки Мастерковой Верни выпустила свой знаменитый альбом «Блатные песни» с лагерным фольклором, который впервые услышала на советских кухнях в 1960-х. Несмотря на успех первой выставки, других персоналок в Париже у Мастерковой больше не было — политизированная французская публика хотела социального искусства, а не абстракции.

Впрочем, рассмотреть талант художницы смогли в Америке — все ее большие смотры, начиная с 1980-х, проходили именно там. Ее саму, жившую затворницей в 300 километрах от Парижа (Мастеркова умерла в 2008-м), все это волновало мало — амазонки, которых боялся сам Геродот, как известно, не зависели вообще ни от кого и ни от чего. Что уж тут говорить о выставках и «признании».

За предоставленные фотографии благодарим музей «Гараж»