Как важно не быть серьезным

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В Третьяковской галерее открылась выставка Владимира Немухина «Игра в абстракцию», приуроченная к столетнему юбилею художника-нонконформизма. Но арт-критик Юлия Тихомирова призывает избегать в отношении классика и юбиляра лишнего пафоса и призывает на помощь кэрролловскую Алису, игру в петуха и армию валетов.

«Двадцатые — новые шестидесятые!» — видимо, такое прозрение посетило кураторов государственных и частных институций, за последние годы инициировавших целую плеяду выставок художников-шестидесятников. Прямо сейчас в ЦСИ AZ/ART проходит выставка Дмитрия Краснопевцева, а в фонде «Екатерина» благодаря кураторской воле встретились все советские «метафизики», сформировавшиеся в 1960-1970-е годы. Вот и Третьяковская галерея встраивается в эту тенденцию выставкой Владимира Немухина «Игра в абстракцию».

Проблема и прелесть художников-шестидесятников в том, что от них очень просто «отговориться» общими словами. Экспликации зачастую сводятся к ритуальному повторению одних и тех же общих слов о «метафизических поисках», чувствовании «сути вещей» и «онтологической» подноготной — кажется, этот туман и нарочитая загадочность и привлекают современных интерпретаторов. Действительно, для художников этого поколения характерно выспреннее и, что абсолютно логично, учитывая контекст (то, что нам, с пост- и даже метамодернистской дистанции, видится трюизмом, для поколения шестидесятников было первым знакомством с модернистской, зачастую религиозной философией), некритическое восприятие общефилософских понятий и терминов. Однако за пафосом и патетикой можно не заметить другого: остроумия, разворачивающегося в пространстве новых впечатлений от искусства, именно в эпоху оттепели европейские и американские произведения, а также ряд важных памятников авангарда попали в поле зрения художественного сообщества СССР. Этот социокультурный нюанс явственно отделяет «наши двадцатые» от «их шестидесятых».

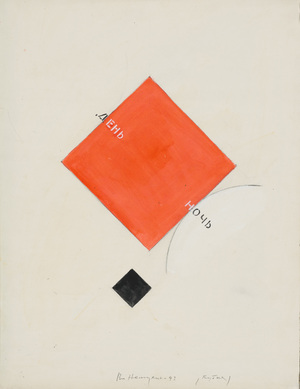

Владимир Немухин, «День-ночь», 1980-е

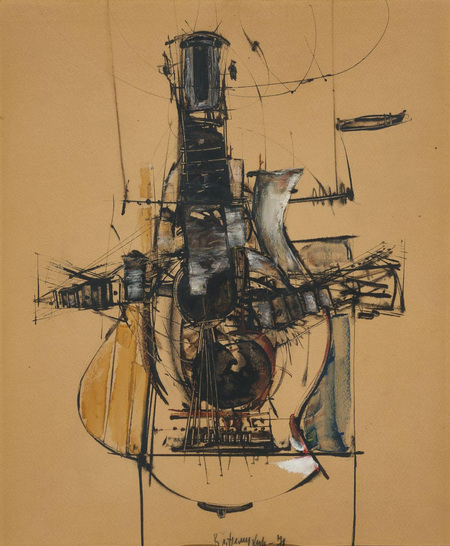

Владимир Немухин, «Гитара», 1971

Название выставки «Игра в абстракцию» дает ключ к настроению Немухина: это ни в коем случае не едкая ирония, не постмодернистская издевка, но изящная игра в пространстве истории искусства. Впрочем, это если верить произведениям Немухина. Если верить авторам вступительного текста, мы на парадной выставке мэтра, «чья юность пришлась на суровые годы...» и который посвятил себя «творческим исканиям философских смыслов». Но, чтобы не путаться в патетической мишуре, стоит сразу же воспринять интонацию выставки: это, конечно, камерный жанр. Предваряет показ живописи, графики и скульптуры Немухина его архив: фотографии в мастерских и во время монтажа выставок, дружеские письма, корреспонденции... и, конечно, плакат «Выставки живописи» под эгидой горкома графиков в легендарном зале на Малой Грузинской. Важно, что с 1958 года Немухин занимался организационной работой в живописной секции горкома — де-факто единственной институции, позволяющей художникам-нонконформистам выставляться.

Афиша «Выставки живописи» пестрит залихватскими автографами: Харитонов рядом с подписью нарисовал петуха, к подписи Кабакова из детской иллюстрации прибежал зайчик, Зверев отметился росчерковым автопортретом, Лев Кропивницкий изобразил будто бы вечтомовского инфернального персонажа, ну а Немухин расписался лаконичным шаржем на самого себя. В каждой подписи есть характер, и витальная, пародическая природа этого артефакта говорит о настроении выставки красноречивее всех возможных сопроводительных текстов. Более того, благодаря этой афише мы можем наткнуться на смыслы, сокрытые от нас, речь о дружеских шутках-перекличках: например, Харитонов рисует на афише петуха, тут же, на выставке, есть картина Немухина с этой птицей, вспоминается и карточная игра в петуха. Полностью эту игру смыслов мы вряд ли поймем, но в этом и заключается обаяние жанра камерной выставки: мы со стороны, с пониманием непреодолимой дистанции смотрим на общение художников-друзей.

Владимир Немухин, «Игра в петхуа», 1971

Евгений Кропивницкий, «Девушка с цветком», 1965

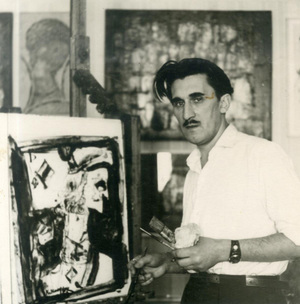

Вот они все рядом — на фотографиях. Немухина видно сразу: шарж кажется даже излишним, ведь сам облик его будто бы гипертрофированно художнический. Берет, усы, богемный (насколько позволял репертуар советской моды) шик — все на грани точного совпадения с расхожим типажом «художник» и веселой ухмылкой тщательно продуманного облика. Фотографии запечатлели Немухина в кругу друзей, в историю они войдут как «Лианозовская школа». Негласно передавая привет вездесущей Биеннале частных коллекций, кураторы выставки Немухина посвятили один из разделов экспозиции собранию самого художника — его он передал Третьяковской галерее. Это работы его друзей и визави, тех, в общении, согласии и полемике с которыми он формировал собственный язык. Тут и Лев Кропивницкий, и Николай Вечтомов, и нетипичный натюрморт Олега Целкова, и Лидия Мастеркова, и многие другие. Это не «диалогическая» выборка, никаких формальных или концептуальных рифм работ Немухина с произведениями его коллекции нет, однако нам представили контекст близкого круга: вновь напоминая о жанре, камерная выставка.

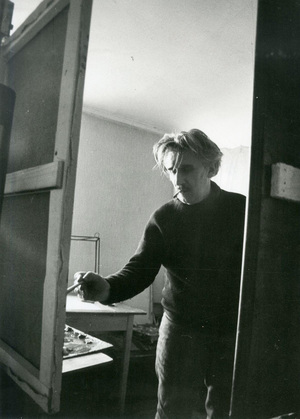

Владимир Немухин в своей мастерской. Химки-Ховрино

Владимир Немухин, «Черный ломберный стол», 1990

Владимир Немухин в мастерской на 4-ой Тверской-Ямской ул., 1978. Фото: И.А. Пальмин

Говоря о Владимире Немухине, волей-неволей сразу вспоминаешь карты: они стали фирменным формальным жестом художника. Приходит он к ним не сразу, сперва была абстракция — импульс интернациональных оттепельных выставок. Сам художник так объясняет свое обращение к ним: «После абстракционизма в мои работы вошли игральные карты. Это был уход от абстракционизма. Я искал предмет, форму, которая дала бы мне возможность заниматься живописью, больше ничего. И я наткнулся на карты». Впрочем, карты стали для Немухина поводом к занятию не столько живописью, сколько пародическому переоткрытию истории искусства. Игральная карта стала для него чем-то вроде элементарной знаковой единицы, из череды которых можно составлять предложения, парафразы, поэмы, парадоксы.

Яркий пример: «Джокер» (1980) благодаря колориту и характерной композиции явно считывается как парафраз «Туши быка» Рембрандта. Немухин изображает биоморфную оболочку, фактура живописи намекает на высушенную шкуру, а порезы, ставшие в какой-то момент спутникам карт в системе художника, считаются уже физиологически. Это, конечно, не пародия на Рембрандта, референт тут никак не высмеивается, он используется как мысленный подмалевок. Это процесс пересборки знакомого образа. Формальная задачка: используя карты, переоткрыть для себя классику, не становясь при этом пересмешником.

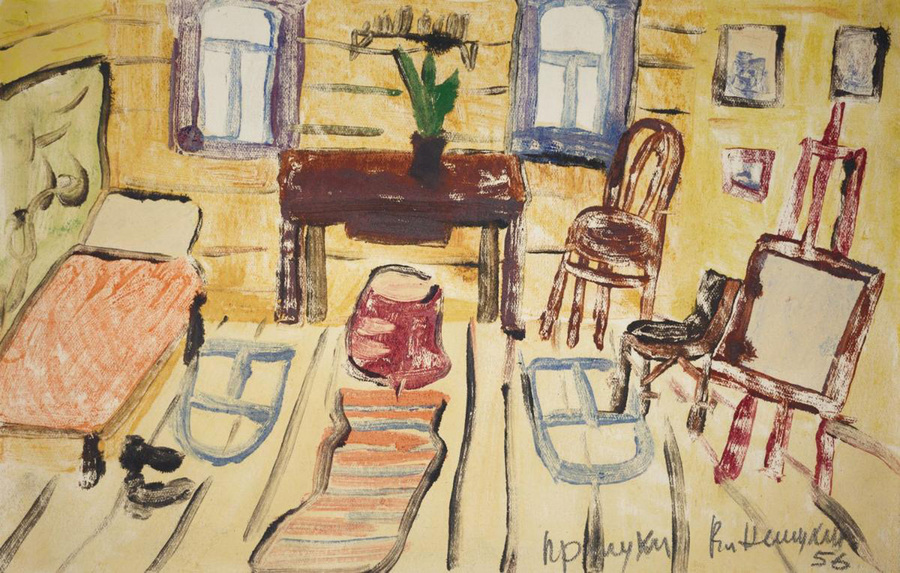

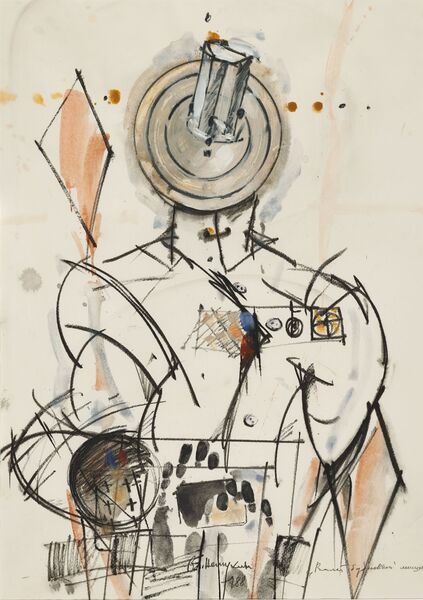

Владимир Немухин, «Прилуки. В большой комнате», 1956

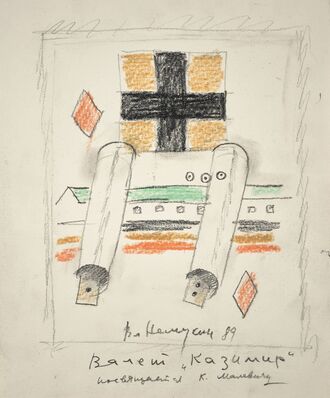

История карт в отечественном искусстве пусть не обширна, но значима: это и карты Ольги Розановой, и «Бубновый валет». О них Немухин знает и с ними играет, так же как и с историей домодернистского искусства. Называя работу «Бубновый валет», Немухин использует язык супрематистских штудий и плакатов. В другой работе, в рисунке тушью «Валет Бубновый. Мишень» (1988), он создает гибрид: голова-мишень, напоминающая о Джаспере Джонсе, и намеченное очерком тело атлета, такой мог бы посоревноваться с Машковым и Кончаловским с их двойного автопортрета. Валетов Немухин создает множество: есть «Валет Всеволод Мейерхольд», «Валет Родина», «Валет-гитарист», «Валет Казимир» — хватит на целую карточную армию. Милитаристские ассоциации может навеять навязчивый мотив: руки-дула, из которых торчат карты. Карточный автомат.

Владимир Немухин, «Бубновый валет», 2000

Владимир Немухин, «Валет Казимир. Посвящается К.Малевичу», 1989

Владимир Немухин, «Валет бубновый. Мишень», 1988

Армия эта, впрочем, сродни карточной страже в кэрролловской сказке про Алису. «Алиса в Стране чудес» стала не только символом парадоксального мышления, но и произведением, на примере которого объясняются многие формальные ходы: в том числе «пародическая» природа произведения, в противовес пародийному не высмеивающая нечто, а показывающая его изнанку или остраняющую пересборку. Немухин, подобно Кэрроллу, любит играть с масштабами: в его «Ломберных столах» карты то сами прикидываются миниатюрными столиками в пространстве картины, то вдруг вновь становятся сомасштабны пространству холста-стола. Пограничная природа коллажа, мерцающее его состояние Немухина интересует прежде всего: карта в одной картине может быть намертво вмонтирована в холст и изображена маслом как «расплавленный» элемент; карта может быть прикрыта слоями белого цвета, а может остаться лишь в разрезах, напоминающих о практике Лучо Фонтаны.

Немухин не делает из истории искусства пастиш, не ставит целью при помощи Фонтаны деконструировать, скажем, Малевича или Розанову: ему интереснее собирать комбинации из заранее выбранных художником знаков. Вокабуляр Немухина не едкий, но остроумный — игра позволяет ему не уходить в разговоры об абстрактном «высоком», но взаимодействовать с материей, причем как с буквальной материей живописи, так и с материалом истории искусства, вдруг открывшимся в его время. Формалистский азарт, живой интерес и любопытство, сопутствовавшие художнику на протяжении всей жизни, восходят к оттепельным настроениям, сам он признается: «Я представитель все-таки не современности, а, скорее, 1960-х годов» — однако о важности всех этих качеств нам не стоит забывать и сегодня, когда на место открытости пришла изоляция.