Что это было

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ, Денис Лапшин

В ЦСИ «Винзавод» открылась выставка «Это было со мной»,

куратор которой Виктор Мизиано собрал десятку художников,

чье творчество связано с ЦСИ, и предложил им переосмыслить старые работы и создать новые в диалоге с собой и пространством. Арт-критик Юлия Тихомирова изучила результат и выбрал пять примеров, где этот диалог получился наиболее эмоциональным.

Владимир Логутов, «Так»

Александра Сухарева, Детский рисунок, «Без названия»

Владимир Логутов, «Так»

ЦСИ «Винзавод» достиг возраста рефлексии,

во всяком случае, так считают его создатели и руководители, открывшие выставочное направление НИИ «Архив». Намекающая на научную подоплеку аббревиатура, конечно, должна считываться как игра: все же речь идет о современном искусстве — однако первая выставка в серии была именно архивной, с акцентом на документах и документациях.

Вторая серия гораздо более личная: куратор Виктор Мизиано как режиссер на пробах добивается от выбранных художников наиболее точного и личного произношения одной и той же фразы «Это было со мной». Куратор оставляет название без знака препинания, указывая на необходимость открытой эмоциональной интерпретации: горько-сладкая ностальгия многоточия, горделивая поза восклицания, вопросительное неверие, вызванное вдруг открывшейся дистанцией… — посмотрим, какие интонации выбрали художники, осмысляющие свою практику и свою жизнь на «Винзаводе».

Фото на фоне: Дмитрий Филиппов, Внутри аудиоинсталляции

«Без названия»

Иван Новиков,

Инсталляция «Locus Sacer»

Иван Новиков — художник, в чьих проектах сложносочиненная монохромная живопись приобретает исследовательскую подоплеку и инсталляционное воплощение, как на недавней выставке «Синий» в pop/off/art, где живопись экспонировалась на подставках для экранов. В последние годы Иван занимается «синей серией»: аскет-формалист поставил себе задачу создавать исключительно синие работы. Слово blue в одном из значений ассоциируется с грустью, меланхолией и тоской по ушедшему — именно эту ипостась выбранного цвета Новиков раскрывает на «Винзаводе» в инсталляции Locus Sacer. Квазиархитектурное сооружение, напоминающее одновременно церковную кафедру, ледяную горку и детские постройки из мебели, — мемориал, который художник выстроил своим родителям. На длинном, закрученном спиралью листе синего цвета, как на живописной мантии, разложены бусы и фигурки лягушек — то, что коллекционировали родители Ивана.

Иван Новиков, Лягушки из инсталляции «Это было со мной»

Иван Новиков,

Инсталляция «Locus Sacer»

«С 2011 года родители жили в деревне, выбирались в город “под выставку”, и это посещение увязывалось с пополнением их коллекций — покупкой новой фигурки лягушки или бус. Они не имели прямого отношения к искусству, но были эстетическим выбором моих родителей. Вот и получилось, что ЦСИ “Винзавод” для меня — это точка встречи с родителями, где мои выставки соединялись с их тихим, домашним коллекционированием», — комментирует художник. Внешнему наблюдателю смотреть на эту работу слегка неловко, так, как бывает, когда случайно оказался свидетелем чьего-то болезненного откровения. Эту неловкость подчеркивает и принципиальный уход от лаконичного эстетства в пользу домашней аляповатости. И благодаря этому инсталляция Новикова — точное попадание в одну из самых сложный эмоций, связанных с осмыслением прошлого: мысли о людях, которые в этом прошлом остались.

Иван Новиков, Бусы и лягушка из инсталляции «Это было со мной»

Сергей Сапожников, Фото-инсталляция в смешанной технике «Без названия»

Ирина Корина, «Коворкинг-зона

“У черной скалы”»

→

Ровно над инсталляцией Новикова, на втором этаже выставки, развернулось во всей красе другое архитектурное сооружение — «Коворкинг-зона “У черной скалы”» Ирины Кориной. Художница пересобрала несколько своих работ, сделав акцент на партиципаторной сущности своей практики: главными участниками ее работы должны стать зрители, для них она приготовила столы с пластилином. По итогу сотворчества всех посетителей должна получиться общая пластилиновая композиция. «Я думаю об этой работе как об архитектуре антрактов, о пространстве встреч и остановок. В ЦСИ “Винзавод” это особенно важно — здесь всегда есть пороги, лестницы, коридоры, где люди общаются, отдыхают, обсуждают увиденное».

Ирина Корина, «Коворкинг-зона

“У черной скалы”»

Ирина Корина, «Коворкинг-зона “У черной скалы”», «Дежурный чудак»

Ирина Корина,

«Скала»

←

Другой важной частью проекта стал «Дежурный чудак» с недавней выставки «Не слитно, не раздельно» в «ГЭС-2». Эта работа — пластическая метафора памяти, которая похожа не на картотеку, а на странные нагромождения зыбких фрагментов, сплавленных в амальгаму. Художница создала это причудливое здание по мотивам своих впечатлений от поездки в Узбекистан: фрагменты, цвета, фактуры — художница по памяти воспроизводит детали увиденного, в субъективном восприятии реальность принимает причудливую форму. По сравнению с вариантом из «ГЭС» этот «Чудак» стал лаконичнее, прозрачнее, звонче; принцип создания здания тем не менее тот же. Переплавление, переработка, пересборка — все это относится и к памяти, и к совместной работе посетителей с пластилином.

Часть экспозиции

«Это было со мной»

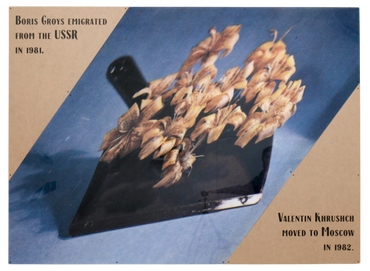

Ян Гинзбург — художник, программно работающий с архивом. Работает не столько как кабинетный ученый, сколько как коллекционер, которому важен живой контакт с найденными вещами-артефактами: если бы безумные собиратели из романов близкого кругу обэриутов писателя Константина Вагинова начали рефлексировать и занялись бы современным искусством. Отправной точкой для Яна и его проекта «Механический жук» становятся обаятельные мелочи: открытка, которую апроприировал в своих произведениях Кабаков, фотография художников на отдыхе — все эти фрагменты он скрупулезно собирает и постиронически осмысляет. Так создаются остроумные и сюрреалистические образы: советские модницы с абажурами вместо голов, автомобильные шины, превратившиеся в гигантские нимбы для вписанных в их сердцевины портретов неофициальных художников, металлический контур человека из «Душа» Кабакова, ставшего похожим на джина.

Ян Гинзбург,

«Не выбрасывай меня»

Ян Гинзбург, «Жук»

Ян Гинзбург, Экспозиция «Механический Жук. Реминисценция»

Дмитрий Гутов, «Рана»

Ну а две другие работы великолепно представлены в ансамбле: речь о работах Петра Белого и Дмитрия Гутова, — вместе они представляют память ранящую и память-рану. Гутов — связующее звено между двумя выставками архивной серии: его «Стопы» были представлены в первой серии НИИ «Архив». Сейчас же он делает парафраз «Стоп» — увеличенный в масштабе фрагмент картины Караваджо «Неверие апостола Фомы». Петр Белый в своем проекте «Пауза» сочетает две фланкирующие пространство циркулярные пилы с нанесенными на стену брызгами черной краски. Пауза как стоп-кадр из триллера (видимо, триллера про абстрактный экспрессионизм). Конечно, сопоставить рану и оружие — прием спектакулярный, театральный, но недаром мы сравнили Мизиано с режиссером на кинопробах. Этот эффектный ход работает на аффект: ощущение искусства как острия жизни сочетается с той самой проблематикой неверия в чудо — «Это было со мной?!»

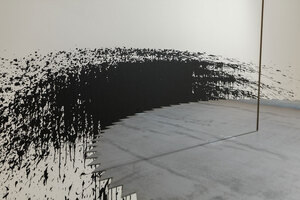

Петр Белый, Инсталляция «Пауза»