В кругу своих

ФОТО:

ИРА КОЛОМИНА, ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Биеннале частных коллекций — проект, объединивший 40 культурных институций по всей стране, чтобы привлечь внимание к феномену коллекционирования, — вышел на финишную прямую. Еще идут выставки: в Москве — «Сообщение. Другая история российской фотографии» в фонде Ruarts, «Разум и чувства» в фонде «Екатерина», в Петербурге — «Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных» в KGallery, в Суздале — «Искра» в «Ларце». Продолжается и образовательная программа: в Москве в последнюю декаду октября будут обсуждать рисунок как объект коллекции, жизнь с коллекционным дизайном и этику и эстетику религиозных коллекций, а в Петербурге помимо дискуссий, например, о том, каково быть наследником коллекции, пройдет молодежная конференция на тему «Кто что собирает — и почему: Российские частные коллекционеры XX — начала XXI веков». За интеллектуальную программу биеннале в ответе Лия Чечик — директор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета в Санкт-Петербурге. The Blueprint побывал у нее в гостях дома и на работе.

Про совриск

и личный выбор

Современное искусство сегодня в сложном состоянии. Мир вокруг сильно изменился. Художественная сцена оказалась в условиях фрагментации, частичной изоляции. Многие художники и кураторы работают в «серых зонах» между институциями, вне привычных инфраструктур, создавая временные, горизонтальные сообщества. Эта независимая энергия очень сильна, но у неё нет языка, чтобы быть услышанной шире, чем локальное сообщество. Биеннале частных коллекций как раз пытается ответить на эту ситуацию, не «исправить» её, а осмыслить. Это важный сдвиг: показать, что частная инициатива, личный выбор, индивидуальный взгляд сегодня могут быть не менее значимыми, чем институциональные решения.

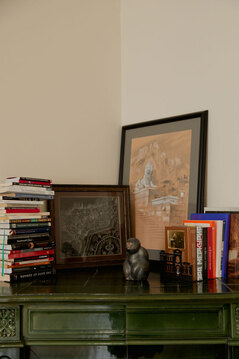

Черная графика —

это великий грузинский художник Мамия Малазония, подарок, который я получила в одну из моих последних поездок в Тбилиси.

Про воображаемую коллекцию

Я выросла в доме, увешанном картинами. Но это нельзя назвать коллекцией, скорее, естественной средой, где искусство просто было частью повседневности. Эти работы попадали в дом разными путями, кто-то дарил, что-то оставалось после выставок, что-то просто «оседало» и оставалось с нами. Если бы я когда-нибудь осознанно начала собирать коллекцию, то это, без сомнения, была бы коллекция рисунков. В рисунке есть особая уязвимость и непосредственность — момент, когда мысль только рождается и ещё не стала композицией. Рисунок, пожалуй, самое честное высказывание художника.

"

Частная инициатива, личный выбор, индивидуальный взгляд сегодня могут быть не менее значимыми, чем институциональные решения.

Про биографию до рождения и паркет ЦДХ

Я родилась в Тбилиси. Папа, художник Анатолий Чечик, по образованию архитектор, много лет прослужил в Киевском театре имени Ивана Франко, а когда встретил мою маму, все бросил и переехал к ней в Тбилиси, где стал заниматься живописью и графикой. А мама, искусствовед и арт-критик Нина Геташвили, закончив МГУ, всегда стремилась обратно в Москву, но толчком к переезду послужила начавшаяся в перестройку гражданская война. Мне было два года. Когда-то я для себя сформулировала, что Тбилиси — это часть моей биографии, которая закончилась с моим рождением. В начале 90-х мама открыла галерею, которая называлась «Нина», и погрузилась в новый для нашей страны арт-бизнес. Она очень активно занималась плеядой своих друзей-художников, делала выставки в Кембридже, в Париже, ездила в Мадрид на ARCO, участвовала в «Арт-Москве» и «Арт Мифе». Фактически я выросла на паркете ЦДХ и, несмотря на все его минусы, очень люблю это здание. Но главное, я всегда находилась в окружении людей, которые страстно коллекционировали искусство.

Про Венецию

и Пегги Гуггенхайм

Я училась в МГУ и была уверена, что пойду по маминым стопам, — открою галерею, буду заниматься современным искусством. После первого курса устроилась волонтером в фонд поддержки современных художников, меня определили помогать [художнику] Дмитрию Гутову, с которым мы с тех пор дружим. Но на третьем курсе случились лекции Ивана Ивановича Тучкова по искусству Возрождения, и я влюбилась в XV век. Итальянский язык я учила с удивительным человеком-оркестром — Валерием Сировским, переводчиком, проработавшим много лет на «Мосфильме», художником, литератором. На четвертом курсе я решила заниматься художественными связями Венеции и мусульманского Востока, и Валерий написал с просьбой посоветовать какую-то литературу своему венецианскому другу. Другом оказался профессор-латинист, специалист по Вергилию Марио Джеймонат. Марио вместо советов ответил — пусть девочка сама приезжает и ищет. В общем, я уехала в Венецию в первый раз на месяц, и это был, как говорится, life-changing-момент, потому что Марио меня ввел в венецианскую жизнь — повел меня по всем архивам, библиотекам, со всеми познакомил, сказал сиди работай, к ужину ждем. Через год я вернулась в Венецию на стажировку в Галерею Пегги Гуггенхайм. Мало того, что я водила экскурсии и изучала одну из главных коллекций XX века, в свободное от музея время я продолжала писать свой диплом и изучать Венецию как место бытования различных коллекций, которые собирались семьями аристократов, самими художниками, путешественниками. Мне кажется, в полной мере феномен коллекционирования мне удалось понять именно там. Это способ познания мира, диалога с ним и одновременно форма самопроектирования. Коллекционер выстраивает новую систему отношений между предметами, эпохами, «историями», встраивая в нее и самого себя.

Про то, чему не учат искусствоведов

К моменту моего возвращения — после магистратуры английского Университета Уорвика, посвященной венецианскому искусству, и аспирантуры венецианского университета Ка’Фоскари — в Москве открылся Еврейский музей, и меня пригласили стать координатором исследовательского центра музея. Я сразу окунулась в совершенно другой мир, который был ненадолго прерван моим декретом. Когда моей дочке было три месяца, я вернулась в музей возглавить образовательный отдел. Этот период я жила на адреналине: иметь на руках младенца и впервые руководящую должность было нелегко. Я с нуля училась быть руководителем — оказалось, что на искусствоведении этому не учат. Самым сложным для меня было научиться делегировать и при этом не терять контроль над процессом. Я постоянно искала баланс между доверием и вовлеченностью, между необходимостью не скатываться в микроменеджмент и потребностью понимать, что происходит на каждом этапе. Главное было дать людям ощущение смысла и свободы в рамках общего направления, чтобы команда двигалась вместе, а не просто выполняла поручения.

Фотограф Пьеро Марсили Либелли работал на съемочной площадке у Антониони и у многих других режиссеров, позже был фотокорреспондентом в горячих точках для главных итальянских газет. В 2018 году я сделала его выставку в рамках Московской фотобиеннале. Тут заливаются смехом Федерико Феллини и Акира Куросава.

"

Я с нуля училась быть руководителем — оказалось, что на искусствоведении этому не учат.

Про игру в шедевры и частные коллекции

Вообще моя самая сильная способность — находить своих людей и соединять людей между собой. Из всех мест, куда я попадаю, где бы я ни была, со мной остаются люди. Из Еврейского музея таким человеком стала Маша Насимова, которая, будучи главным куратором Еврейского музея, сделала выставки-блокбастеры — Аниша Капура, Герхарда Рихтера и многие другие. Программа к выставке Капура была первым моим проектом как руководителя публичных и образовательных программ. Позже Маша предложила мне работать вместе с ней над выставками. Набивая шишки в работе, я училась быть куратором. Как частная институция, мы много работали как раз с частными коллекционерами. Например, наш большой успех — выставка «Игра в шедевры» 2019 года — была почти полностью собрана по частным коллекциям, а из больших музеев только ГМИИ и Эрмитаж не испугались нашей фантазии.

Про то, зачем археологам ИИ

Для меня Петербург — это, конечно, Европейский университет, в котором я с осени 2021 года возглавляю Школу искусств и культурного наследия — совместный проект университета и Государственного Эрмитажа. Мы объединяем академическую науку, практический опыт одного из лучших музеев мира и новые технологии. В нашей школе работает лаборатория «Искусственный интеллект и искусство». Мы занимаемся исследовательскими задачами и разрабатываем инструменты на основе ИИ для анализа произведений искусства, исторических артефактов и других визуальных данных.

Важно понимать, что для того, чтобы алгоритм вообще мог работать, необходим достаточно большой массив данных. Культура же состоит из уникальных вещей. Тем не менее есть области, где ИИ может применяться. Например, археология — наука не об уникальных шедеврах, а об обобщении множества объектов, через которые мы восстанавливаем картину исторической повседневности. Или, скажем, печатная графика, где существует множество идентичных или близких по типу изображений. Наши первые крупные проекты как раз посвящены анализу археологических материалов и английской сатирической гравюры XVIII века.

Про академическую глубину и новую педагогику

Если говорить о том, что сегодня происходит с образованием в гуманитарных дисциплинах, то здесь чувствуется сильное давление и необходимость постоянного переизобретения себя. От гуманитариев требуют быть «полезными», «прикладными», давать осязаемый результат. Поэтому появляются гибридные программы: искусство + технологии, искусство + менеджмент, искусство + наука. Это порождает новые коллаборации, но и часто приводит к потере академической глубины. Есть и общий сдвиг в сторону проектности. Образование все чаще строится вокруг практики: выставок, кураторских лабораторий, музейных проектов. Университеты становятся похожи на культурные центры, а учебные процессы — на исследовательские резиденции. Это очень оживляет систему, но требует новой педагогики — менее иерархичной, более диалоговой и экспериментальной. Мы стараемся в школе идти на эти эксперименты, но нам важно не потерять исследовательской академической глубины. Это очень сложно, но я в нас верю.

"

От гуманитариев требуют быть «полезными», «прикладными», давать осязаемый результат.

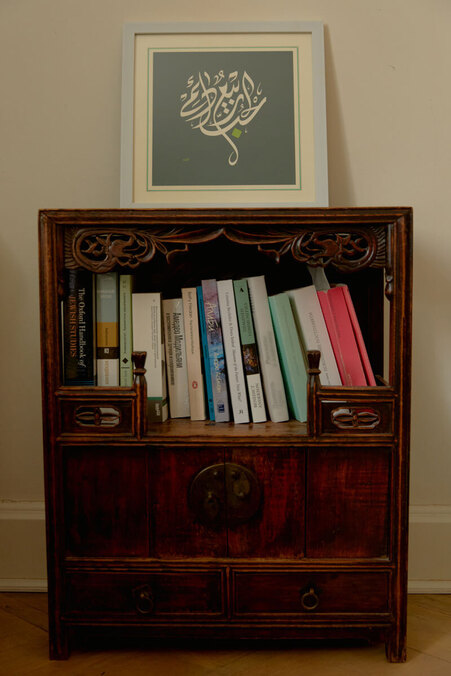

Мой дедушка тоже был художником. Даже в глубокой старости он продолжал работать. У него есть целая серия вот таких композиций: натягивая на тонкие тросточки синюю ткань, он часами аккуратно выводил на ней цапель и аистов. К сожалению, я была слишком маленькой, чтобы спросить, откуда в его воображении рождались эти образы.

Про Дом Бенуа и пустоту

Переехав в Петербург, я поселилась на Петроградской стороне и, конечно, стала фанатом Петроградки... Я живу в Доме Бенуа, где Шостакович писал Ленинградскую симфонию и где жили Надежда Добычина, Киров и многие другие. Первый год моя дочка Кира считала, что Музей Кирова назван в честь нее. Мой питерский дом — это полупустая большая квартира, куда я перевезла совсем мало вещей, мне хотелось сохранить в ней воздух и пространство. Но потихоньку она тоже наполняется книгами и искусством. Ее владельцы очень трепетно восстанавливали все исторические детали, собирались делать в ней резиденцию для скандинавских художников, но случился ковид. Теперь у меня есть гостевой альбом, а ключи от квартиры ходят по московским друзьям-коллегам — в доме всегда живут гости. Мне важно было в трудные времена наполнить дом жизнью.

В моем доме много работ моих друзей. Моя школьная подруга Женя Бобкова, ставшая большим ученым-урбанистом, на самом деле всегда мечтала быть художником. В свободное от университетской работы время она делает удивительно тонкую и нежную графику.

Про рабочие встречи на ходу

Я заядлый автомобилист, но летом пытаюсь ходить пешком — в прошлом году обошла весь город, специально уезжала в разные районы и шла до дома, чтобы еще лучше почувствовать город. Мне все время говорили про то, что в Петербурге все медленнее, спокойнее — ты обязательно заскучаешь. У меня не получается скучать, я ничего не успеваю. Когда на ремонт закрывали Троицкий мост, я ходила из дома на работу пешком и по дороге умудрялась сделать кучу рабочих задачек, потому что буквально через каждые 200 метров встречала знакомых, мы останавливались на три минуты и сразу же решали какие-то вопросы. Это было очень приятно. Для меня это главный признак того, что это уже мой город — свои люди. Дочка перестала хотеть в Москву, и у нее здесь друзья, и когда она в первый раз сказала «Таврик», я очень обрадовалась.

Про принятие апатии

Если же меня настигает апатия, я от нее не спасаюсь, я ее проживаю. Я научилась ее воспринимать не как провал, а как паузу, без которой невозможно движение. Когда она приходит, я стараюсь ничего не форсировать: запираюсь на сутки в спальне с сериалом или книжкой (из последнего это были «Резиденция» и «Девушка моего сына» и запоем прочитала «Пламя свободы» Вольфрама Айленбергера). В какой-то момент чувствительность начинает возвращаться.

"

В современной реальности любое долгосрочное планирование уже вызывает смех, но как раз в такое время частные инициативы могут создавать круги взаимопомощи.

Про Биеннале частных коллекций и круги взаимопомощи

Биеннале частных коллекций получилась как чистый эксперимент, и в таком формате довольно успешный. Пока что это проба разных форматов и инициатив. В современной реальности любое долгосрочное планирование уже вызывает смех, но как раз в такое время частные инициативы могут создавать круги взаимопомощи. Мне кажется, образовательная программа — это повод продолжить разговор, потому что, каким бы масштабным ни был выставочный проект, он все равно ограничен: есть определенная тема, за которой скрывается много дополнительных контекстов и слоев, не всегда показанных на выставке, когда не все нужные экспонаты можно получить. Биеннале— тот случай, когда можно расширить контекст. С одной стороны, хочется показать, что коллекционирование имеет многовековую историю. С другой, дать срез российского коллекционирования, причем не только современного искусства. Показать разнообразие материала для коллекционирования, форматов, отношений, проанализировать контекст.

Моя однокурсница и подруга, а теперь прекрасный арт-терапевт Лена Верховская каждый раз привозит мне из Израиля разные картинки, которые она находит у местных художников-ремесленников и которые у нее ассоциируются со мной.

Про конечность всего

Благодаря работе в Еврейском музее я познакомилась со многими коллекционерами уникальных исторических артефактов. Один из них стал моим близким другом. Это один из крупнейших коллекционеров иудаики в мире. В его доме в Тель-Авиве оборудовано хранение, которому позавидовал бы любой столичный музей. Его коллекция всегда была открыта для исследователей, для студентов, для музеев, для него было важным, чтобы коллекция приносила пользу, чтобы знания, которые она несет, передавались. На основе его коллекции только лично я сделала три выставки в Еврейском музее в Москве, а сколько таких выставок было по всему миру, не счесть. В последние годы он понял, что собрание целиком невозможно передать ни в какую институцию, как он мечтал, поэтому постепенно распродает коллекцию. И вот уходят вещи, уходит и он, — я наблюдаю это с восхищением и ужасом.

14 ОКТЯБРЯ 2025

0