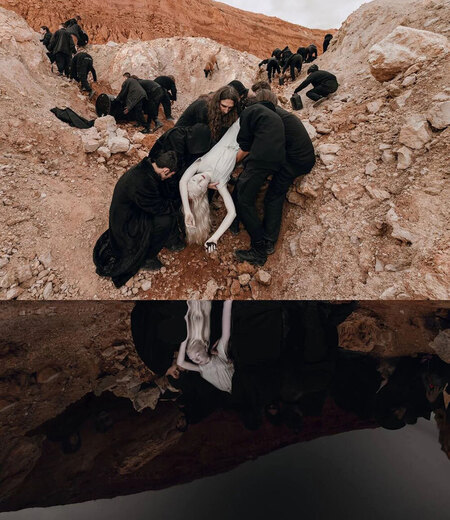

иллюстрации:

юля попова

Охотники

и собиратели

Пока государство все строже следит за культурным полем, все чаще оставляя за собой решающее слово в вопросах творчества, частные коллекции остаются, вероятно, самыми свободными и как минимум самыми не идеологизированными арт-собраниями.

В том, должны ли коллекционеры становиться меценатами, про-светителями или хотя бы хранителями современного искусства, разбиралась Анна Морозова.

В июле 2017 года на видеоплатформе Forbes состоялась дискуссия художника Владимира Дубосарского и бизнесмена-коллекционера Петра Авена о развитии российского современного искусства. Обсуждали, кто первичен на арт-рынке: коллекционер, покупающий работы и таким образом влияющий на карьеру художника и культуру в целом, или художник, создающий эти работы. Какая мотивация важнее при покупке работ: чувство ответственности за развитие национальной культуры или желание выгодно инвестировать. Петр Авен рассказывал о своем неудачном опыте инвестиций в современное российское искусство. Приводил аргументы: низкую ликвидность произведений, прохладную реакцию на них западных критиков и арт-дилеров. Сожалел об отсутствии шедевров у ныне живущих художников, о вторичности идей: «Они великими уже не будут», — утверждал Петр Авен. Художник Дубосарский приводил примеры из истории русского искусства. Вспоминал заводчика-мецената Юрия Нечаева-Мальцова, пожертвовавшего на строительство музея изящных искусств в Москве (сейчас ГМИИ им. Пушкина) 2,5 млн рублей. Коллекционеров-предпринимателей Щукина и Морозова. И Третьякова, собравшего галерею национального современного искусства (сейчас Государственная Третьяковская галерея), видевшего в создании общедоступной галереи свой долг перед обществом, «чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях». Третьяков действовал в логике московского образа мыслей: к концу XIX — началу XX века весь социальный сектор в городе, включая читальни, библиотеки, приюты, психиатрические, инфекционные, детские больницы, был создан на пожертвования частного капитала.

Будучи человеком дела, расчетливым и рассудочным, отчаянно торговавшимся с художниками, Павел Третьяков саму идею искусства как область инвестиций не признавал. Верхом пошлости, идущей от французских маршанов, он считал представления о художественном произведении как о товаре, а торговлю искусством — «игрой на повышение и понижение». Владимир Дубосарский, защищая современное российское искусство, выступал в логике Третьякова: целью покупки искусства настоящего коллекционера, по его мнению, должны быть не деньги, что можно заработать, выгодно перепродав работы через несколько лет, а планомерное развитие коллекции и поддержка искусства на протяжении десятилетий.

Авен отвечал Дубосарскому, что назиданий не приемлет и не нуждается в том, чтобы его учили, что и как покупать. Так в XXI веке вновь возникла традиционная дискуссия о положении художника в русском обществе, о конфликте идеалов творчества и реалий рыночной экономики. Двести лет назад, в 1824 году, эти вопросы задавал Александр Пушкин в своем «Разговоре книгопродавца с поэтом». В 1926 году в «Разговоре с фининспектором о поэзии» вопросы ставил Владимир Маяковский.

?

Кто первичен на арт-рынке: коллекционер, покупающий работы и таким образом влияющий на карьеру художника и культуру в целом, или художник, создающий эти работы

Глазами общества

Весной 2025 года на «Винзавод» на встречу с коллекционерами и галеристами приехал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Отметив, что он впервые на «Винзаводе» (центру, основанному Романом и Софьей Троценко, исполнилось 18 лет), директор Эрмитажа подчеркнул роль коллекционеров в создании портрета нашего времени, значение частных собраний в истории национальных музеев (в основе каждого крупного мирового собрания — частная коллекция). Коллекционеры по очереди озвучили свои доклады-презентации. Пиотровский слушал выступавших с видимым одобрением. Так, Ирине Седых, описывавшей превращение Выксы в центр современного искусства под руководством возглавляемого ею фонда «ОМК-участие», директор Эрмитажа сказал, что ее действия напоминают Августа Сильного (курфюрст Саксонии среди прочего основал Дрезденскую картинную галерею. — Прим. The Blueprint). Практическую цель встречи озвучила завотделом современного искусства Эрмитажа Марина Шульц: в ситуации прекращения культурных обменов музей могут выручить коллекционеры, если предоставят работы на постоянное экспонирование. «Нам нужно выстраивать партнерство между музеями и коллекционерами, чтобы делать искусство доступным широкой аудитории», — убеждала Шульц.

С тем же посылом в 2025 году открылась Первая Биеннале частных коллекций, организованная фондом «Новые коллекционеры» (учредители фонда — бывший директор ГМИИ им. Пушкина, арт-дилер Марина Лошак, бывший директор «Сотбис-Россия и СНГ», искусствовед Михаил Каменский, бывший директор музея «Гараж» Антон Белов, коллекционер Антон Козлов, коллекционер, инвестор Екатерина Лапшина), планирует показать 40 выставок в 12 городах России с участием 100 частных коллекций.

❞

Сегодняшних коллекционеров отличает

некий миссионерский долг перед культурой

в широком смысле слова. Зрелые коллекционеры, понимающие важность своего дела, ставят

перед собой серьезные вопросы: способствуют публикации книг и каталогов художников,

на свои деньги снимают фильмы, занимаются выставками, создают институции.

— убеждена Марина Лошак

Пока все проекты Биеннале частных коллекций идут на частных площадках. Вероятно, это делается и для того, чтобы избежать всякого рода цензурных вмешательств, как не раз уже происходило в Москве в выставочных залах, музеях и на ярмарках. Но и потому, что многие виды коллекционирования, прежде всего современного искусства, произведений ныне живущих художников сегодня воспринимаются как зона риска. И государственные музеи стремятся таких выставок не проводить. К 2024 году сформировалось устойчивое негласное разделение: искусство, от античности до авангарда, первой трети XX века — на выставках в государственных музеях, от авангарда до современного искусства — в частных музеях, выставочных залах фондов и галереях.

В 2024 году в Третьяковке был расформирован отдел новейших течений, сначала ушла руководитель отдела, искусствовед Ирина Горлова, а после, уже в 2025 году, искусствовед Кирилл Светляков. Был, по сути, исключен из культурной жизни страны единственный в России региональный музей современного искусства «ПЕРММ»: после серии обысков и уголовного преследования из музея ушла его директор Наиля Аллахвердиева, нынешние и.о. директора и и.о. главного хранителя не обладают ни бюджетами, ни полномочиями выдавать произведения из коллекции на выставки. Весной 2025-го в Мраморном дворце Русского музея в хранение убрали коллекцию Людвига с работами Баскии, Уорхола, Лихтенштейна, Кифера, чтобы освободить место для выставки «Жизнь замечательных собак».

В общем, как заметила коллекционер, основатель Музея AZ и пространства AZ/Art Наталия Опалева во время дискуссии с Михаилом Пиотровским на «Винзаводе», «сегодня частные коллекционеры и музеи — это те, кто может сохранить целые пласты истории искусства».

Риски публичности

Как отмечала арт-дилер, консультант коллекционеров, управляющий партнер Arts Wanted Limited Екатерина Бахметьева, по произведениям искусства легко считать код «свой-чужой»: «Это важный вопрос для клиента: что купить, чтобы тебя правильно считали», — объясняет Бахметьева. За последние 30 лет коды менялись несколько раз. Так, в 1990-е знаковыми считались художники «Родной речи». К началу 2000-х «Родную речь» сменили мирискусники и «Голубая роза», художники русского авангарда. К середине 2010-х возник запрос на мировых звезд — Дэмиена Херста, Яёи Кусаму, Энди Уорхола. В 2019 году почти каждый клиент Бахметьевой интересовался работами Даши Намдакова (в тот момент стало известно, что художник назначен изографом строившегося храма Вооруженных Сил). Сегодня снова востребована «Родная речь».

Впрочем, боязнь быть «неправильно считанным» и вляпаться в историю у российских коллекционеров наследственная. Помимо национализации всех собраний в 1918 году — сокровищ до домам, дворцам и дворам было собрано столько, что в каждом районе Москвы, например, действовал Музей дворянского быта, — коллекционерам старшего поколения памятны истории из 1990-х. Бесследные исчезновения собраний московских собирателей, тех, кто выпивал и менялся стенками с Георгием Костаки. Убийства коллекционеров. Похищения коллекционеров и детей коллекционеров с требованием выкупа. Исчезновение публичных коллекций: в 1991 году, когда преобразовался Советский фонд культуры, растворилось 550 произведений, ядро будущей коллекции нового музея современного искусства, который планировали открыть то в арбатских особняках, то в историческом здании Киевского вокзала. В 2002 году была распродана за символические цены коллекция современного искусства обанкротившегося в 1998 году Инкомбанка: 800 работ Натальи Нестеровой и Татьяны Назаренко, Комара и Меламида, Александра Косолапова, Игоря Макаревича, Тимура Новикова, Валерия Кошлякова и Алены Кирцовой эксперты Минкульта признали «товарной массой», цены на аукционе начинались от $5 за работу.

Знаковые художники последних 30 лет

1990-е

художники «Родной речи»

2000-е

Мирискусники

«Голубая роза»

художники русского авангарда

2010-е

запрос на мировых звезд — Дэмиена Херста, Яёи Кусаму, Энди Уорхола

Сегодня

художники «Родной речи»

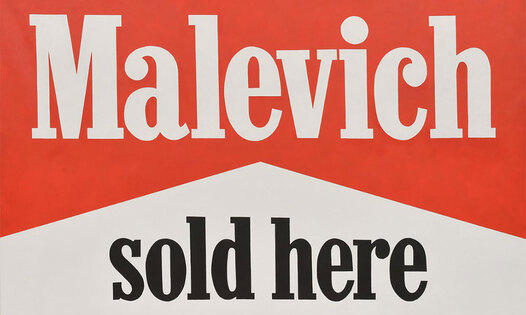

Самый ценный лот, «Черный квадрат»

Казимира Малевича, на который, по словам коллекционера и арт-дилера Михаила Перченко, было два покупателя — в России на $27 млн

и за границей на $60 млн, — решением Минкульта был снят с торгов за три дня до аукциона и за $1 млн продан миллиардеру Владимиру Потанину, который пожертвовал его в дар Эрмитажу.

(IV по счету, 1935 года)

В 2003 году коллекционер Александр Певзнер привез в Русский музей на экспертизу транспарент (техника живописи на просвет) Карла Брюллова. Музей подтвердил подлинность работы Брюллова, картину тут же арестовало региональное управление ФСБ, и с тех пор Певзнер судится за право ее вернуть. Процессы шли в Конституционном и Верховном судах. По словам адвоката Максима Крупского, представляющего интересы Александра Певзнера, российские суды так и не вынесли какого-либо окончательного решения о правовом статусе картины. Пока две жалобы коллекционера ждали своего рассмотрении в ЕСПЧ, осенью 2024 года Русский музей впервые выставил транспарент на юбилейной ретроспективе Карла Брюллова: работе присвоен инвентарный номер и она внесена в госкаталог. В 2019 году в рамках обеспечительной меры по иску Промсвязьбанка Арбитражный суд Москвы постановил арестовать имущество бизнесмена и коллекционера Алексея Ананьева. С тех пор его музей, Институт русского реалистического искусства, закрыт. А «картины хранятся бесхозно», — говорил Forbes по телефону в 2021 году Алексей Ананьев. О том, вернется ли собрание в художественный оборот, неизвестно. Промсвязьбанк не сообщает о судьбе музея и коллекции Алексея Ананьева.

История показывает: коллекционирование всегда было в России опасным конкурентным занятием. В 1892 году, устав от настойчивых предложений императора Александра III передать свое собрание в Санкт-Петербург, в коллекцию будущего Русского музея, Павел Третьяков поспешил пожертвовать галерею (свой дом и коллекцию) городу Москве. Изменив таким образом своим планам: прежде галерея должна была перейти городу после смерти своего основателя.

Глазами инвестора

По некоторым данным, в современной России публичны не больше 5% коллекций. Мало кто сегодня собирает искусство с московским дореволюционным подходом. Галеристы и арт-дилеры называют две основные причины покупки искусства: для украшения интерьера новой недвижимости и как инструмент альтернативных инвестиций.

Владелец и основатель галереи Ovcharenko (до 2018 года — «Риджина») и аукционного дома Vladey Владимир Овчаренко оценивает оборот рынка российского современного искусства в $20 млн в год. При этом, по его подсчетам, рынок потенциально способен вырасти в семь-восемь раз. Галерист Сергей Попов, основатель и совладелец галереи pop/off/art, уверен: рынок российского искусства неуклонно растет, начиная с 2021 года, и это естественный процесс. По мнению Попова, российский рынок движется к нормальным величинам по мировым меркам, поскольку «русские художники чудовищно, запредельно недооценены». Но на рынок выходят новые коллекционеры, «новые покупатели молодого возраста от 30 до 40 лет», — отмечает Сергей Попов. Их число растет. Так выстраивается «правильная пирамида». Наверху — очень крупные коллекционеры, среди них международные, которые вовлечены во взаимодействие с русским искусством, дальше идут крупные коллекционеры, публичные, серьезные фигуры, а за ними десятки и сотни молодых, начинающих коллекционеров.

Владелец ярмарки Cosmoscow Маргарита Пушкина отмечает, что «российский арт-рынок сегодня демонстрирует положительную динамику и по-прежнему имеет значительные перспективы для дальнейшего развития». Среди самых дорогих продаж на ярмарке в 2024 году: работа Александра Косолапова продана галереей Syntax за 7,4 млн рублей. Pop/off/art продали работу Ольги и Олега Татаринцевых «Они не должны нас беспокоить» за 4,5 млн рублей. В галерее Iragui gallery работа «Ноты» Ольги Чернышевой ушла за 4 млн рублей, гобелен Елены Поповой Artwin Gallery продала за 2 млн рублей, а нижегородская «9Б» — «Весь мир вверх тормашками» группы «Провмыза» за 1,5 млн рублей.

По некоторым данным, в современной России публичны

>5%

коллекций

Рекорды цен устанавливают большие художники с международными именами, чьи работы входят в коллекции музеев

по всему миру, кто участвует в междуна-родных выставках и продается

на ярмарках за границей.

Одни из самых дорогих продаж

на ярмарке в

2024

году

Среди голубых фишек арт-рынка Сергей Попов называет выдающиеся работы таких художников, как Кабаков, Булатов, Немухин, Янкилевский, Чуйков, Шварцман, Вейсберг. За их суперработами идет большая охота. Чуть проще сегодня найти на рынке хорошего Олега Целкова и Оскара Рабина. «Такие процессы происходят во всем мире. Сначала ты не можешь найти первоклассного Рембрандта, потом ты не можешь найти первоклассных импрессионистов, потом ты не можешь найти первоклассных модернистов. С русским авангардом чудовищные проблемы. А потом ты не можешь найти и первоклассных ныне живущих художников», — объясняет закон спроса и предложения Сергей Попов. Сегодня галерея pop/off/art моделирует следующий круг художников, которые очевидно будут расти, когда работы художников старшего поколения станут или совсем редко встречаться, или будут стоить запредельно дорого для новых коллекционеров. Это Борис Орлов, Алексей Красулин, Григорий Брускин, Ирина Нахова, Виталий Пушницкий, Ольга Чернышова, Павел Пепперштейн, Валерий Кошляков, Ольга и Олег Татаринцевы. «Через два-три года на них будет просто бешеный спрос, потому что уже сейчас скупают их ключевые вещи», — объясняет Сергей Попов.

Но пока, как отмечает коллекционер Денис Химиляйне, на сегодняшний день инвестиции в российское искусство, как альтернатива инвестиций в золото или в недвижимость, конечно, проигрывают. «Если вы посмотрите цены на того же Целкова, Кабакова, Булатова в 2007 году, проследите динамику рынка с провалом в 2014-15 и узнаете текущую цену, то я даже не сомневаюсь, вы увидите отрицательный рост, а с учетом альтернативной стоимости денег впору идти побираться на паперть», — говорит Химиляйне. По мнению коллекционера, чтобы думать, что можно инвестировать в искусство и на этом зарабатывать, нужно быть глупым человеком. «На искусстве зарабатывают только те, кто его продают», — уверен Денис Химиляйне.

Во что же инвестирует сам Химиляйне, неужели в эмоции? В светлые воспоминания, как призывает арт-дилер Владимир Овчаренко? Коллекционер говорит, что инвестирует в голубые фишки, купленные по цене ниже рынка. «Будет ли через три или четыре года конкретный денежный эквивалент картины Вейсберга больше или меньше? Этого никто не знает. Но Вейсберга всегда можно снять со стены, пойти на Сытный рынок и получить за него копеечку на осетринку с икорочкой да помидоры с зеленью. А за художников второго и третьего ряда в лучшем случае картошку с репой, а в худшем по личику твоему интеллигентному», — объясняет свою стратегию Денис Химиляйне.

Как и Петр Авен, он убежден: коллекционер никому ничем не обязан. «Не обязан покупать, не обязан молча не торгуясь проглатывать цену, не обязан любить детей художника и дарить его жене цветы, не обязан помнить, когда день у того день рождения. Он ничего этого не обязан. Также он не обязан покупать только у галереи», — говорит Денис Химиляйне.

Александр Косолапов, «Malevich»

7,4 млн ₽

Ольга и Олег Татаринцевы,

«Они не должны нас беспокоить», 2024

4,5 млн ₽

Арт-группа «Провмыза»,

«Весь мир вверх тормашками»

1,5 млн ₽