А это мы в трусах и в майке

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В московском фонде Ruarts открывается выставка «Сообщение» с подзаголовком «Другая история российской фотографии». В экспозиции — работы более 40 российских фотохудожников. Хронологический диапазон — от XIX до XXI века. Несмотря на такой широкий охват, выставка показалась Олегу Зинцову очень лиричной и даже напомнила семейный альбом.

Выставка «Сообщение»

Куратор Дарья Панайотти написала подробный и умный текст, раскрывающий концепцию «Сообщения», но, бродя по этажам Ruarts в Трубниковском переулке, я то и дело вспоминал нежно любимую поэму Льва Рубинштейна «Это я». Как-то очень похоже оказалась эта выставка устроена. «1. Это я. 2. Это тоже я. 3. И это я. 4. Это родители. Кажется, в Кисловодске. Надпись: “1952”. 5. Миша с волейбольным мячом. 6. Я с санками» — ну, и так далее. Понятно, что поэт перебирает старые фотокарточки. И в финале все это сливается в такую невозможно смешную и щемящую картинку: «А это я трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечной лужайке, и мой сурок со мной».

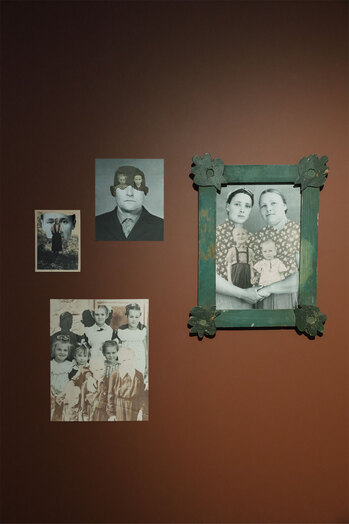

Буйвид Вита, из серии «Семейный портрет в интерьере», 2011

Выставка «Сообщение»

Выставка «Сообщение»

Вот как по-разному можно распорядиться похожим материалом: буквально три дня назад в петербургском Манеже открылась масштабная выставка «Фотоискусство от дагеротипа до искусственного интеллекта» — попытка протянуть такую же нить из XIX века в XXI, и даже отдельные карточки в экспозициях совпадают (все же фотография — искусство тиражное). Но там был взгляд скорее объективный — вот наша история, и вот как, эпоху за эпохой, запечатлела ее фотокамера. Дарья Панайотти настаивает на субъективности фотографического взгляда. И одновременно — на его способности подмечать нечто общее, задевающее всех: в этом смысле в «сообщении» зашифровано, конечно же, еще и «сообщество» — так же, как маленький «я» Рубинштейна очевидно и просто становится «мы», работы на выставке в Ruarts склеивают это «я/мы» в нерасторжимое целое. Поэтому лиричность и масштаб никак друг другу не противоречат, интимное и коллективное оказываются неразделимы, и фотография становится уникальным медиумом, позволяющим прожить общую историю как свою.

Выставка «Сообщение»

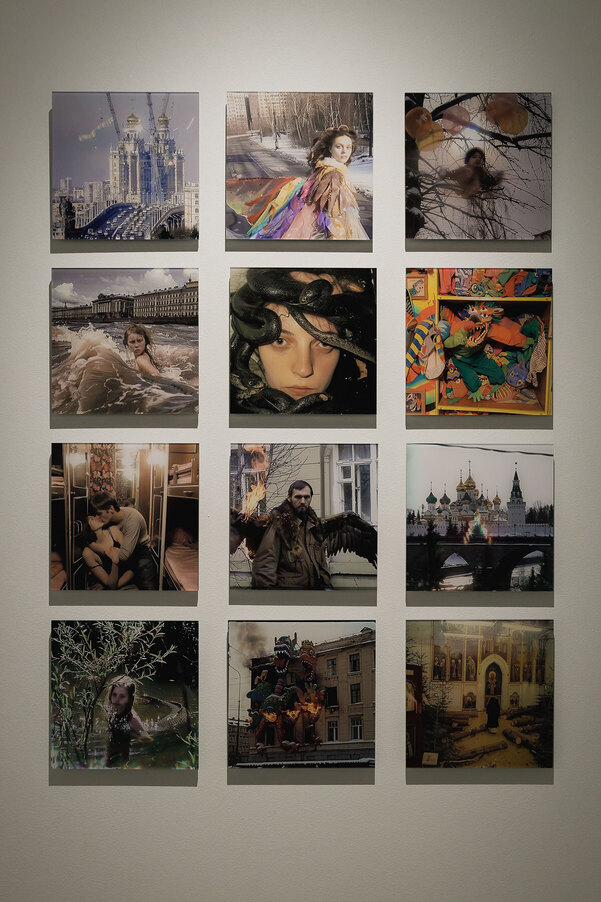

Естественно, что экспозиция тут строится не по хронологическому принципу — но и не совсем по тематическому. Хотя отдельные ее участки можно было бы маркировать такими метками, как «семья», «город» или «молодость», Панайотти этого не делает. Ей важно не пришпилить отдельные карточки к конкретному смыслу, но выстроить ассоциативные, флюидные связи, рифмуя взгляды из разных эпох. Пионер советского фотоколлажа Александр Житомирский накладывает портрет своей невесты на изображение толпы. Похожую диспозицию несколько десятилетий спустя создает Владимир Куприянов, снимая крупный план женской фигуры на фоне неразличимой человеческой массы. Не все рифмы настолько наглядны, но такой задачи у куратора и нет — если уподобить ее работу поэзии, то это скорее верлибр.

Выставка «Сообщение»

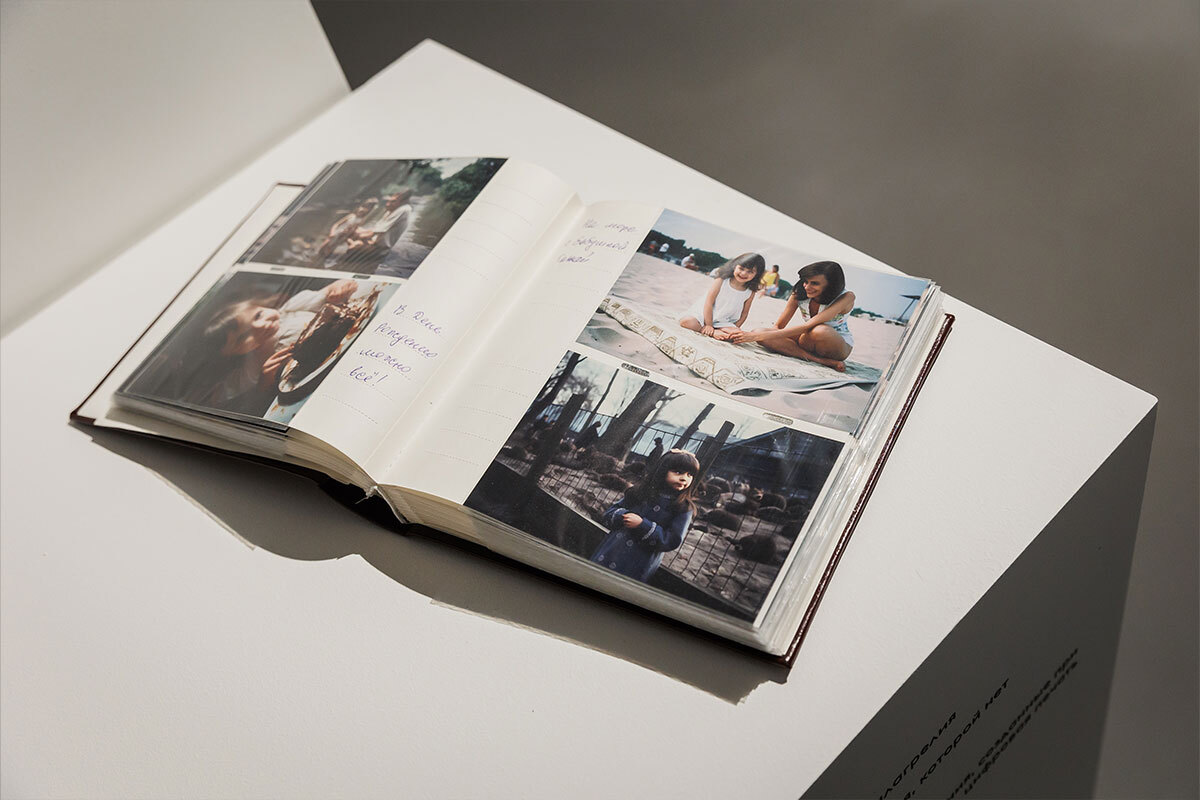

Еще одно вроде бы очевидное, но важное наблюдение/ощущение — фотографии на выставке по большей части черно-белые. В петербургском Манеже тоже так, но там на этом не фокусируешься, воспринимая как что-то само собой разумеющееся — ч/б просто родовая примета фотографии и маркирует хронику, историю, страницы газет. В Ruarts выстраивается совсем другой контекст. Для тех, кто родился в ХХ веке, семейные альбомы тоже были ч/б — вплоть, наверное, до самых 90-х. Выставка как будто имеет это в виду — и получается неожиданно интимное касание, напоминающее, к примеру, как мы с отцом, запершись в ванной и включив специальную красную лампу, опускали только что напечатанные снимки в лотки с проявителем и закрепителем и наблюдали чудо рождения изображения, того, быть может, самого, где «это я в трусах и в майке». В этом смысле ключ ко всей экспозиции — установленный на первом этаже стол-пенал со сдвигающимися панелями: их надо открыть, чтобы увидеть анонимные групповые фотографии начала прошлого века, — и это, очевидно, не просто способ внести разнообразие в выставочное пространство, но метафора истории как семейного альбома.

Выставка «Сообщение»

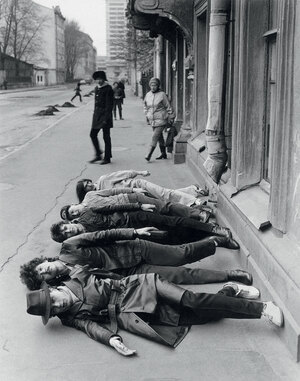

Борисов Сергей, «Диалог», 1983

Выставка «Сообщение»

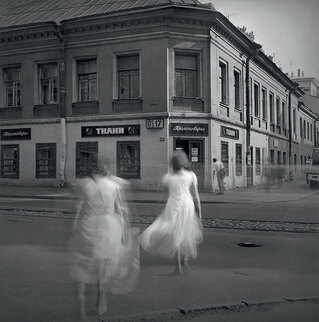

С другой стороны, Дарья Панайотти совмещает поэзию с деконструкцией, перемежая лирические снимки критическими. Искусство фотографии — великий мифотворец, но и действенный инструмент разоблачения навязанных представлений об идентичности. В условном (не названном так напрямую) разделе «Семья» есть серия постановочных снимков Виты Буйвид, на которых персонажи семейных портретов стоят к зрителю буквально задом, уставившись то в телевизор, то еще в какой-нибудь достойный общего интереса предмет. А в части выставки, посвященной «народу», соседствуют оптимистические колонны физкультурников на снимках Николая Янова и Виктора Ахломова — и стертая, бытовая толпа на рынке или в метро, схваченная объективом тонкого наблюдателя обыденности Ольги Чернышевой. А камера Алексея Титаренко превращает и отдельные фигуры, и массу в размытые пятна на фоне улиц, создавая образ «города призраков».

(1) Ахломов Виктор, «Плевать мне на Мальтуса!», Пушкинская площадь рядом с редакций «Известий», 1964

(2) Титаренко Алексей, из серии «Черно-белая магия Санкт-Петербурга», 1993-1999

Гиль Алиса, «CIRCULUS INTERACTION», 2024

(1) Лаврентьев Александр,

серия «По домам», 2021

(2) Шохов Никита,

Moscow Night Life series, 2010-2013

Эпоху можно распознать не только по героям и композиции, но и по направлению взгляда. На фотографиях времен 1960-х и 1990-х люди открыто смотрят в камеру; снимки эпохи застоя, как правило, сделаны исподтишка, со спины, от бедра, как будто фотограф боится ответного взгляда, в котором отразится понятно что: «и встретившись лицом с прохожим, ему бы в рожу наплевал, когда б желания того же в его глазах не прочитал», как хорошо сказано у Блока. К концу ХХ века меняется и отношение к фотографии как инструменту: если в работах Игоря Мухина или Сергея Борисова это все еще скорее романтический медиум (первый работает с образами новых субкультур, второй вторгается на территорию идеологии, снимая обнаженное женское тело на фоне советских символов), то в проекте Екатерины Юшкевич «Поле чудес» концептуализируется личный опыт стремления к мечте 1990-х — попаданию в телевизор: художница документирует весь процесс от написания письма ведущему «капитал-шоу» Якубовичу до финальных нескольких минут в эфире. Тоже, в сущности, «а это я в трусах и в майке» — точнее, мы, как есть, со всем своим детским, и глупым, и нежным. «Забавно, как все казалось вкуснее, как все было проще, когда мы были молоды, — пела в те же годы Долорес О’Риордан. — Это был такой долгий день». Об этом долгом дне, растянувшемся на век, мне кажется, и выставка в Ruarts. Бегу по солнечной лужайке, и мой сурок со мной.

Глынин Владимир, «#012 NEXUS», 2022