Смотри, Луи, кругом ИИ

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В санкт-петербургском центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка «Фотоискусство от дагеротипа до искусственного интеллекта», подготовленная центром визуальной культуры Beton. В экспозиции, занявшей два этажа, сделана попытка проследить эволюцию отечественной фотографии с середины XIX века до наших дней. Олег Зинцов обнаружил, что частности в этом проекте оказались важнее целого.

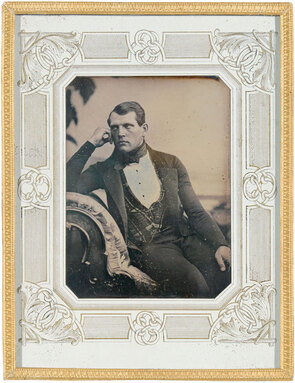

При входе на выставку размещен триптих, подаренный Николаю I самим Луи Дагером — хитроумный изобретатель фотографии презентовал новое чудо европейским монархам, надеясь на поддержку в распространении технологии. Рассмотреть на этих отпечатках сегодня уже почти ничего невозможно, лишь таинственно блестит амальгама и угадываются смутные силуэты, но сам по себе артефакт призван удостоверить основательность и серьезность коллекции ЦВК Beton, из которой вся выставка и состоит. Ранняя фотография занимает в ней значительное место. Ах какие тут редкости, диковины — и все, включая дагеротипы, по большей части в замечательной сохранности: и пейзажи Москвы середины ХIX века, и портреты семейные, и просто достойных людей изображения, иные даже раскрашенные, особенно если герой в эполетах, так эполеты те яркостью затмевают само лицо, как на «Портрете обер-офицера в должности адъютанта», сделанном Иосифом Венингером в 1855 году.

Александр Эйхов, «Августейшее семейство Российского Императорского Дома», 1867

Николай Орлов, «Татары», 1870-е

Иосиф Дациаро, царь-колокол из альбома «Souvenir de Moscou» (Воспоминания о Москве), 1860-е

Пьер-Амбруаз Ришбур, «Памятник Императору Николаю I в Санкт- Петербурге», 1859

Иосиф Венингер, «Портрет Александра Степановича Кожевникова», 1840-е

Картинок много, размеров они небольших, разглядывать хочется долго, да и почитать бы что-нибудь историческое и техническое: как производился дагеротип, что такое соленый отпечаток, а что альбуминовый, ведь ранняя фотография — это перво-наперво удивительная штука, претендующая не на искусство, а только на точное отображение природы, людей и обстановки. Но на выставке нет никаких сопроводительных текстов, только лаконичные подписи: автор, что изображено, техника, год. Хотя иногда и этого достаточно — вот, между прочим, видели вы молодого Льва Толстого? Фотограф Сергей Левицкий запечатлел его в 1856 году для серии «Портреты русских писателей», карточка сохранилась с дарственной надписью самого графа «милому другу». И если задержаться в этой части выставки действительно надолго, то заметно, что собиралась она тщательно и каждая картинка достойна внимания. Но впереди-то еще полтораста лет! И ощущение такое, что, чем ближе к современности, тем больше выставка разгоняется, спешит, как и само время.

Михаил Букарь, «Башкир и казак. Оренбург», из альбома

«Фотографические снимки типов Оренбургского края», 1872

Анатолий Трапани,

«Мужской портрет», 1917

←

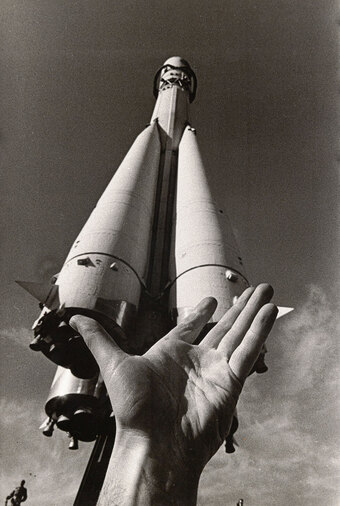

После зоны ранней фотографии выгородки стоят вразлет, елочкой: направо пойдешь — пикториалистов найдешь, а налево — глядь, уже Родченко и бригада Игнатовича, в диагональных ракурсах фиксирующие динамику и радость новой социалистической жизни. Тут строят Турксиб (снимал, между прочим, писатель Илья Ильф), там — собирают моторы. Рядом, конечно, выдающиеся деятели культуры: Маяковский, Мейерхольд, Шостакович, Пастернак и даже Анри Барбюс. Как будто ничего не забыто: вот уже фотография осознала себя искусством, равным живописи (пикториализм), а вот пошла искать свой язык (авангард), не забывая по пути портретировать лучших людей эпохи. Но посетитель может вспомнить и лозунг того же примерно времени: «Пятилетка за три года!» — настолько ускоряется ритм экспозиции. Она выстроена по хронологическому принципу, каждому десятилетию выделено выгородками по одному-два пролета, и каким-то стремительным и коротким кажется ХХ век, главный век фотографии. В этой части выставки очень многое зрителю будет знакомо — и хрестоматийные военные снимки Дмитрия Бальтерманца и Евгения Халдея (включая самые эмблематичные — «Горе» и «Знамя Победы над Рейхстагом»), и романтика освоения космоса, сведенная к строгой геометрии вышек и точных приборов («Земля слушает космос» Николая Хорунжия, «Астроном уточняет координаты прилунения ракеты» Серго Онанова), и оптимистичные производственные фото с передовиц газет 1970-х.

Сергей Лобовиков, «Красавицы», 1914-1916

Николай Свищов-Паола, «Думка», 1910-е

Фотоателье «Рейссерт и Флиге», семейный портрет в «Русском стиле», 1908-1911

Николай Кулешов, «Строй военных», 1930-е

Тут фотография выступает прежде всего в репортажной своей ипостаси — и, несмотря на выдающееся качество работ, фокус как будто смещается от искусства к истории. В этом смысле опять не хватает комментариев, вообще кураторского взгляда, ведь перед нами, очевидно, не просто лучшее и любимое из коллекции центра Beton, а попытка выразить какую-то мысль — например, о фотографии как визуальной антропологии, как написано в предисловии к внушительному каталогу выставки. Но зритель, оставленный наедине с картинками, просто перемещается из одной эпохи в другую — пока не теряется в хаосе поздне- и постсоветского времени.

(1) Иван Шагин, «Молодость», 1932

(2) Сергей Борисов, «Дефиле», 1987

Борис Смелов (Пти-Борис), «Натюрморт с яйцами», 1991

Леонид Лазарев, «Золотые руки», 1970-е

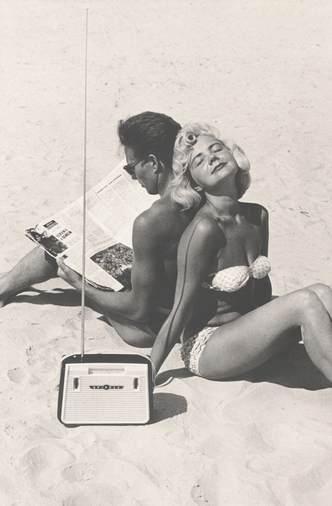

Виктор Руйкович, «Первая спидола», 1960-е

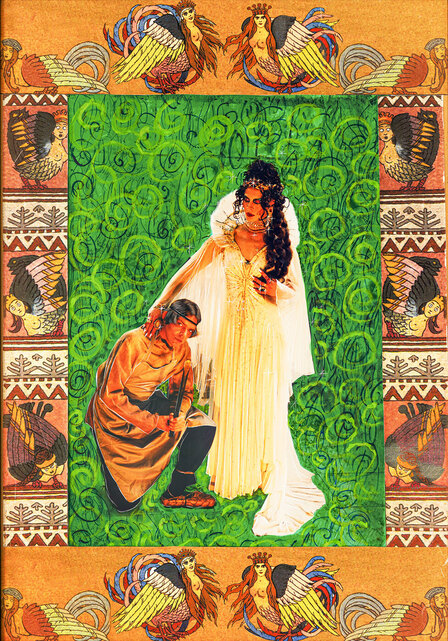

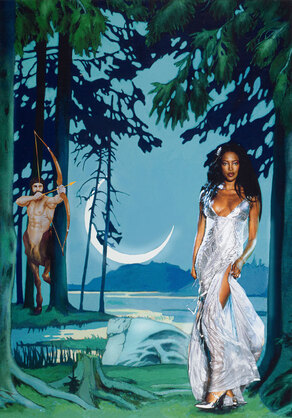

На втором этаже Манежа про экспозиционную логику можно просто забыть и всецело отдаться дрейфу по выставочному пространству, держась, однако же, не центра, а скорее краев — там можно найти Мамышева-Монро, Франциско Инфанте-Арану, Бориса Орлова, художников круга «Новой академии» Тимура Новикова и чудесные «Шапки» Ольги Чернышевой: тоже, как кажется, много знакомого, но для другой аудитории, чем та, что изучает историю России в фотографиях этажом ниже. Пуристы скажут, что это уже и не про фотографию вовсе — и будут, пожалуй, отчасти правы: второй этаж скорее территория сontemporary art, пусть художники и используют фотографический медиум. Но самым опрометчивым решением выглядит включение того самого ИИ, что обещан в названии выставки, — работ арт-группы «ГрОМ», созданных нейросетью циклопических коллажей по мотивам sci-fi-фильмов. Не потому, что это не фотография, и даже не потому, что они поставлены в центр зала. А скорее потому, что рядом висят работы из «Исламского проекта» группы AES+F — фотографии знаковых объектов европейских и американских городов, вправленные в «раму» восточных ковров. AES+F, конечно, предтечи дигитальной вакханалии последних лет — кажется, что именно их многофигурными композициями, стилизованными одновременно под античность и все тоталитарные эстетики разом, кормили системы ИИ, производящие визуальный контент. Но вот такое наглядное сопоставление пока еще хорошо показывает водораздел между художником и пусть даже самым современным и совершенным, но инструментом.

Николай Матрёнин, из серии «Абстракция», 1975

Евгений Лихошерст, «Прищепки», цикл «Общий», 1980-е

Борис Орлов, из серии «Безжалостный Хронос», 1999

Ольга Тобрелутс, из серии «Русские сказки», 1999

Владислав Мамышев-Монро, «Ну что?»,

из серии «Русские вопросы», 1998

Арт-группа ГрОМ, «Последний день Гелиоса», 2024

Возможно, в Манеже просто уместились две разные выставки — одна на первом этаже, другая на втором. Или даже три — «нижнюю» экспозицию тоже хочется поделить надвое: на раннюю фотографию и ХХ век. Парадокс этой выставки в том, что она претендует одновременно на подробность и всеохватность, что совместить, конечно, проблематично. При этом публике все-таки представлена значительная фотографическая коллекция. Концепции для будущих проектов придумать можно, было бы из чего их строить. Тут просится шутка про Beton, но, что уж, надо признать, у них есть из чего.