«Нельзя пройти сии развалины»

ТЕКСТ:

Павел Герасименко

ФОТО:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

В Русском музее проходит выставка «Великий Карл» к 225-летию Карла Брюллова. В залах Михайловского дворца в середине буднего дня не протолкнуться. Перед «Последним днем Помпеи» зрителей не меньше, чем, наверное, было в 1833 году в Риме, затем в Милане, Париже и, наконец, в Петербурге. Ясно, что очередь на Брюллова готова превзойти «очередь на Серова» (музей уже объявил, что продлевает работу до девяти вечера). Самый популярный жанр музейного селфи — белозубая красавица на фоне изображенной художником катастрофы. Арт-критик Павел Герасименко оценил архитектурное решение юбилейной выставки, вспомнил о важности Италии в жизни Брюллова и поговорил с реставратором его главного шедевра.

Родная речь

190 лет тому назад начался триумф произведения, ставшего неотъемлемой частью российского культурного канона. Перед нами «Родная речь», как в художественном обиходе зовутся всем знакомые с детства примеры искусства из школьных учебников, где у Брюллова не только картинка с извержением Везувия, а еще и «Итальянский полдень», «Всадница», «Графиня Самойлова, удаляющаяся с бала». Действительно, «великий Карл» превратил язык живописи в родную речь, понятную каждому. Так же, как Пушкин — первый в России профессиональный литератор, стоящий наравне с европейскими классиками и современниками, Брюллов — первая звезда в русском искусстве западного образца, которое к тому времени насчитывало всего полторы сотни лет истории.

«Графиня Самойлова, удаляющаяся с бала»

Русский музей — наверное, самое подходящее место для празднования юбилея художника: «Последний день Помпеи» появился здесь в 1897 году еще до открытия музея и после 25 лет показа в Академии художеств, а затем в стенах Эрмитажа. Нынешняя ретроспектива собрала произведения со всей страны, и хотя ее максимальная полнота невозможна без работ, хранящихся в украинских музеях, в остальном сюда разве что не перенесли плафон Исаакиевского собора (увидеть который своими глазами можно совсем неподалеку от залов музея). Зато демонстрируется — в наклонном положении, иначе не помещается — 13-метровый эскиз «Святой Николай Мирликийский с ангелами», созданный в свое время для центрального купола собора. Устроители выставки уделили монументальным работам и религиозной живописи значительное место — логическим финалом экспозиции служит транспарентный, то есть видимый на просвет образ «Христос во гробе», написанный Брюлловым в 1846 году. Стоит упомянуть, что работа досталась Русскому музею в результате длительной судебной тяжбы с живущим в Германии коллекционером Александром Певзнером.

Эскиз «Святой Николай Мирликийский с ангелами»

Предстояние

Радикальное новшество — архитектурная застройка, которую сделал Андрей Воронов, не впервые вторгающийся в классические петербургские пространства: вместе с соратниками из объединения «Архатака» он врезал клин «фанерного театра» в театральный зал во время празднования 100-летия БДТ. Так и теперь, привычные пропорции залов русской живописи изменены, пол поднят на два метра и к главной картине ведет пандус, вызывающий двойственные ассоциации — то ли устройство технических этажей современных зданий, то ли ритуальные постройки древности. Смысл такого преображения — приблизить «Последний день Помпеи» к зрителю и вызвать у него почти молитвенное ощущение предстояния, которому поддался Гоголь в Петербурге 1835 года: «Я приближался вместе с толпою к той комнате, где она стояла, но на минуту, как всегда бывает в подобных случаях, позабыл вовсе о том, что иду смотреть картину Брюллова. Но когда взглянул на нее, когда она блеснула передо мною, в мыслях моих, как молния, пролетело слово: “Брюллов!”», — написал он в «Арабесках». Серьезный просчет архитектора — масса холодного синтетического цвета: зеленый ментолового оттенка вообще то и дело возникает в отечественных музейных интерьерах, сперва как фон для живописных панно Матисса в Главном штабе, затем как основа дизайн-кода ярмарки «1703» в петербургском Манеже, наводя на мысли, что материал закуплен оптом на много лет вперед.

«Последний день Помпеи»

Мастерская на подъемнике

При всей спорности архитектурной инсценировки «Последний день Помпеи» неизменно впечатляет. Впервые за многие годы он выглядит так или почти так, каким его увидели первые зрители. Картина прошла капитальную научную реставрацию, в которой давно нуждалась. Над проектом восстановления живописи Брюллова продолжает работать группа из пяти реставраторов под руководством Ольги Клёновой, которая рассказывает: «Большое и тяжелое полотно — четыре с половиной на шесть метров, сшитое по горизонтали из двух кусков в полтора и три метра — с момента написания достаточно много перемещали. Каждый раз его снимали с существующего подрамника, сделанного в Италии из толстого цельного бруса, и накатывали на вал, ведь ни по одной лестнице такое произведение не проходит. При накатке на вал картина едет красочным слоем по бумаге, неизбежно возникают какие-то потертости, и в результате к 1977 году на холсте насчитывали уже 47 провалов, на которые ставили заплатки, закрашивали их на скорую руку с лицевой стороны. Со временем все это стало очень заметно. За время пребывания в Русском музее картину неоднократно протирали лаком, который со временем потемнел. Потребовала расчистки живопись: под сильно пожелтевшим лаком цвета звучат не так: голубые становятся зелеными, белые — желтыми и так далее, вся палитра меняется и уходит из-за желтого фильтра. После предыдущей реставрации в 1995 году сделать это стало возможным только сейчас, потому что картина была постоянно востребована на выставках».

«Великий Карл» не отличался высоким ростом и был склонен к полноте, о чем стоит помнить, чтобы лучше понимать, как он смог написать такое грандиозное полотно. Художник работал на стремянке, а даже современные реставраторы жалуются, что долго стоять, повернувшись лицом к холсту, физически тяжело для положения тела. Известно, что Брюллов писал энергично и с большой скоростью по две-три недели подряд, потом отходил от картины обессиленный и делал длительные перерывы, возвращаясь с новыми идеями и свежим взглядом через два-три месяца. «Он работает очень мощно, берет широкой кистью. Изображение лица, рук или обнаженного тела сделано более деликатно, он тщательно подходит к портретности. Все, что касается пейзажа, архитектуры, драпировок, тканей, написано очень быстро, очень классно, очень вкусно, гениально просто! — восклицает Ольга Клёнова и продолжает: — У него небольшой спектр цветов, но очень важный — это набор не больше десяти красок. Красная киноварь, сажа для подмалевка, дорогой ультрамарин, прозрачный красный краплак, очень вредная для здоровья мышьяковистая зеленая, и желтая, дающая красивые оттенки. Желтоватая — это почти белила: он очень любит ее, пишет ей обнаженное тело. Это очень узкая палитра, и это гениальная палитра — из этих красок можно решать что угодно».

Для реставрации «Последнего дня Помпеи» на средства «Газпрома», выступившего спонсором реставрационных работ, музей приобрел аппарат «Орбита» — это локальная профессиональная мастерская на подъемнике, позволяющая одному или двум реставраторам работать на большой высоте с труднодоступными участками картины. Также в музее появилось специальное освещение — штативы можно поднимать на высоту четыре метра, и полный комплект ламп — инфракрасные, ультрафиолетовые и лампы белого света, позволяющие заниматься тонировкой живописи и съемкой процесса реставрации.

После окончания работ картина была накатана на вал, и специальный климатический фургон довез ее до парадного входа в Михайловский дворец, а на второй этаж она была поднята традиционным способом — на руках, с использованием мускульной силы музейной бригады такелажников. Точно таким же образом, на валу, в 2025 году картина отправится в Москву, в Третьяковскую галерею.

Климат и неволя

«Нельзя пройти сии развалины, не почувствовав в себе какого-то совершенно нового чувства, заставляющего все забыть, кроме ужасного происшествия с сим городом. После сей ужасной революции стихий в сем городе везде царствует спокойствие и тишина. Сюда пускай приходят рассуждать о тщете!» — такими были первые впечатления Брюллова от Помпеи в 1823 году.

«Очень интересно наблюдать, как художник думал, — говорит Ольга Клёнова и объясняет: — Он точно чувствовал, какие мышцы в какой момент и при каком движении должны напрягаться, и усиливал передачу этой энергии. Не изменяя в одном месте, он понимает, что нужно переделать в другом и как сместить центр тяжести фигуры, чтобы была устойчивость и размер шага не перекрывал все мыслимое расстояние. Он изменял некоторые положения рук — угол наклона доходит до 30-40 градусов. С правой стороны рука, которая почти никому не принадлежит, — она между крупом лошади и коричневой стеной здания».

«Портрет детей графа Льва Витгенштейна Марии и Петра с няней-итальянкой»

Отправив «Последний день Помпеи» в Россию, художник не спешил в Петербург. В 1836 году Пушкин писал жене из Москвы: «Брюллов сейчас от меня. Едет в Петербург скрепя сердце; боится климата и неволи; стараюсь его утешить и ободрить; между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист...».

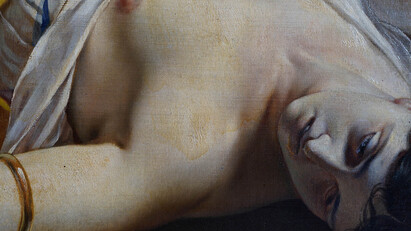

В Италии Брюллов прожил самые плодотворные 15 лет жизни. Оттуда он ненадолго принес в русскую живопись витальность, преодолевающую условности академической живописи. Это внутреннее противоборство старого и нового, которое ведет художник, ощущается зрителем до сих пор. Обладая живописной мощью Рубенса, Брюллов следовал эстетическим идеалам эпохи и склонялся в сторону миловидных типажей Мурильо. В «Портрете детей графа Льва Витгенштейна Марии и Петра с няней-итальянкой» сцена, увиденная глазами живописца, становится более чем фривольной: томно глядит снимающая чулок няня, рядом с детскими башмачками брошены чьи-то цилиндр и плащ, пара коз на заднем плане выглядят почти анекдотическим намеком на продолжение знакомства художника с моделью.

Следующие полтора десятилетия Брюллов проводит в России самых мрачных лет николаевского царствования. Император хотел видеть в исполнении профессора исторического класса Академии художеств штурм Казани и молящегося Ивана Грозного в простой крестьянской избе, но Брюллов в ответ берется за большую картину «Осада Пскова». Псковичи, отбивающие в верхнем правом углу холста нападение войск Стефана Батория, балетным подпрыгивающим ритмом и наклоном фигур заставляют современного зрителя вспомнить «Оборону Севастополя» Александра Дейнеки. Эта работа была оставлена в 1843 году незаконченной.

«Осада Пскова»

Как много раз случалось потом в русской культуре, больной художник в 1849 году отправился лечиться «на воды», хорошо зная, что едет в Италию умирать. За пару лет до смерти в 1850 году он написал маленький этюд к задуманной картине «Политическая демонстрация в Риме в 1846 году», облачая в привычные античные одежды свои впечатления от европейских кровавых революций 1848-1849 годов. Художник оказался в России настоящим европейцем как раз в то время, когда многие, включая главного отечественного поэта, готовы были поверить власти, убеждавшей, что именно она и есть «единственный европеец». Как живописец Брюллов мог существовать только в Италии, давшей его искусству средиземноморский солнечный свет и сочность всех красок.