А где кровать?

ТЕКСТ:

ОЛЕГ ЗИНЦОВ

ФОТО:

АРСЕНИЙ НЕСХОДИМОВ, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В музее-заповеднике «Царицыно» — явное оживление. Прямо сейчас там проходят Текстильная триеннале и выставка современного искусства «Я иду искать!», осмысляющая традиционные обряды перехода, в парке то и дело натыкаешься на занятный паблик-арт, во дворце играют квартирники, а на пробежку можно отправиться в компании искусствоведа. Скоро бегать придется довольно далеко: к музею-заповеднику планируют присоединить несколько прилегающих территорий. Общая площадь природно-исторического парка может составить около 1000 гектар. Олег Зинцов отправился в Царицыно и поговорил с командой, которая ежедневно придумывает, чего бы там еще начудить.

Елизавета Фокина

Генеральный директор ГМЗ «Царицыно»

О квартирниках во дворце и о любви:

Парк ежегодно посещает более 10 млн человек. А музей — 2,2 млн человек. И среди последних, конечно, есть разные люди. Есть профессионалы, которые приходят специально на выставки. Их интересуют определенные темы. Например, декоративно-прикладное искусство. Или историческая тематика. А посетители парка примерно в половине случаев принимают решения здесь и сейчас. Мы стараемся придумывать нестандартные форматы взаимодействия с публикой: квартирник во дворце, медитация в Хлебном доме, танцевальная медиация. Все идет от индивидуальных интересов сотрудника. То есть если он, например, увлекается танцем, почему бы нам не станцевать экскурсию? А в прошлом году мы с Мобильным художественным театром придумали проект в честь 40-летия музея про любовь в Царицыне. Брали интервью у людей, которые влюбляются, женятся в Царицыне сейчас, и соединили их с известными историями любви, которые случались здесь в XVIII-XIX веках. То есть мы стараемся всегда что-то такое придумывать, что отличало бы нас от других музеев и не давало нашей публике скучать.

«Оставались художники, которые умели ткать огромные гобелены для общественных сооружений. И они оказались почти никому не нужны. У архитектуры стала пропадать стена»

— Виктория Петухова

Виктория Петухова

заместитель генерального директора

(служба экспозиционно-выставочных, научно-исследовательских и экскурсионных программ)

О декоративно-прикладном:

Я здесь работаю 10 лет. Пришла обычным координатором выставочных проектов. В первый год делала выставку с Аркадием Ипполитовым про театральные эскизы из частной коллекции. Потом стала начальником выставочного отдела, а полтора года назад заместителем генерального директора по экспозиционно-выставочным, научно-исследовательским и экскурсионным программам. На мой взгляд, 10 лет назад отчетливой выставочной политики здесь не было — приходя в Царицыно, я не считывала, «про что музей». И мы стали думать, что такого мощного есть у Царицына. Большие выставочные проекты строятся на классных экспонатах — но выдающегося старого искусства у нас нет. Наша жемчужина — сама архитектура Василия Баженова, памятник XVIII века. А если говорить про живопись и скульптуру, то у нас вещей не так много — коллекция начала собираться поздно, когда уже все мемориальные вещи эпохи Екатерины давно были в ГМИИ, в Кремле или в Эрмитаже. Как известно, музеи соревнуются двумя вещами — коллекциями и идеями. Мы поняли, что коллекция XVIII века у нас не очень, зато есть очень сильная коллекция декоративно-прикладного искусства XX века. Правда, словосочетание «декоративно-прикладное искусство» наводит скуку. Мы много думаем о том, как поворачивать это явление к публике, показать его как классное. Ведь в советское время это был немножко заповедник свободы — там было меньше всего цензуры: формально вроде как соцреализм, а на самом деле совсем нет. И это очень мастеровитые вещи, классная коллекция. Мы решили, что хотим делать не очень много исторических выставок и увеличить количество выставок ДПИ.

О скрепах и матрешках:

Вторая сильная сторона нашей коллекции — народное искусство, которое тоже не очень понятно, как показывать. Потому что, когда говоришь про народное искусство, у людей в голове сразу матрешки, подносы, косынки и платки, какой-то арбатский китч. Большая проблема, что в этой области сегодня почти нет исследователей и кураторов — и нам приходится растить их самим. Когда 40 лет назад музей организовывался, был сильный научный отдел, и все коллекции, которые у нас есть — коллекция дерева, керамики и так далее, — собирались научными сотрудниками музея. Они ездили в экспедиции, искали вещи прямо на промыслах и в мастерских художников. Но примерно с начала 2000-х годов акцент сместился. Царицыно хотели сделать вторым Царским Селом. Или вторым Версалем. Играли в императорскую резиденцию. И люди, которые собирали коллекцию, ушли. Сначала из музея, потом постепенно многие ушли из жизни. Поэтому народное искусство сейчас — это прямо вызов. Кто придет на выставку, если я сделаю афишу и напишу «русская матрешка»? А это явление, и в нем есть что посмотреть. Мы делаем совместно с РАНХИГС большой проект для инспекции того, что есть живого в этой области. У нас в команде есть антрополог, экономист, историк, искусствовед — целая научная группа, которая объезжает заводы и фабрики народных художественных промыслов. Их до сих пор много. И надо понять, что там у них происходит. Забавная ситуация — все сейчас говорят про традиционное искусство, скрепы, креативные индустрии, народные промыслы, культурный код (и все эти выражения уже невозможно слышать). Но на деле — если раньше музеи очень тесно работали с фабриками, был НИИХП (Научно-исследовательский институт художественной промышленности), в ведении которого были и гжель, и семеновская матрешка, и хохлома, то сегодня все это в частных руках, и кто как нарисует матрешку, зависит от вкусов собственника. То есть надо, чтобы у новых собственников были и бережное отношение к носителям традиции, и классный вкус. Наш музей должен отслеживать, что сейчас во всех этих промыслах происходит, пополнять коллекцию лучшими вещами и придумывать, как об этом увлекательно рассказывать.

«Музеи соревнуются двумя вещами — коллекциями и идеями»

— Виктория Петухова

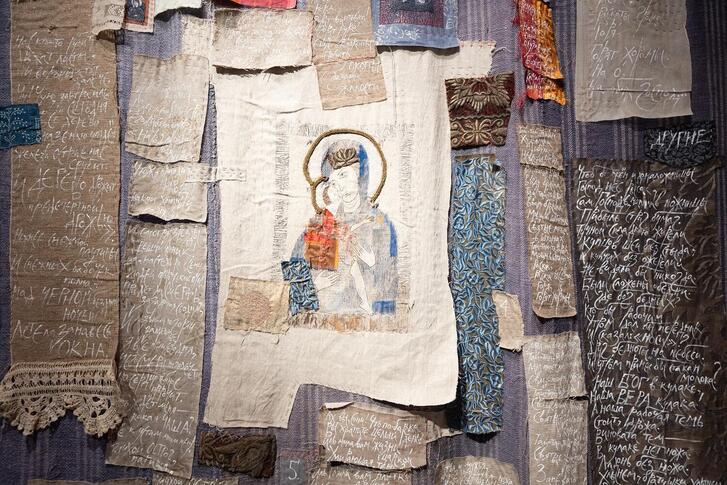

V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена.

Христина Высоцкая, «Души леса Связи», 2025

О текстиле:

Триеннале текстильного искусства появилась у нас задолго до сегодняшней мировой моды на текстиль — еще в начале 2010-х. В СССР была очень мощная школа ткачества — а это тоже ДПИ, то есть наша история. После развала Союза все это, естественно, начало загибаться, но оставались художники, которые умели ткать огромные гобелены для общественных сооружений. И они оказались почти никому не нужны. У архитектуры стала пропадать стена. Архитектура стала стеклянной, с небольшими простенками, гобелены вешать там некуда и незачем. И мы придумали фестиваль, который позволил бы этим художникам немножко перенастроить свое искусство. Первая триеннале в 2010 году прошла с огромным успехом, потому что художники после десятилетий забвения выдали очень яркие работы. Через три года интерес был поменьше. А третья триеннале оказалась страшно скучной. Но потом, уже когда мы начали делать четвертую, обнаружилось, что текстиль стал супермодным в арт-мире, — его начали использовать многие актуальные художники в абсолютно разных контекстах. Вся Венецианская биеннале 2019 года была наполнена работами с текстилем — они были про экоповестку, про гендеры и что угодно еще. Стало понятно, что текстиль вдруг оказался нужен художникам, чтобы говорить о важных вещах. И мы внезапно оказались в тренде, хотя пришли к этому с совершенно другого полюса — мы-то хотели в 2010-х просто поддержать советскую школу ткачества и ее продолжателей: в Строгановке есть факультет, где работают с текстилем, в Вышке есть. Но художники не остаются в профессии после того, как заканчивают школу, потому что им некуда деть это искусство. А теперь, получается, они могут быть востребованы. Но надо их раскачать, сбить с привычного пути. И мы сказали, что, конечно, оставим вам поле для вашего классического искусства, выставочные залы с белыми стенами, где будет место для традиционных работ, которые вы захотите там повесить. Но те, кто хотят поработать по-другому, вот, пожалуйста, есть несколько парадных залов, в которых нет места, где можно повесить гобелен, — придумаете, как туда встроить свой объект.

V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена.

Елена Молчановская, «Аккордеонистка», 2025

О паблик-арте:

Мы предложили художникам триеннале освоить парк. Придумать парковый текстиль. А это вообще задача, которая требует неимоверного усилия, потому что художники, привыкшие к плоскости, не умеют работать с масштабом и ландшафтом, с таким объемом визуально интенсивных вещей. Количество зелени в парке таково, что оно съедает объекты. Если ты не учтешь это, то твой объект будет попросту не виден. И вот уже вторую триеннале мы наблюдаем, как работает текстиль в парке. Как в замысел художника вмешиваются природа и публика. Художник, допустим, сделал красивую инсталляцию и положил рядом клубочек. А через неделю уже нет этого клубочка, он размотан. То есть художник должен это предвидеть. А мы — прописать в условиях заявки, что искусство должно быть антивандальное и всепогодное.

О современном искусстве:

Это поляна не наша, но это язык, который мы используем для актуализации своих тем. Например, куратор и исследователь архитектуры Сергей Хачатуров делал серию выставок, посвященных готике, где мы миксовали исторические объекты с современными, и это была прямо встряска для публики. Книга отзывов на эти выставки выглядела примерно так: на одном листе — «Офигеть, как здорово!», а на втором — «Гори в аду!». Через современное искусство очень здорово что-то объяснять людям, которым уже скучно смотреть просто на классику. Так сделана наша новая выставка «Я иду искать!», посвященная обрядам перехода, над которой современные художники работали вместе с антропологом Никитой Петровым. Мы начали думать, а что в народном искусстве есть такого, что нас на 100% сближает. И поняли, что это мотивация создания произведений. Народный художник создавал произведения с двумя целями. Первая — прикладная: из этого надо есть, это надо надеть. Вторая — попытка осмыслить мир: происходит что-то страшное или что-то важное — я рожаю детей, я ухожу из дома, я умираю — и я не знаю, как этим управлять, поэтому создаю для этого обряды. Мы предложили осмыслить это примерно десятку современных художников — получилась не попытка повторить народное искусство, а рефлексия на то, как традиция работает с основополагающими событиями любой человеческой жизни.

«Через современное искусство очень здорово что-то объяснять людям, которым уже скучно смотреть просто на классику»

— Виктория Петухова

Выставка «Я иду искать!», 2025

Анна Карганова

Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности

О беге:

Формат «Бегущий искусствовед» появился на четвертой триеннале, потому что мы первый раз тогда выставили современные объекты в парке и надо было привлечь к ним внимание людей и содержательно это искусство прокомментировать, тем самым предупредив возможную негативную реакцию. Но если просто между ними ходить — будет долго и скучно. Другое дело бегать. На самом деле это довольно комфортно — мы бегаем с остановками, во время которых я, собственно, рассказываю про объекты и вообще устройство парка. Поэтому люди приходили бегать даже в нынешнюю московскую жару, при 34 градусах у меня на экскурсии было человек 30. Пробежка занимает примерно час, это зависит от того, насколько у меня сильная группа, насколько она большая. Я подстраиваюсь. Когда на первую пробежку пришла женщина 80 с лишним лет, конечно, я бежала помедленнее.

О первом музее:

Я вообще искусствовед, окончила МГУ, отделение истории искусства на истфаке. Изначально занималась французской религиозной гравюрой. Потом несколько лет работала в оценке произведений искусства, потом с галереями, руководила Фондом русского абстрактного искусства, а Царицыно — мой первый музей. Но я хотела работать именно в музее, заниматься выставками. И мне важно, чтобы даже наши исторические выставки не выглядели казенно. Например, мы с куратором Мариной Сидоровой делали проект, посвященный детству, воспитанию и образованию детей дома Романовых. Очень активно там работали с детским слоем, чтобы эта выставка была понятна детям, чтобы эта тема была не такой холодной, отстраненной, как часто бывает с выставками про императорскую семью.

О художниках:

На предыдущих триеннале это были люди, которые привыкли работать с большими темами, большими форматами, среди них были члены Российской академии художеств. Но прошлый год стал каким-то текстильным бумом. Практически на всех ведущих площадках, которые занимаются современным искусством, прошли выставки, посвященные текстилю. То есть контекст совершенно изменился, и у нас очень омолодился состав участников. Художники, которые не работают традиционно с текстильным материалом, стали с ним работать, включать это как свой еще один медиум. Плюс у нас сейчас примерно половина представленных работ — не традиционное гладкое ткачество, а объекты. Например, текстильная скульптура, сделанная скульптором с академическим образованием: сначала она слепила форму из глины, потом ее отлили в гипсе, и уже эта форма была обвязана. Начиная с прошлой триеннале мы не ставили художникам ограничения по материалам. Поэтому в объектах есть оплетенная керамика, есть работа, созданная из медной проволоки. За пять лет работы у меня сформировалась база художников, которые работают с текстилем. Я вижу, что в этом есть большой потенциал для музея. Что-то приобретается в коллекцию после триеннале. Но бывает и так, что люди, которые приходят на выставку, спрашивают меня, можно ли это купить. И тогда я с удовольствием дам контакты — это же поддержка художников. Понятно, что государственный музей не может быть посредником, но в частном порядке я считаю нормальным это делать — все равно, если человек настолько заинтересовался работой, он найдет контакты и сам, так почему бы ему не помочь. А у художников повышается интерес к участию в нашем проекте.

V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена.

Мария Шаруха, «Рябина. Маша», 2025

О времени:

Когда заканчивалась прошлая триеннале, я думала: Господи, 2025-й — это еще неизвестно когда. А на самом деле, хотя горизонт планирования очень далекий, в итоге тебе все равно не хватает времени. В музее привыкаешь работать долго, мыслить в совершенно другом масштабе, понимая, что ответственность за тот проект, который ты выпускаешь, чуть более глобальная, потому что эта история должна и заинтересовать, и вызвать эмоцию. Вне зависимости от материала.

О внутреннем питчинге:

У нас есть такая штука, которую мы отчасти

в шутку называем выставком, выставочный комитет. Фактически это рабочая группа проекта или пространство, в котором ты можешь подумать, высказать свои идеи, и их содержательно рассмотрят, проанализируют. У нас должна быть четкая история. Почему, во-первых, этот проект в Царицыне?

Делаем мы его в партнерстве или это только наша инициатива? В каком пространстве будет этот

проект существовать? Например, в прошлый раз Текстильная триеннале была в Большом дворце, в этот раз мы перенесли ее в залы Хлебного дома. Потому что, как стало понятно в процессе подготовки, залы дворца оказались слишком масштабными для современных гобеленов.

«Если идея родилась и захватила всех, то дальше уже все просто»

— Людмила Шемракова

Людмила Шемракова

Заведующая экспозиционно-выставочным отделом

О подготовке:

Для того чтобы сделать хорошую выставку, надо достаточно долго работать над тем, что мы называем нулевым этапом, — это отработка концепции, понимание, что мы хотим сказать этим проектом, какова аудитория, к которой мы обращаемся. Это исследование, которое мы проводим и с приглашенными, и со своими кураторами. Если идея родилась и захватила всех, то дальше уже все просто. Вы складываете команду, вырабатываете план действий, работу всех служб, понимаете целевую аудиторию и так далее. У нас много проектов, а планировать надо на три-четыре года вперед, но для меня все равно самое ценное — это рождение идеи, когда мы собираемся командой и задаем друг другу разные, часто даже глупые вопросы. А уже потом начинается менеджерски-административная работа, не столько стратегическая, сколько тактическая.

О театре:

По образованию я театровед, окончила в ГИТИСе курс Натальи Крымовой. Потом делала разные выставки, работала в частной галерее, но в итоге захотела понять, как устроен государственный музей, — и логичным образом решила пойти в Театральный музей имени Бахрушина. Забавно, что когда я там нарисовалась, то выяснилось, что это было такое место, где, если ты приходишь и говоришь, что ты театровед, тебя просто сразу берут. Я отработала там семь лет — и уже примерно столько же в Царицыне. Но здесь мое театральное образование приводит иногда к забавным историям. Например, сейчас мы делаем проект «Москва и москвичи в эпоху Николая I», и там предполагается театральный зал. Когда куратор пришел со своими видами этого зала, я не могла не вмешаться в концептуальную структуру. Но коллеги сказали, что я слишком глубоко копаю. А нашим посетителям не надо давать сразу третий-пятый уровень, надо грамотно отработать первые два.

О кровати и руинах:

Наше историческое направление, конечно, прежде всего связано с Екатериной Великой и дальнейшими потомками дома Романовых. Эта тема безумно интересна нашим посетителям, и самый популярный вопрос у них: «Где кровать?». Мы пытаемся отвечать, но тут очень сложно сохранить серьезное выражение лица. Потому что Царицыно — дворец, в котором не было внутреннего наполнения. То есть все, что мы сейчас видим в этом дворце, — это не мемориал. И никакой кровати не было, потому что Екатерина здесь никогда не жила. Приезжала, смотрела, но умерла до того, как дворец был достроен. И с ее смертью всякие работы были прекращены. Дворец стал превращаться в руину, очень, видимо, живописную. Потому что я до сих пор иногда в парке слышу обрывки разговоров, когда люди сокрушаются, что вот, мол, какая красивая была руина, зачем реставрировали.

«Никакой кровати не было, потому что Екатерина здесь никогда не жила»

— Людмила Шемракова

О царях:

А вот еще, например, Хлебный дом, в котором мы с вами сейчас сидим. Тут тоже я не буду оригинальной, главный вопрос наших посетителей: «Где хлеб?». Иногда спрашивают еще: «А кухня? Где была кухня?». Корпус строился действительно как кухонный, а Хлебным его прозвали слуги, и название закрепилось. То есть исторические выставки нам безусловно нужны не только в смысле госзаказа, а чтобы просто объяснять, как жизнь была устроена. На выставке про Москву эпохи Николая I сам царь будет вообще не главным героем — мы говорим о городе: как в это время его жители себя чувствовали, что происходило. Понятно, что имя царя — просто временной маркер эпохи. Как она была организована, какие были законы, какая структура. Мы начинали эту тему с Москвы эпохи Александра I, продолжаем Николаем. Я не знаю, продолжим ли мы эту тему на других императорах, но поговорить о городе и жизни его обитателей с этой точки зрения любопытно.

Выставка «Призрак – рыЦАРЬ», 2018

Ольга Оржеховская

Заместитель заведующего отдела развития и реализации проектов

О праздниках:

Я здесь работаю с 2016 года, занимаюсь организацией крупных мероприятий на территории музея-заповедника. Два года назад на Масленицу совместно с паблик-арт-художницей Мариной Звягинцевой мы сделали огромные ветряки, и люди уходили очень радостные — они не просто пришли блинов поесть, а получили нечто большее. Тогда же мы пригласили ансамбль «Петр Валентинович» из молодых ребят, которые популяризируют русские традиционные фольклорные песни. Ездят по старым деревням и собирают материал. Общаются с пожилыми людьми, слушают их внимательно, слышат их. И когда они к нам приходят, то подают русский фольклор очень грамотно, без попсового налета. Есть еще «Ночь в музее» и «Ночь искусств». Это два экспериментальных проекта, осенний и весенний, в которые мы всегда стараемся привнести что-то новое — например, «Бонд с кнопкой» в прошлом году у нас выступил в «Ночь искусств». Конечно, московскую публику сегодня сложно удивить. Люди привыкли к огромным мероприятиям, часто бесплатным, их постоянно развлекают. Поэтому нам важно не просто развлечь, но еще придать какой-то дополнительный смысл, дать какие-то новые знания, расширить представления о городе и мире.

О дачном:

Мой любимый проект, который я курирую уже несколько лет, — «Дачное Царицыно», реконструкция культурной стороны загородной жизни конца XIX — начала XX веков. У нас бывали Леонид Андреев, Иван Бунин, многие другие важные люди той эпохи. Они здесь влюблялись, писали книги, устраивали концерты. Этот дачный образ жизни еще не был связан с грядками, как случилось позже. И мы этот флер стародачной жизни пытаемся возродить каждый год в течение 10 фестивальных дней, приглашая музыкантов и театры, прежде всего детские — у нас были «Снарк», «Моника и Дрозд», «Мамин театр» и другие ведущие камерные театры для детей. На фестивале множество занятий для детей и взрослых от мастерских до лабораторий, от лекций до выставок. На сцене дачного были такие музыканты, как Вадим Эйленкриг, Петр Налич, Евгений Маргулис, Сергей Мазаев, Сергей Манукян, Сергей Старостин. «Дачное Царицыно» — это про состояние, атмосферу и смыслы. А еще для нас «Дачное Царицыно» — важная отметка, напоминание о цикличном переживании времени: закончился фестиваль — значит, миновала середина лета, еще один год прожили.

Выставка «Дачное Царицыно», 2014

Юлия Семенова

Заведующая отделом развития и реализации проектов

О мостике:

Моя роль — мостик между тем, что творится в музейных залах, и тем, что происходит в парке. И нам действительно важно, чтобы люди, которые пришли, может быть, совсем за другим, для того, чтобы просто посмотреть на небо, солнце, листву, бабочек и воду, вдруг для себя открыли еще что-то интересное, узнали об истории Царицына, получили яркое впечатление и от музея, и от парка, который, по сути, тоже музей-заповедник, а не парк культуры и отдыха. У нас, конечно, есть городские праздники и государственные мероприятия, но есть фестивали, которые мы с любовью складываем кирпичик за кирпичиком самостоятельно. Мы интегрируем паблик-арт, лаборатории, включаемся в музыкальные и театральные эксперименты. С очень скромными бюджетами, а иногда и совсем без них, на полном энтузиазме. С удовольствием вспоминаю перформансы лаборатории Глеба Андрианова — яркое сочетание музыкальной, пластической импровизации и мэппинга, три года арт-резиденций фестиваля книжной иллюстрации «МОРС», по результатам которой мы выпускали сувенирку, делали выставку, календарь и даже лабораторию для детей и подростков. Очень знаковый проект — паблик-арт «Притяжение» с Мариной Звягинцевой на царицынской плотине и «свадьба» на нем — перформанс театра «Эскизы в пространстве». Разделенный водным потоком объект, разделенные судьбы, отношения — символ 2020 года. Так случаются настоящие проекты, с ярким авторским высказыванием, в моменте времени. Они дают неподдельный эмоциональный опыт события — совместного бытия.

О садах:

Совсем скоро, 21 августа, у нас откроется

XIII фестиваль исторических садов. Это тоже очень живой проект, работающий с садово-парковым искусством. Можно сказать, выставка под открытым небом — из авторских композиций, которые ландшафтные дизайнеры и художники создают, с одной стороны, на заданную тему, а с другой — вкладывают в них свое миропонимание. Каждый

год у фестиваля новая тема. Сейчас — сады и наука, в прошлом году были сады в искусстве, а до этого сады и мифы. Получается большая открытая экспозиция, по которой можно гулять, путешествовать. Но там же есть и перформативная программа, и музыкальная, и мастер-классы. Есть инклюзивный сад, который придумывали дети и взрослые с самыми разными особенностями — чтобы сделать свою площадку для диалога. Хотя, конечно, мы стараемся любой проект делать инклюзивным и учитывать очень разные запросы — и детей, и людей пожилого возраста, комфортно должно быть всем.

О корпоративных культурах и экосистемах:

До Царицына я работала в благотворительном фонде одной из корпораций, и теперь мне удивительно, сколько усилий там прилагалось, чтобы организовать все то, что здесь складывается как будто само собой. Да, у нас есть формат рабочих групп, питчинги. Но в основном мы просто очень много общаемся

друг с другом, и большинство идей рождается

из этих неформальных встреч.

Есть такая исследовательская группа, которая занимается корпоративной антропологией, — исследуют внутреннее устройство самых разных организаций от большого бизнеса до учреждений культуры. И наш музей был одним из первых учреждений культуры, в которое они пришли. Так

вот, они были страшно удивлены и сказали: боже

мой, как так бывает, что то, что у вас получается органично, команды в корпорациях усиленно выстраивают годами. Может, тут работает и само место — мы же во всех смыслах заповедник, и каждый из нас представляет собой более-менее редкий вид.

Я вот, например, до того, как заняться маркетингом и продюсированием культурных событий, получила биологическое образование. И, может быть, поэтому рассматриваю нашу команду и наш музей как своего рода экосистему, в которой просто гармонично сочетается, рождается и развивается разное.

V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена. Апполинария Мишина, «“Настоящее” Велимира Хлебникова», 2025.

«Мы же во всех смыслах заповедник, и каждый из нас представляет собой более-менее редкий вид»

— Юлия Семенова

Лилия Хафизова

Заведующая редакционно-издательским сектором экспозиционно-выставочного отдела

О музейном времени:

Честно говоря, больше десяти лет назад я не очень представляла, как смогу работать в музее. Мне казалось, что все это, с одной стороны, очень серьезно и ответственно. А с другой, я боялась, что будет скучно, номенклатурно, слишком режимно. Но оказалось, что все так, да не так, потому что бюрократизированность, безусловно, есть, как в любом большом учреждении, но она скорее помогает: когда ты понимаешь, как работает этот механизм, то можешь им пользоваться. И конечно, я не думала, что так долго — уже 11 лет! — буду работать на одном месте. Но потом поняла, что музей — это в принципе не про быстро. Здесь нужно пробыть не один год, чтобы понять, как все устроено, вдуматься, начать ориентироваться. Да и вообще, музей, как оказалось, — это не совсем работа. Это, скорее, служение.

О материальном и нематериальном:

Довольно долгое время я занималась фольклористикой, ездила в экспедиции на Русский Север. И работа в Царицыне соединила для меня два обычно почти не пересекающихся направления в исследовании культуры. Первое — это внимание к материальному миру. Ведь что делает музей? Хранит предметы. Это в каком-то смысле материальная культура. И мы в Царицыне как раз храним предметы декоративно-прикладного искусства. Часто это результаты поездок, экспедиций. Второе направление — интерес к культуре нематериальной, в том числе к фольклору и к тому, что называют традиционной культурой. И вот здесь, в музее, эти два пути для меня органично соединились.

О заповедном пространстве:

В Царицыно не только время течет по-другому, но и ощущение пространства другое абсолютно. Дорога на работу, путь от метро или от парковки до дворца — это не бег по городу, когда ты в толпе, в транспорте. Когда я иду эти 10-15 минут по парку, могу просто погрузиться в себя, и это уже очень привычное и важное ежедневное одиночество, которое обостряет восприятие. Когда мы в городе живем, немножко притупляются, например, ощущения смены времен года и даже суточного ритма. Ну, потемнело — свет зажгли, вот и все. А здесь немножко по-другому. Ты выходишь из здания, делаешь буквально пару шагов в сторону парка и понимаешь, что вот от леса, из оврага поднимается сырость вечерняя после дневного дождя. Хорошо, думаешь, что взяла с тобой кофточку, сейчас накину. И я очень полюбила за эти годы межсезонье. Какой-нибудь конец ноября в городе — это глухое, темное, жутко промозглое время. А здесь конец ноября фантастически красив. Это утренний туман с изморозью на траве. Это графика черных деревьев на сером небе и красно-белые баженовские здания, которые будто всегда здесь стояли, были частью этого ландшафта, выросли отсюда. Это сказка какая-то, волшебство. И теперь я обожаю ноябрь. Через год или полтора моей работы здесь мне приснился сон: будто я хожу по Царицыну вместе с Баженовым, и он мне рассказывает, как все должно было быть, — потому что неизвестно, как бы все здесь было, если бы Екатерина позволила ему доделать задуманное. У меня есть ощущение, что он невероятно чувствовал это место, и его архитектура тут абсолютно органична.

«Через год или полтора моей работы здесь мне приснился сон: будто я хожу по Царицыну вместе с Баженовым, и он мне рассказывает, как все должно было быть»

— Лилия Хафизова

О любимом месте:

На плане парка есть линия, которая идет вдоль прудов, мимо фасадов Малого дворца Екатерины и ее Среднего дворца, который сейчас называется Оперным домом, к Фигурным воротам — это такая символическая граница между дворцовой и парковой частями усадьбы, она называется Березовая перспектива (там раньше были березы, их уже нет, но на всех картах она так и обозначена). Надо пройти под Фигурными воротами, потом до павильона «Миловида» и чуть дальше, в аллею. Между 5 и 8 часами вечера там совершенно волшебный свет. Солнце садится за прудом и сквозь деревья подсвечивает Малый и Средний дворцы, аллею. Вот тут очень хорошо понимаешь, что ты на природе, но архитектор так глубоко осмыслил и прочувствовал ландшафт, что весь пейзаж вызывает удивительное умиротворение. Это просто какое-то счастье, покой и красота.

О текстах:

Один наш редактор знает, наверное, языков восемь. Если надо расшифровать какую-нибудь надпись по-старонемецки на гравюре, — да, хорошо. Покопается, конечно, но расшифрует. Но надо понимать, что мы делаем не только книги, а каждый раз работаем в выставочном проекте вместе с выставочной командой. И книга — это очень большая, но только часть нашей работы на проект. Я тут в какой-то момент поняла, что, если, например, к нам в Царицыно привезут «Джоконду», поставят в самом красивом зале и ничего про нее рядом не напишут, для большинства людей это не будет «Джоконда». Невозможно выставить ни один предмет без текста. И это не просто подписи к предметам или экспликация на входе. Тексты экспозиции — это часть экспозиции. И мы начинаем работу над ними, еще когда куратор только продумывает концепцию выставки. А если говорить о книгах, то мы, в отличие от условного ГМИИ, не можем, как правило, сделать просто каталог. Потому что к ним, допустим, привезли Тициана, и каталог его картин будет прекрасен, его раскупят в любом случае. А у нас, например, выставка про кавказскую бытовую культуру — прекрасная, завораживающая, как теперь говорят, атмосферная. Но какую книгу делать — фотографии ступок и прялок публиковать? Можно, но интересны они в таком количестве только специалистам. Поэтому мы стараемся делать не классический каталог, а книгу, которая дополняет выставку, с рассказами по теме — не собственно о предметах, а о той жизни, из которой эти предметы пришли, описание этой картины мира.

«Если, например, к нам сюда привезут «Джоконду», поставят в зале и ничего не напишут, то это не будет «Джоконда»

— Лилия Хафизова

Вероника Камаева

Заведующая концертным отделом

О площадках и авантюризме:

В Царицыне просто множество мест, где можно делать концерты. Это и залы Большого дворца, и атриум Хлебного дома, и Оперный дом, так называемый Средний дворец, и музыкальная гостиная. И конечно же, совершенно роскошные возможности делать фестивали open air. Мы проводим концерты классической музыки и джаза, а также около пяти-шести фестивалей в год, и стараемся придумать новые форматы для взаимодействия с нашей публикой, такие как, например, квартирник во дворце — то есть сталкивать вроде бы несовместимое, ламповый домашний концерт, но в дворцовых интерьерах. Мне очень нравится, что здесь можно предложить любую авантюру, и даже если что-то пошло не так, как хотелось, это все равно воспринимается как нормальные поиски нового, шаг вперед.

Об органе:

Орган у нас небольшой, но очень хороший. Его органисты любят, и не будет преувеличением сказать, что стоят в очередь на нем сыграть. А органные концерты у нас каждую субботу. Но это все-таки сложный капризный инструмент. И недавно прямо во время концерта получилось так, что одна клавиша запала, перестала отвечать. Органист знаками начал показывать нашему настройщику органа и хранителю, что там не все в порядке. И хранитель пополз ремонтировать орган, а органист в это время травил байки, рассказывал об инструменте, чтобы заполнить эту вынужденную паузу.

Ольга Пападина

Заместитель генерального директора (служба развития, коммуникаций и проектной деятельности)

О развитии:

Я отвечаю за развитие Царицына в самом широком смысле этого слова. Продвижение, маркетинг, создание новых точек притяжения, мероприятия на территории, спонсорство, фандрайзинг, работа с органами исполнительной власти — эти направления курирую я. По образованию

я филолог-востоковед. Но давно работаю

в проектах Правительства Москвы:

Московский урбанистический форум, ВДНХ, Проектный опыт по развитию туризма.

Думаю, что Царицыно сейчас находится в точке переосмысления, перезагрузки. К музею-заповеднику сейчас присоединяются обширные и разноплановые территории Бирюлевского лесопарка и дендропарка, Борисовских прудов. Общая площадь природно-исторического парка «Царицыно» будет около 1000 гектар — это громадная территория! И она, конечно, требует модернизации инфраструктуры, создания новых направлений деятельности и новых точек притяжения.

Больше всего в Царицыне я люблю Пейзажный парк. Суета большого города требует переключения: мы все больше ценим возможность провести время на природе, вне урбанизированного пространств. Я даже когда здесь еще не работала, приходила с детьми, дышала и думала: «Боже, какая красота!». В общем, это до сих пор осталось во мне. И хочется, чтобы это так и было дальше. Чтобы люди понимали, что красота есть не только в новых павильонах, фестивалях, а просто в том, что ты внутри города можешь оказаться наедине с природой и внутри истории.