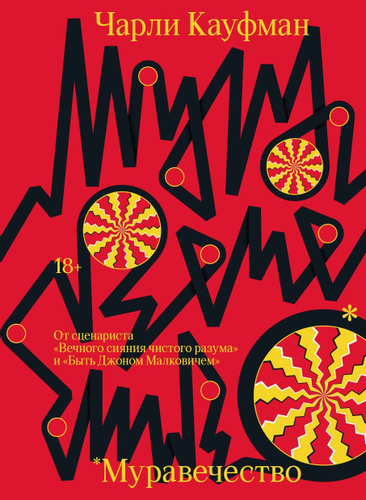

«Муравечество» Чарли Кауфмана

В регулярной рубрике The Blueprint и Bookmate мы каждую неделю рассказываем о новых, интересных и важных книгах. На этой неделе Лиза Биргер предлагает открыть для себя «Муравечество» Чарли Кауфмана — книгу столь же запутанную, сколь и увлекательную. Человек, рассказавший о том, каково «Быть Джоном Малковичем», вновь путешествует вместе с нами по чужому сознанию.

Книга, о которой мы будем говорить сегодня, положительно безумна, и уже этого было бы достаточно, чтобы привлечь к ней читательское внимание: ведь по-настоящему безумных книг мы знаем мало. Таких, чтобы не просто ломали реальность изнутри, а выстраивали ее заново по законам, блистательно равнодушным к устройству обыкновенной земной логики. «Муравечество» Чарли Кауфмана — прозаический дебют оскароносного сценариста, книга во всех отношениях невозможная, которая успокаивает именно невозможностью ничего о ней сказать, ничего о ней понять.

Главный герой романа «Муравечество» Б. Розенберг — кинокритик, достаточно неудачливый и достаточно невротичный, чтобы заподозрить в нем собирательный образ всех мамблкорных персонажей ХХ века. Он на каждом шагу не устает напоминать зрителю, что на самом деле он не еврей, а еще у него есть афроамериканская подружка, и он был бы еще более прогрессивен, если бы чуть меньше нам о своей прогрессивности рассказывал. Однажды, отправившись на изучение фильма столетней давности, он встречает столетнего старика, с перспективы которого тот фильм, великий и претенциозный, был снят. Оказалось, что старик 90 лет снимал кино и никому не показывал — вот она находка для ценителя кинематографа, единорог, четырехлистный клевер и святой Грааль в одном. Фильм длиною в три месяца о человеке, не выходившем из дома 90 лет, оказывается шедевром, но сгорает, стоит герою выйти за минералкой. В поисках этого фильма, этого освобождающего опыта, он отправляется в сюрреалистическое путешествие в собственную голову, на миллионы лет в будущее, в царство муравьев, в кинематографическое зазеркалье, в мир двойников, в мир, вообще слабо описываемый словами, если специально не постараться и не провести с этой книгой много приятных и мучительных часов.

В девяностые годы прошлого века Голливуд зачитывался сценариями Чарльза Кауфмана — стеснительного, возможно, гениального сценариста, сочиняющего сюрреалистические истории о вывернутых мирах. Никто и не сомневался, до экрана они не доберутся, сумасшедших снимать такое — нет. Но наступило и его время: «Быть Джоном Малковичем» как признание его сценарного гения, «Адаптация» и «Вечное сияние чистого разума» как начало кауфманского культа, «Синекдоха, Нью-Йорк» как глобальный эксперимент, исследующий саму суть творчества, миры, которые мы создаем внутри миров, пока то, что внутри нашей головы, и то, что снаружи, окончательно не перепутается. Да что я вам рассказываю — Кауфмана все знают и любят и без меня. Важно разве что помнить, из чего он сделан, потому что кауфмановский сюжет, когда его можно назвать сюжетом, всегда про попадание на ту сторону себя, внутрь своей головы, своей памяти, своей навязанной личности, всего, что составляет из себя «настоящее». Потому что нет ничего более иллюзорного, чем этот сегодняшний мир, под завязку набитый идеями и предметами, не имеющими в конечном счете никакого смысла.

Этот мир идей идеально описывает метафора платоновской пещеры: все мы лишь узники, наблюдающие тени на ее стенах и неспособные обернуться и увидеть истинное положение вещей. «В детстве, — рассказывает его герой, — я случайно узнал о платоновской аллегории пещеры и пришел в ужас из-за мысли, что, возможно, я тоже узник, отвернувшийся от истины. Это одна из множества причин, почему, когда я впервые знакомлюсь с человеком или предметом, всегда оборачиваюсь. Я целиком предан полному пониманию всего и вся во всей полноте». Затем он рассуждает, как забавно, что человек, боящийся слиться с собственной тенью, нашел свое призвание буквально в просмотре теней на экране и решает, что в дальнейшем будет смотреть кино, поворачивая голову к проектору.

Это все ужасно смешно, и в грандиозном романе, нашпигованном отсылками хоть к Шекспиру, хоть к Воннегуту (отсылками, в которых герой чем дальше, тем больше путается), ангельским хором миллионов Дональдов Трампов, клоунами и двойниками этот завязший в идеях нашего времени герой смотрится особенно весело. Он никак не может расстаться с идеями социального статуса, гендерной идентичности («если бы у меня сегодня родился ребенок, то я бы растил его как theyby* — без указания на пол; я бы не сообщал пол ребенка никому, включая их самих») и культурного комментария, осознавая одновременно полную бессмысленность перечисленного. Трудно придумать что-то актуальнее такого бесконечного издевательства над актуальностью.

В какой-то момент история получает еще один забавный поворот: «Тот ли я, — спрашивает себя герой, — кто написал разгромную рецензию на „Синекдоху, Нью-Йорк“, где назвал Чарли Кауфмана жалким нарциссом масштаба Адольфа Гитлера или, если честно, несравнимо выше, и миру повезло, что он не имеет реальной власти?» Не месть ли это всем кинокритикам, всем тем, кто осмеливается оценивать то, что не создает сам. Как смешны мы, копошащиеся в чертогах собственного разума. Но на самом деле только критик, это бесмыссленное творение века, готов смотреть так внимательно и с такой долей любопытства, чтобы дойти до последней черты: той, где все эти сложные конструкции обретают смысл.

В конце концов «Муравечество», как и полагается у Кауфмана, оказывается историей о поисках очищенного, незамусоренного «я». Роман словно предлагает нам принять, что существует некий закон, по которому всякое движение нашей мелкой души может оказаться не бессмысленно. Некая черта, за которой бессмысленными перестаем быть мы сами. До некоторого момента он кажется парафразом «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса (его и переводили те же Алексей Поляринов с Сергеем Карповым). В финале окажется полной его противоположностью. Книгой не о том, что все распалось и ничего нет, а о том, как вопреки безумию на нас начинают, словно божественные письмена, проступать смыслы.