«Меня сложно выбить»

ТЕКСТ:

Полина Прибыткова

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

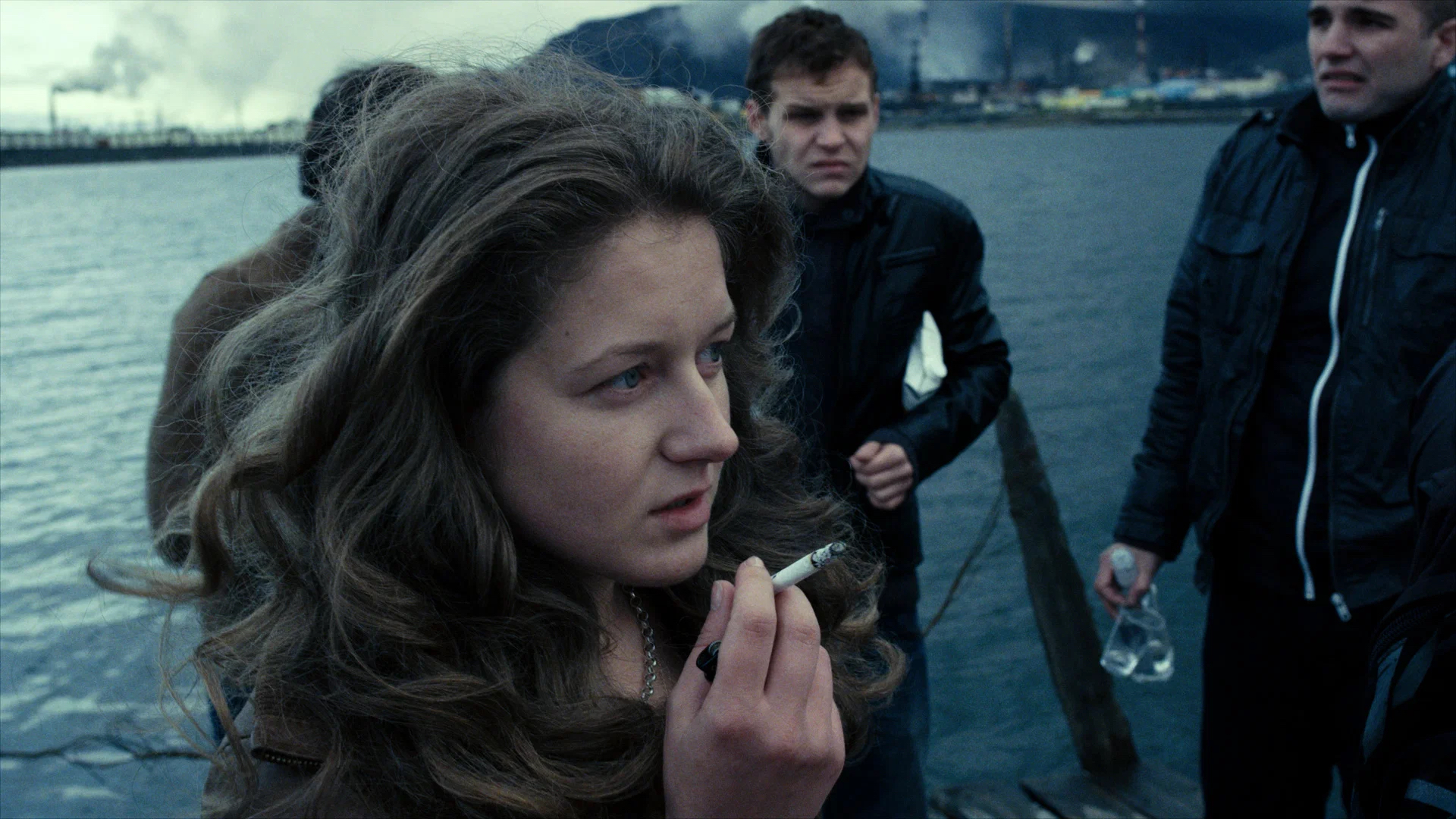

Сегодня в прокат выходит «Край надломленной луны» — фильм, снятый Светланой Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой. В центре сюжета три женщины — сбежавшая из дома дочь-подросток (Маша Лобанова) и отправившиеся ее искать на Финский залив старшая сестра (Анна Шепелева) и мать (Виктория Толстоганова). Накануне релиза фильма и завтрашнего спецпоказа в центре «Зотов» куратор его кинопрограмм Полина Прибыткова поговорила с Наталией Мещаниновой — о кино как терапии, запрете фильмов, умении найти общий язык с подростками и необходимости автору обнажаться в искусстве.

В фильме «Край надломленной луны», как и во многих ваших работах, присутствует тема дисфункциональной семьи, которую вы раскрываете под новым углом. Мы наблюдаем своего рода чеховскую драму, развернувшуюся в семейном поместье. Откуда возникла идея столкнуть в конфликте трех героинь разных поколений?

Наверное, стоит сказать, что, когда я подключилась, сценарий уже был в разработке, Света работала с другим соавтором — со своей подругой. Я пришла на проект как скрипт-доктор, а после взялась за сценарий как автор, и мы очень серьезно

его переписали, то есть в принципе придумали другую историю, но рассказать про трех женщин было изначально Светиной задумкой. И так получилось, что сюжет изменился, а сама проблема этих отношений осталась.

В силу того, что я все время занимаюсь исследованием взаимоотношений внутри семьи и очень часто обращаюсь

к этим взаимоотношениям в своих фильмах, мне оказалось близко и ужасно интересно поговорить про вот эту травму поколений — когда ты, что называется, не можешь выйти из бесконечного круга вранья и все время портишь жизнь своим детям малодушием, неспособностью взять на себя ответственность, признать свои ошибки, свою вину. И вот эта неспособность,

она тотальна, она присутствует все время в нашей жизни. Я постоянно наблюдаю комплекс «плохого родителя», когда родители не позволяют детям ничего себе предъявить, и никакого честного разговора в результате не происходит. И это чудовищно. Крайне редко я наблюдаю случаи, когда родитель с ребенком говорит начистоту. Редко, правда...

В фильме есть хорошая линия, которая причину этой дискоммуникации нам отчасти объясняет. В самом начале мы знакомимся с бабушкой, которая дальше присутствует незримо, в формате телефонных звонков. Мне это напомнило, как в наших жизнях незримо присутствуют семейные травмы, которые передаются из поколения в поколение и провоцируют эту невозможность здоровой коммуникации. Это я к тому, что всех героинь хочется в принудительном порядке отправить на психотерапию. Как вы вообще к ней относитесь?

Я отношусь хорошо, но сама не нахожусь в терапии постоянно. У меня был период сложный, когда я решала свои проблемы, связанные с мамой, и тогда терапия мне была необходима. Периодически мне хочется, конечно, как, наверное, многим, получить психологическую помощь, но сейчас я, в общем-то, довольно давно уже не в терапии. При этом мне кажется, что пренебрежение психотерапией пагубно для человека. Как говорит один знакомый: «Что я, псих какой-то? Что я, больной что ли? Я же здоровый!».

Да, это правда. Мне нравится, как говорят про психотерапию, что это необходимая гигиена души, сразу ощущается важность процедуры для процессов жизнедеятельности.

Я заметила, что люди, которые боятся терапии, на самом деле боятся, что терапевт начнет поднимать из них всякое «говно», а это необходимо, в общем, чтобы удалить «засор». Простите за терминологию сантехника. Одновременно люди чудовищно боятся, что врач будет их обвинять — в плохом родительстве, в плохом супружестве, что это будет обязательно какая-то карательная медицина — этого почему-то ожидают от терапии.

«Край надломленной луны», 2023

Возможно, страх рождается из чувства вины, как у героини Толстогановой, которая постоянно упрекает в чем-то свою старшую дочь.

Да. Вот героиня Толстогановой к психотерапевту не пойдет никогда.

Я заметила, что героиня Анны Шепелевой в какой-то момент произносит фразу, которая встречается в нескольких ваших интервью, про низкую культуру отказа. В связи с этим мне интересно, насколько ваше творчество автобиографично, как много себя вы обычно вкладываете в героев и героинь и насколько это психотерапевтический процесс для вас?

Это происходит интуитивно, даже если я пишу кино про 15 моряков на корабле (речь про фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова — Прим. The Blueprint), я все равно пишу про себя. Ну, то есть я описываю вещи, которые я эмоционально хорошо понимаю и чувствую, через которые прошла я или мои знакомые, — это как бездонный колодец, который дает мне право описывать жизнь разных людей. Пока я не получу какой-то чувственный фундамент, я не могу работать. Мне нужно очень подробно, качественно понимать человека и чувства, которые я описываю. Мы сейчас с Борисом пишем сценарий ужасно сложный, жестокий. И целый год мне было очень трудно «схватить» героя. Для этого приходится слой за слоем с себя снимать защитные оболочки, это ведь тоже страшно — обнажаться в искусстве. Но порой необходимо для того, чтобы написать что-то талантливое.

Это про то, что вы сознательно идете на боль и таким образом получаете эмоциональный опыт?

Я вот это прямо поняла в какой-то момент, что можешь вокруг да около сколько угодно ходить и придумывать эффектное, спецэффектное, но ничего не будет работать, пока ты не пойдешь, как вы сказали, на боль. Это непростая штука, да, но нужная, чтобы кино не выглядело поверхностным. Я не очень люблю «мягкие касания», когда какой-то там человек где-то живет, что-то с ним происходит, а я его никогда не встречала и не знаю, но почему-то его описываю — вот так я не люблю. Поэтому мне приходится все время кишки наружу вынимать, чтобы что-то получилось.

Вы как-то заметили, что вам неинтересно снимать кино, которое как будто знает, что нужно зрителю. А какое кино интересно снимать вам и вообще думаете ли вы о зрителе в процессе создания?

Я думаю о зрителе, но я не пытаюсь ему понравиться. Например, на обсуждениях моего фильма «Один маленький ночной секрет» меня постоянно спрашивают, почему я не дала героям финал в виде хеппи-энда. Или какой-то сатисфакции. Или, в конце концов, в виде справедливости. Как это обычно разрешается в кино — кто-то обязательно приходит в нужный момент, или мама вдруг узнает и спасает ребенка, или ребенок сопротивляется и всаживает нож в сердце, или что-то подобное. Я все время отвечаю, что у меня был такой вариант — пойти и понравиться вам, дать вам индульгенцию, дать выход, но тогда вы перестанете работать и там же, в этом кинозале, закроете для себя вопрос (о домашнем сексуализированном насилии). А моя задача как режиссера, как автора говорить со зрителем честно, а не водить его кругами вокруг своих мыслей. При этом я, конечно, думаю о зрителе, и мне хочется быть понятной, внятной, эмоционально открытой.

Знаете, так бывает, смотришь кино и думаешь, то ли я идиот, то ли... Вот такое не люблю. Я действительно стараюсь быть в адекватном диалоге со зрителем. При этом я не хочу флиртовать и выполнять другие задачи — развлекать, учить, поучать и морализаторствовать.

«Один маленький ночной секрет», 2023

Можно ли сказать, что эта попытка честного диалога берет корни из вашего опыта работы с документальным кино?

Да, я вообще думаю, что ноги всех моих успехов растут из дока и из школы Марины Разбежкиной. Именно в тот период было заложено максимальное количество вещей, связанных с честностью, с реальностью. Когда ты идешь к реальному человеку и начинаешь, например, из него лепить что-то, что тебе удобно, это всегда очень заметно, и это всегда не талантливо. И ты всегда в эти моменты, ну, какой-то прям нечестный режиссер. Я как-то так плотно уселась на этот стульчик, пока снимала док, что теперь, когда я придумываю персонажей, я отношусь к ним как к реальным людям. Я не должна врать, не должна вести их авторской рукой. Эти руки, они всегда заметно торчат. Авторский волюнтаризм, как мы называем это с Борисом, — это очень удобненько, когда все образы на каких-то подпорках держатся, чтобы сценарий сложился.

Вы заговорили про фильм «Один маленький ночной секрет», где главная героиня подросток. Но уже начиная со времен «Школы» Валерии Гай Германики, где вы были сорежиссером, мы видим, что вам важно говорить про подростков, но говорить про это правдиво очень, по-моему, непросто. Как вам это удается? Есть ли у вас определенный метод или особый подход в работе с подростками? Какими способами вы пытаетесь сократить дистанцию между собой и юным человеком или ребенком?

Знаете, это странная вещь, но у меня нет дистанции, ее не надо сокращать. Мне все время задают вопрос: «Как вы так рассказываете про подростков?». У меня нет ответа, не то чтобы я хожу на подростковые вечеринки и набираю там материал, конечно, нет.

Тогда как происходит поиск этого документального материала в реальности? Например, идея сериала «Алиса не может ждать» родилась из статьи про девочку, которой поставили неизлечимый диагноз. Эта история стала отправной точкой?

За Алису я ухватилась, потому что это была... ну, какая-то просто нечеловеческая история. Она меня потрясла просто. Но понимаете, Алиса в сериале — это не та же девочка, что существует в реальности, мы с ней не встречались никогда, и она не была источником вдохновения, только реальная ситуация послужила, как вы правильно заметили, отправной точкой, из которой уже выросла наша Алиса в исполнении Лизы Ищенко. И описывая героиню, я думаю, что описывала себя, но только в своей лучшей вариации. В смысле, когда я была подростком, то хотела быть такой же решительной. Эта сложная, несвойственная ребенку речь Алисы как-то сразу у меня на языке появилась, и мы поняли со Степой (Степан Девонин, соавтор сценария «Алиса не может ждать», актер и муж Натальи Мещаниновой. — Прим. The Blueprint) поняли, что это человек, которому рано и очень внезапно пришлось повзрослеть. Она совсем не наивна, в ней много чего намешано внутри, что стало впоследствии так интересно разрабатывать и разматывать.

И потом, когда делаешь кастинг, к тебе приходят сотни подростков. Благодаря кастингам я очень много общаюсь с ними. Это происходит каким-то естественным образом. Не то чтобы я хожу за ними с записной книжечкой, знаете, и записываю жаргонизмы, нет, это просто какая-то в том числе моя среда, наверное. И мне не приходится спускаться с позиции взрослого человека на их уровень — я, в принципе, уже на этом уровне. Мне хочется думать, что мы с ними обычно на равных общаемся.

Я не могу сказать, что, когда у меня в кадре подростки, я даю им много импровизировать. В основном они говорят по тексту, который заранее написан.

«Алиса не может ждать», 2022

Вы как будто обреченно сказали «опять подростки». Вам хотелось бы уйти от этой темы? Понятно, что вы не только в ней существуете как автор, но так или иначе с ней все время соприкасаетесь.

Меня уже называют амбассадором героев этого возраста, потому что все время эти песни пою. Вот сейчас я поняла, что в сценарии, который мы пишем с Борисом, тоже в центре сюжета мальчик тринадцати лет. Не то чтобы это кино о подростках и про подростков, но так или иначе присутствуют герои этого возраста.

Что вам дает их присутствие?

Просто интересно изучать это, соприкасаться с ярким проживанием жизни, которое происходит в этом возрасте. Я, конечно, тоже боюсь сесть в привычное седло, когда ты такой на опыте едешь, но как будто мне ближе описывать эти пертурбации, чем, например, кризис среднего возраста, потому что я человек, у которого кризис был один раз в жизни по очень определенной причине, и длился он две недели. Ну то есть я очень, как мне кажется, витальный человек и не смогу достоверно описать проживание кризиса, просто не сумею. А с подростками у меня как-то задалось.

Вы сказали, что даже когда пишете про пятнадцать моряков, все равно пишете про себя. Интересно, как вы вообще относитесь к определению «женское кино»? Что такое «женский взгляд»?

Я не знаю, что такое женское кино. Это женщина, снимающая про женщин? Но ведь есть и мужчины, снимающие про женщин. Есть талантливое кино, есть неталантливое кино. Ну, наверное, это какой-то более нежный взгляд, я не знаю... Или почему вот женщинам не дают, например, снимать блокбастеры? Есть такой миф, что женщина не справится с трюками. У меня во время съемок второго сезона сериала «Обычная женщина» было очень много трюковых «мужских» сцен, и мы очень лихо с ними расправлялись. Мне кажется, если бы мне доверили большой бюджет и блокбастер, я вот не обосралась бы. Ну, правда. Это какое-то клише и устоявшиеся представления о том, что, если женщине дать бюджет, она пойдет снимать какое-то слезливое, сентиментальное кино. Но есть, к примеру, прекрасный Майк Ли, который снимает очень сентиментальное, чувственное, невероятное кино, которое можно было бы назвать на самом деле женским, а с другой стороны, есть, например, Кира Муратова, которая, о господи боже, ну, понимаете...

Вы упомянули совместную работу с Борисом Хлебниковым и Степаном Девониным. Вам интереснее работать в соавторстве или все же самостоятельно?

Для меня это очень сложно. Соавторство возможно, но не со всеми в моем случае. Порой бывает необходимо «об кого-то разговаривать». При этом очень важно, чтобы человек имел сходное с тобой представление о прекрасном и о том, что хорошо, что плохо. Поэтому я с большой осторожностью отношусь к предложениям о соавторстве с людьми, снимающими кино, которое я не до конца чувствую, не до конца понимаю. И поэтому у меня очень в этом смысле ограниченный круг соавторов — это Борис и Степа. Если я пускаюсь в совместное путешествие с ними, мы совершенно точно достигнем какого-то классного результата, который будет нас всех устраивать, мы не поссоримся в дороге, не разведемся, ничего не случится плохого, а случится какое-то кино, которое будет нас радовать. Мы вот с Борисом пока пишем даже какие-то очень страшные сценарии, ужасно развлекаемся, нам весело, нам интересно, и это для нас какое-то приключение, больше, чем работа, правда. Меня вполне устраивает проживать так свою жизнь — когда ты не в борьбе и войне, а в каком-то веселом времяпрепровождении, которое при этом еще и рождает сценарии.

«Аритмия», 2017

Вы не снимаете кино по чужим сценариям, опять же не считая сценариев, написанных в соавторстве. А как вы себя проявляете в ситуациях, когда снимают кино по вашим сценариям? Легко ли вам выключать в себе режиссера и не вмешиваться в воплощение вашей истории?

Не то чтобы я насильно что-то выключаю. Во многом как раз благодаря тому, что я режиссер, я очень хорошо понимаю свою зону ответственности. Знаю, что многие авторы сценариев, которые не являются режиссерами, отдавая свое детище, очень болезненно переживают это воплощение, потому что у человека, когда он пишет, в голове возникают свои картинки, образы, люди. Известно много случаев страшных разрывов после того, как автор обиделся на режиссера за то, что тот не так снял. Я-то как раз реализована как режиссер и очень хорошо понимаю, где начинается режиссерская работа. Сценарий это ведь не законченное произведение — это всего лишь ступенька на пути к огромному, какому-то чудовищном процессу, где каждую секунду кино рождается руками режиссера, актеров. Поэтому я предпочитаю, написав сценарий, ехать в Таиланд и слать оттуда селфи.

Бывают ситуации, когда Боря просит меня приехать на площадку. Например, так было во время съемок «Аритмии», где в сценах с большим количеством людей не хватало прописанного для всех текста. Чтобы герои не городили всякую ерунду, я им давала точные реплики. Но я занималась исключительно этой задачей, не лезла в кадр, не рассказывала актерам, как им играть. Я в принципе к своему тексту очень легко отношусь. Легко отношусь к тому, чтобы его меняли, если это на пользу. Поскольку процесс написания сценария очень живой, сколько бы я ни делала драфтов сценария (а сейчас, например, у меня в работе двенадцатый), все равно невозможно всего предусмотреть. И чем сложнее сценарий, тем больше проблем вылезает на площадке. И ты вдруг думаешь: «Господи, где была моя голова, когда я это писала?» Так что это не мои переживания. Я только очень хочу, чтобы у режиссера получилось так, как ему надо. То, что мне надо, я воплощаю сама как режиссер. И вот туда уже я никого не пускаю. Потому что, ну, как бы... Извините.

По вашим фильмам можно отследить процессы цензурных изменений в российском кино. Когда вышел ваш режиссерский дебют «Комбинат „Надежда“», как раз запретили использование мата на экране. Теперь история с «Одним маленьким ночным секретом» и невыданным прокатным удостоверением. Что позволяет вам, несмотря на судьбу ваших картин, сохранять силу правдивого высказывания и вообще не пасть духом?

Меня сложно выбить, у меня много проектов, идей. И потом, еще когда я хотела стать режиссером, думала, что режиссеры, которых запрещают, самые классные вообще. Вот бы и мне когда-нибудь что-то такое снять, чтоб меня запретили. (Смеется.) И первый же фильм — «здрасьте». Но это (использование нецензурной лексики) не было в фильме сознательным. Мы снимали за год до того, как вышел этот закон, и только начинали ходить слухи, в которые почему-то совершенно не верилось. И это не было попыткой попасть под запрет. Просто действительно так случилось. И я даже мучительно думала, как бы перемонтировать кино, как запикать этот мат. Но его невозможно запикать, потому что он просто является частью речи героев, и если его убираешь, смысл фразы пропадает, и ты тогда вообще не понимаешь, что говорят. Поэтому было принято решение не выпускать фильм. Но тогда он, к счастью, объездил весь мир, и кто хотел, его находил, а сейчас он просто лежит пиратским образом везде. С «Маленьким ночным секретом» больше проблем, потому что и в мире наше кино больше не принимают. Фильм был в Роттердаме, а помимо этого, если и случаются какие-то микропоказы, то на фестивалях, которые еще по какой-то причине осмеливаются показывать русское кино. И это, конечно, история со всех сторон печальная. Но я все равно верю, что в какой-то момент, может быть, фильм окажется на платформе, и тот, кому надо, найдет его. Потому что «сарафан» у фильма очень мощный. И на точечных показах, которые сейчас происходят в Москве, переаншлаг все время. Я не успеваю даже повесить объявление, как люди пишут, что уже билетов нет.

«Комбинат „Надежда“», 2014

Мне, кстати, посчастливилось попасть на первый московский показ «Маленького ночного секрета» в «Иллюзион». Я как сейчас помню свои ощущения от просмотра, насколько воздух в зале был наэлектризован, и как все зрители этим воздухом в унисон дышали и существовали единым организмом. Не знаю, как это передать. Вообще, в кульминационный момент девушка из зала выбежала в истерике...

Да, мы познакомились с этой девушкой. Она мне сказала, что просто пошла смотреть кино, не зная тему. Ее друг позвал, который у меня в фильме снимался. Она рассказала, что у нее случилась паническая атака и она не могла дышать, потому что с ней происходило то же, что и с героиней фильма. У девушки было пять лет терапии, и она думала, что с ней уже все ок... В общем, это произвело, конечно, оглушительный эффект...

Да это просто раздавило весь зал — когда видишь происходящее на экране, слышишь реакцию девушки в зале и понимаешь, что это об одном и том же. При этом мы же не видим в кадре сам акт насилия, что в некотором смысле тоже метафорически подчеркивает табуированность проблемы — замалчивание, невозможность заговорить на тему сексуализированного насилия над детьми, а теперь уже даже и кино показать. Хотя это кино, которое нужно в обязательную школьную программу для старших классов включать.

Я, честно говоря, не ожидала, что оно получится такой силы и, конечно, боялась, потому что это страшная же штука — как раз про обнажение. Вдруг кто-нибудь встанет и скажет: «А что это ты тут на нас вываливаешь?» Нам же всю жизнь говорили про табу, закрытый рот, что надо держать в себе. Я, когда в первый раз на зрителя вышла — в Петербурге на фестивале «Пример интонации» — и вместе со зрителем посмотрела кино, у меня чуть сердце не остановилось. (Смеется.) Это было так страшно. Когда пошли титры, зал молчал. Я думаю: «провал», потому что обычно на титрах аплодируют. И вот я иду в абсолютной тишине по ступенькам на лестницу (я сидела в дальнем ряду), и пока иду, люди начинают вставать и, стоя, потихоньку хлопать. Минуты две было абсолютно тишины, я просто в аду в это время была. (Смеется.) Думала: «Как я сейчас буду разговаривать-то с ними, господи, даже не хлопают. Так не понравилось? Такое говно? У тебя же там столько всяких чувств!» И потом состоялось невероятного уровня откровенности обсуждение, когда просто люди вставали и признавались в том, что с ними это тоже происходило, и они никому не рассказывали, и что вот именно в эту секунду они вдруг это рассказывают в первый раз. Это, конечно, какой-то просто удивительный эффект.

Мы почти закольцевали разговор — если в начале я вас спрашивала про отношение к терапии, то теперь мы пришли к тому, что ваше кино оказывает мощнейший терапевтический эффект.

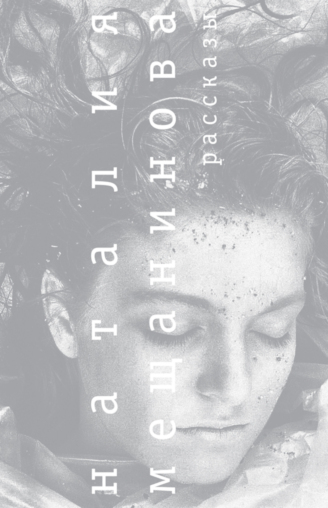

Я не ожидала такого эффекта, правда. Ну, хотя с другой стороны, у книги («Рассказы», Наталья Мащанинова, издательство «Сеанс») похожая история, потому что после ее выхода мне очень многие люди писали. Оказалось, что среди моих подруг чуть ли не каждая третья что-то подобное проживала внутри своей семьи.

Я после вашего фильма пошла смотреть статистику и ужаснулась.

Официальная статистика это, как вы понимаете, только официально выявленные случаи, а как мы знаем, только 5% людей признаются сразу после случая насилия, по-моему, около 30% признаются в позднем возрасте, после 30-40 лет, и все остальные — это просто молчащие навечно люди. И вот эта официальная статистика нам говорит, что каждая пятая девочка и каждый тринадцатый мальчик подвергался сексуализированному насилию в детстве в той или иной форме. Ну то есть, когда тебе говорят скабрезности, например, или показывают письку — это тоже насилие. Так что, в общем, фильм отзывается во всех, потому что и мальчики, и девочки хоть раз в жизни испытывали на себе нечто подобное со стороны взрослых. Ужас, конечно.

Про что и как, по-вашему, важно говорить сегодня и как оставаться в связке с реальностью?

Точно не при помощи избеганий в духе: «вот у нас такое время сложное, нам надо сказки снимать» — ну нет. Честные вещи могут появляться в любое время. Понятно, что есть сейчас много ограничений и человек самоцензурируется. Наверное, сейчас время маленьких историй — человеческих, подробных, интимных, не знаю, каких угодно. В этом и есть, как мне кажется, наша связь с реальностью. А описывать реальность прямую — ну, у меня, например, для этого фундамента нет. Все равно это интерпретация в любом случае, как и любой текст.

Мне кажется, что и сегодня, и вчера, и завтра, и всегда востребованным остается высказывающийся человек. Он может высказываться на любые темы. Я сейчас работаю как продюсер, веду несколько проектов и в принципе активно слежу за тем, что происходит в индустрии сериалов. Мы все время находимся в поиске молодых авторов и специалистов. Появилось очень много классных ребят. Благодаря тому что платформы дают огромное количество возможностей для авторских высказываний, сериал перестал быть ругательным словом, жанр перестал быть ругательным словом. Формат ушел, и появилась возможность существовать вне формата, не учитывая всякие «заманухи» для целевой аудитории. Очень много свободы появилось в сериальной индустрии, а в кино в общем-то наоборот.

Над чем вам интересно сейчас работать?

Так много интересного происходит в индустрии, правда. Появляются какие-то удивительные истории, сценарии. Я уже год как продюсер веду порядка пяти-шести проектов, и сейчас мы дописываем почти на каждом из них сценарии на уровне седьмой-восьмой серии. Конечно, я сама писать бесконечно не могу, поскольку уже столкнулась с тем, что местами самоцитатами занимаюсь. Ты исписываешься, это правда штука не бесконечная. Поэтому я хочу писать пореже, но помогать авторам состояться и превратить их высказывание в крепкий сценарий при помощи своего опыта и набитых шишек. Это очень увлекательная работа. Мне прям нравится сейчас этим заниматься. Молодые люди приходят и рассказывают про себя, про то, что знают, удивительные истории. И это не какой-то лютый артхаус, нет, это все существует в рамках крепкого жанра, четкой структуры, увлекательного сценария, но по мысли и по смыслам очень разнообразно и при этом всегда соприкасается с автором. Мне кажется, это классный путь, потому что появляется очень много всего разного. Рассказывать свое — вот это важно, рассказывать про то, что хорошо знаешь. И тогда появляется личность, автор, почерк.

02 НОЯБРЯ 2023

0