Миром правят собаки

ФОТО:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В Мраморном дворце Русского музея открылась огромная выставка «Жизнь замечательных собак», посвященная художественному изображению «друзей человека». Арт-критик Павел Герасименко считает, что, хотя экспозиции подходит определение «догсплотейшн», иногда собаки в искусстве гуляют как кошки — сами по себе.

«Жизнь замечательных собак» — давняя и совместная идея глав двух музейных отделов: заведующего отделом новейших течений Александра Боровского, написавшего и издавшего в 2023 году занимательную «Историю искусств для собак» в иллюстрациях Ольги Тобрелутс, и Григория Голдовского, у которого в отделе русской живописи XVIII — первой половины XIX веков скопилось множество непоказанных «охотничьих картин». Инициаторы выставки подключили коллег и заставили работать на свою идею другие отделы музея — от народной игрушки до советской скульптуры.

Возникает вопрос «Почему не про кошек?», ведь, казалось бы, это котики — главные божества соцсетей. В ответ можно вспомнить сказку Киплинга про кошку, которая гуляла сама по себе, а можно прочесть надпись на плакате, который в конце 1920-х рисовала художница Раиса Флоренская: «Собака первая пришла к людям и с тех пор повсюду следует за ними» — небольшой акварельный эскиз агитационного содержания наполнен удивительной нежностью. К тому же выставка про кошек включала бы меньше разделов (коты не загоняют крупную дичь и не охраняют госграницу) — что, возможно, было бы и неплохо.

С главными героями нельзя

У владельца Мраморного дворца, великого князя Константина Константиновича, в 1885 году был шпиц, что подтверждается скульптурой анималиста Артемия Обера. Можно представить, как бегали собаки по дворцовым анфиладам. Рассказывают, что в советское время в залы Музея Ленина по ночам для охраны выпускали овчарку по имени Вова (если это так, то сочетание кажется не слишком почтительным в отношении «хозяина» музея). А что теперь?

Хотя в мире есть дог-френдли-музеи (среди самых известных — LACMA в Лос-Анджелесе), в Русский музей собак не пускают, и эту выставку не увидит никто из ее главных героев — им закрыт вход даже во двор Мраморного дворца, где поставлены на время несколько скульптур проекта. Лучше всех «гуляет» перед музеем (на виду у давно сидящего здесь Александра III работы Паоло Трубецкого) деревянная собачья стая Даниила Каминкера, состоящая из точно таких собак, что бегают в петербургском пригороде Коломяги, где находится «Деревня художников» с мастерскими и где скульптор работает.

Артемий обер «Шпиц, собака великого князя Константина Константиновича», 1885

Собака в искусстве есть собака в вечности, неподвижная и молчащая. Сделанная с точностью гипсовой маски в 1934 году голова овчарки работы советского скульптора, ученицы Веры Мухиной Нины Зеленской явно напоминает об Анубисе. Современность, однако, такому взгляду сопротивляется. Например, петербургский художник и книжный дизайнер Юрий Александров однажды с восторгом рассказывал, как по холстам прошелся его лабрадор Норд, отпечатав в свежем красочном слое мощную лапу и не просто удостоверив подлинность момента в глазах художника, но завершив всю композицию, которая пережила собаку и теперь оказалась в музейных залах (пусть и с неточной атрибуцией — на картине все-таки волк).

Вопросы атрибуции — не произведений, а их героев — вообще одни из главных на выставке. Готовившие ее сотрудники музея с помощью приглашенных кинологов постарались определить все породы, изображенные художниками, а архитектор выставки Анна Ильина выдала каждой работе медаль цвета зеленой патины рядом с этикеткой произведения — «Борзая», или «Пудель», или «Шпиц». Изданный каталог снабжен указателем имен художников, но в нем нет указателя пород собак. Какие права имеют собаки и шире — все животные, которых не пускают на порог?

Нина Зеленская, «Голова собаки», 1934

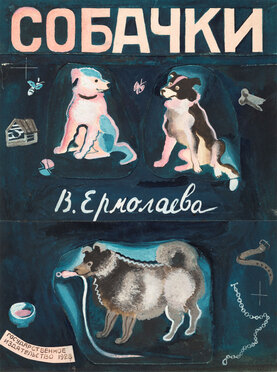

Обложка к книге веры Ермолаевой «Собачки», 1928-1929

Рудольф френц, «Две гончие», 1870-е

ПРОСТЫЕ КОМАНДЫ

Если музей проигнорировал, да и не мог в этом проекте поднимать актуальные сегодня идеологические вопросы экогуманизма, то можно попробовать отдавать команды: «Сидеть», «Лежать», «Место», «Ко мне», «Голос», «Апорт», «Дай лапу» и даже «Фас!». Они известны как породистым собакам аристократов, так и обозначенным в карточке ветврача неполиткорректным словом «метис» спутникам современных горожан. Пропускать приказы мимо ушей готовы и те, и другие, но кто сказал, что беспрекословное послушание — признак ума? Посетителям выставки дана всего одна команда — «Смотреть!», но экспозицию, собравшую на двух этажах Мраморного дворца в тридцати с лишним залах 470 произведений, не способен пройти за один раз даже самый дисциплинированный зритель. Вся подача выставки предполагала, начиная с экспозиционного дизайна, легкое и рассчитанное на игру восприятие — но масштабность проекта и количество представленного искусства ставят крест на таких намерениях. И несмотря на то что выставка поделена на разделы, от входного «Глаза в глаза» до завершающего «Героические собаки», трудно воспринимать бесконечный ряд собачьих изображений, в которых меняется только масштаб — животное меньше или больше, но единицей для него всегда выступает человек. Лучше всего, когда собаки предоставлены сами себе и не связаны идеями хозяина о верности или служении.

игорь Мясоедов, «Портрет юриста Николая Марковича Гефтера»

Иван Макаров, «Девочка

с собакой», 1860-e

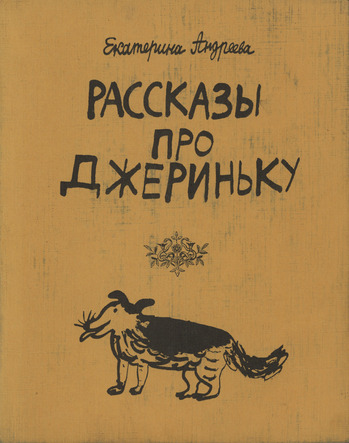

Среди авторов выставки и статей в каталоге, пожалуй, только Екатерине Андреевой удается говорить о животных без присущего людям высокомерия — известная исследовательница современного искусства написала и издала в 1997 году книжку «Рассказы про Джериньку», 20 небольших глав которой дают возможность заглянуть в прошлое. «И тогда мы с Джеринькой встали и вышли в тамбур, и там я ему говорю: “Вот, смотри, это Дибуны, а скоро уже мы приедем. Ты не волнуйся. Мы нашу дачу ни за что не проедем и в поезде не останемся”. Джеринька тихо свернулся в уголочке и только, когда двери открывались, вопросительно на меня поглядывал, не теперь ли нам слезать. А народ в тамбуре был обычно совсем спокойный — всякие дяденьки курили и смотрели в окно на лес и дачи, разные парочки о чем-то веселом шушукались, и никто на нас не обращал никакого внимания. Так Джеринька меня научил очень важной вещи, что, если кого-то любишь, никогда не надо его стесняться, что бы ни случилось». Таким же редким исключением из антропоцентричной оптики становится акварель подруги Хармса Алисы Порет «Хокусай», в 1928 году совместившей в одном листе датского дога, любимца ленинградской богемы конца 1920-х Хокусавну, или Кинусю (то и дело получавшую от Хармса новые прозвища, например «Бранденбургский концерт», «Мордильерка», «Букавка», «Холлидей»), своих коллег, друзей, подруг, возлюбленных и с помощью филоновского аналитического метода забросившей всех в авангардный космос. Как ей пришлось объяснять Филонову, «у моей собаки разные глаза — утром совсем светлые, потом ярко-голубые, а вечером фосфоресцируют и кажутся ярко-красными».

Екатерина Андреева,

«Рассказы про Джериньку»

Собачья жизнь

«Собака есть изображение друга», как гласили изданные в Петербурге в начале XIX века «Пифагоровы законы и нравственные правила». Вот левретка Екатерины II Земира на картине Боровиковского — первое поколение этой породы собак, появившееся в России благодаря служившему при дворе британскому медику Тому Андерсону. Вот пудель Николая I работы придворного живописца Ботмана — разница в направлении взглядов и в позах царя и собаки создает почти комичный эффект. Дальше были лабрадор по имени Милорд (а затем сеттер с тем же именем) у Александра II, лайка Камчатка у Александра III, колли Иман у Николая II, спаниель Джой у наследника-цесаревича. Этому кудлатому псу с фото удалось избежать страшной участи хозяев и эмигрировать в Англию, а французский бульдог Ортипо и кавалер-кинг-чарльз-спаниель Джемми навсегда остались вместе с великими княжнами Анастасией и Татьяной. (Стоит помнить, что после большевистского переворота породистых собак убивали так же безжалостно, как их хозяев-дворян. Была практически уничтожена вся культура разведения охотничьих пород, которая описана в знаменитом труде Леонида Сабанеева: «Нельзя, в самом деле, допустить тождество борзых ярославских и владимирских помещиков с псовыми орловских и воронежских охотников. Были густопсовые в завитках, вилою и с прямою псовиною, лещеватые и с довольно выпуклыми ребрами, было, наконец, немало таких фамильных пород, которых нельзя было отнести к какому-либо определенному типу, так как они были промежуточными»).

владимир Боровиковский, «Екатерина II на прогулке в Царкосельском парке», 1794

Французский бульдог, с которым Феликс Юсупов изображен на знаменитом портрете Валентина Серова, был куплен в Париже, где звался Наполеон, но получил у нового хозяина имя Гюгюс — сразу представляется, в какую гримасу складывалось гладковыбритое княжеское лицо, когда он подзывал собаку. Могила бульдога в петербургском Юсуповском саду ничем не отмечена. Виртуозная серовская живопись заразительна — изображать из себя Серова пытаются даже посредственные соцреалисты Александр Герасимов с «Тройкой» (1914) и Борис Угаров с «Охотой» (1988), эти небольшие и малоизвестные работы определенно лучше всего остального, ими созданного.

Но вообще правоверный социалистический реализм в сюжеты про собак проникает с трудом, анималистика плохо стыкуется с государственным заказом. Что тогда, что сегодня. «Сюда бы собачку махонькую пустить» — завершающую фразу одной из миниатюр прозаического цикла Михаила Кузмина «Печка в бане» в залах выставки можно вспомнить не один раз: и собаки, и их владельцы, и изобразившие тех и других художники ведут себя не так, как, возможно, хотелось бы устроителям проекта, претендующего стать следующим после Карла Брюллова «блокбастером» Русского музея. Очевидно, что собачка составляет компанию девушкам в «Лете» Константина Сомова только в ожидании кавалеров или же иного развития романтического сюжета. Поставленный в самом последнем зале выставки гипсовый «Пограничник» 1937 года работы Екатерины и Михаила Белашовых — разбирающаяся на части скульптура, иллюстрирующая подвиг Никиты Карацупы и его верного пса Индуса (не ставшего еще в прессе загадочным Ингусом), выглядит родным братом фигуры с московской станции метро «Площадь Революции» и навевает своей идеальной красотой совсем не героические мысли. А портрет Мейерхольда, написанный Кончаловским в 1938 году, дает повод задуматься, пережил ли устроившийся в ногах у режиссера фокстерьер своего хозяина.

валентин серов, «Портрет графа Феликса Юсупова», 1903

михаил белашов и екатерина Белашова-Алексеева, «Пограничник», 1937

Чем ближе к нашим дням, тем нравы собак и их хозяев становятся проще — искреннюю дружбу можно не прятать, а гордиться ею. «Любимые бульдожки» на внушительном холсте Зураба Церетели 2015 года не просто похожи на своего хозяина, вся фигура и лицо человека пластически вторят формам пары английских бульдогов. Станковая работа московского стрит-артиста 0331С (Женя Оззик) практически монохромна, но свернувшийся на паркетном полу черный терьер «Тюбик» (как назван холст 2014 года) узнается мгновенно. Собаки, сшитые в 1995 году художниками Александром и Ольгой Флоренскими для проекта «Движение в сторону ЫЙЕ» как спутники профессора Баринова — вовсе не «чучела», как сказано в названии этих парных мягких скульптур, а просто лучшие игрушки.

Хорошо известна анекдотическая история, приписываемая Владимиру Фаворскому: в уголке графического листа, который вызывал сопротивление принимавшей работу комиссии, художник пририсовывал маленькую собачку, что решало дело в его пользу: «Уберите эту деталь, и все хорошо». Пинком выкидывает из комнаты почти за левый край графического листа черную собачонку пьяный отец семейства в халате у Павла Федотова в «Кончине Фидельки». Ради выставки про собак из залов Мраморного дворца полностью убрали экспозицию Музея Людвига, и навряд ли она скоро вернется обратно. В раздел современного искусства на выставке не допущены работы художника, которые туда так и просятся, — речь, разумеется, про Олега Кулика в его собачьей ипостаси. Команде «Фас!» люди, к сожалению, обучаются гораздо легче, чем собаки.