Известные неизвестные

ФОТО:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Третьяковская галерея открыла выставку «Передвижники», обещая изменить сложившееся представление о самом известном объединении русских художников. Задача эта крайне амбициозная и трудновыполнимая, но арт-критик Ольга Кабанова считает, что кураторы сделали для достижения цели все, что смогли, и у зрителей есть шансы посмотреть на знакомое по школьным репродукциям искусство незамутненным взглядом.

На новом месте

«Передвижники» — первая выставка в новом здании Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной. Само здание — результат долгостроя, обычно сопровождающего возведение государственных музейных учреждений. Открытие его состоялось только через тридцать четыре года после закладки первого камня. Рассказ о том, что в результате получилось, — отдельная история, замечу только, что с фасада новейшая Третьяковка выглядит разумнее и не так грандиозно, как изнутри.

Николай Кузнецов. «В праздник», 1879

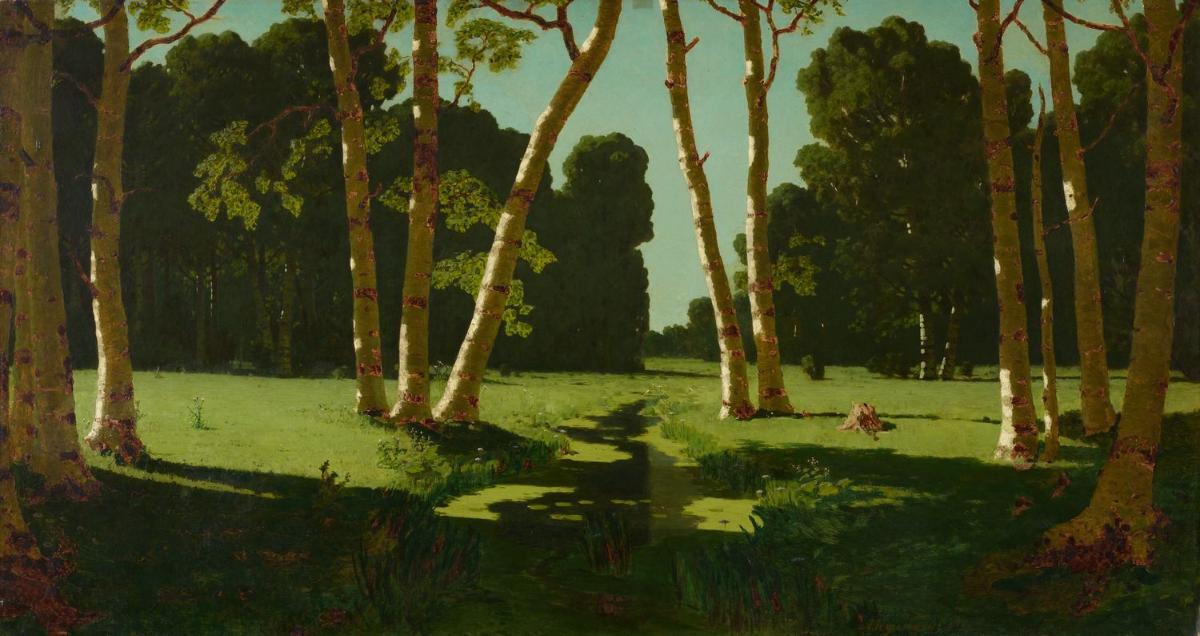

Иван Куинджи. «Березовая роща», 1879

Разумеется, выставка открытия должна соответствовать столь важному событию, а собрание произведений художников-передвижников Третьяковской галереи большое и значимое. Большая часть его была приобретена еще основателем музея Павлом Михайловичем Третьяковым, покупавшим самое современное в его время искусство. Кроме того, картины художников, участвовавших в экспозициях Товарищества передвижных художественных выставок, и сейчас хорошо известны благодаря их массовому воспроизведению в советских и постсоветских школьных учебниках. Конечно, никто не помнит картины всех 550 участников 48 передвижных выставок, проходивших с 1870-го по 1923-й, но лучшие — помнят. На выставке «Передвижники» показывают 150 картин из собрания Третьяковки и еще 15 музеев. В том числе и Русского, ведь поклонником передвижников был и император Александр III, посещавший выставки и делавший там покупки.

Илья Репин. «Крестный ход в Курской губернии», 1880–1883

Многие почитатели русской живописи с детства заучили, что передвижники были исключительно критическими реалистами, нетерпимыми к социальной несправедливости обличителями господствующего строя. Вот это устоявшееся представление и должна изменить нынешняя выставка. По мнению ее куратора Татьяны Юденковой, доктора искусствоведения, серьезного ученого, автора нескольких книг по русскому искусству второй половины XIX века, устаревший и однобокий взгляд на передвижников необходимо кардинально пересмотреть, тем более что последняя выставка о передвижничестве как явлении была полвека назад. Зато регулярно случались большие монографические показы самых знаменитых членов товарищества: Ильи Репина, Валентина Серова, Николая Ге, Исаака Левитана, Василия Сурикова, Архипа Куинджи, Виктора Васнецова.

i. Григорий Мясоедов. «Земство обедает», 1872

ii. Василий Суриков. «Утро стрелецкой казни», 1881

iii. Василий Перов «Охотники на привале», 1871

От метафизики до женщин и детей

Выставка достойно оформлена и разумно сделана. Она имеет внятную структуру, все ее разделы соответствуют главной кураторской идее — сбить шаблоны восприятия передвижников, поместить хрестоматийные картины в новый контекст, показать художественную, эстетическую ценность произведений искусства участников объединения, их стилистическое разнообразие и тематическую широту. Начинается она с раздела, где показаны картины, входившие в экспозицию первой передвижной выставки, а центральный и самый важный по смыслу раздел называется «Между реальностью и метафизикой» и представляет картины, философски осмысляющие историю и жизнь человека. Здесь мы видим такие разные по сюжету вещи, как «Утро стрелецкой казни» Сурикова и «Не ждали» Репина. Совсем неожиданно выглядит в таком соседстве «Неизвестная» Ивана Крамского, героиню которой принято было считать дамой полусвета. Ну и разумеется, смысловой центр этого раздела — одно из главных произведений русской живописи на религиозную тему, «Христос в пустыне» того же Крамского, очень по-человечески написавшего мучительно рефлексирующего Спасителя. Здесь же — один из самых одухотворенных русских пейзажей, «Над вечным покоем» Левитана.

Иван Крамской. «Неутешное горе», 1884

Илья Репин. «Не ждали», 1884-1888

И.Н. Крамской «Христос в пустыне», 1872

В других разделах произведения собраны по темам и жанрам. В «Идее личности» представлены портреты. Рядом с великолепным и совсем не парадным «Портретом композитора М. П. Мусоргского» Репина и портретами других великих представителей отечественной культуры висят изображения людей простых, но хороших и сильных духом: «Кочегар» Николая Ярошенко, словно стоящий в адском пламени, колоритный «Протодиакон» Репина, босоногий «Старик-огородник» Сурикова. Все герои предстают здесь как личности, индивидуальности, а не «типичные представители», как когда-то их называли.

В разделе «Повседневная жизнь» — тоже большое сюжетное разнообразие. Картина «Ремонтные работы на железной дороге» Константина Савицкого показывает людей, занятых тяжелым трудом, а в «Ночлежном доме» Владимира Маковского изображена толпа кое-как одетых людей, мерзнущих в переулке близ Кремля, среди них и опустившийся интеллигент. Но рядом можно увидеть и отдыхающую на поляне красавицу крестьянку, написанную Николаем Кузнецовым, и скучающую невесту среди родственников на картине Иллариона Прянишникова «В ожидании шафера». Передвижники видели не только темные стороны жизни и не всегда отвечали на острые вопросы современности. Например, в женском разделе нет произведений о тяжелой женской доле. Прелестная курсистка на картине Николая Ярошенко не кажется ни униженной, ни оскорбленной, а выглядит нежной, но решительной.

i. Илларион Прянишников. «В ожидании шафера», 1891

ii. Николай Ярошенко. «Курсистка», 1883

В разделе «Мир детства» не стоит искать знаменитой картины Василия Перова «Тройка» («Ученики мастерового везут воду»), она была написана за несколько лет до создания Товарищества художественных передвижных выставок и на организованных им выставках показана не была. В пейзажном разделе недостает хрестоматийных пейзажей: «Грачи прилетели» Саврасова были показаны на первой передвижной выставке, поэтому картина висит в первом разделе, а «Золотая осень» Левитана находится в разделе «Новые поиски пластических решений». А один из самых замечательных детских портретов в русском искусстве, «Мика Морозов» Серова, открывает раздел «Выход в ХХ век» — он был показан уже на выставке рафинированного эстетского объединения «Мир искусства».

Валентин Серов. «Мика Морозов», 1901

Члены и экспоненты

На выставке большой документальный раздел: уставы товарищества, фрагменты из переписки и воспоминаний художников, фотографии. Эти материалы и сопроводительные экспликации дают представление о том, как и для чего существовало объединение художников. Цели у участников объединения были как благородные просветительские — познакомить провинциалов, а не только жителей столиц, с искусством, привить любовь к нему публике разных сословий, так и вполне прагматичные — расширить художественный рынок, привлечь новых покупателей. Товарищество состояло из художников-учредителей, подписавших устав в 1870 году, художников, позже туда принятых, и экспонентов, которым разрешено было только участвовать в выставках.

Михаил Панов. Групповой портрет членов Товарищества передвижных художественных выставок, 1885

Решения о принятии художников в члены товарищества принимались голосованием на общих собраниях, текущие вопросы решало выбранное правление. На организационные расходы шли деньги от продажи билетов на выставки, а художники отчисляли в общую кассу пять процентов с продаж своих работ. Казначеями и распорядителями были сами художники, одно время эти функции выполнял Алексей Саврасов. В разные годы выставки передвижников проходили кроме двух столиц в пяти-шести крупных городах.

Отношения между участниками товарищества не были идиллическими. Собрания проходили бурно, случались естественные конфликты между старшим поколением и приходящим ему на смену. Например, картины Михаила Нестерова обычно с трудом принимались жюри. Художника обвиняли в «бессмысленном символизме» и в «бессмысленном реализме». Константин Коровин так и не стал членом товарищества, оставался экспонентом, а его работы неохотно допускали на выставки. А вот картины Репина всегда принимали восторженно. Только кровавое полотно «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» на 13-й выставке вызвало скандал и временный запрет на экспонирование — но в итоге обеспечило рекордное число посетителей. После этого инцидента передвижные выставки стали подвергаться цензуре. Жертвой ее стал и евангельский цикл Николая Ге, на 19-й выставке его запретили меньше чем через месяц после открытия.

Николай Ге. «Голгофа», 1893

i.Иван Крамской. «Неизвестная», 1883

ii. Михаил Клодт фон Юргенсбург. «На пашне», 1872

Самый серьезный конфликт, показавший глубокий кризис товарищества, произошел в 1891 году, когда 13 художников написали письмо с просьбой перевести их из экспонентов в члены объединения и дать право на отбор произведений, но старшее поколение не спешило это сделать. В знак поддержки молодых из товарищества вышли Репин и Васнецов, в результате только четверо подписантов удостоились членства: Исаак Левитан, Алексей Степанов, Абрам Архипов и Клавдий Лебедев. Товарищество передвижных художественных выставок к началу ХХ века превратилось в устаревшее косное объединение, многие члены которого просто не понимали и не принимали изменений, происходящих в искусстве. Этому конфликту и новым явлениям в живописи посвящен один из разделов выставки в Третьяковке. То есть нынешние «Передвижники» представляют течение во всей полноте — от расцвета до кризиса и упадка.

Успех выставки нетрудно спрогнозировать, новейшее здание Третьяковской галереи соберет большую аудиторию. Несмотря на то что в основном там сейчас показывают давно знакомые картины — или благодаря этому. А с чем уйдет из Третьяковки зритель, во многом зависит от него самого. На выставках, подобных «Передвижникам», особенно важна работа осмысления — тот, кто оценит внятно выраженную идею кураторов и вслед за ними выстроит новый маршрут среди хрестоматийных полотен, увидит не школьную классику, а живое, большое и неоднородное явление в истории искусства.