Интервью:

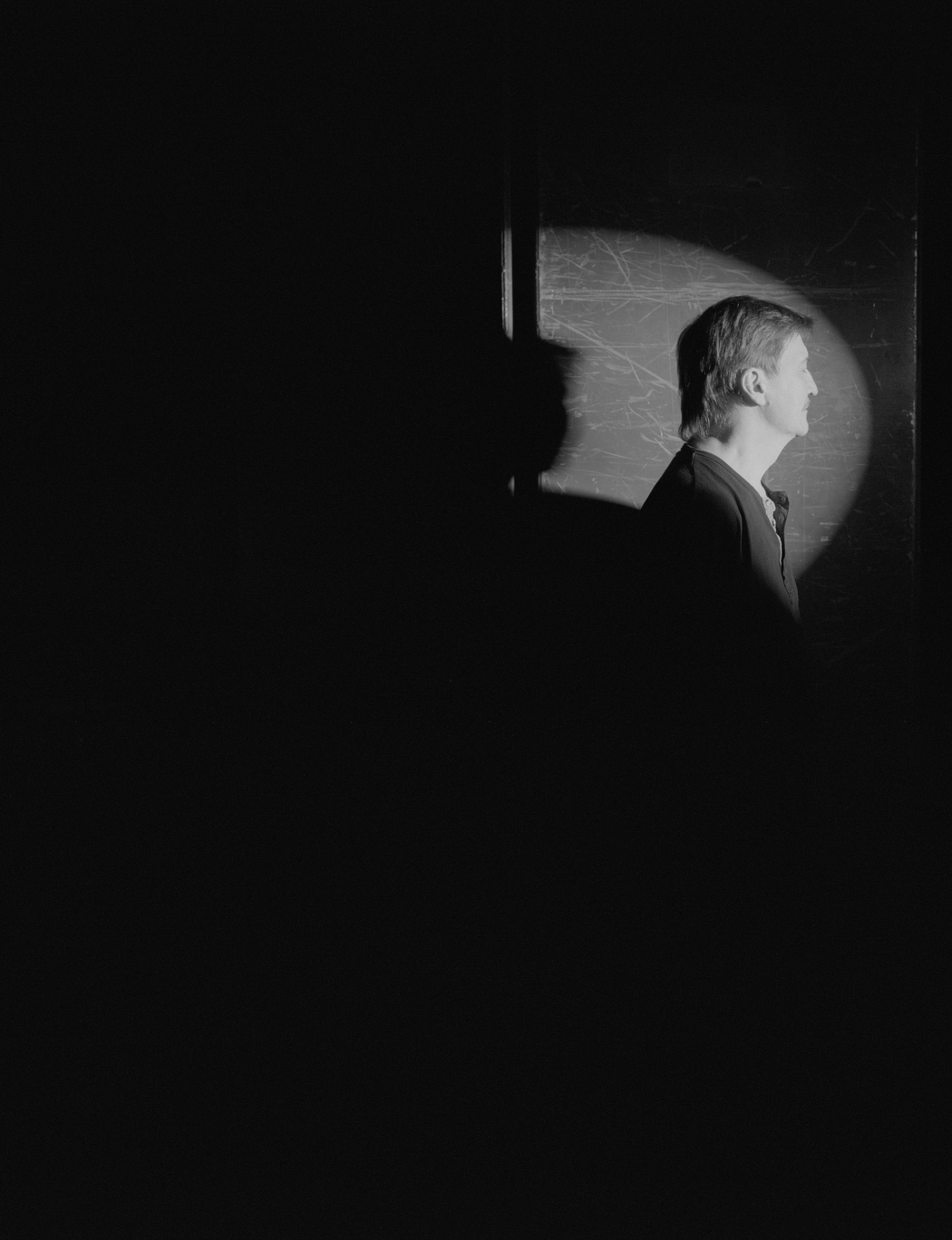

Юрий

Бутусов

ТЕКСТ, ИНТЕРВЬЮ:

АЛЕКСАНДР ПЕРЕПЕЛКИН

ФОТОГРАФ:

АЛИСА ПОЛОЗОВА

ПРОДЮСЕР:

СВЕТА ПАВЛОВА

10 августа из жизни ушел многократный лауреат «Золотой маски», бывший худрук Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета и главный режиссер Театра им. Е. Б. Вахтангова Юрий Бутусов. Вспоминаем архивное интервью редакционного директора The Blueprint Александра Перепелкина — в 2021-м тот встретился с режиссером, чтобы обсудить жизнь театров в непростые пандемийные времена, разницу американского и российского подхода и важность авторского высказывания.

В ваших интервью вы довольно много говорите о репертуарном театре. Как вам кажется, театры с собственными труппами оказались в более безопасном положении?

Если бюджет будет поддерживать репертуарный театр, то да. Но все не так просто: у бюджетных, федеральных и городских театров разные деньги и разные настроения. Этот вопрос нужно рассматривать для каждого театра в отдельности, но закрывать их — это какая-то нечестная политика. Мы видим полные «Сапсаны», самолеты, поезда. Это системообразующие структуры для государства, они зарабатывают огромные деньги, поэтому они работают. А театры — вроде как убыточные, необязательные организации. А значит, можно и закрыть их, чтобы люди не собирались вместе.

Это, если сказать мягко, глубоко ошибочное мнение. Культура — это базис, а не наоборот. Будет высокообразованное, культурное общество — будет движение и развитие. Театр как часть культуры — это важнейший институт в государстве для нравственного здоровья людей. Поэтому мне кажется, что в моменты такой сложной ситуации в стране театры по возможности должны работать — они объединяют людей, которые находятся в стрессовой ситуации и ситуации беды.

Из театра будто сделали козла отпущения.

Так и получается. Люди, которые руководят самолетами и поездами, входят в структуры правительства. Это взаимосвязанные вещи.

В одном из ваших интервью вы говорили о том, что работа театра — это служение, называли его неким храмом. Мы начали говорить о западном театре, и там, как мы знаем, отношение к спектаклям другое — без сакральности: актеров собрали, премьеру запустили. Вы задумывались об этой разнице?

У русского театра всегда была такая функция. Вообще, в любой высокоорганизованной стране искусство, театры (не только драматические, а любые) занимают важнейшее место в жизни: это то, что является фундаментом нации. Театры формируют сознание и, не побоюсь этого слова, нравственность, потому что на сцене разговаривают об очень важных вещах. Поэтому умное государство должно поддерживать театр. Люди, занимающиеся театром, несут свет и добро, а если и появится один спектакль, который несет какую-то сложную, спорную мысль, то ничего плохого не случится, общество не рухнет. Наоборот — возникнет интересная дискуссия.

При этом существуют развлекательные театры, и одно другому совершенно не мешает. Но они постепенно начинают доминировать и вытесняют драматические: человек тянется туда, где ему весело, тепло и просто. А нужно вести его туда, где ставится какой-то вопрос, возникает диалог, чтобы зритель к этому привыкал и понимал, что это важно. Нужно приветствовать театры, которые задают сложные вопросы, заставляют людей думать. Это совсем не отменяет «интереса»: для меня невозможен скучный театр.

Русский драматический театр — это высказывание режиссера или всей труппы? Можно ли, например, про МХАТ или Театр им. Вахтангова сказать, что там присутствует диктатура?

Мне кажется, в идеале — это должно быть высказыванием и позицией театра, но, конечно, зависит от человека, который театром руководит. Он создает поле, собирает людей одной с ним крови. Для меня такая модель представляется идеальной.

В прошлом году я разговаривал с хореографом Акрамом Ханом. В этом году он должен был поставить свой первый спектакль в Театре им. Станиславского. Он мне сказал, что обычно, когда заходит в новый для себя театр, предпочитает работать с текстом, который у него уже есть, и на этом материале пытается понять труппу. А только потом начинает что-то создавать.

Мне это не важно. Я понимаю, о чем идет речь, так поступают многие драматические режиссеры. Один раз я попробовал так работать, но мне это не понравилось, было скучно. Я привык к тому, что это сложный процесс, но именно это мне и интересно.

Режиссер собирает вокруг себя людей одной крови — но насколько дальше эта труппа может жить без режиссера? Например, Мерс Каннингем, когда ушел, завещал закрыть труппу. Его спектакли могли где-то ставиться, но труппу было приказано распустить. А Пина Бауш сказала, например: «Пожалуйста, продолжайте работать».

Думаю, что существовать могут обе позиции. Как раз в прошлом году я видел восстановленный балет Каннингема в Париже к его юбилею — это было невероятно.

А вы не видели документальный фильм про него, который сняли в прошлом году?

Нет, фильм не видел, но мне повезло — я видел прекрасный двухчастный спектакль. Я был так счастлив, что кто-то сохраняет его наследие. Но важно понимать, что балетный театр и драматический — это абсолютно разные вещи, и их очень интересно сравнивать между собой. Как сделать так, чтобы драматический театр стал таким же прекрасным по форме, как балет? Это интересная тема.

Мне кажется, что мы заговорили об идеале [в том, как должен быть устроен театр]. А сейчас совершенно другая ситуация: театры становятся конгломератами, гигантскими механизмами, где наличие единой труппы и единой воли очень усложнено размерами и объемами [театра]. Тем не менее это новый вопрос, как сейчас говорят, вызов, который нужно решать. Когда в твоем управлении есть пять или шесть огромных сцен, то надо понимать, что нужна структура, в которой все сцены будут работать художественно. Руководство должно иметь возможность следить и отвечать за качество выходящего на этих сценах. И нужно придумать новую структуру для этого. Театр, в котором работает 50–60 человек, может быть единым механизмом. А то, что происходит сейчас...

Немного напоминает торгово-развлекательный комплекс?

Есть такое сравнение, но я убежден, что если во главе театра стоит художник, большой режиссер и, предположим, существует специальная структура управления этими механизмами, то можно добиться, чтобы все работало как единое целое — не теряя качества. Бывают же и развлекательные спектакли очень высокого качества. Без содержания людям не будет интересно даже в цирке. Кстати, есть блистательные примеры сложного цирка — французский лошадиный «Зингаро».

А если случается, что талантливый руководитель ушел из театра, никакие инвестиции не помогут. Театры, которые не меняют курс и не ищут новое продолжение, обречены на стагнацию и беду. Я убежден, что театр Марка Захарова, который пытается, условно говоря, «сохранить Марка Захарова», выбрал неправильный путь — он не приведет ни к чему хорошему. Я понимаю, что перемены пугают, но нужно искать людей, которые смогут привнести новые смыслы. И конечно же, театр должен возглавлять человек не административного порядка, а художественного. Сейчас это очень убедительно подаваемая тенденция — якобы театры должны зарабатывать, но одно другого не отменяет. Если театр художественный, он будет полон, будет зарабатывать, все будет в порядке.

На прошлой неделе в Петербурге проходил Дягилевский фестиваль, и я увидел такую фразу: «Единственное оправдание моего существования — позволить мистеру Баланчину делать то, что он хочет, тем способом, которым он хочет». Ее произнес Линкольн Кирстейн, который и основал труппу Баланчина в Нью-Йорке.

Это прекрасные слова, так и должно быть. Директор — это профессия невероятной важности и сложности. В этом своем служении она тоже поднимается до уровня художественности, и это служение театру как институту превращает его в художника. Примеры таких директоров есть. Но понимать это вдруг стало сложно: рубль стал единственным критерием успешности театра.

Должен ли художник делать иногда что-то для публики? Однажды я увидел балет, который очень смешно назывался «Звезды и полосы» — понятно, что американским патронам было приятно увидеть такой патриотичный спектакль.

Я не чувствую такой необходимости. Думаю, что здесь тоже нет никаких правил. Если спросить меня — я не чувствую ничего такого, а кому-то кажется это важным. Мы же все разные. Главное, чтобы и такие жесты не выходили за рамки художественности. Если кто-то считает создание таких спектаклей важным и делает это искренне, то почему нет? Только нельзя думать, что твой патриотизм — и есть единственная правда на земле и что это позволяет тебе топтать и уничтожать, причем в буквальном смысле, всех остальных.

Думаете ли вы, что сейчас момент расцвета драматического театра или, особенно в России, если учитывать сложную ситуацию диалога государства с театром, — это скорее сложный период?

Я считаю, что у нас уже много лет идет продолжительный, затяжной расцвет. А к пандемии я испытываю даже какие-то благодарные чувства: это может прозвучать странно, но мне кажется, может случиться возвращение к бескорыстному творчеству. К эксперименту, поиску... Вернее, так это станет нормой, и общество будет ждать этого.

Сейчас на «Тони» номинирован американский драматург Джереми О. Харрис (на прошлый год — самый молодой афроамериканский автор-мужчина, чьи работы ставились в бродвейских театрах. — The Blueprint), в его произведениях все завязано на социальной повестке, ЛГБТ и так далее. Интересно услышать вашу позицию: насколько жизнь должна прорываться с улицы в театр?

Его работ я не видел, но если они высоких художественных достоинств, то я буду только рад: запретных тем в театре не должно быть, главное — чтобы все, что мы показываем, было художественно. А не в форме плаката или демонстрации.

Можно сказать, что наступило время коллабораций. Недавно гремела премьера Марины Абрамович в Мюнхене («Семь смертей Марии Каллас». — The Blueprint). Вам бы хотелось поработать с человеком не из театрального мира? Условно говоря, с художником. Или для драматического театра это не так применимо?

Сейчас это очень распространено. В своих скромных опытах я использую и движение, и танец, и голос. Театр — это синтетическое искусство. Любые внедрения в нем возможны и даже, как мне кажется, обязательно должны быть.

А зритель все еще должен оставаться в зале? Кажется, что сейчас все пытаются вовлечь людей, сделать все иммерсивным.

Нужно вовлекать интересом, художественностью, какой-то важной темой. Это и есть иммерсивность — довольно старая, кстати, история. Я начинал с того, что менял положение зрителей — сажал их на сцену, в подвал, в коридор. Если новое положение зрителей становится самоцелью (а мне кажется, что сейчас в 90% случаев — так и есть), то мне это неинтересно. Если в идее спектакля есть необходимость соединить зрителей и актеров в более плотном контакте, то, наверное, это возможно. Но мне неинтересно, когда меня перемещают из помещения в помещение (так называемые спектакли-променады. — The Blueprint) — только ради интересной фактуры здания. В этом смысле я очень люблю большую сцену, люблю традиционные, большие театры. В них огромные возможности, запас смыслов.

Сейчас также много говорят о том, что не нужно быть токсичным — и молодые люди от 18 до 25 считают, что уже всему научились и противятся диктатуре. Театр при всем при этом довольно диктатурная штука. Вы ощущаете такого рода давление — от общества и труппы?

Безусловно, это оказывает какое-то влияние, но не критичное. Может быть, это просто не докатилось до меня. Вот сейчас я набрал курс — и мои студенты совершенно другие, свободные и легкие, и страшно мне нравятся. На закате Советского Союза в нас вдалбливали страх, поэтому новое поколение меня очень радует. У тебя есть возможность открыться новому и вступить с ним в диалог. А диктатура работает, только если ты делаешь это честно, по-настоящему, и все понимают, что твоя цель — не оскорбить, унизить и уничтожить, а создать что-то настоящее. Про диктатуру обычно говорят ленивые, недобросовестные люди, которые попали под колесо или каток. Если человек нормально и честно справляется со своими обязанностями, любит их, то у него все будет в порядке. Всегда можно договориться, найти общий язык, и никакой не будет диктатуры, этого страшного слова. Работай хорошо, и все будет отлично.

А что вы думаете про конкуренцию между театрами? Ходите ли на спектакли коллег? Требуется ли сегодня государственным театрам активный пиар?

На одном театре я недавно увидел что-то вроде слогана: «Грандиозный проект». То есть спектакля еще нет, ничего нет, но проект уже грандиозный. Это смешно.

В Америке всегда так: «Лучший спектакль года по версии The New York Times!».

Лучший спектакль года сначала нужно сделать, а потом уже заявлять о том, что он лучший. А конкуренция — это замечательно. Все должны быть разными, ходить друг к другу на премьеры и бороться исключительно на художественном поле. Я стараюсь следить за всем, что происходит. К сожалению, меньше, чем хотелось бы, но всегда стараюсь.

За последнее время у меня создалось ощущение, что вдруг все наконец-то обратили внимание на регионы. Конечно, спасибо этому году — наши знакомые поехали на Алтай, в Питер, куда-то еще. Был некий взрыв вокруг Перми. Сейчас Нижний Новгород становится важным центром, туда перенесли «Инновацию», активно вкладываются в строительство арт-кластера. В любом случае вдруг мы вспомнили, что есть не только Москва. Насколько для вас интересны регионы?

Театр должен жить очень активной жизнью, ездить в разные города. Это важная составляющая жизни театра. Я сейчас в таком положении, что ставлю спектакли в разных театрах: так я работал почти всю жизнь. Мне комфортно, но не хватает ответственности. Я руководил театром семь лет и за это время понял, что у меня это получается и это дает мне какие-то дополнительные силы, энергию. Сейчас этого нет, и, несмотря на свой актерско-режиссерский курс в ГИТИСе и большое количество работы, я чувствую, как сильно мне этого не хватает.

А есть ли у вас потребность сделать что-то для регионов? Я разговаривал с Теодором Курентзисом, и ему хотелось в свое время…

Это совсем другая история, потому что он поехал в Пермь, где ему были предоставлены колоссальные возможности. Он получил там то, что не мог тогда получить в Москве. А теперь он получил что-то невероятное в Питере. И это закономерно. Человек такого уровня и такого художественного разнообразия и востребованности — он не может быть там. Он пытался совместить работу в Европе, в Москве, везде. И я глубоко убежден, что Теодор не хотел уходить из Перми. Он бы смог совмещать... А Петербургу повезло!

Я нахожусь не в том положении — и не думал никогда в жизни о том, чтобы работать в регионах. У меня нет своего театра в Москве. Все зависит от амбиций, и если мне предложат невероятную художественную задачу, то почему нет?

Мы разговаривали недавно с Театром Наций, и они рассказали, что на постановку спектакля у них 40 дней — всегда и на все, они подписывают контракт. Я про себя думаю: «Ну как же так? Это же творческий процесс!».

Почему? Если ты работаешь с артистами каждый день, так, как это происходит в контрактной системе, на Западе, то это возможно. И невозможно выйти за эти сроки. Просто у нас все растягивается и превращается иногда в пытку, потому что люди работают одновременно на пятидесяти работах.

Да, получается, с этой точки зрения Бродвей удобнее, потому что ты всех собрал...

Удобство и неудобство — это сложный вопрос. Сейчас получается так, что это просто честнее. Мы договорились, мы работаем, потом отыграли какое-то количество спектаклей, получили деньги и разошлись. А потом остались в прекрасных отношениях. Получилось или не получилось — это другая тема. В российском подходе получается, что мы страдаем, мучаемся три месяца. Или по-другому — люди отказываются работать, и это превращается в психологическую пытку. У меня на эту тему как раз был недавно разговор с Римасом Владимировичем [Туминасом], потому что система заходит просто в тупик, театр-дом разрушен окончательно, и невозможно ничего строить: то кино вмешивается, то какой-нибудь другой способ зарабатывать.

А с кино невозможно конкурировать?

Невозможно. Маленькая зарплата и масса всяких причин, по которым я практически лишен механизма управления.

Поэтому я и сказал, возвращаясь к тому интервью, где вы говорили о театре как о храме...

Я не говорю, что все так: это мое идеалистическое представление о том, как все должно быть. За словом «храм» скрывается некое поле счастья, потому что есть люди, которые очень плохо чувствуют себя на улице и очень хорошо в театре. Таких людей много.

Меня поэтому и поразило, что для многих оскаровских актеров Бродвей — все еще очень престижно. Если уж они взялись играть в театре, то их не сможет отвлечь от работы никакое кино. В какой-то момент я увидел Николь Кидман на спектакле в Лондоне. Она четыре месяца играла восемь спектаклей в неделю. Я не мог в это поверить. Конечно, театр никогда не предложит ей сопоставимых с киноиндустрией денег.

Возможно, мы переживаем некую болезнь роста... Но артисты должны понять, что это место, где они живут по-настоящему, и смысл их жизни именно здесь. Здесь они развиваются, меняются, их жизнь превращается не в зарабатывание денег, а в смысл.

И какой-то совсем другой контакт с публикой. Когда ты видишь, условно говоря, ту же Николь на сцене, живьем — это никогда не сравнится...

В том-то и дело, что театр — это уникальная вещь. Это не просто одно звено в череде развлечений. Николь Кидман не танцует или поет, она говорит с тобой. Когда на сцене поют — это недоступно [большинству зрителей] — как и балет. А когда большой артист говорит, ты становишься с ним как бы рядом, общаешься с большой личностью — это и есть смысл театра.

Вы думаете, есть поколенческая разница: что взрослым важнее театр, а молодым — кино?

Мне кажется, нет. Во всяком случае, на своих спектаклях я вижу огромное количество молодых и прекрасных людей, которые хотят именно на сцену. А в Питере нам удалось создать уникальную ситуацию, когда в театр вдруг в огромном количестве молодые люди 20–30 лет просто пошли косяком. Их не было, и вдруг они все откуда-то появились. Сейчас существует проблема поколений в социальном и философском контекстах, и в театре тоже идет эта страшная борьба. Приходит другое: другое поколение, другой театр, другие звуки. Революция происходит. А старое не отпускает, не дает, говорит: «Не отдадим!» Вот меня практически выгнали, выдавили, так скажем. Потому что они не хотят другого звука. Условно говоря, их философия такая: «Уйдите, Христа ради, дайте умереть спокойно. Мы умрем — делайте что хотите. Дайте нам дожить». Но это же невозможно.

Как-то раз получилось, что я два дня подряд ходил на «Три сестры» в Малый. Спектакль шел где-то три часа, и это были три часа ада. А потом было шесть часов Някрошюса ровно на следующий день — «Вишневый сад». Я думаю — три часа ада и шесть часов как будто бы секунда пролетела.

Конечно, так и есть. И самое неприятное для меня в этом то, что возникает агрессия. Их вообще-то никто не трогает — играют и играют: есть субсидии, люди ходят. Но как только появляется что-то новое, начинается агрессия, начинается выдавливание. «Уходи! Не Станиславский! Не психология! Пошлость!» Это неправильно. Всему есть место. Станиславский нужен и важен, так же как и Мейерхольд, и Брехт, и те, кто живет сегодня и ищет свой театр и свой смысл.

Ну и последний вопрос. У вас только что прошла премьера «Сына». Вы нервничали?

Да — даже когда все было сделано и мы прошли несколько прогонов. Смешно: я перед премьерой проснулся и попросил успокоительного. Для организма, видимо, это стало нормой.