Ищите женщину

ФОТО:

GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

«Вот напишет нам Прокофьев оперу, мы ее и поставим!» — студент Петербургской консерватории Михаил Штейман (в будущем — именитый дирижер) взял на слабо своего однокашника Сергея Прокофьева в марте 1911 года. Так началась история «Маддалены», самой декадентской оперы композитора. То, что предполагалось «простым и интимным сюжетом» для постановки в стенах учебного заведения, оказалось отзвуком Серебряного века, прекрасно звучащим и в веке другом. Накануне премьеры «Маддалены» в постановке Ильи Ильина, которая пройдет 9 октября в «Геликон-опере», Артем Макоян собрал пять фактов об опере.

Автор пьесы — пишущая под мужским псевдонимом «дама с собачками»

( I )

С «Маддаленой» 20-летнего Прокофьева познакомил тенор Мариинского театра Николай Андреев (он же ввел молодого композитора в круг «Русских сезонов» Дягилева) — зная, что композитор отчаянно ищет сюжет для оперы, посоветовал одноактную пьесу барона Ливен. Оказалось, что под этим псевдонимом пишет дама — Магда (Магдалена-Луиза-Софья) Густавовна Ливен, потомок старинного прибалтийского дворянского рода и дочь хранителя живописи и графики в Эрмитаже.

Баронесса в детстве сочиняла стихи на трех языках, а в 1911 году выпустила сборник трех одноактных пьес под названием «Асторре Тринчи», действие которых разворачивается в эпоху Возрождения, — одной из пьес и была «Маддалена». За этим последовал еще один сборник драматургии и мистические рассказы (сейчас в свободном доступе есть «Портрет вельможи» и «Le No. 53»), опубликованные в журнале «Столица и усадьба» (о первом русском глянце мы писали тут) в 1916 году. Критики предрекали пьесам сценический успех из-за их «интимности, внутренних переживаний и печальной красивости», а сама писательница стала в том же 1916-м героиней светской хроники: в 56-м номере «Столицы и усадьбы» целая страница была посвящена Магде и ее пяти собачкам (мальтийским болонкам, той-терьеру и шотландскому терьеру, что для России тех лет было невероятной редкостью). После революции Ливен (к тому моменту в замужестве Орлова) эмигрировала в Германию, где опубликовала роман «На пороге» и сборник малой прозы «Голоса ночи», повторно вышла замуж (первый муж предположительно сгинул на полях Первой мировой) и скончалась в Австрии. Издатель журнала «Столица и усадьба» отзывался о ней так: «...красивая, остроумная и снобка, необычное сочетание...».

Магда Ливен, сборник пьес «Асторре Тринчи», 1911

Магда Ливен

«Столицы и усадьбы» №56, 1916

«Маддалена» Прокофьеву понравилась из-за красивого (хоть и простого) сюжета, кинематографической быстроты развития действия и персонажей, каждый из которых — воплощенная страсть. Роковая красавица Маддалена коротает время, когда возвращается ее муж, художник Дженаро. Тихий семейный вечерок нарушается визитом друга Дженаро, алхимика Стеньо, который рассказывает о своей несчастной любви к некой даме. И да, вы уже догадались, что речь о Маддалене. Все вскрывается, а дальше дело техники — Маддалена мастерски манипулирует двумя влюбленными в нее мужчинами, и вот они уже сражаются на ножах за ее честь. По словам Прокофьева, его всегда привлекали сюжеты с «повышенной эмоциональной температурой».

Сергей прокофьев

© Library of Congress

Маддалена — типичная женщина-вамп

( I I )

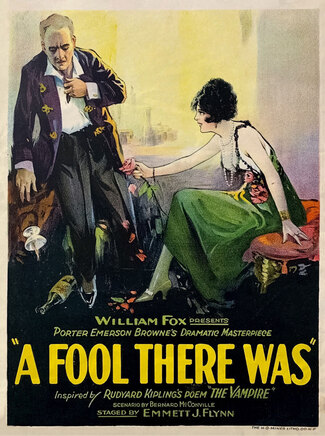

Несмотря на декорации XV века, главная героиня пьесы и оперы Маддалена — женщина-вамп, какой ее понимали именно в начале XX столетия. Сам термин связывают со стихотворением Редьярда Киплинга «Вампир» (1897), в котором несчастный юноша страдает от любви к девушке, обобравшей его до нитки и бросившей. Обольстительная и жестокая, притягательная и опасная — женщина-вамп существовала всегда, но именно на стыке XIX и XX века проявилась как образ, который кружил головы и участникам действа, и зрителям. И был симптомом мужского беспокойства по поводу нарастающей эмансипации, как отмечает исследовательница Сумико Хигаси в книге Virgins, Vamps, and Flappers: The American Silent Movie Heroine. Первые десятилетия двадцатого века раскрыли этот женский образ во всей красе — что в музыке (вспомните «Саломею» Рихарда Штрауса, «Лулу» Альбана Берга), что в кино (образы Теды Бары, в том числе в фильме «То был дурак» 1915 года как раз по вышеупомянутому стихотворению Киплинга, — в титрах героиня Бары была обозначена как Vampire, что и дало название архетипу), что в живописи (картины Франца фон Штука). И Маддалена идеально вписывается в канон: вожделенная сразу двумя мужчинами, она затевает между ними ссору, которая заканчивается трагедией, а сама остается торжествующей и безнаказанной. Интересно, что музыка дает нам несколько иную картину. Как пишет исследовательница Наталья Савкина в статье «Три портрета и развязка», с помощью оркестровых красок Прокофьев так живописно дает сцену рассвета в финале, что возникает ощущение избавления Маддалены. Будто ночное зло было принесено Дженаро и Стеньо и вместе с ними и ушло. Именно они вызвали трагедию, а Маддалена — жертва. Вот такая женщина-вамп.

The Vampire. Kipling, Rudyard, 1898

«Virgins, Vamps, and Flappers The American Silent Movie Heroine. 1st 1978

Постер фильма «То был дурак», 1915

«То был дурак», 1915

«То был дурак», 1915

Это первая опера Прокофьева. Ну, почти…

( I I I )

По крайней мере, сам он так считал. Технически — это первая опера Прокофьева, имеющая порядковый номер (op. 13). Но по факту — пятая. Первую, «Великана», Сережа Прокофьев написал в девять лет и поставил в 1901 году с помощью друзей и родственников, сыграв одну из главных ролей, а вторую, «На пустынных островах», — в 11 лет. Даже цензуре он подвергался — Сергей Сергеевич вспоминал, как к ужасу своему обнаружил, что мать внесла поправки в первый акт «Великана». Те юношеские опыты вызывают в первую очередь интерес исследователей и любопытны как показательный пример того, как идея бежит впереди реализации. Потом еще были недоделанные «Пир во время чумы» по Пушкину и «Ундина» по балладе Жуковского — они стали упражнениями Прокофьева по овладению оперной формой. И все это дает представление о невероятной музыкальности Прокофьева и о его стремительности — он переходил от замысла к замыслу, не доводя до конца свои задумки. Оперу «Маддалена» в том числе.

←

Сергей Прокофьев, 1918-1920

Она была впервые исполнена спустя 68 лет после создания

( IV )

Прокофьев начал работу над оперой в 1911 году, во время трехнедельной семейной поездки в Сухум он сочинил основную часть, но к 1913-му оркестровал лишь первый акт, а затем, сделав две редакции клавира «Маддалены», забросил оперу, хотя лучший друг Прокофьева, композитор Николай Мясковский (ему же «Маддалена» и была посвящена) работу оценивал высоко. Но Прокофьев уже отвлекся на другую задумку: «Изобразить рулетку, толпу и страшный азарт мне представляется крайне увлекательным» (Дневник. 7 ноября 1913 года) — из этого родилась опера «Игрок» по Достоевскому.

В следующем, 1914 году, Прокофьев отправился за границу и в Лондоне пересекся с Сергеем Дягилевым, поиграл ему «Маддалену» в фортепианной версии. Оперой великий импресарио не заинтересовался, впечатлившись другим сочинением композитора, Вторым фортепианным концертом, но на то были свои причины — оперу Дягилев в принципе считал мертвым жанром, отдавая предпочтение балету, и даже упомянутый Второй концерт хотел разбавить хореографией. Затем эмиграция, турне по странам и режимам, а потом возвращение в СССР, где были другие сюжеты, другие правила... А партитура «Маддалены» считалась утраченной — впрочем, такой декадентский любовный треугольник и не мог возникнуть на советской сцене 1930-х. Однако в 1954 году (через год после смерти композитора) она всплыла в Париже, в архиве «Российского музыкального издательства». При помощи первой жены композитора Лины Ивановны, занимавшейся архивом и наследием Прокофьева, с партитурой ознакомился английский дирижер Эдвард Даунс — главный пропагандист творчества Прокофьева на Западе, ответственный за премьеру оперы «Война и мир» в Великобритании (1967). К 1979 году он оркестровал оставшиеся части «Маддалены» и продирижировал мировой премьерой этого сочинения на радио ВВС, а спустя два года руководил и сценической постановкой оперы в австрийском Граце.

Эдвард Даунс

«Маддалена» в Мариинском театре, 2008,

© Фото Наташа Разина

«Маддалена» в Большом театре, 2021,

© Фото Павел Рычков

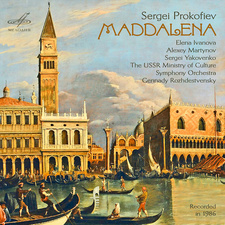

По другую сторону железного занавеса у этой оперы был свой крестный отец — легендарный дирижер Геннадий Рождественский был недоволен инструментовкой Даунса, поэтому сделал свою версию и записал пластинку в 1986 году. Годом позже «Маддалена» прозвучала по Всесоюзному радио, еще через год — была показана в концертном варианте в Московском музыкальном экспериментальном театре. В 1989-м была представлена полная сценическая версия в Государственном академическом Большом театре Беларуси, а дальше — США, Великобритания, Финляндия, премьера в Мариинке (1999) и в Большом театре (2021). Так, одно из самых ранних произведений Сергея Прокофьева стало «новинкой» концертных программ.

«Прокофьев: Маддалена, соч. 13», Геннадий Рождественский, Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР, 1986

«Маддалена» не состарилась

( V )

Прокофьев, несмотря на то, что называл себя «учеником своих идей», был последователем вполне конкретных композиторов: Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского (что особенно заметно по начальной теме оперы, хроматически «крадущейся» и постепенно усиливающей напряжение). Другое дело, что приемы, подсмотренные у них, он преображал и развивал. Развивались и персонажи — так, исследователи видят в художнике Дженаро прототип Алексея из «Игрока» и Ромео из «Ромео и Джульетты», про Маддалену в контексте femme fatale Серебряного века уже было сказано, а вот третий фигурант этой драмы, алхимик Стеньо, неспособный справиться с потусторонней красотой Маддалены, — словно отвечает в опере за образ самого композитора: тоже алхимика и адепта Солнца (с солнцем Прокофьева сравнивали всю его жизнь, а сам композитор даже завел альбом для автографов с названием «Что вы думаете о солнце?», в котором оставили свои подписи Шаляпин, Петров-Водкин и Маяковский), в нотных пробирках смешивающего стили и сюжеты и обостряющего интонации. И, видимо, обнаружившего секрет бессмертия. Как бы то ни было, «Маддалена» не состарилась — сюжет все так же понятен, а музыка не утратила буйства и красочности. Некоторые идут в эпитетах дальше, обращая внимание на год создания оперы и называя Прокофьева «барометром эпохи» — как никак, 1913-й — последний мирный год Европы, но страсти, если верить «Маддалене», уже накалились до предела.