Во весь голос

ФОТО:

ТАСС, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Геликон-опера», основанная выпускником ГИТИСа Дмитрием Бертманом и его друзьями и ставшая с тех пор одной из важнейших точек на культурной карте России, отмечает свое 35-летие. От хаоса 1990-х до мировой известности и от ковида до наших дней — по истории театра, обитающего в особняке на Большой Никитской улице, вполне можно писать новейшую культурную историю России. Композитор, пианист и редактор «Подписных изданий» Артем Макоян набросал ее основные вехи и поворотные моменты.

«Геликон-опера»

1885-1886

Свято место

«Портрет Евгении Федоровны Шаховской-Глебовой-Стрешневой», Государственный исторический музей

Большая Никитская улица

Усадьба на Большой Никитской улице исторически была местом искусства. С середины XVIII века здесь устраивали домашние концерты и званые вечера с музыкальным сопровождением, а в конце следующего столетия княгиня Евгения Федоровна Шаховская-Глебова-Стрешнева расширила владения, произвела масштабную реконструкцию, построила Никитский театр (ныне — сцена Московского академического театра им. Владимира Маяковского) — один из первых частных театров Москвы (что стало возможным после отмены монополии Императорских театров в Москве и Петербурге в 1882 году) и все это стала сдавать в аренду. В старой части усадьбы, где теперь работает «Геликон», находились театральная контора антрепренера Константина Алябьева-Незлобина, правление Музея изящных искусств, Императорское театральное бюро, а в 1917 году здесь работал Камерный театр Александра Таирова и Алисы Коонен. С 1930-х началось время «клубов»: на Большой Никитской расположились Клуб иностранных рабочих с немецким театром «Колонне линкс», Немецкий клуб, Чехословацкий клуб, Центральный дом работников искусств... А с 1937 года помещения Никитского дома, как его когда-то называла сама княгиня, были переданы Клубу медицинских работников. Он просуществовал здесь вплоть до 1990-х под названием «Дом медиков», став одним из основных культурных центров столицы, которым с 1974 года руководил Александр Бертман, отец основателя «Геликон-оперы» Дмитрия Бертмана и один из самых заметных культурных деятелей Москвы своего времени, ответственный за организацию культурной программы Олимпиады-80 и XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

1990

Сын к отцу пришел

«Мавра», 1995 (Сергей Яковлев, Наталья Загоринская, Ольга Резаева, Екатерина Мельникова)

Дмитрий Бертман, выпускник ГИТИСа, пришел к отцу с предложением показать на сцене Дома медиков оперу «Мавра» Игоря Стравинского, придуманную им вместе с друзьями и уже показанную на сцене Центрального дома работников искусства. В ЦДРИ «Мавра» была сыграна 10 апреля 1990 года — именно эта дата считается днем рождения театра «Геликон-опера». Людей не было, денег тоже, поэтому приходилось проявлять фантазию и смекалку — одноактная комическая опера Стравинского была выбрана потому, что в распоряжении труппы Бертмана имелось только четыре солиста, а аранжировку «под обстоятельства» сделал композитор Юрий Поволоцкий (так в партитуре появилась партия баяна). Однако сначала отец сына не пустил, предложив заплатить, потому что Дом медика деньги зарабатывал на аренде помещений. Но нашлись спонсоры (Бертман упоминает одного из первых российских IT-бизнесменов Александра Пашковского), и молодая труппа в итоге показала спектакль, а потом и обосновалась на Большой Никитской, 19/16 (окончательно это здание стало принадлежать «Геликону» лишь в нулевые, когда профсоюз медиков от него отказался, а правительство Москвы передало здание в собственность театра).

Дмитрий Бертман

Как содержать театр в девяностые

1992

Из-за ограниченного бюджета и состава (в первоначальном штате было всего пять солистов и пять оркестрантов) приходилось опираться на репертуар, не требующий больших вложений, но при этом не слишком заезженный, вроде «Блудного сына» Дебюсси (к слову, мировая премьера по найденному в Московской государственной консерватории клавиру), «Туда и обратно» Хиндемита и «Служанки-госпожи» Перголези. Аншлагов не было, зато молодой театр сразу попал в поле зрения интеллектуальной богемы, и в зале сидели Святослав Рихтер с Ниной Дорлеак и Елена Образцова с Альгисом Жюрайтисом.

В 1992 году Бертману поступило предложение съездить в город-побратим Москвы, немецкий Ингольштадт, на фестиваль цветов с оперой Моцарта «Гиацинты», раз уж такое подходящее произведение есть в репертуаре (даром что на самом деле опера называется «Аполлон и Гиацинт»), и труппа отправилась в первую зарубежную поездку.

← Ингольштадт

«Это была потрясающая площадка, прямо на Дунае, — вспоминает старожил “Геликон-оперы”, тенор Вадим Заплечный. — Такой островочек, как бы рвом огороженный. И с амфитеатром, где сидели зрители. Очень все такое приятное. Перед поездкой нам выдали суточные. Мы

решили все скинуться и купить машины, пригнать их домой и продать. Мы купили Opel Astra и Opel Senator. И на них такое путешествие огромное совершили... Ехали странным путем: Нюрнберг, Прага,через Зелену-Гуру приехали в Варшаву, потом Люблин. Где-то в Беларуси угоняли от бандитов. Но, в общем, пригнали, продали, и театр

потом еще жил какое-то время на эти деньги».

От энтузиастов к профессионалам

1993

По заверениям старожилов «Геликона», именно с постановки оперы «Паяцы» Леонкавалло в 1993 году начинается «большая» история «Геликон-оперы». Спектакль играли во дворе театра под открытым небом, центральным элементом постановки стал оранжевый запорожец с надписью Pagliaccio, на котором артисты въезжали на сцену, а главная героиня во время арии выпускала пару голубей.

Хор и оркестр театра, 1995

«Паяцы», 1995

«На премьере у нас были просто потрясающие голуби, специально тренированные, и Леночка Качура, которая пела Недду, пустила их так правильно, что они сели как надо, потом ворковали. Ну, прямо все, что нужно, по сюжету, — вспоминает Заплечный. — А последний спектакль, шестой, был вообще под вопросом, потому что собиралась гроза. Но все-таки решили играть, и мне Дима [Бертман] звонит и говорит: “Вадик, умоляю тебя, мы забыли про голубей, заедь за ними!” Я приезжаю на птичий рынок, а уже где-то часа четыре вечера и никого нет. И вдруг из-за прилавка какой-то странный тип вылезает и говорит: “Слушай, а что тебе нужно?” Я говорю: мне голубей бы. А он: “Чего, голубей? А сколько дашь? — А сколько нужно? — На бутылку дашь? — Ну конечно, дам”. И он исчезает, и буквально через десять минут он приносит двух худющих голубей. Не знаю, то ли поймал где-то, то ли еще что. Такие страшненькие. А делать уже нечего. Я их беру, даю ему денег на бутылку водки, сажусь в машину и приезжаю. Дима говорит: “Господи, какие же они заморенные, давайте их покормим”. Мы начинаем их кормить каким-то зерном, они с удовольствием все это клюют, все их жалеют, мол такие бедные заморыши... Начинается спектакль, но тут пошел дождь, пришлось немного подождать, потом продолжили. А этих голубей все кормят и кормят. Доходит дело до арии Недды. Она запускает одного голубя, и он вместо того, чтобы лететь вверх, как бомбардировщик пролетает над зрителями, и прямо в оркестр пикирует, попутно, естественно, сбрасывая на всех все, что съел. Точно так же сделал и второй голубь».

«Паяцы» стали первым настоящим хитом театра, а вслед за зрительским успехом пришло и официальное признание от правительства Москвы, и прилагающееся к нему финансирование. Исследователи вообще считают «Геликон-оперу» одним из первых постмодернистских театров России, где высокое мастерство исполнения сочеталось со смелостью режиссерских решений (например, хор, поющий из фойе, в «Аиде» Верди), а классический репертуар сочетался с авангардными постановками — как говорится, от Чайковского до Берга и Пуленка один шаг.

2000

Перелетные птицы

Основной заработок, впрочем, по-прежнему приносили гастроли. И они же давали возможность выступать на лучших театральных площадках — в то время, как в родной Москве труппе все еще приходилось ютиться на небольшой сцене. «Начиная с 1996 года и на протяжении практически десяти лет мы ездили так часто, что не успевали даже менять вещи — приезжали домой, наскоро пересобирали чемоданы и снова уезжали, — вспоминает Заплечный. — По полтора-два месяца туры были. “Кармен” возили во Францию и Испанию, и везде шла на ура. С “Травиатой” объездили все восточное побережье Соединенных Штатов от Флориды до Бостона. “Пиковую даму” давали в Англии, в Queen Elizabeth Hall, по Прибалтике с ней поездили. “Царская невеста” в Каннах была, со “Сказками Гофмана” и “Евгением Онегиным” проехали всю Испанию...».

«Пиковая дама», 1995 (Сергей Яковлев, Наталья Загоринская, Елена Гущина)

«Летучая мышь», Эвиан, 2000

Одним из главных событий того времени можно считать постановку «Летучей мыши» Штрауса на фестивале во французском Эвиане в 2000 году. Музыкальным руководителем выступил Мстислав Ростропович. Постановка этой оперетты была давней мечтой маэстро, которую и смог исполнить «Геликон». Значимо то, что впервые певцы «Геликона» исполнили на немецком не только музыкальные номера, но и разговорные эпизоды, ранее переводившиеся. «Летучую мышь», как вспоминает Вадим Заплечный, сыграли около полусотни раз.

Золотая маска и энергетика

2001

В 2001 году геликоновская постановка «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича взяла четыре награды на «Золотой маске»: лучший спектакль, лучший режиссер (Дмитрий Бертман), лучший дирижер (Владимир Понькин) и лучшая женская роль (Анна Казакова). Для самого Бертмана это была не первая «Маска», он уже получал приз как режиссер за «Кармен» и «Сказки Гофмана» в 1998 и 1999 годах соответственно, а для Понькина не последняя (в 2004-м дирижер получит еще одну за «Лулу» Берга), но первый коллективный триумф в списке наград.

«Леди Макбет Мценского уезда», 2001

Однако коллектив и режиссер разделялись лишь в номинациях — зрители шли именно на «Геликон», а сам «Геликон» всегда был сплоченной командой единомышленников — даже приглашенные исполнители пропитывались его энергетикой.

«Мы их, так сказать, “факеризировали” [отсылка к фильму “Знакомство с Факерами”], — говорит меццо-сопрано Лариса Костюк. — Те, кто заболел “Геликоном”, остаются навсегда». «Каждый друг друга чувствовал, понимал буквально с полу-слова, — описывает ту самую энергетику Вадим Заплечный. — Это невероятная слитость, редчайшая в ансамблях такого уровня. Плюс режиссура и фантастическая работа Дмитрия Александровича. Все это, конечно, давало такой фейерверк».

Реконструкция и дух княгини

2007

К тому моменту, как «Геликон-опера» официально поселилась в бывшем Доме медика, состояние почтенного особняка оставляло желать лучшего. Дмитрий Бертман вспоминает, что в 2002 году президент Франции Жак Ширак хотел посетить театр, но сотрудники ФСО не позволили, сказав, что не могут дать гарантий по обеспечению безопасности. О том, что на голову главе государства упадет кирпич, речи, конечно, не шло, но и инфраструктуру театра назвать современной было никак нельзя.

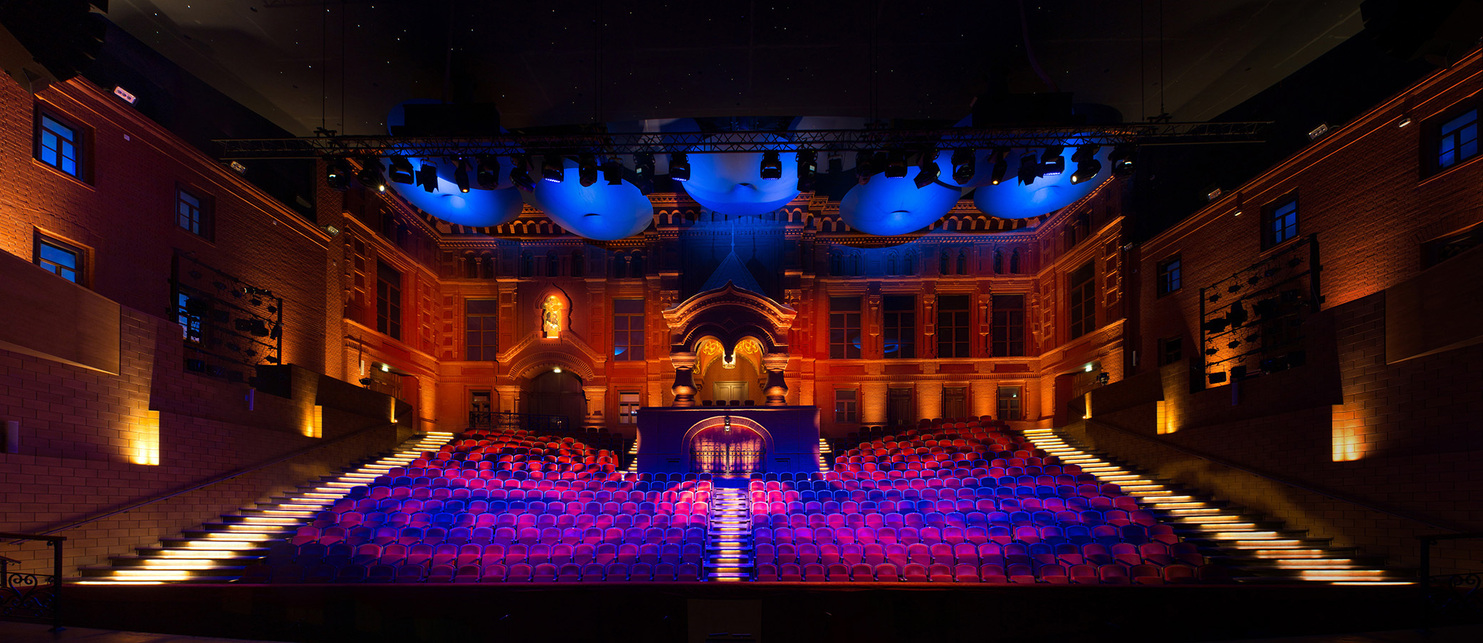

Указ о начале реконструкции здания на Большой Никитской мэрия Москвы издала в 2007 году. Планировалось управиться за два года, но дело растянулось на восемь лет (не в последнюю очередь из-за отстранения Юрия Лужкова — новое правительство Москвы не сразу утвердило план реконструкции). Ремонтные работы в центре Москвы притягивали внимание: градозащитная организация «Архнадзор» била в набат, что разрушается памятник русской культуры, к зданию стягивались колдуны и жгли свечи, дабы вызвать дух княгини Шаховской, а однажды, вспоминает Бертман, пришли бабушки и стали бросаться под экскаваторы. В итоге со всеми пертурбациями, включая смену власти в столице, активная фаза реконструкции началась только в 2011 году. Тот самый двор, на который выезжал запорожец в «Паяцах», переделали в новый зал на 500 человек, названный в честь Игоря Стравинского (в память о «Мавре», конечно). Полностью отреставрировали усадебный дворец и восстановили флигель. Основной зал устроили в виде амфитеатра — теперь это один из акустически лучших залов в России, а кресла сделаны на фабриках, работающих на «Ла Скала».

В период строительства коллектив «Геликон-оперы» ютился в здании-«книжке» на Новом Арбате, 11, откуда незадолго до этого выехал Театр Романа Виктюка. Зал был крошечный (около 200 мест), мужские и женские раздевалки хора разделялись шторкой, вход в театр пролегал через дверь в офисном центре, а исполнители, которым нужно было появиться с другого конца сцены, приходилось оббегать через коридор.

«Даже в этом абсолютно не приспособленном пространстве на Новом Арбате, где был “Геликон-2”, мы все равно выпус-кали огромное количество спектаклей. Был “Бал- маскарад”, “Борис Годунов”, “Евгений Онегин”, “Леди Макбет Мценского уезда”... , — вспоминает Вадим Заплечный. — Пространство использовали по максимуму. Вот, например, в “Сказках Гофмана” построили двухэтажную конструкцию, и все заиграло по-другому. Все то время на Новом Арбате

из ничего делали конфетку».

2015

Теперь театр

В юбилейный год «Геликон-опера» вернулась в свой дом, отметив

это событие семью гала-концертами звезд оперной сцены от Дмитрия Хворостовского до Инвы Мулы, премьерой «Садко» Римского-Корсакова и реконструкцией оперы «Евгений Онегин» в версии Станиславского, которую в 1922 году великий режиссер ставил буквально напротив «Геликона», в Леонтьевском переулке, где располагалась его оперная труппа. Следом были представлены новая версия знаковых для театра «Паяцев» (режиссура Дмитрия Белянушкина, победителя конкурса

«Нано-опера») и «Леди Макбет Мценского уезда».

«Садко», 2015

«Когда пришла [в отреставрированное здание], поймала себя на мысли: “Да, теперь это театр”, — говорит Лариса Костюк. — Потому что до этого все было как будто несерьезно. А тут приходят зрители в нарядных платьях, их встречают мальчики-стюарды… И как-то понимаешь, вот это театр».

За закрытыми дверями

2020

Свой тридцатый юбилей «Геликон-опера» была вынуждена проводить в разгар пандемии. Сорвались гастроли в Эстонии, Швеции и Германии, суммы убытков исчислялись десятками миллионов, а спасаться приходилось трансляцией ранее записанных постановок. Юбилейные торжества проводили по видеосвязи — худрук Бертман вместе с котом Геликом сидел в кресле, периодически подключались оперные звезды из Парижа и Цюриха, которые в нормальных обстоятельствах должны были бы оказаться на сцене «Геликона». Артисты тоже вынуждены были репетировать дома, что отнюдь не нравилось соседям, которые отвечали «ноктюрном на флейте водосточных труб», и в итоге распеваться приходилось в машинах во дворе. Когда вернуться на сцену все-таки разрешили, оркестрантов, в особенности особо опасных в плане воздушно-капельного заражения духовиков, приходилось отделять друг от друга пластиковыми экранами.

«Аида» и найденная увертюра

2022

Для постановки «Аиды» Бертман сумел заполучить из Италии ноты уникальной увертюры — оркестр оперного театра в Каире, к открытию которого Верди и написал оперу в 1870 году, не смог ее исполнить, сославшись на сложность. Была написана другая версия, знакомая теперь каждому из нас, а первоначальный вариант хранился на вилле композитора, где его обнаружили лишь после его смерти. Отдельным номером она впервые прозвучала в 1940 году в исполнении симфонического оркестра NBC под управлением Артуро Тосканини — а на сцене «Геликон-оперы» впервые была интегрирована в оперу, для которой предназначалась.

Часть декораций была создана эстонским скульптором

Тауно Кангро в сотрудничестве с художником Ростиславом Протасовым. Критики отмечали масштабность и богатство сценографии (массивные элементы одежды, контраст черного и золотого, сочетание стилизованных костюмов с современной одеждой), а погружение в действо началось еще в фойе театра (там стояли скульптуры Анубиса и других древнеегипетских богов). Вся мизансцена и машинерия действа сходились воедино для раздирающей финальной сцены, во время которой задействовали все пространство зала «Стравинский».

И при этом постановка не лишена лиризма, так как

на одной чаше весов хрупкая, но не беззащитная любовь, противопоставленная строгости обычая. Как поет заглавная героиня оперы: «Родина, как тяжело ты мне обходишься».

«Аида», 2022

«Мадам Баттерфляй» несмотря ни на что

2024

«Мадам Баттерфляй», 2024

С «Геликоном» над этой постановкой работал итальянский дирижер Марко Боэми, известный по работе с Анной Нетребко и Лучано Паваротти. Для Бертмана было важно сохранить итальянский дух оперы, несмотря на ее ориентальность, и продолжить международную деятельность театра, «несмотря ни на что».

2025

Семейное дело

Впереди премьера «Похождений повесы» Стравинского, с произведения которого «Геликон» и начался. Деятельность театра за эти тридцать пять лет приобрела широчайший спектр, охватывающий и прошлое (здесь стоит упомянуть про музей, занимающийся активной выставочной деятельностью и сохранением истории места и театра), и будущее (проект #PRODIGY.kids), но семейная атмосфера сохраняется до сих пор, несмотря на увеличившийся в несколько раз штат (сейчас превышающий 500 человек) — говорят, Дмитрий Бертман все так же знает всех своих подопечных поименно, вплоть до технических работников. Как «Геликону» удается сохранить тот задор и художественную нахальность уже вкупе с приобретенным мастерством?

«Мне кажется, я до сих пор учусь, — говорит Лариса Костюк. — И у молодых ребят учусь. Вот я играю с такими и думаю: “Классно, как они это делают?” Думаю, как подсмотреть у них, как Дима всегда говорит, “слямзить”. Потому что, мне кажется, когда этот процесс заканчивается, тогда заканчивается уже все. Если ты вдруг себя ощущаешь звездой, тогда это уже конец».